南極ドームふじアイスコア分析データの解析から

2019-08-26 国立極地研究所,東海大学,名古屋大学,信州大学,山形大学,東京工業大学

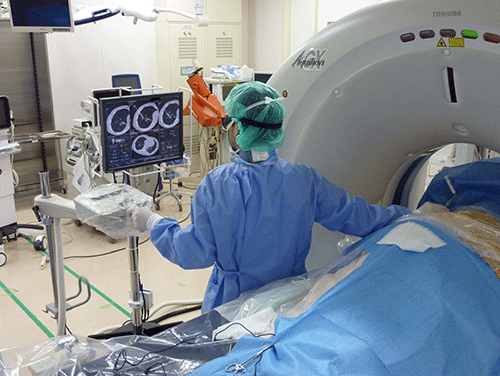

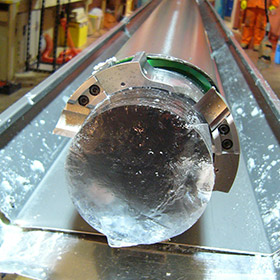

図1:ドームふじで掘削されたアイスコア

国立極地研究所(所長:中村卓司)の東久美子教授を中心とする研究グループは、南極のドームふじで掘削されたアイスコア(図1)のイオン分析データを用いて、南極海の植物プランクトンに由来する硫酸塩エアロゾルの変動を、過去72万年間にわたって推定しました。その結果、植物プランクトン由来の硫酸塩エアロゾルは、これまでの説とは異なり、氷期に減少し、間氷期に増加していた可能性が高いことが分かりました。

硫酸塩エアロゾルは日射を遮ったり、雲をできやすくしたりすることで、気候に影響を及ぼすと考えられています。本研究成果は南極海における生物活動と気候変動の関わりや、光合成と深い関係のある二酸化炭素濃度の変動要因を解明するための重要な手がかりになります。

研究の背景

大気中に浮遊する固体や液体の微粒子をエアロゾルと言い、そのうち、硫酸イオン(SO42-)を陰イオンに持ったエアロゾルは「硫酸塩エアロゾル」と呼ばれます。硫酸塩エアロゾルはそれ自体が日射を遮る働きをするほか、雲ができるときの凝結核となりうるため、気候に大きな影響を及ぼします。そのため、硫酸塩エアロゾルの濃度の変動やその要因を明らかにすることは、気候変動メカニズムの解明や将来予測への重要な手がかりとなります。

硫酸塩エアロゾルの主な起源としては、(1)化石燃料の燃焼によるもの、(2)火山噴火の噴出物、(3)海洋の植物プランクトンによって作られる物質が光化学反応によって変化したもの、(4)海塩が考えられますが、産業革命前の南極では(1)は無視できます。また、(2)と(4)の割合も小さいことが分かっています。そのため(3)が一番重要ですが、(3)の硫酸塩エアロゾルが過去の気候サイクルにおいてどのように増減していたかについては議論が続いていました。

1990年代、フランスの研究グループは南極内陸のボストーク基地やドームCで掘削されたアイスコアの分析により、南極海の植物プランクトンに由来する硫酸塩エアロゾルが氷期に増加すると発表しました。この説は現在でも支持している研究者が多くいます。

一方で、2000年代中盤にヨーロッパの研究グループが、ドームCで新たに掘削したアイスコアの分析から、硫酸塩エアロゾルのフラックス(ここでは、氷床の単位面積あたりの年間堆積量)が80万年を通じてほぼ一定であることを見いだしました。彼らはまた、南極海の植物プランクトン由来の硫酸塩エアロゾルの生成量は氷期・間氷期サイクルを通じてほとんど変化せず、気候変動に依存しないという見解を示しました。

ところが、これらの見解は海底堆積物の研究者が得た結果と矛盾します。海底堆積物のデータは、南極付近の海域で海洋の生物生産が氷期に減少し、間氷期に増えていたことを示していたのです。アイスコアと海底堆積物が示す結果が矛盾する原因はよく分かっていませんでした。

そこで本研究では、日本の南極地域観測隊が南極ドームふじで掘削したアイスコアのデータを用い、植物プランクトン由来の硫酸塩エアロゾルのフラックスを推定することに挑みました。

研究成果

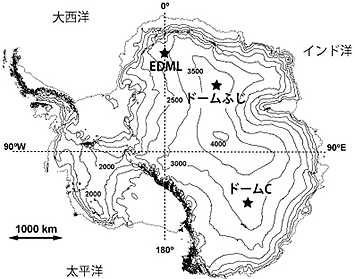

図2:本研究でデータを使ったアイスコアの掘削地点(星印)。

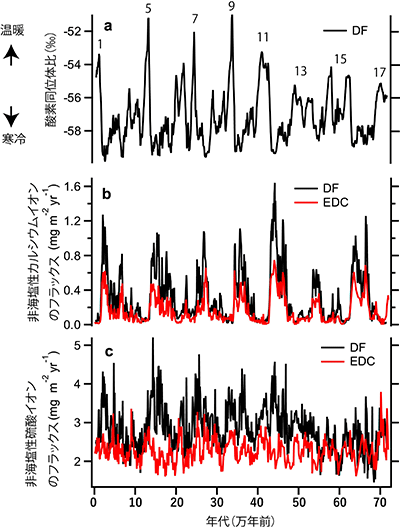

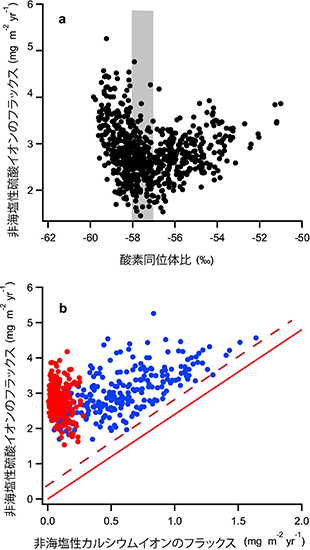

研究グループはまず、南極ドームふじ(図2)で掘削したアイスコアの過去72万年間のイオン分析の結果から、硫酸塩エアロゾルの増減を示す硫酸イオンの変動を復元しました。その結果、ドームふじでは非海塩性硫酸イオン(硫酸イオンの総量から海塩起源のものを差し引いたもの)のフラックスが気候変動に伴って変化したことを突き止めました(図3)。フラックスは気温変動の指標である酸素同位体比が-58‰よりも低い寒冷なときは寒冷なほど増加し、酸素同位体比が-57‰よりも高い温暖な時は温暖なほど増加していました(図4a)。また、寒冷期には非海塩性硫酸イオンと非海塩性カルシウムイオンのフラックスの間の相関が高いことも分かりました(図4b)。この結果から、寒冷期の非海塩性硫酸イオンの起源として、従来考えられていた海洋生物起源よりも、南米から鉱物ダストとして飛来する石膏(硫酸カルシウム・2水和物、CaSO4・2H2O)が大きな割合を占めると考えられました。

図3:過去72万年間を通じてのドームふじコアの酸素同位体比、および非海塩性カルシウムイオンと非海塩性硫酸イオンのフラックスの変動。ドームふじコア(DF)との比較のためにドームCコア(EDC)のデータも示す。酸素同位体比は気温変動の指標で、値が大きいほど温暖だったことを意味する。aに番号で示したのは、海底堆積物から決められた酸素同位体ステージであるが、ここでは間氷期のみに番号をつけた。非海塩性カルシウムイオンは、カルシウムイオンの総量から海塩起源のものを差し引いたもので、鉱物ダストの指標とされる。

図4:ドームふじコアの非海塩性硫酸イオンのフラックスの変動。aは酸素同位体比との関係を、bは非海塩性カルシウムイオンのフラックスとの関係を示す。非海塩性硫酸イオンのフラックスはある酸素同位体比(aのハッチをつけた部分)、つまりある気温を境に、それよりも温暖な時は気温の上昇とともに増加するが、それよりも寒冷な時は気温の低下とともに増加する。bの赤点は境目となる気温よりも温暖だったとき、青点は境目となる気温よりも寒冷だったときのデータ。寒冷だったときは、非海塩性硫酸イオンと非海塩性カルシウムイオンの相関が高い。

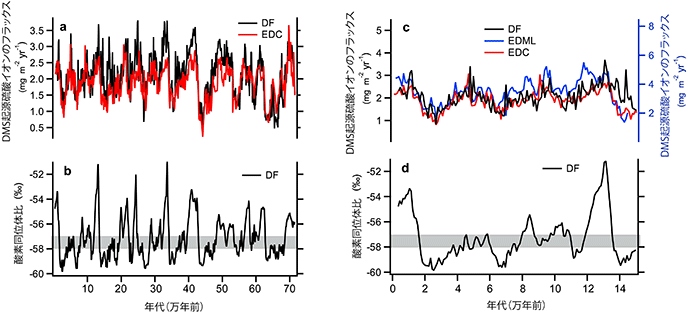

さらに、本研究グループは非海塩性硫酸イオンのフラックスから鉱物ダスト由来のものを差し引くことで、硫化ジメチル(DMS)由来の非海塩性硫酸イオンのフラックスを見積もりました(図5)。DMSは海の植物プランクトンの光合成により発生し、大気中での光化学反応で硫酸に変化する物質です。すると、従来の説とは異なり、DMS由来、つまり海洋生物起源の硫酸イオンのフラックスは温暖な間氷期に高く、氷期の寒冷期に低くなっていました。これは、DMS放出量が間氷期に増加し、氷期に減少することを示唆しており、海底堆積物の結果とも整合性があります。同じ方法でドームCのアイスコアと東南極のEDMLで掘削したアイスコアのイオン分析データからDMS起源の硫酸イオンのフラックスを計算してみると、ドームふじと同様に、間氷期に高く、氷期に低くなっていました。

図5:DMS起源の硫酸イオンのフラックス変動(a、c)と酸素同位体比の変動(b、d)。黒線、赤線、青線はそれぞれドームふじ、ドームC、EDMLのデータを示す。b、dのグレーのハッチは、図4で示した境目の気温に対応する。a、bは過去72万年、c、dは過去15万年のデータを示す。

ドームCで非海塩性硫酸イオンのフラックスが氷期・間氷期サイクルを通じてほぼ一定だったのは、氷期にDMS起源の硫酸イオンが減少したにも関わらず、鉱物ダスト起源の硫酸イオンが増加していたためだと考えられます。ドームふじは、ドームCよりも鉱物ダストの発生源である南米大陸に近く、氷期の鉱物ダストがドームCよりも多かったために、気候変動に伴う氷期の非海塩性硫酸イオンのフラックス増加がよりはっきりと見えました。そのため、寒冷期での鉱物ダスト起源の硫酸イオンの寄与が従来考えられていたよりも大きかったことが分かりました。

今後の展望

本研究では氷期のアイスコア中に含まれる硫酸イオンの起源として石膏が重要であることを指摘しましたが、鉱物ダストには石膏だけでなく、炭酸カルシウムも多量に含まれていると考えられます。硫酸カルシウム(CaSO4)には石膏由来のものだけでなく、炭酸カルシウムとDMS起源の硫酸が反応によって生成されるものもあると考えられるので、その起源を定量的に明らかにして、DMS起源の硫酸塩の割合を正確に求めることが必要です。ドームふじコアの研究グループでは、硫酸塩の硫黄や酸素の同位体比の詳細な分析を実施することで、非海塩性硫酸の起源を更に詳しく調べる計画です。

また、本研究は南極海におけるDMSの放出量やDMSから派生する硫酸塩エアロゾルが温暖な時に増えることを示唆しています。硫酸塩エアロゾルは日射を遮ったり、雲が生成される時の核となって雲の形成を促すことで、気温を低下させる可能性があると考えられています。本研究の結果は温暖化に伴って植物プランクトンの光合成が活発になって大気中の硫酸塩エアロゾルが増加し、温暖化が抑制されるというCLAW仮説と呼ばれる説と整合的です。光合成が活発になれば大気中の二酸化炭素濃度が減少して温暖化は更に抑制されるので、DMSと気候変動の関係を調べることは重要です。将来の地球温暖化でDMS放出量が増えるのか減るのか、また、その変化が雲のできやすさや二酸化炭素の濃度にどう影響するのか、エアロゾルのモデルや気候モデルなどを使って予測する必要があります。氷期・間氷期スケールの気候変動と、今後の地球温暖化によって生じるDMS放出量の変化を単純に同じものと考えることはできませんが、本研究の成果は、エアロゾルのモデルや気候モデルを検証するために貢献できると考えられます。

発表論文

掲載誌: Nature Communications

タイトル:Reduced marine phytoplankton sulphur emissions in the Southern Ocean during the past seven glacials

著者:

東 久美子(国立極地研究所 気水圏研究グループ、総合研究大学院大学)

平林 幹啓(国立極地研究所 気水圏研究グループ)

本山 秀明(国立極地研究所 気水圏研究グループ、総合研究大学院大学)

三宅 隆之(研究当時・国立極地研究所 気水圏研究グループ)

倉元 隆之(国立極地研究所 気水圏研究グループ、現在、東海大学 教養学部)

植村 立(国立極地研究所 気水圏研究グループ、現在、名古屋大学 大学院環境学研究科)

五十嵐 誠(国立極地研究所 気水圏研究グループ)

飯塚 芳徳(北海道大学 低温科学研究所)

櫻井 俊光(国立極地研究所 気水圏研究グループ、現在、国立研究開発法人 土木研究所寒地土木研究所)

堀川 信一郎(北海道大学 低温科学研究所、現在、名古屋大学大学院環境学研究科附属地震火山研究センター)

鈴木 啓助(信州大学 理学部)

鈴木 利孝(山形大学 学術研究院)

藤田 耕史(名古屋大学 大学院環境学研究科)

近藤 豊(国立極地研究所 国際北極環境研究センター)

服部 祥平(東京工業大学 物質理工学院)

藤井 理行(国立極地研究所 名誉教授)

URL:https://www.nature.com/articles/s41467-019-11128-6

論文公開日: 2019年7月19日

研究サポート

本研究は科研費(JP15101001、JP21221002、JP15H01731、JP17H06316)及び国立極地研究所の研究プロジェクト(KP305)の助成を受けて実施されました。

お問い合わせ先

研究内容について

国立極地研究所 気水圏研究グループ教授 東久美子

報道について

国立極地研究所 広報室

東海大学 大学広報部企画広報課

東京工業大学 広報・社会連携本部 広報・地域連携部門