質量ゼロの電子に由来する周波数変換機構を解明

2020-03-18 東京大学,科学技術振興機構

ポイント

- ディラック半金属の一種であるヒ化カドミウム薄膜が、テラヘルツ周波数帯の高調波を室温で非常に高効率に発生させることを発見した。

- 高調波発生のメカニズムが、質量ゼロのディラック電子がテラヘルツ電場で加速されたことによる非線形電流であることを、超高速時間分解測定と理論計算により明らかにした。

- ディラック半金属特有の巨大テラヘルツ非線形電流を発見したことで、テラヘルツ周波数帯における新たな周波数変換技術としての応用が期待される。

東京大学 物性研究所(所長:森 初果)の神田 夏輝 助教、松永 隆佑 准教授らの研究グループは、同研究所の池田 達彦 助教および板谷 次郎 准教授らの研究グループ、さらに米国の研究グループと協力して、テラヘルツ周波数注1)(毎秒1兆回の振動数)帯の電磁波の周波数を極めて高効率に変換できる物質を発見し、さらにそのメカニズムを解明しました。

テラヘルツ周波数帯は既存のエレクトロニクスをさらに数桁上回る高速周波数帯であり、この帯域の電磁波の周波数を自在に操ることは次世代高速エレクトロニクスにおいて非常に重要です。テラヘルツ帯の周波数変換素子は宇宙・天文物理学における微弱マイクロ波観測などにおいても活用されていますが、極低温でのみ利用可能な超伝導体が用いられています。

本研究ではヒ化カドミウムという特殊な物質に注目し、物性研究所で開発された光技術を駆使することで、テラヘルツ電磁場注1)の周波数変換が室温でも高効率に起こることを発見しました。さらにその発生メカニズム解明のため、ヒ化カドミウムにおける超高速の時間変化を調べる精密計測と理論計算を行い、ヒ化カドミウム特有の質量ゼロの電子(=ディラック電子)がテラヘルツ電場で加速されることで生じる非線形電流注2)がその起源であることを明らかにしました。

ディラック電子は、炭素原子1層からなる2次元物質グラフェン内などに存在し、極めて高い電子移動度など通常の電子とは異なる応答を示すことが知られています。ヒ化カドミウムはグラフェンと類似の性質を3次元的に示すため、ディラック電子由来の応答を大きな体積で巨視的に発現させることが可能になります。その結果、グラフェンを含む既存の物質よりもはるかに高効率に室温テラヘルツ周波数変換が可能であることを示しました。今後さらなる周波数変換の効率化とともに、ディラック電子の特性を生かした新規機能性の開拓が期待されます。

本研究成果は国際科学雑誌「Physical Review Letters」の2020年3月19日付オンライン版に公開される予定です。

本研究は、JST 戦略的創造研究推進事業 さきがけ「光の極限制御・積極利用と新分野開拓」研究領域(研究総括:植田 憲一)における研究課題「高強度テラヘルツ電場による量子多体系の非平衡物理の探索」(課題番号JPMJPR16PA、研究者:松永 隆佑)、文部科学省 光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)における研究課題「次世代アト秒レーザー光源と先端計測技術の開発(ATTO)」(課題番号JPMXS0118068681)の支援を受けて行われました。

<研究の背景>

物質に光が入射するとさまざまな応答が現れますが、ある程度強い光が入射したときには光の周波数が整数倍に変化する現象が知られています。これは非線形応答注2)の一種であり、2倍、3倍の周波数に変換された光はそれぞれ第二、第三高調波、より高い次数の光が発生した場合は総じて高次高調波と呼ばれます。高次高調波発生は、気体原子・分子に対して非常に強い近赤外光レーザーを絞り込むことで100倍以上も周波数の高い軟X線を発生させる手法として知られ、アト秒(100京分の1秒)スケールの超高速科学や高分解能光電子分光などの最先端研究において欠かせない技術となっています。さらに2014年頃、固体でも高次高調波が発生することが発見され大きな話題になりました。固体ベースのコンパクトかつ安定な周波数変換技術としての応用的側面と、非常に強い光電場が物質の中で引き起こす非摂動論的相互作用注3)という基礎物理学的側面から、現在盛んに研究が行われています。

通常の高次高調波発生の研究では、可視・近赤外から、最も波長が長いものでも波長10マイクロメートル程度の光が使われていますが、松永准教授らはさらに数十倍波長の長い、テラヘルツ周波数帯に注目して研究を進めています。この波長域の光(電磁波)は既存のエレクトロニクスよりも周波数が2、3桁高いため、この帯域における周波数変換素子を実現することは次世代の高速エレクトロニクスにおいて非常に重要だと考えられます。松永准教授らは2014年、超伝導薄膜からテラヘルツ周波数帯で非常に強い第三高調波が発生注4)することを発見しました。これは超伝導体のテラヘルツ周波数帯における非線形応答が非常に大きいことを表しており、実際に宇宙・天文物理学観測における検出素子としてその性質が活用されています。しかし超伝導状態を作るにはマイナス260度ほどの極低温まで冷却する必要があります。もしテラヘルツ周波数の高効率な変換が室温で実現すれば、非線形素子としての幅広い応用が期待されます。2018年にドイツのグループによって、炭素原子1層からなるグラフェンを用いてテラヘルツ周波数帯の室温高調波発生が報告され、その効率が他の物質と比べて体積あたり7桁ほど大きいことが判明して話題となりました。しかし実際にはグラフェンは原子1層しか体積がないため、変換効率そのものはそれほど高くなく、高調波を観測するためには巨大加速器実験施設が使われていました。

<研究内容>

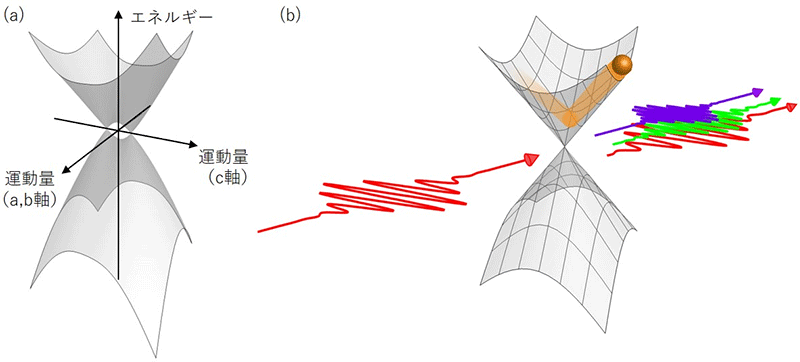

本研究で神田助教、松永准教授らのグループおよび米国のグループは、高品質なヒ化カドミウムCd3As2薄膜に注目しました。ヒ化カドミウムはディラック半金属注5)と呼ばれ、電子が3次元的に質量ゼロのように振る舞うことが2014年頃に発見されて以来、その性質に注目が集まっています(図1a)。質量ゼロの電子(=ディラック電子)によって引き起こされる電流は非常に非線形性が強く、テラヘルツ周波数帯の高次高調波を効率よく発生させることが2007年から理論的に予測されていましたが(図1b)、実験による検証はなされていませんでした。この理論は、同じくディラック電子を有するグラフェンを想定して提唱されたものですが、ヒ化カドミウムはディラック電子としての性質を3次元的に示すため、グラフェンよりはるかに効率的に巨視的な非線形電流を発生させることが期待されます。

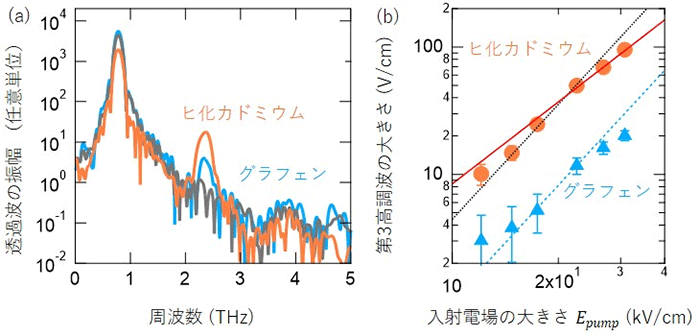

神田助教、松永准教授らは、物性研究所内のレーザー光源を駆使してテラヘルツパルス発生技術開発を進め、狭帯域の高強度テラヘルツパルス(周波数0.8THz)を発生させました。このパルスを厚さ240ナノメートル(原子数千層分)のヒ化カドミウム薄膜に対して照射したところ、3倍、5倍の周波数成分を持つ第三、第五高調波を明瞭に観測することに成功しました。本研究で開発されたこの実験設備は、これまで加速器を使わなければ観測が難しかったグラフェンのテラヘルツ高調波をテーブルトップで観測することも可能にしており、グラフェンとヒ化カドミウムの比較も詳細に行われました(図2)。グラフェンに比べるとヒ化カドミウムではほとんどの入射電場成分が表面で反射されてしまうため試料内部に入る電場は5分の1ほどしかありません。それにもかかわらず発生した第三高調波の電場は5倍ほど強いことが分かりました。これはグラフェンよりもはるかに大きな体積を生かして周波数変換が非常に効率よく生じているためと考えられます。

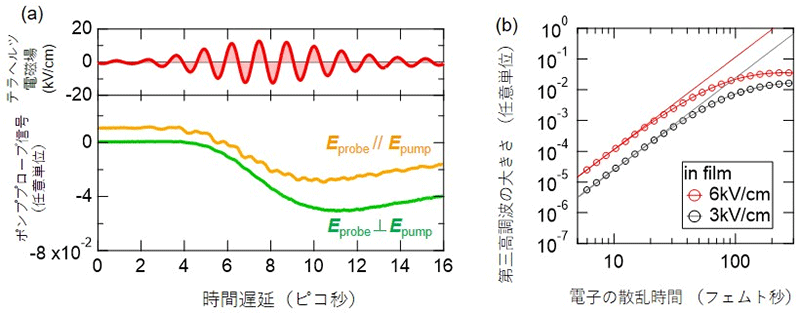

さらに神田助教らはこのテラヘルツ高調波発生のメカニズムを解明するため、テラヘルツパルスで励起された電子の時間変化を超高速に時間分解して調べる実験に取り組みました。グラフェンのテラヘルツ高調波発生の研究では、その非線形電流の起源が、テラヘルツパルスによって加熱された電子が急速に加熱と冷却を繰り返すという、ディラック電子とは全く関係のない熱力学的モデル注6)によって解釈されていました。しかし本研究で神田助教らが行った精密な時間分解実験から、ヒ化カドミウム薄膜中の電子が冷却に要する時間はグラフェンの電子よりもはるかに長いこと、非線形応答が等方的には現れないことなどが明らかになり、熱力学的モデルでは説明できない結果が示されました(図3a)。さらに池田助教の詳細な理論計算により、ヒ化カドミウム薄膜のテラヘルツ高調波発生は熱力学的モデルでは全く再現できず、ディラック電子が加速されたことによる非線形電流によってよく説明できることが確かめられました(図3b)。このモデル自体は理論的に2007年頃から予想されていましたが、実験的にはテラヘルツ周波数帯の高調波の観測が難しかったため、実際の物質ではテラヘルツ周波数帯においてこのモデルは成り立たないという解釈が広がりつつありました。池田助教らは、電子の散乱時間を考慮した詳細な計算から、テラヘルツ周波数帯でもこのディラック電子の加速モデルがよく成り立つことを示し、高調波発生のメカニズムがディラック電子の特異な非線形電流にあることを明らかにしました。

<社会的意義・今後の予定>

本研究によってヒ化カドミウム薄膜が室温でテラヘルツ高調波を効率よく発生させることが見いだされ、テラヘルツ電磁場の周波数変換技術実現に向けた新たな指針が得られました。現在はテラヘルツ電磁場をそのままヒ化カドミウム薄膜に照射していますが、ヒ化カドミウム薄膜は半金属であるため、電磁場のほとんどは表面で反射されています。反射防止コーティングなどの表面加工や、電場を局所的に増強するメタマテリアル技術と組み合わせたり、あるいは電極から直接電場を印加したりすることで周波数変換をさらに高効率化することが期待されます。

また、ヒ化カドミウムのようなディラック半金属と同様に質量ゼロの電子を持つものとして、ワイル半金属注5)が知られています。空間反転対称性の破れたワイル半金属の場合は第二高調波が発生すると考えられ、これはディラック半金属が示す第三高調波よりもさらに高効率に周波数変換が可能になると期待されます。ディラック半金属およびワイル半金属は、物質をトポロジーによって分類する現代物理学の最先端研究によって発見された物質群であり、総称してトポロジカル半金属と呼ばれます。本研究によって今後もトポロジカル半金属が示す巨大応答とその機能性についてさらに研究が深まることが期待されます。

<参考図>

図1 ディラック半金属ヒ化カドミウムにおけるテラヘルツ周波数変換

(a)ヒ化カドミウムにおける電子の性質を表す模式図。ヒ化カドミウムの電子は、エネルギーと運動量がおおよそ比例関係にあるという特殊な性質を持ち、それは電子の質量が実効的にゼロのように振る舞うことを意味している(=ディラック電子)。

(b)ディラック電子に対してテラヘルツ電磁場が入射すると、ディラック電子が加速されて運動量が急激に変化する。それによって周波数変換が生じ、周波数の異なる電磁場が放射される。

図2 ヒ化カドミウムおよびグラフェンにおける第三高調波の観測

(a)ヒ化カドミウムおよびグラフェンを透過したテラヘルツ電磁場のスペクトル。周波数0.8THzの入射電磁場に対して、2.4THzの周波数成分を持つ3高調波が観測された。

(b)ヒ化カドミウムおよびグラフェンにおける第三高調波の大きさ。点線からのズレが非摂動論的相互作用を表している。

図3 ヒ化カドミウムにおける時間分解観測と理論計算

(a)ポンププローブ分光法によって計測された、テラヘルツ電磁場が照射したときのヒ化カドミウムの超高速時間変化。第三高調波を生み出す非線形性が等方的ではなく、熱力学的モデルでは説明できない実験結果を示している。

(b)理論計算によって得られた第三高調波の大きさと電子の散乱時間の関係。電子の散乱時間がテラヘルツ周波数帯よりも十分速いフェムト秒領域であったとしても第三高調波が強く現れることなどを示している。

<用語解説>

- 注1)テラヘルツ周波数、テラヘルツ電磁場

- 毎秒約10の12乗(=1兆)回振動する周波数のことをテラヘルツ周波数と呼び、この周波数を持つ電磁波のことをテラヘルツ電磁場(またはテラヘルツ波)と呼びます。テラヘルツ電磁場は、携帯電話などに用いられる電波よりも1000倍ほど周波数が高く、それでいて我々が目で見ることのできる可視光に比べると周波数が数百倍低いため、「光」と「電波」の中間に位置する特殊な電磁波と言えます。このような周波数帯の電磁波を自在に利用することはかつて難しかったのですが、レーザー技術と非線形光学が急速に発展し、さまざまな波長変換が可能になって、このテラヘルツ電磁場を用いた分光技術が著しく進展しました。高速情報通信、セキュリティー、非破壊非接触の生体検査や宇宙観測などさまざまな観点から非常に興味が持たれています。

- 注2)非線形電流、非線形応答

- 光は「電場と磁場が振動している波」であり、光を物質に照射するとその電場によって物質中に分極(または電流)が発生します。通常は分極の大きさが光の電場に比例すると考えることで多くの現象が説明可能であり、これを線形応答と呼びます。しかしより一般的には、電場の2乗、3乗に比例した非線形分極(または非線形電流)も発生しており、このような応答を非線形応答と呼びます。電場の大きさが大きくなるほど、非線形応答が如実に表れます。線形応答の計測は、「光によって物質の性質を調べる」ことに相当しますが、非線形応答をうまく活用すると「光によって物質の性質を変える」「物質によって光の性質を変える」ことが可能になります。光の周波数変換はまさに非線形応答によるものです。

- 注3)非摂動論的相互作用

- 注1では光が物質に入射した時に起こる現象を、線形応答と、2乗や3乗といったべき乗則で記述される非線形応答という観点から説明しました。これは量子力学的には「摂動論」と呼ばれ、光が物質に与える影響が十分小さいと見なした近似を用いています。一方、さらに強い光電場が物質に入射すると、非線形応答が極端に顕在化し、もはや摂動論では記述不可能な現象が生じます。アト秒科学に使われている軟X線領域の高次高調波発生やレーザーによる物質加工はまさにその典型です。こういった非摂動論的な状況下では、物質中に入射する光を単なるフォトンととらえるのではなく、光が持つ巨大な電場によって物質の性質が刻一刻変化する状況を正確に記述する物理的理解が必要になり、未開拓の研究分野として現在大きな注目を集めています。

- 注4)超伝導薄膜からテラヘルツ周波数帯で非常に強い第三高調波が発生

- ある種の物質を低温まで冷却すると、マイナスの電荷を持つ2つの電子の間にある種の引力が働いて、ペアを形成し、超伝導と呼ばれる状態を作ります。超伝導状態になると電流が流れる際の電気抵抗が厳密にゼロになるほか、さまざまな特殊な応答が生じるため盛んに研究が行われ、医療機器や量子コンピューターなどで実用化もされています。松永准教授らは2014年ごろ、超伝導体の非常に高効率なテラヘルツ高調波発生を初めて観測し、さらにこの現象が素粒子物理学におけるヒッグス粒子と深い関係性があることなどを報告しました(Science 345, 1145 (2014))。ただし超伝導状態を得るためには多くの場合マイナス260度以下、高温超伝導体を用いても常圧下ではマイナス140度以下まで冷却することが必要です。

- 注5)ディラック半金属、ワイル半金属

- ある種の物質中では電子が質量ゼロのように振る舞い、その運動は相対論的量子力学におけるディラック方程式またはワイル方程式に従うことが最近発見され、大きな注目を集めています。ワイル半金属になるためには空間反転対称性または時間反転対称性が破れていることが必要で、その結果カイラリティによって区別される2つの異なるペアとなってワイル粒子が出現します。ディラック半金属の場合は空間反転対称性と時間反転対称性の双方が保たれており、ワイル半金属のようなカイラリティの区別が無くなります。より高効率な周波数変換である第二高調波発生のためには、空間反転対称性が破れている必要があるため、ワイル半金属を用いた高調波発生研究にも期待が持たれます。

- 注6)熱力学的モデル

- 光が物質に当たったときに起こる応答を物理的に記述するにはさまざまなモデルがあります。まずは個々の電子が光の電場によって微視的にどう時間変化してどのような分極(または電流)を生むのかを量子力学から計算することから考えるのが一般的です。しかし物質中にはたくさんの電子が存在しており、それぞれが散乱し合うため、ある程度長い時間スケールを考えると個々の電子が光から与えられた情報は消えてしまい、ごちゃ混ぜのような状態になります。そういった場合は個々の電子について追跡することはせず、電子系全体を統計力学的に取り扱ってもっと現象論的に記述するアプローチが取られることもあります。その場合は物質の変化を温度の変化として取り入れることになり、ここではそれを熱力学的モデルと呼んでいます。本研究で得られた成果は熱力学的モデルでは説明できず、質量ゼロのディラック電子が電場で加速される微視的モデルが重要であることが分かりました。

<論文タイトル>

- “Efficient terahertz harmonic generation with coherent acceleration of electrons in the Dirac semimetal Cd3As2”

<お問い合わせ先>

<研究に関すること>

松永 隆佑(マツナガ リュウスケ)

東京大学 物性研究所 極限コヒーレント光科学研究センター 准教授

神田 夏輝(カンダ ナツキ)

東京大学 物性研究所 極限コヒーレント光科学研究センター 助教

<JST事業に関すること>

中村 幹(ナカムラ ツヨシ)

科学技術振興機構 戦略研究推進部 グリーンイノベーショングループ

<報道担当>

東京大学 物性研究所 広報室

科学技術振興機構 広報課