世界初、半導体プラスチック材料でイオン交換現象を発見

2019-08-29 東京大学,産業技術総合研究所,科学技術振興機構

ポイント

- 水の浄化やたんぱく質の抽出・精製に使用される「イオン交換」が半導体プラスチックでもナノメートルサイズの隙間を用いて可能であることを発見しました。

- イオン交換効率を制御することで半導体中の電子の数や流れやすさが変化することを生かし、金属性を示すプラスチックの実現に成功しました。

- 固体中のイオンと電子を協奏的に制御することで、イオンと電子の両方の特長を生かした「固体イオントロニクスデバイス」の実現が期待されます。

東京大学 大学院新領域創成科学研究科(物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 超分子グループ 博士研究員 兼務)の山下 侑 特任研究員と、同 大学院新領域創成科学研究科(産業技術総合研究所 産総研・東大 先端オペランド計測技術オープンイノベーションラボラトリ 客員研究員 兼務、物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 MANA主任研究者(クロスアポイントメント))の竹谷 純一 教授、同 大学院新領域創成科学研究科(JST さきがけ研究員 兼務、産業技術総合研究所 産総研・東大 先端オペランド計測技術オープンイノベーションラボラトリ 客員研究員 兼務)の渡邉 峻一郎 特任准教授らは、世界で初めてイオン交換注1)が半導体プラスチック(高分子半導体)でも可能であることを明らかにしました。

イオン交換は、古くから水の精製、たんぱく質の分離精製、工業用排水処理などに広く応用されており、我々の生活に欠かすことのできない化学現象です(図1a)。本研究では、この極めて普遍的かつ化学工学の単位操作であるイオン交換を用いて、半導体プラスチックの電子状態を制御する革新的な原理を明らかにしました(図1b)。また、本指導原理を利用して、半導体プラスチックの電子状態を精密に制御し、金属的な性質を示すプラスチックの実現に成功しました。

本研究成果は2019年8月28日付けで、英国科学雑誌「Nature」にオンライン掲載されます。

本研究は、科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業(さきがけ)研究領域「超空間制御と革新的機能創成」(研究総括:黒田 一幸)研究課題「分子インプランテーションによる超分子エレクトロニクスの創成」(研究者:渡邉 峻一郎 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 物質系専攻 特任准教授)の一環として行われました。

<背景>

半導体中の電子の数やエネルギーは、半導体の結晶の中に少量の不純物(ドーパント)を添加することで制御することができます。この不純物ドーピングは、現代のシリコンを中心としたエレクトロニクスデバイスを支える最も重要な半導体技術です。プラスチックやゴムに代表される高分子においても半導体的な性質が発見されて以来、不純物ドーピングは半導体プラスチックにも適用されており、電気が流れるプラスチックである導電性高分子注2)はさまざまな電極材料や機能性コーティング剤注3)として産業応用も拡大されつつあります。半導体シリコンのドーパントはリンやホウ素などの元素が用いられますが、半導体プラスチックのドーピングには酸化還元力注4)を有する分子が用いられてきました。半導体プラスチックは添加されたドーパント分子と電子のやりとり(酸化還元反応注4))をすることで、電子の数を劇的に変化させることができ、導電性高分子となります。しかし、強い酸化還元能力を持つドーパント分子は、大気中の水や酸素と反応し、ドーパントとしての機能が簡単に失われてしまいます。この酸化還元反応の制約を乗り越えることは過去半世紀に渡るドーパント材料開発においても達成されず、安定に多くの電子をやりとりする手法の実現が望まれていました。

「半導体プラスチックとドーパント分子の間の酸化還元反応を全く別の現象で制御することはできないのか。」研究グループではこの問いのもとに、従来では半導体プラスチックとドーパント分子の2分子系で行われていたドーピング手法を徹底的に再検証しました。上記の2分子系に新たにイオンを添加した結果、2分子系では逃れることのできなかった制約が解消され、従来よりも圧倒的に高い伝導性を有する導電性高分子の開発に成功しました。この多分子系では、イオン化したドーパント分子が新たに添加されたイオンと瞬時に交換することが実験的に確かめられ、驚くべきことに、適切なイオンを選定することでイオン変換効率はほぼ100%となることも分かりました。

<手法と成果>

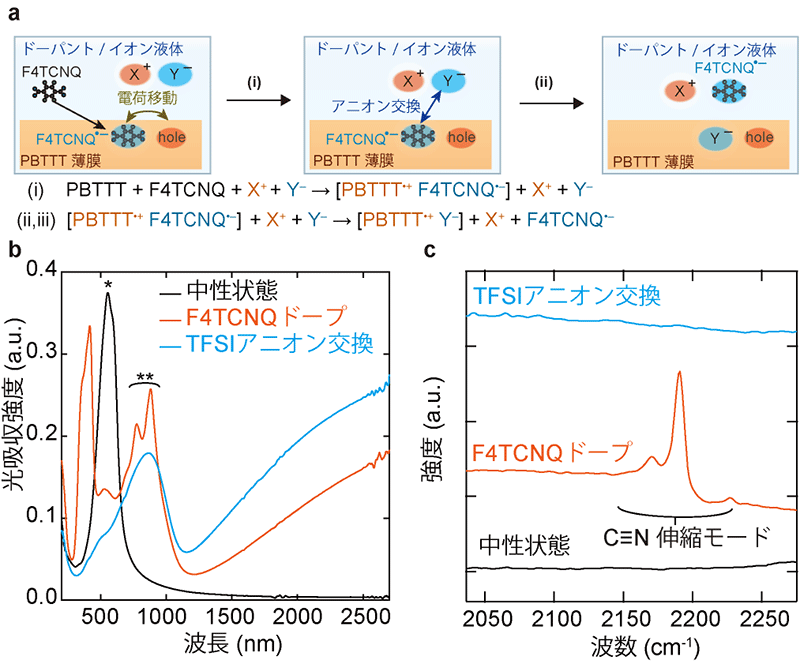

- (1)イオン交換を用いた超高効率ドーピング

- イオン交換を用いた新規なドーピング手法を検証するために、一般的な半導体プラスチックであるpoly[2,5-bis(3-tetradecylthiophen-2-yl)thieno[3,2-b]thiophene](PBTTT)への不純物ドーピングをモデルケースとしました(図2)。PBTTTは高分子の分子面が基板に立ったラメラ構造を有し、このシート構造が積層した典型的な半導体プラスチックの中でも典型的な集合体構造を形成しています。このPBTTTを有機溶媒に溶かしたインクを用いて、スピンコート法(高速回転による塗布)などの簡便な成膜手法から薄膜を作製しました。従来では、このPBTTTの固体薄膜をドーパント分子(一例として2,3,5,6-tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane:F4TCNQ)の蒸気や溶液にさらすことで不純物ドーピングを行っていました。このような通常のドーピングでは負に帯電したドーパント陰イオン(F4TCNQ•-)が半導体プラスチック薄膜に取り込まれ、PBTTT薄膜の中にはホールが生成されます(PBTTT•+)。今回、このF4TCNQ•-ドーパントをPBTTT固体薄膜中で別の陰イオンに交換するイオン交換ドーピング法を開発しました。イオン交換ドーピングではF4TCNQをイオン液体1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide(EMIM-TFSI)に溶解したものをドーピング溶液として用います。さまざまな分光計測の結果、イオン交換後のPBTTT固体薄膜中には、F4TCNQ•-ドーパントが存在せず、ほぼ100%の変換効率で、イオン液体中のTFSI-イオンに変換されていることが明らかとなりました。このような高い効率で半導体固体中のイオン交換が実現した前例はありませんでした。

- (2)イオン交換ドーピングによる電子状態の制御(図2)

- 本研究で提案したイオン交換ドーピングはその変換効率が高いだけでなく、イオン交換を駆動力として、ドーピング量が増大することも明らかとなりました。自発的なイオン交換のメカニズムを考察するために、さまざまなイオン液体や塩(陽イオンと陰イオンから構成される化合物)を用いてイオン交換効率を検証しました。その結果、陰イオンの熱拡散ではなく、半導体プラスチックとドーパントの自由エネルギーが最小になるようにイオン交換ドーピングが進行していることが分かりました。つまり、半導体プラスチックと相性の良い添加イオンを用いると、たくさんの半導体プラスチック-添加イオンのペアを作りドーピングが進行することになります。本研究では、先端分光計測や理論計算を組み合わせて、最適なペアのモデルを明らかにし(図3)、その結果、従来の3倍以上のドーピング量を実現しました。これは、半導体プラスチックにおけるドーピング量の理論限界値に迫る値です。

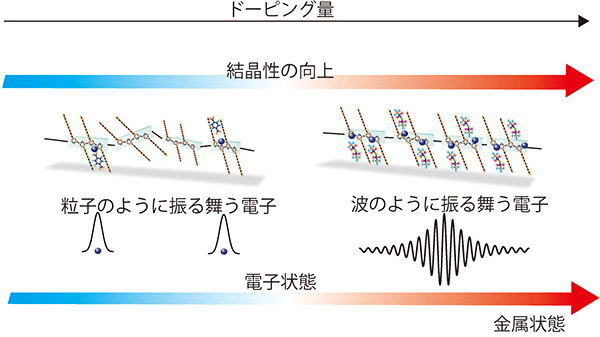

このように高いドーピング量を有する半導体は、金属のような電気抵抗の温度依存性を示すことも分かりました。従来の電気を流す導電性高分子における電子は、ランダムに絡み合った高分子の鎖に強く束縛されていました。この結果、電子は一定の確率で隣の鎖にジャンプする「ホッピング伝導注5)」が支配的であるとされていました。本研究では、イオン交換によって導入されたドーパントと高分子の鎖が規則正しく配列することで、電子が高分子の鎖からの束縛を離れ、波のように振る舞うことも分かりました。これは一般的な金属で見られる電子状態に他ならず、半導体プラスチックにおいても金属状態が実現したと言えます(図4)。

また、化学的に安定な閉殻陰イオン注6)への交換によってドープしたPBTTT薄膜の熱耐久性を著しく向上できることも明らかにしました。従来のドーピング手法では、160℃の温度で10分間熱処理をすると、伝導度が熱処理前の0.1%以下へ低下してしまうのに対し、閉殻陰イオンへの交換を行うと伝導度の著しい低下は生じませんでした。

以上のように、イオン交換ドーピング法は、イオンの相互作用を用いて酸化還元反応の制約を完全に解消することができるだけでなく、これまで達成できなかった非常に高いドーピング量と熱安定性を両立する革新的な手法であると言えます。

<今後の展望>

今回、研究グループが発見した手法は大面積化が容易な室温付近の溶液プロセスであり、半導体プラスチックのドーピング量・結晶性・熱耐久性・伝導特性を著しく向上させるものです。多彩なイオン性化合物の選択により、今後さらに伝導特性や物理化学的特性の制御が可能となります。エレクトロニクスの基盤となる電子の機能性は、電子の持つ高い集積性・早い応答性や優れた物量変換(光電変換など)に支えられています。一方で、イオンは低い電圧で大量の電荷を駆動・蓄積でき、他の化学種との高い反応性を有する特徴を持ちます。電子もイオンも電荷を運ぶ媒体であるため、両方の特徴を生かしたイオントロニクスの研究が盛んに行われています。電子とイオンの協奏的な振る舞いとして、例えば生体内では、さまざまな電子移動によって生化学反応が生じ、その結果イオンの移動や蓄積が高度に制御されています。イオントロニクス分野ではこのような生体反応を模倣するような超高効率のバイオデバイスや、その生化学反応を超高感度で検出可能なセンサーへの応用研究が進んでいます。本研究で実現した金属性プラスチック内のイオン交換反応は、このようなイオントロニクスデバイス注7)の実現を大きく前進させると期待されます。

<参考図>

図1

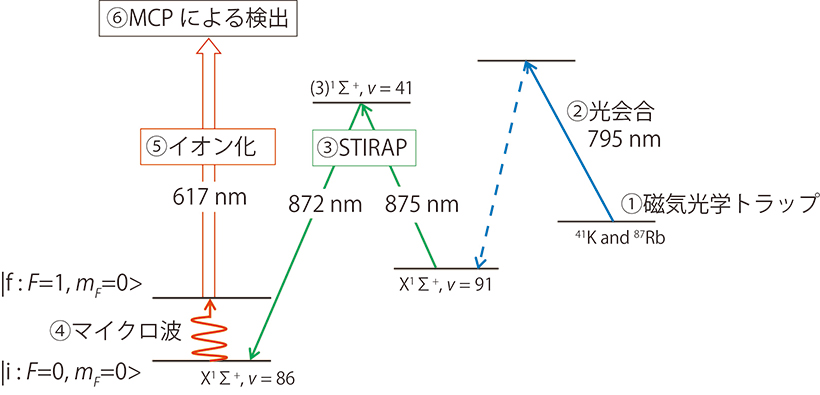

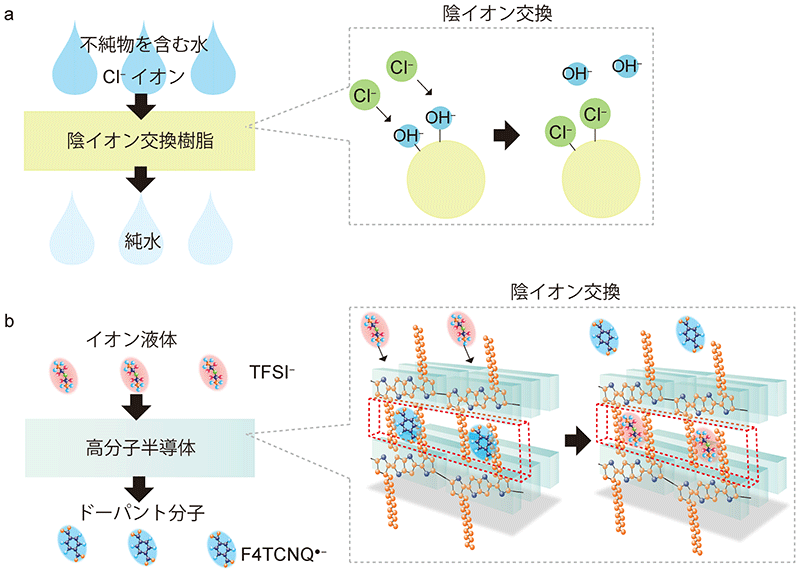

(a)一般的なイオン交換の原理。ここでは不純物陰イオン(塩化物イオン:Cl-)を含む水から純水を精製する例を示した。塩化物イオンを含む水を陰イオン交換樹脂に浸透させることで、塩化物イオンは陰イオン交換樹脂自身に含まれる水酸化物イオン(OH-)に陰イオン交換される。

(b)本研究で発見された高分子半導体におけるイオン交換ドーピングの原理。高分子半導体中にあらかじめ導入されたドーパント陰イオン(図中では青のF4TCNQ•-を例として示した)は、イオン液体などから別の陰イオン(図中では赤のTFSI-を例として示した)が供給されると瞬時に陰イオン交換が生じる。実際には高分子半導体のナノメートルサイズのわずかな隙間で陰イオン交換が生じる。適切な陰イオンを選定することで、陰イオン変換効率はほぼ100%に到達することが分かった。

図2

(a)陰イオン交換ドーピングのモデル。ドーパント溶液として、F4TCNQとイオン液体の混合溶液を使用することで、PBTTT中に取り込まれたF4TCNQ陰イオンをその場でイオン液体の陰イオンY-と交換できる。PBTTT薄膜の(b)光吸収測定や(c)フーリエ変換赤外分光測定の結果から、イオン交換ドーピング後のPBTTT薄膜にはF4TCNQ陰イオンが存在せず、ほぼ100%の変換効率で陰イオンY-に変換されることが分かった。

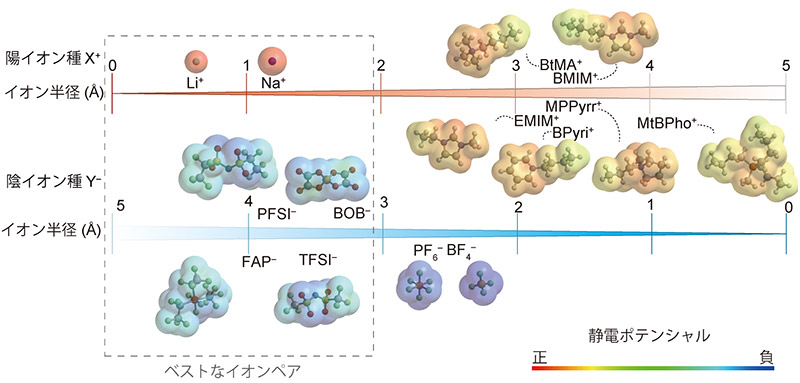

図3 適切なイオン種の選択の概要

密度汎関数計算から、イオン交換効率が高いベストなイオンペアを選定できた。高い変換効率を得るためには、供給するイオン種として、正電荷が局在化しやすいイオン半径の小さな陽イオンと、負電荷が非局在化しやすいイオン半径の大きな陰イオンのペアが好ましいことが分かった。

図4 金属性を示すプラスチックの概要

従来の導電性高分子は非結晶性構造を有するため、電子は局在化した準位に孤立した状態にあり、熱エネルギーを借りてホッピング伝導をする。一方で、本研究では高分子半導体の隙間にイオンを配列することで、電子は周期的な結晶ポテンシャル下で波のように振る舞う。これは一般的な金属で見られる電子状態である。

<用語解説>

- 注1)イオン交換

- 物質があるイオンを取り込み、自らの持つ別のイオンを放出することで、イオン種の入れ替えを行う現象。正のイオン(陽イオン)・負のイオン(陰イオン)の交換をそれぞれ陽イオン交換・陰イオン交換と呼び、イオン交換を示す物質をイオン交換体と呼ぶ。イオン交換は、水の精製・たんぱく質の分離精製・工業用排水処理などに広く応用されている化学現象。図1aには水の精製過程における陰イオン交換を示した。水に含まれる塩化物イオン(Cl-)を陰イオン交換樹脂に浸透させることで、塩化物イオンを水酸化物イオン(OH-)に交換することができる。

- 注2)導電性高分子

- 電気を流すパイ共役骨格を有する高分子化合物の総称。1970年代に白川 英樹(筑波大学 名誉教授)によって、導電性高分子であるポリアセチレンが初めて発見され、2000年ノーベル化学賞を受賞している。

- 注3)機能性コーティング剤

- 導電性高分子は電極材料に応用されるだけでなく、帯電防止剤(静電気除去剤)や電磁波シールド剤、防錆剤などのさまざまな機能性コーティング剤として使用されている。2017年には毎年4,500トン以上が製造され、2023年には4,000億円程度の市場規模が予想されている。

- 注4)酸化還元力、酸化還元反応

- 化学反応のうち、原子やイオンの間で電子の受け渡しがある反応。酸化される物質は電子を放出し、還元される物質は電子を受け取るが、この酸化反応と還元反応は必ず並行して存在する。酸化還元反応の基本となる電子移動反応は、Marcus理論として整備されている(1992年にノーベル化学賞)。

- 注5)ホッピング伝導

- 構造が不規則な固体の中では、電子は局在状態にあり、この局在準位間を熱エネルギーの助けを借りて飛び移るように伝導する。非結晶性の導電性高分子はホッピング伝導が支配的であるが、結晶性の高分子中では電子は周期的な結晶ポテンシャル下で波として振る舞い、金属のような伝導機構が実現する。

- 注6)閉殻陰イオン

- 閉殻構造とは、電子殻に電子を最大限収容している構造を指す。閉殻構造を有する化学種は極めて安定である(例えば希ガス元素)。閉殻陰イオンとは、負電荷を持つ閉殻化学種である。

- 注7)イオントロニクスデバイス

- イオンと電子はともに電荷を運ぶ担体であり、この両者の特長を生かしたデバイスを指す。イオニクスとエレクトロニクスを組み合わせた造語。特に生体内の酵素反応などは、イオンと電子が共存した多段階反応であり、これらを模倣するようなデバイス(バイオミメティックデバイス:例えば人工筋肉など)への応用が期待される。

<論文タイトル>

- “Efficient molecular doping of polymeric semiconductors driven by anion exchange”

- DOI:10.1038/s41586-019-1504-9

<お問い合わせ先>

<研究に関すること>

渡邉 峻一郎(ワタナベ シュンイチロウ)

東京大学 大学院新領域創成科学研究科 物質系専攻 特任准教授

<JST事業に関すること>

中村 幹(ナカムラ ツヨシ)

科学技術振興機構 戦略研究推進部 グリーンイノベーショングループ

<報道担当>

東京大学 大学院新領域創成科学研究科 広報室

産業技術総合研究所 企画本部 報道室

科学技術振興機構 広報課