2019/08/23 東京大学

中村 栄一(化学専攻 特任教授/東京大学名誉教授)

原野 幸治(化学専攻 特任准教授)

発表のポイント

- 化学反応の中で次々と生成しては消えていく中間的生成物(反応中間体)の一分子一分子を溶液中で捕捉し、これまで未知であった反応中間体の構造を電子顕微鏡を用いて決定した。

- 従来の分析手法では、溶液中で生起するさまざまな化学反応中間体の混合物の平均的分子像、またはごく一部のものの解析しかできなかった。今回は一つ一つの分子を取り出し、構造決定に成功した。

- 従来法では垣間見ることさえできなかった化学反応中間体の一分子一分子の構造を決められることが分かり、材料科学から生命化学にわたる幅広い学術的応用や産業応用が期待される。

発表概要

東京大学大学院理学系研究科化学専攻の中村栄一特任教授、原野幸治特任准教授らの研究グループは、化学反応の中で次々と生成しては消えていく中間的生成物(反応中間体)の一分子一分子を溶液中で捕捉し、これまで未知であった反応中間体の構造を原子分解能電子顕微鏡(電顕、注1)観察により決定することに成功した。

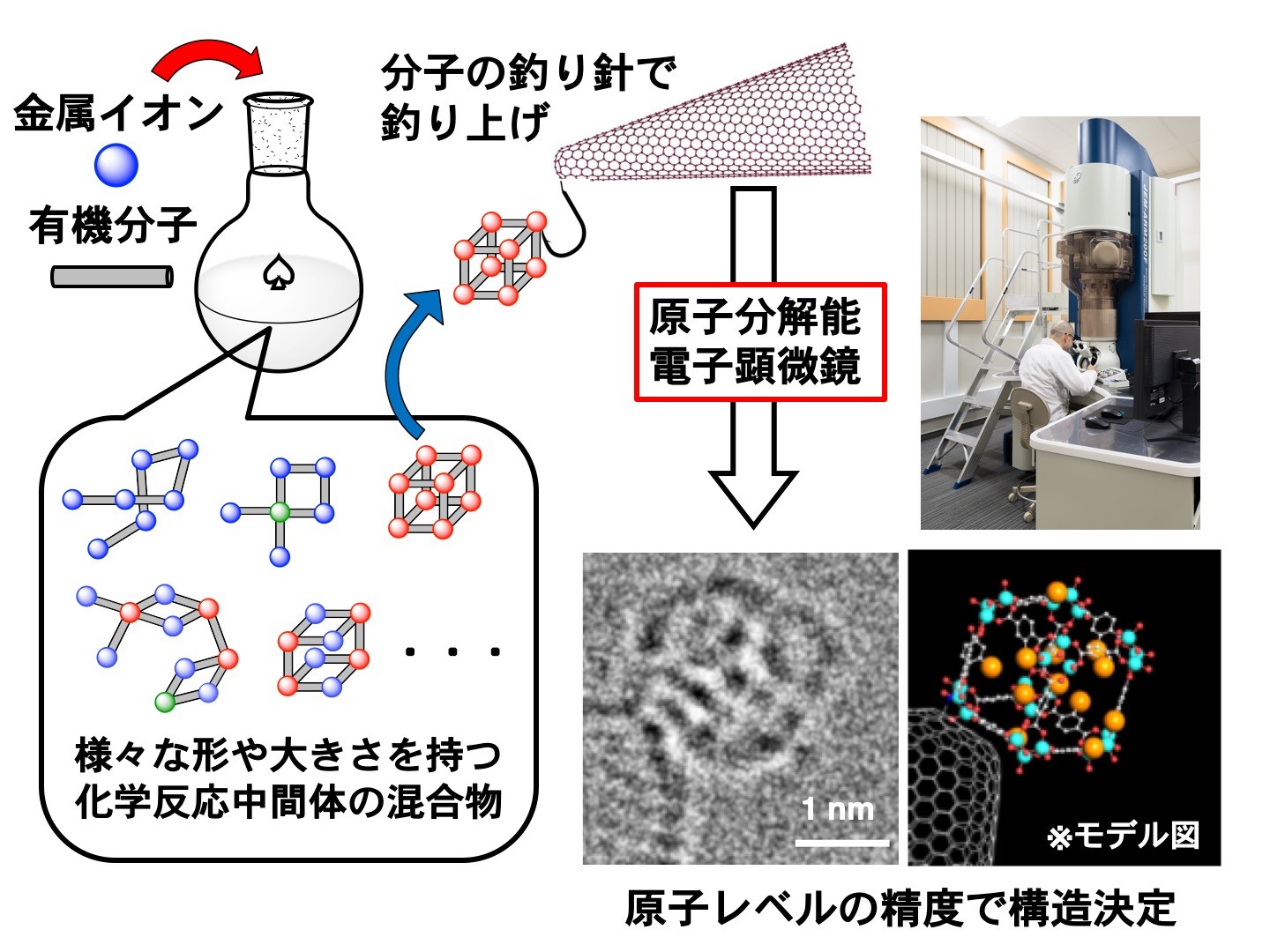

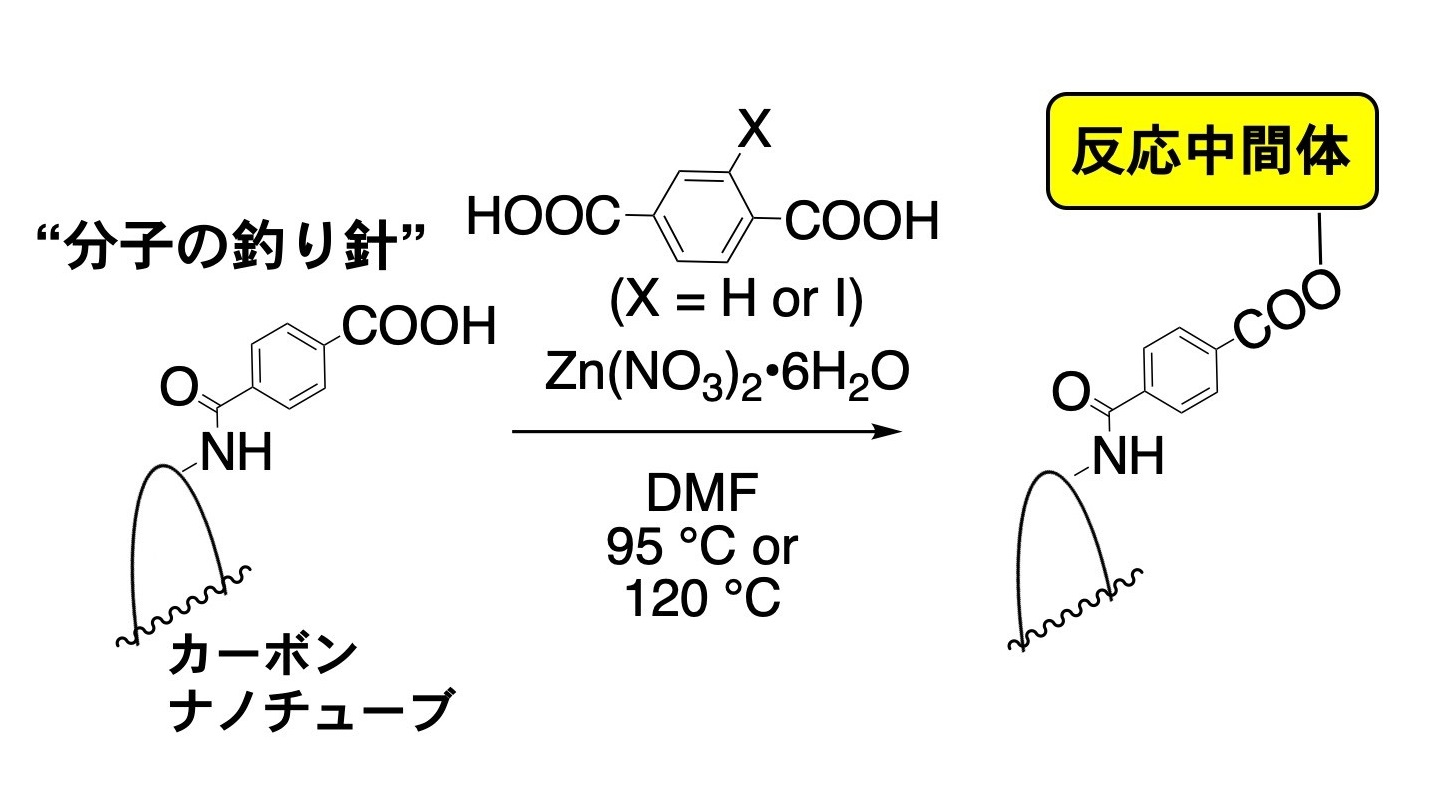

化学反応は一般に、原料から生成物に至る過程で多数の反応中間体を経て進行する。これらの中間体は一つ一つ構造が異なる上に、反応溶液中では平衡によりたえず構造変化しているため、実験的に構造を捉えることは困難であった。中村教授らは、反応中間体に強い親和力を持つ「分子の釣り針」をカーボンナノチューブ(注2)に装着し、このナノチューブを反応溶液に入れて反応を行った。そして、急冷と濾過により素早く反応を止めることで、反応進行の各段階で生じる一連の中間体を釣り針上に捕まえ、一網打尽に構造解析する技術を開発した(図1)。

図1. 本研究で用いた「分子釣り針」手法の概念図

今回の研究で取り上げた反応は、ガス貯蔵材料や触媒として用いられるMetal-organic framework (MOF、注3)の生成反応であり、反応中間体である一次元から三次元構造を持つ集合体(クラスター)の構造を原子レベルで決定し、その統計情報から微小な分子集合体が結晶へと成長する反応機構を解明した。

本手法は、人工的な化学合成反応に加え、天然の鉱物や骨などのミネラル生成のような材料形成の反応解析に適用でき、高効率化学反応の開発や生命現象の解明につながると期待される。

発表内容

研究の背景

「分子が反応する様子をあたかも分子模型をみるがごとくに観察する」ことは科学者の長年にわたる夢である一方、極めて困難な課題である。化学反応においては、ある物質が別の物質へと変換される過程において数多くの中間的生成物(反応中間体)が存在し、かつそれらの混合物として存在している。従来の化学反応の分析では、これら非常に多くの反応中間体の平均として反応の全体像を捉えるか、主たる反応中間体を単離して構造解析するため、反応中間体一つ一つがどのような形や大きさをしており、またそれぞれの形、大きさのものがどのくらいの割合で存在しているかという情報は得られない。特に多くの物質が化学反応に関わる場合はその解析が極めて困難である。化学反応機構の詳細を明らかにするためには、分子同士 の微小な反応で生じるナノレベルの微小な中間体一つ一つの構造を明らかにする手法を確立する必要がある。

中村教授らの研究グループでは2007年以来、「原子分解能単分子実時間電子顕微鏡 (SMART-EM)イメージング」(注4)という独自開発した分子電子顕微鏡技術を駆使し、小さな分子一つ一つの動きをビデオ撮影して記録する研究を行っている。2012年に、有機分子の結晶化の過程で生じる分子集合体の分子構造および出現頻度を決定することに成功し、動画撮影が、単分子のみならず分子集合体の研究においても前例のない最先端的な計測法となることを報告している(Nat. Mater. 2012, 11, 877)。

具体的な研究内容

今回、中村教授のグループでは、カーボンナノチューブの先端に反応中間体と強い親和性を有する部位を化学合成により導入し、これを「分子の釣り針」として反応混合物から反応中間体を釣り上げ、原子分解能電顕観察により一網打尽に構造解析することに成功した(図1)。さらに、得られた数百個の反応中間体の構造の統計情報を基に、反応機構研究を行うことが可能であることを示した。

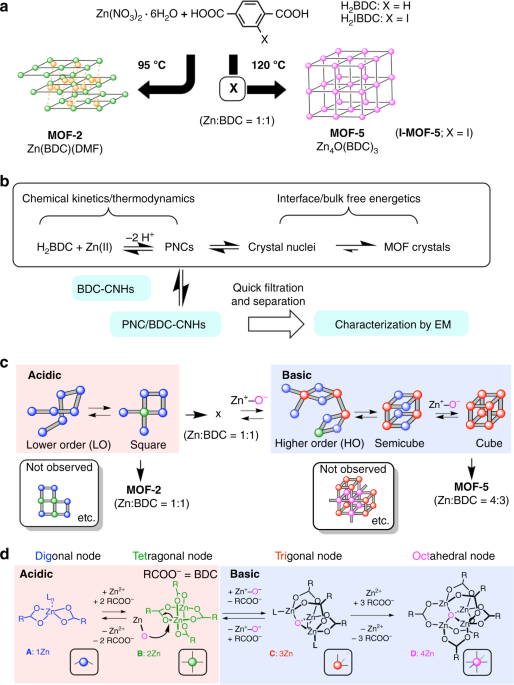

本研究では、Metal-organic framework (MOF)と呼ばれる物質群に着目した。MOFはその内部にナノサイズの規則正しい空孔を有し、ガス貯蔵剤や触媒への応用が盛んに研究されているが、MOFの形成プロセスに関する実験的情報は極めて限られており、特に MOF形成の初期に生じるナノメートルサイズ(ナノメートルは10億分の1メートル)の反応中間体の構造情報はこれまで得られていなかった。そこで今回、共にテレフタル酸(PETボトルの原料)と硝酸亜鉛を原料として合成されるMOF-2およびMOF-5と呼ばれる二種類のMOFについて(図2)、 テレフタル酸を分子の釣り針としてカーボンナノチューブの先端に結合し、これを用いて反応中間体を釣り上げ、構造解析を行った(図3)。

図2. テレフタル酸と硝酸亜鉛六水和物を溶液中で加熱することで生成する二種類のMOF(MOF-2およびMOF-5)。MOF-2は網目状の平面ネットワークが溶媒を介して積層した構造である一方、MOF-5はジャングルジムのような三次元ネットワーク構造を有し、どちらの構造もナノサイズの空孔を有する。下段に示すのがそれぞれの結晶構造。水色、赤色、灰色の球はそれぞれ亜鉛、酸素、炭素原子を表す。

図3. カーボンナノチューブ先端に取り付けた「分子の釣り針」を用いて、MOF形成の反応中間体を釣り上げる反応の模式図。

それぞれのMOFが生成する温度条件における反応混合物に分子釣り針付きカーボンナノチューブを加えて反応を行ったあと、急冷したのち濾過して反応を停止することで、反応進行の各段階で生じる一連の中間体を釣り針上に捕捉した。そして、取り出したカーボンナノチューブを電子顕微鏡に入れ真空中で観察することで、チューブの先端に結合したMOF形成の反応中間体として生成する1―2ナノメートルサイズの集合体(クラスター)を原子分解能で捉えることに成功した。 緩く結合したクラスターは電子顕微鏡動画撮影の実時間スケールで自発的に回転するため試料を傾けることなくさまざまな角度から観察でき、その三次元構造を原子レベルで明らかにすることができた。MOFの形成過程において、その構成要素である亜鉛イオンとテレフタル酸の数およびつながり方が異なる無数の中間体が生成するが、そのような構造未知の分子ひとつを取り出して構造を決められたことは分子構造解析において重大な意義がある。

MOF-2の反応中間体としては、多くの一次元鎖状クラスターに加え、 MOF-2の部分構造である四角形の構造をもったクラスターが観察された(図4)。一方で、MOF-5の反応溶液からは立方体型の三次元構造をもった中間体が釣り上げられた(図5)。重元素であるヨウ素を含むテレフタル酸を用いることで、ヨウ素をマーカーとした三次元構造決定が可能となり、12個の有機分子を含む立方体の中間体を1オングストローム(100億分の1メートル)以下の精度で構造決定することができた(図6)。同じ原料から生成するMOF-2および MOF-5については、その生成過程のどの段階で構造が分岐して異なる結晶へと成長するのか不明であったが、今回の研究からMOF結晶の最終生成物の次元性が、反応初期の最初の繰り返し構造が形成する時点で現れることが明らかとなった。

図4. MOF-2反応溶液から採取したカーボンナノチューブの先端に釣り上げた反応中間体の電子顕微鏡像。(左)多くの一次元鎖状クラスター(矢印)と、二次元正方形状クラスター(囲み点線)。(右)振り子状にふれる正方形状クラスターの電子顕微鏡動画から抜粋した各フレーム。上が実画像、下が対応する分子モデル。図中の数字は動画撮影開始時からの経過時間(単位:秒)。原子の色づけは図2と同じ。

図5. ヨウ素原子でマーキングしたMOF-5の立方体型反応中間体の原子分解能電子顕微鏡動画。図中の数字は動画撮影開始時からの経過時間(単位:秒)。図中のスケールバーは1ナノメートル。

図6. 図5に示した動画から抜粋した電顕画像のフレーム(左)、各画像に対応する分子モデル(右)および電顕シミュレーション画像(中央)。図中の数字は動画撮影開始時からの経過時間(単位:秒)。図中のスケールバーは1ナノメートル。

社会的意義

化学反応における中間体は短寿命かつ種々の中間種の相互変換が存在するため、分析により中間体構造を明らかにし、その反応機構を合理的に議論することが極めて困難であった。本手法は、「分子を見ながら形成過程を研究する」という材料科学研究の新しい研究視点を生みだし、合目的的な合成手段を考える礎になると期待される。将来的には、有機、無機物質、さらにはそのハイブリッド物質としてより一般的な系、たとえば天然鉱物形成や骨形成などのバイオミネラリゼーションの機構解析にも展開でき、応用範囲は多岐にわたる。

我々は以前にカーボンナノチューブに閉じ込めた分子の実時間化学反応追跡を報告しているが(2017年理学系研究科プレスリリース: https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/press/2017/5616/)、今回の分子釣り針手法は原理的に観察対象とする分子や分子集合体のサイズに制限がないという利点がある。本手法が化学反応過程を分子レベルで解明する汎用手法となれば、静的な構造解析手法として注目を集める三次元電子回折法(注5)と相補的な分子電顕技術として、教育から産業に至るまでさまざまな波及効果が期待される。

本研究の主たる成果は、科学技術振興機構(JST)CREST「新機能創出を目指した分子技術の構築」(課題番号:JPMJCR14L4)、科研費新学術領域研究「配位アシンメトリー」(課題番号:JP17H05355)の支援により得られたものである。電子顕微鏡の画像解析の一部は、科学技術振興機構(JST)研究成果展開事業 先端計測技術・機器開発プログラム(課題番号:JPMJSN16B1)の支援によって実施された。本研究では、国際科学イノベーション拠点整備形成事業により導入され、東京大学分子ライフイノベーション機構により運営されている共用機器である原子分解能透過電子顕微鏡(日本電子株式会社製JEM-ARM200F)を利用した。透過電子顕微鏡観察の一部は、文部科学省委託事業ナノテクノロジープラットフォーム(課題番号:12024046)の支援を受けて実施された。

発表雑誌

- 雑誌名

Nature Communications論文タイトル

Atomistic structures and dynamics of prenucleation clusters in MOF-2 and MOF-5 syntheses著者

Junfei Xing, Luca Schweighauser, Satoshi Okada, Koji Harano,* Eiichi Nakamura*DOI番号

10.1038/s41467-019-11564-4

用語解説

注1 原子分解能電子顕微鏡

原子一つ一つを区別して観察可能な性能を有する透過電子顕微鏡。透過電子顕微鏡は光より波長の短い電子線を用いる顕微鏡で、物質を透過してきた電子線により像を結ぶことによって物質の形状を視覚的に知ることができる。近年の収差補正技術の進歩により、有機材料の観察に適した低加速電圧を用いた電子顕微鏡においても原子分解能での撮影が可能になった。東京大学分子ライフイノベーション棟に2015年に新設された最新鋭の透過電子顕微鏡では0.08 ナノメートルの空間分解能、1秒あたり1600枚という超高速連続撮影が実現されている。

注2 カーボンナノチューブ

飯島澄男教授(現名城大学)が1991年に発見した、ダイヤモンド、非晶質、グラファイト、フラーレンに次ぐ5番目の炭素材料。炭素単層からなるグラフェンシートが直径1ナノ(10億分の1)メートルから数ナノメートルに丸まった極細チューブ状構造を有している。カーボンナノチューブはその丸まり方、太さ、端の状態などによって、電気的、機械的、化学的特性などに多様性を示し、次世代産業に不可欠なナノテクノロジー材料として注目されている。今回の研究で利用したのはカーボンナノホーンと呼ばれるカーボンナノチューブの一種で、先端が角状に丸まったチューブが凝集した直径50—150ナノメートルの粒子である。

注3 MOF(Metal-organic framework)

金属イオンと有機分子を混合して作られる、多孔性をもった固体材料の総称。結晶内部のナノサイズの空間を分子認識場として利用して、水素や天然ガスの吸蔵材料、固体触媒、分離膜などへの応用が期待されている。京都大学の北川進教授、東京大学の藤田誠教授、カルフォルニア大学バークレー校のOmar Yaghi教授らの先駆的な研究にはじまり、過去20年にわたり世界中で広く研究されている機能性材料である。

注4 原子分解能単分子実時間電子顕微鏡イメージング(SMART-EM Imaging)

原子分解能電子顕微鏡を用いて、分子一つ一つの構造や形状の時間変化を原子分解能で追跡する分析手法。中村教授らのグループにより独自に開発された手法で、カーボンナノチューブを担体とすることで有機分子を長時間安定に観察することが可能である。これまでに、カーボンナノチューブに内包した炭化水素分子が回転、並進運動する様子や分子同士が反応する様子の動画撮影、また分子がカーボンナノチューブ表面で結晶になる様子をとらえることに成功している(2007、2008、2010、2011、2012、2017年東京大学理学部プレスリリース参照)。

注5 三次元電子回折法

極微小な小分子の結晶を電子顕微鏡内で回転して電子回折データを得、構造解析を行う手法。2000年代後半に最初の報告がなされた後、2018年に試料の連続回転によるデータ取得を鍵とした小分子の迅速構造決定が報告された。詳細は以下の解説記事を参照のこと。 原野,劉,中室,中村 化学,74, 49-53 (2019).

―東京大学大学院理学系研究科・理学部 広報室―