核融合発電に必要な負イオンビームを安定に生成する技術を確立

2020-01-22 量子科学技術研究開発機構

発表のポイント

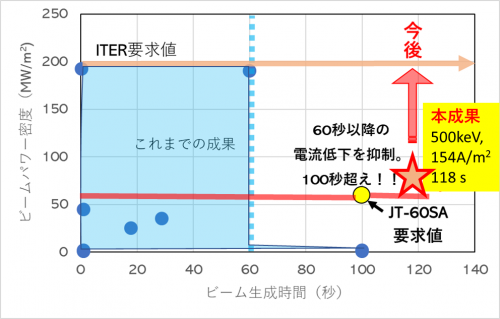

- 世界に先駆け、連続100秒を超えるパワー密度70 MW/m2以上の大強度負イオンビームを安定に生成することに成功。

- 建設中の超伝導トカマク装置JT-60SAに必要な負イオンビームの要求値を満足する成果、且つ核融合発電炉用プラズマ加熱用ビーム入射装置の定常運転に必要な技術の確立。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(理事長 平野俊夫。以下、「量研」という。)那珂核融合研究所は、茨城県那珂市に日欧共同で建設中の超伝導トカマク装置(以下、「JT-60SA」という)のプラズマを数億度に加熱するためのビーム入射装置(Neutral Beam Injector、以下、「NBI」という。)の性能実証に必要な連続100秒、且つパワー密度70 MW/m2以上の負イオンビームを生成することに成功しました。

本成果は、ビーム入射装置に求められる高エネルギー、且つ大電流負イオンビームに特有の課題であった大面積電極の電気絶縁技術や軌道制御技術に加え、負イオンの生成を長時間精度良く制御する技術を統合し、達成したものです。

JT-60SA用NBIは、連続100秒、且つパワー密度65 MW/m2(エネルギー500keV、電流密度130 A/m2)の負イオンビームを必要とします。他方、ビームの元を作るイオン源には負イオンが殆ど存在せず、これを多数作る方法として、アルカリ金属であるセシウムを活用してきました。活用方法としては、(1)負イオンを引き出す電極上にセシウムを付着させ、(2)その電極表面から電子を出しやすい状態にするため、付着したセシウム層を少し蒸発させて、電子を出しやすいナノレベルの厚みとなるよう電極を約200℃に加熱、(3)そこに多数存在する原子と正イオンが近づくことで、電子を受け取って負イオンに変換される、という仕組みです。しかし、連続運転時間を伸ばす試験を行ったところ、60秒を超えたあたりから負イオンビームの電流が徐々に減少する、といった課題に直面しました。

この課題の原因究明に取り組んだところ、イオン源容器内面上のセシウムに問題があることがわかりました。イオン源容器の温度が連続運転時間と比例して上昇し、60℃を超えると付着したセシウムが放出され、たとえ負イオンを作る電極を200℃以上に維持してもセシウムが電極に過剰に付着し、これが原因で負イオン電流を減少させることを突き止めました。電極上のセシウムの量を適切に維持するには、電極温度を200℃以上、且つ容器温度を60℃以下という温度バランスが重要であることがわかり、これが維持できるようイオン源を改造しました。負イオン生成量が安定した結果、ビームが通る電極に特に異常な温度上昇もなく、安定な大強度負イオンビームの生成に成功しました。

本成果は、NBIの定常運転にとって大きな一里塚であるとともに、JT-60SAで必要とされる加熱用ビーム入射装置の性能実証に直接貢献する大きな成果です。また、フランスに建設中の核融合実験炉イーター(以下、「ITER」という。)で要求される1000秒級ビーム開発に適用できるものです。加えて、医療業界へも応用可能な大電流の負イオンビーム出力であり、多分野のビームの高効率化に繋がる成果です。

研究開発の背景と目的

核融合炉実現を目標に掲げ、NBIは、量研那珂核融合研究所において改修中のJT-60SAでの100秒運転や、さらにはフランスにおいて建設中のITERにおける1000秒級連続運転を通じ、原型炉では定常運転を目指す計画です。JT-60以降の大型核融合装置には高エネルギー負イオンビームを用いたNBIが必要不可欠ですが、負イオンを用いたNBIはまだ日本にしか実績がなく、また欧州の負イオンビーム研究はまだ負イオン生成に注力している段階のため、今回の成果である500 keVの大強度負イオンビームを100秒以上連続生成した成果は、本計画に貢献する大きな一歩となります。

NBIは、核融合炉のプラズマの温度を数億度に上げ、核融合反応を維持するために使われます。核融合炉は強力な磁場を使用し、イオンビームはその磁場により曲げられプラズマ中に入らないため、最終的に原子ビームにする必要があります。

これまでNBIでは、一般的に大電流化しやすく、産業応用一般向けに幅広く使われる正イオンが使われてきましたが、正イオンの場合、エネルギーが100keV(キロ電子ボルト)を超えると原子への変換効率がゼロに近づいていきます。一方、負イオンは原子に電子が1個余分に付いた状態であることから、不安定で原子に戻りやすいために大電流化はしにくいものの、NBIではエネルギーが高くても原子への変換効率が高いことが重要でした。そのため、JT-60以降の大型核融合実験装置では負イオンが必要不可欠となっています。

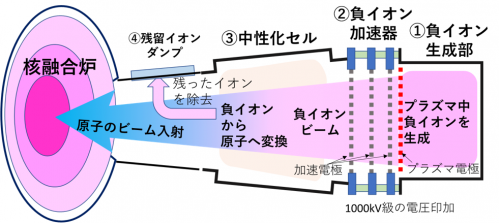

NBIの仕組みは図1に示すとおり、(1)負イオン生成部で数十アンペアの大電流負イオンを生成し、(2)大面積電極を複数段積み上げた多孔多段加速器に1000kV(キロボルト)級の静電界を印加して負イオンを加速させることでビームを発生させ、(3)途中、ガスが充満した容器(中性化セル)に通して負イオンを電気的に中性な原子ビームに変換(中性化)させ、(4)残ったイオンを除去し核融合炉内のプラズマに入射します。

図1:負イオンビームを用いたNBIの模式図

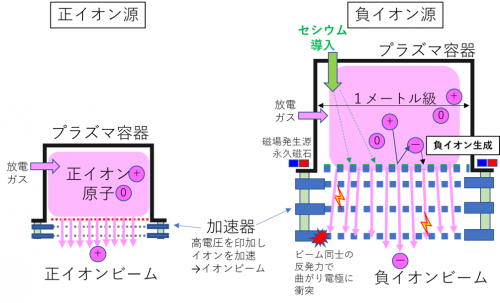

広く産業分野で使用されている正イオンビーム源とNBIに必要な負イオンビーム源の比較を図2に示します。まず、イオン源プラズマ容器内に放電ガスを充填します。NBIの場合は水素(または重水素)を充填した上、この容器内に陽極・陰極を入れて(又は高周波を入射する)放電を起こし、ガスが電離してプラズマが生成されます。プラズマ中では正イオン・原子が大多数であり、負イオンは殆ど生成されません。そこで負イオンを作るため、電子を出しやすい性質を持つアルカリ金属のセシウムを導入します。負イオンを引き出す電極表面にセシウムを付着させ、この電極温度を200℃以上にすると付着していたセシウムの一部が蒸発し、非常に薄いナノレベルのセシウム層が残ります。すると電極表面は電子が出やすい状態(表面の仕事関数が低い状態)となり、そこにプラズマ中の正イオン・原子が近づくと電子を受け取り、負イオンに変換されます。引き出された負イオンは電極の下流に設置された高電圧を印加した加速器で加速され、負イオンビームとなります。

また、NBI用負イオンビームは、一般的に医療、産業及び物理学でも用いられているイオンビーム(電流値がマイクロ~数十ミリアンペア)に比べ、桁違いに高いアンペア級の電流が必要とされています。NBIに必要なアンペア級の負イオンビームを作るためには、負イオンの高密度化だけでなく電流量自体を増やす必要があったため、負イオン生成部はメートル級と大きく、加速器内の電極もメートル級になり、特有の技術開発が必要となりました。

特有の技術開発とは、(1)大面積負イオンの空間的非一様性、(2)従来にはなかった大面積電極に高電圧を印加する際の電気絶縁技術、(3)多数のビーム間に生じる反発力によるビームの曲がりを補正する軌道制御技術、といった技術の確立を指します。これら技術の確立と並行して、長時間に渡って負イオンを安定的に生成することを確認するため、負イオンを作り、10 kV程度の低い電圧でビームとして引き出し100秒連続運転を試みましたが、運転開始60秒前後から負イオンビーム電流の減少が確認されました。この状態で負イオンを数百kVの高い電圧で加速した場合、運転中に負イオン電流が変わると負イオンビームの広がり具合が変化し加速器内で電極にあたるため、異常放電を起こしたり、電極を溶かしたりすることが懸念されました。長時間に渡って安定的に負イオンビームを出すためには、この負イオンの減少の原因を突き止め、解決する必要がありました。

図2 正イオンビームと負イオンビームの比較。

当初、負イオン源には課題が山済みだったが一つ一つ解決。

研究の手法

連続100秒運転の実証にあたり、JT-60SA用のメートル級の大型負イオン源は、JT-60SA稼働後にその設備を使用しないと試験ができません。そのため、本研究では、総電流量は500m Aに制限されるものの、ビームエネルギーと電流密度がJT-60SAの要求と同じで、且つその成果をJT-60SAの大型負イオン源に反映可能な小型の負イオン源プラズマ生成部を用意し、先行して試験を行うこととしました。

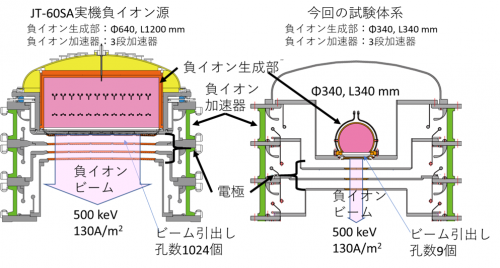

図3にJT-60SA用負イオン源(以下、実機と呼ぶ)と今回の試験体系を示します。負イオン生成部は実機の1/8程度の容量であり、負イオンの加速部は実機と同じ多孔3段加速器です。試験装置の電流容量の関係で加速器の電極に設けるビーム加速用孔の数は1024個から9個と小さくする必要がありましたが、加速器自体は実機と同等のサイズであり、各電極の対向面積もほぼ一緒です。そのため、本試験体で得られる物理現象は、実機を模擬しており、その成果は直接実機に反映することができます。この体系でJT-60SAの要求値である500 keV、且つ電流密度130A/m2の水素負イオンを100秒生成する実証を目指すこととしました。

図3 JT-60SA用負イオン源と本試験体系の比較

図4 負イオン大電流化(左部)、及び連続運転時の課題(右部)

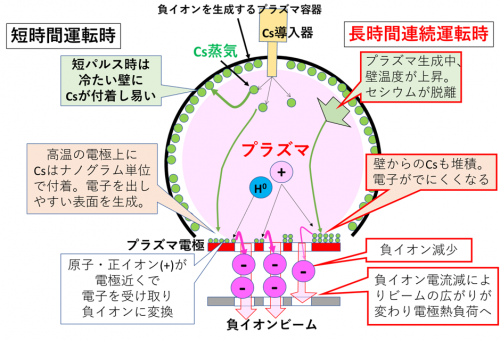

次に今回の課題を示します。図4の左半分は短時間での負イオン大電流化を模式的に示したものです。前述のとおりプラズマ容器内に導入されたセシウム(Cs)の蒸気は、容器の内壁やプラズマ電極表面に付着します。ここで負イオンを引き出すプラズマ電極の温度を約200℃程度まで温めると付着していたセシウムが蒸発してナノレベルのセシウム層ができ、電子を出しやすい表面状態が作られることから、原子と正イオンが電子を受け取って負イオンに変換されます。この実績により、JT-60SAでは500 keV、 22 A(電流密度130 A/m2)、且つ100秒、また、ITERではその約2倍の電圧1000keV、電流40 A (電流密度200 A/m2)で且つ1000秒のビーム生成が目標として設定されました。

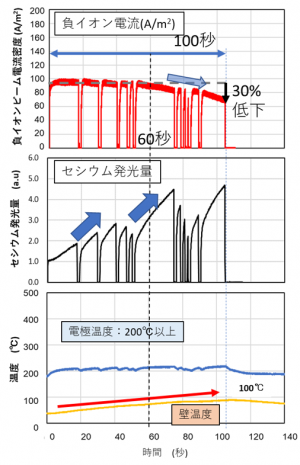

しかし、先に述べたように、まず100秒に渡って連続的に負イオンを作って引き出す実験をした際、図5に示すように60秒付近で負イオン電流が徐々に低下し、100秒後には電流が30%も減少しました。その際、プラズマ容器の温度が約100℃まで上昇し、プラズマ中のセシウムの量が3倍以上に増加していることがわかりました。

この現象が負イオン生成に与える影響を調べるため、別途、金属表面に付着するセシウムの量の変化をナノレベルで計測できる装置を用意し、金属の温度を変えてセシウムの付着量及び蒸発量を調べました。その結果、金属表面温度が60℃以上になると付着していたセシウムの蒸発量が急増することがわかりました。

また、得られた金属の温度が変化する際のセシウムの付着量及び蒸発量の結果を用いて、プラズマ容器内でのセシウムの輸送シミュレーションを行いました。その結果、図4の右半分に示すように、容器温度が60℃以上になると付着していたセシウムが多量に放出され、たとえプラズマ電極を200℃程度の高温に維持した場合でも、セシウムがプラズマ電極上に過剰に付着するという結果となりました。そこで容器温度を60℃以下にした場合を検討した結果、プラズマ電極表面上のセシウムの量に大きな変化がない結果となり、プラズマ電極は200℃以上、且つ容器温度を60℃以下に維持し、大きな温度差をつけて温度バランスを維持することで、プラズマ電極表面上のセシウム層をナノレベルで制御できるという予想を立て、この温度バランスを維持できるようプラズマ容器を見直すことで、容器温度の低温維持を可能としました。

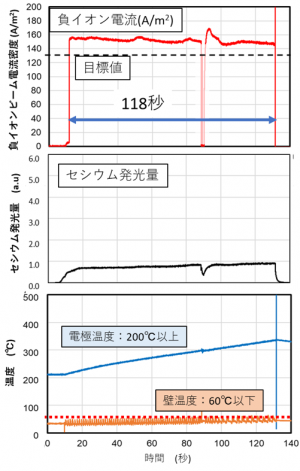

上記の結果に加え、これまでの成果である大面積電極の電気絶縁技術による電極設計技術及び多数のビーム間に生じる反発力によるビームの曲がりを補正する軌道制御技術を統合させて連続運転試験を実施した結果、連続運転時間が順調に伸び、最終的に図6に示すように、500 keV、154 A/m2且つ118秒の連続ビーム加速を達成することができました。なお、容器の温度は50℃以下であり、プラズマ中のセシウム量の変化は20%と大きく抑制することができたとともに、ビームの広がりも設計許容値を満足し、加速器内の電極の温度も低く抑えられ、高電圧維持も安定していました。

以上により、JT-60SAのNBIに必要な大強度負イオンビームを連続100秒以上に渡って安定的に加速できる技術を確立することができました。

得られた成果

- 世界に先駆けて、連続100秒以上に渡って大強度負イオンビーム(パワー密度70 MW/m2以上)の生成を実証しました。

- この実証は、これまで培ってきた大面積電極の電気絶縁技術、負イオンビームの軌道制御技術に加え、今回新たに長時間に渡って負イオンの生成を安定的にするためのイオン源内の温度バランスを維持する知見等を統合し、長時間の負イオンビームの生成に必要な技術を確立したものです。

- 本成果は、定常運転を目指すプラズマ加熱用ビーム入射装置(NBI)における大きな一里塚であり、現在建設中の超伝導トカマク装置JT-60SAの性能実証に大きく貢献する成果です。

このように各課題を解決した結果、連続運転時間が大幅に伸び、図7に示すように改良前の性能を大幅に改善しJT-60SAの要求値を超えるビーム加速を実現しました。

図5 負イオン生成実験:ビーム電流減少 図6 今回の成果:大強度負イオンビームを安定に生成

図7 今回の成果のまとめ

今後の予定

この成果は、現在建設が進んでいるJT-60SA用負イオン源に適用され、JT-60SAで必要とされる加熱用ビーム入射装置の性能実証に直接貢献します。また、量研は、ITERの負イオン加速器の調達も担っていることから、本成果をITER向けの開発にも反映させ、核融合原型炉に向けた技術へ進展させていきます。また、今回の試験では、小型の負イオン源を使いながらも負イオンの総電流が210 mAもあり、100 mA級の負イオンビームを必要としている分野、例えば医療用ビームなど他分野への応用も大いに期待されます。

用語説明

1)JT-60SA (JT-60 Super Advanced)

幅広いアプローチ活動として日欧共同で実施するサテライト・トカマク計画と我が国で検討を進めてきたトカマク国内重点化装置計画の合同計画として、茨城県那珂市の量研那珂核融合研究所に建設中の超伝導トカマク装置です。

URL:https://www.qst.go.jp/site/jt60/5150.html(日本語)

2)ITER (核融合実験炉:イーター)

制御された核融合プラズマの維持と長時間燃焼によって核融合の科学的及び技術的実現性を実証することを目指したトカマク型(超高温プラズマの磁場閉じ込め方式の一つ)の核融合実験炉です。1988年に日本・欧州・ロシア・米国が共同設計を開始し、2005年にフランスのサン・ポール・レ・デュランスに建設することが決定しました。2007年には日本、欧州連合、中国、インド、韓国、ロシア、米国の7極が参加し、国際機関「イーター国際核融合エネルギー機構(イーター機構)」が発足しました。現在、イーターが格納される建屋の建設が進められており、また、各極において、それぞれが調達を担当する様々なイーター構成機器の製作が進められています。2025年頃からのプラズマ実験の開始を目指しています。イーターでは、重水素と三重水素を燃料とする本格的な核融合による燃焼が行われ、核融合出力500MW、エネルギー増倍率10を目標としています。

イーター計画に関するURL http://www.fusion.qst.go.jp/ITER/index.html(日本語)

イーター機構のURL http://www.iter.org/(英語)

3)核融合原型炉

核融合反応は、太陽が光輝きエネルギーを放射している原理であり、現在の核融合研究では、燃料として水素の同位体である重水素と三重水素(トリチウム)を用います。核融合炉では、この重水素と三重水素の原子核を融合させる際に生じるエネルギーを利用して発電を行います。核融合原型炉は、この核融合を用いた発電炉の技術的な実証と経済的な実現性を明らかにするためのものです。