高活性・高再利用性の固定化触媒による省エネ合成が可能に

2020-01-28 理化学研究所,分子科学研究所,中部大学,東京工業大学,九州大学

理化学研究所(理研)環境資源科学研究センターグリーンナノ触媒研究チームの山田陽一チームリーダー、自然科学研究機構分子科学研究所の魚住泰広教授、中部大学の樫村京一郎講師、東京工業大学の和田雄二教授、九州大学の藤川茂紀准教授らの共同研究グループは、従来の均一系・不均一系触媒よりも高活性(少量の触媒量で高収率)で再利用性の高い固定化触媒[1]を開発し、それを用いて「第二世代バイオディーゼル燃料[2]」をカーボンニュートラル[3]・省資源・省エネで合成することに成功しました。本研究成果は、第二世代バイオディーゼル燃料の効率的な製造プロセス、さらには医薬品合成、有機半導体[4]などの有用物質合成の開発に貢献すると期待できます。

地球温暖化対策が喫緊の課題である現在、バイオディーゼル燃料は化石燃料の代替品として期待されています。とくに、第二世代の「炭化水素」は、第一世代の「脂肪酸メチルエステル」に比べてエネルギー効率が高く分解されにくいことから、効率的な製造法に向けて大きな期待が寄せられています。

今回、共同研究グループは、シリコンナノ構造体にロジウムナノ粒子を固定化した触媒(SiNA-Rh)を開発しました。このSiNA-Rhを既存の触媒の30~100分の一である1/2000モル当量(0.05モル%)用いて、原料のバイオマス[5]由来の遊離脂肪酸を水素雰囲気下、マイクロ波照射[6]により温度を200℃に保ちながら還元反応を行ったところ、対応する炭化水素が90%以上の高収率で得られました。照射したマイクロ波は40W程度であり、省エネ化が実現できました。さらに、実験を繰り返した結果、SiNA-Rhは高活性のまま20回の再利用が可能であることが分かりました。

本研究は、米国の科学雑誌『ACS Catalysis』に近日掲載予定です。

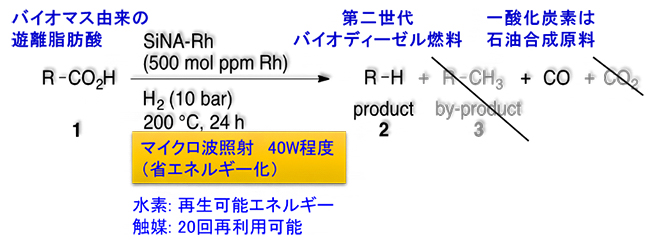

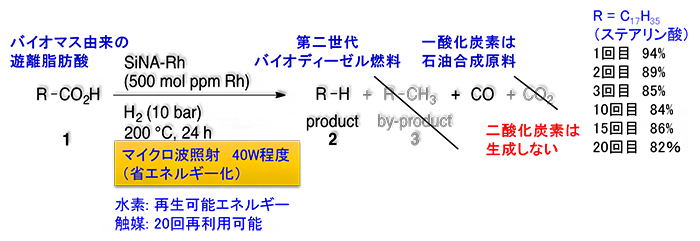

図 新たに開発した触媒(SiNA-Rh)を用いた第二世代バイオディーゼル燃料の合成

背景

地球温暖化対策が喫緊の課題である現在、バイオディーゼル燃料は化石燃料を代替する燃料として利用拡大が期待されています。バイオディーゼル燃料は、第一世代の「脂肪酸メチルエステル」と第二世代の「炭化水素」に分類されます。

第一世代は、油脂や遊離脂肪酸とメタノールから触媒を用いて合成されてきましたが、分解されやすいためエンジンが傷みやすい、エネルギー効率が不十分などの問題がありました。第二世代は、一般的に使用されているディーゼル燃料やジェット燃料と同様の化学構造を持ち、これらの問題が解決されています。しかし、これまでの製造法では数モル%と高濃度の触媒を必要とし、触媒の再利用性が低く、20-40気圧の水素下で反応をする必要があり、また数百W程度の大きなエネルギーが必要であるため、より効率的な製造法が求められてきました。

研究手法と成果

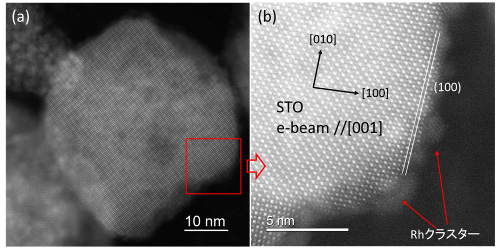

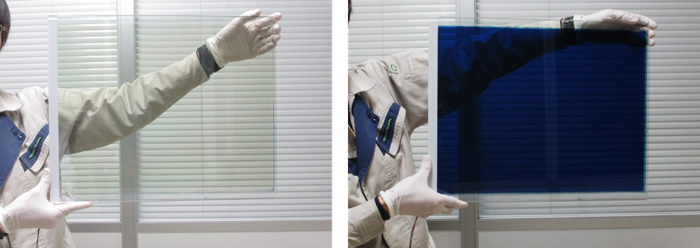

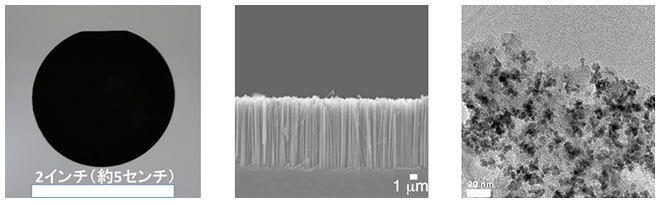

共同研究グループは、第二世代バイオディーゼル燃料の合成に利用するため、シリコン基板を用いて太さがナノサイズの細長いワイヤーからなるシリコンナノ構造体を作製し、それにロジウムナノ粒子を担持することで触媒(SiNA-Rh)を調製しました(図1左)。SiNA-Rhの断面を走査型電子顕微鏡[7]で観察したところ、高さは5~10マイクロメートル(μm、1μmは100万分の1メートル)、シリコンワイヤーの幅およびワイヤー間の幅はそれぞれ数十~数百ナノメートル(nm、1nmは10億分の1メートル)でした(図1中)。透過型電子顕微鏡[8]でさらに拡大すると、平均粒径4nmのロジウムナノ粒子がシリコンナノ構造体に担持されていることが分りました(図1右)。

図1 シリコンナノ構造体担持ロジウムナノ粒子触媒(SiNA-Rh)の写真

左:SiNA-Rhを上から見たところ。直径は2インチ(約5cm)。

中:SiNA-Rh断面を走査型電子顕微鏡で見た写真。SiNA-Rhの高さは5~10μm、シリコンワイヤーの幅およびワイヤー間の幅はそれぞれ数十~数百nm。

右:透過型電子顕微鏡写真を用いて、さらに拡大した写真。ロジウムナノ粒子(黒い粒状のもの、平均粒径4nm)がシリコンナノ構造体に担持されている様子がわかる。スケールバーは20nm。

次に、開発したSiNA-Rhを用いて、第二世代ディーゼル燃料の合成実験を行いました。合成実験では、バイオマス由来の遊離脂肪酸であるステアリン酸を基質(原料)とし、触媒のSiNA-Rhは原料に対して1/2000モル当量(0.05モル%)を用いて、水素雰囲気下で、40W程度のマイクロ波照射により温度を200℃に保ちながら、24時間還元反応を行いました。その結果、対応する炭化水素(ヘプタデカン)を90%以上という高収率で得ることに成功しました(図2)。

さらに、SiNA-Rhを20回再利用しても収率は80%以上を維持し、触媒活性の大きな低下は見られませんでした(図2)。また、共生成物として一酸化炭素が生成されましたが、二酸化炭素は検出されませんでした。一酸化炭素は、フィッシャートロプシュ法[9]による液体炭化水素合成の原料として利用することができます。使用した水素は、再生可能エネルギー[10]からの製造が実現しつつあります。従って、今回開発した第二世代触媒によるバイオディーゼル燃料合成プロセスは、バイオマス由来遊離脂肪酸と再生可能エネルギー由来水素によるカーボンニュートラルかつ省資源、省エネを実現したといえます。

図2 遊離カルボン酸を基質(原料)とした第二世代バイオディーゼル燃料合成反応

今回開発したSiNA-Rh触媒を原料に対して1/2000モル用いて、バイオマス由来の遊離カルボン酸と水素を反応させることで、第二世代バイオディーゼル燃料である炭化水素を合成した。その際、40W程度のマイクロ波を照射することで、反応温度を200℃に保った。

一方、同じ反応を通常の外部加熱により、200℃(オイルバス)および300℃(サンドバス)で24時間行っても反応は進行しないことが分かりました。また、マイクロ波照射条件で既存のロジウム触媒(Rh/C、Rh/Al2O3、Rh/Si、塩化ロジウム)を用いてもほとんど反応しないことが判りました。この理由としてシリコンのナノ構造体に起因したマイクロ波効果[11]の可能性を実験・計算にて検証しましたが、解明にはさらなる研究が必要と考えています。

今後の期待

本研究により、植物の二酸化炭素固定で生成したバイオマスを原料として、再生可能エネルギーから製造されつつある水素を用いて、マイクロ波による省エネ条件下、第二世代バイオディーゼル燃料と石油原料の一酸化炭素を生産することが可能になりました。

例えば、パーム油などの油脂は、収穫後速やかに搾油しないと分解が始まることから、マレーシアやインドネシアには、油脂分解により大量に生じた遊離脂肪酸が未使用のまま残っているといわれています。本手法を用いれば、この遊離脂肪酸が一つの工程でバイオエネルギーに変換できるため、その応用につながると期待できます。

また、世界最先端の技術を持つ日本のマイクロ波産業との連携を進めることで、産業応用を志向したバイオディーゼル燃料合成が可能になると期待できます。さらに、この反応プロセスを改良することで、医薬品合成、有機半導体などの有機機能性物質の合成に向けた、触媒とマイクロ波の連携による新しい化学プロセスを開発できると考えています。

補足説明

1.固定化触媒

触媒反応部位が不溶性の担体に固定化された触媒のこと。ここではロジウムナノ粒子がシリコンナノ構造体に固定されている。

2.第二世代バイオディーゼル燃料

第一世代バイオディーゼル燃料は、脂肪酸メチル(FAME, fatty acid methyl ester)であり、安定性、低温流動性などの面で問題がある。一方、脱酸素された炭化水素である第二世代バイオディーゼル燃料は、安定性が向上している。

3.カーボンニュートラル

地球上の生命循環において、二酸化炭素の吸収と排出の収支がゼロであること。化石燃料と異なり、バイオマス由来の燃料の利用はカーボンニュートラルとされる。

4.有機半導体

通常使われる半導体材料はシリコン(Si)などの無機化合物であり、優れた半導体特性を示す一方で、重くて硬く、製造に高価な真空プロセスが必要である。Siの同族元素である炭素(C)を基本とするのが有機半導体である。

5.バイオマス

再生可能な生物由来の有機性資源のうち化石資源を除いたもの。有機物であるバイオマスは、燃焼させると二酸化炭素を発生させる。しかし、この二酸化炭素に含まれる炭素は、そのバイオマスが生育過程で光合成により大気中から吸収した二酸化炭素に由来する。よって、バイオマス資源の利用は全体としてみれば、大気中の二酸化炭素量を増加させていないといえる。

6.マイクロ波照射

通常の外部加熱は、炎、蒸気、オイルバスなど熱伝導・対流を介して、物質の温度を上昇させる。よって物質の外部から温度が上昇する。一方、マイクロ波照射によるマイクロ波加熱は、いわゆる電子レンジの加熱方法と同様で、2.45GHzのマイクロ波を照射することにより誘電加熱が起こり、物質の分子が振動して物質の外部から内部まで加熱が起こる。

7.走査型電子顕微鏡

絞った電子線ビームを試料に照射することで生じる二次電子線を検出して、表面像を取得する装置。試料表面の微細構造を観察するために用いられる。

8.透過型電子顕微鏡

通常の光学顕微鏡では可視光を試料に当てて観察するのに対し、電子顕微鏡では電子線を当てて観察する。電子線の波長は可視光よりもはるかに短いため、理論上0.1nm程度の分解能が得られ、生体分子やその複合体の構造解析に用いられる。

9.フィッシャートロプシュ法

一酸化酸素と水素から石油(炭化水素)を合成する化学プロセスのこと。

10.再生可能エネルギー

太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスなどから作られるエネルギーのこと。

11.マイクロ波効果

通常の外部加熱では反応が起こらないのに対し、マイクロ波照射により同じ温度で反応を行うと反応が進行するなど、熱では説明できない効果のこと。その効果に対する説明は、学術的な論争になっている。

共同研究グループ

理化学研究所 環境資源科学研究センター グリーンナノ触媒研究チーム

チームリーダー 山田 陽一(やまだ よういち)

研究員 ヒヨル・ベク(Heeyoel Baek)

研究員 佐藤 太久真(さとう たくま)

自然科学研究機構 分子科学研究所

教授 魚住 泰広(うおずみ やすひろ)

中部大学工学部

講師 樫村 京一郎(かしむら けいいちろう)

講師 藤井 隆司(ふじい たかし)

東京工業大学 物質理工学院 応用化学系

教授 和田 雄二(わだ ゆうじ)

助教 椿 俊太郎(つばき しゅんたろう)

九州大学 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所

准教授 藤川 茂紀(ふじかわ しげのり)

原論文情報

Heeyoel Baek, Keiichiro Kashimura, Takashi Fujii, Shuntaro Tsubaki, Yuji Wada, Shigenori Fujikawa, Takuma Sato, Yasuhiro Uozumi, and Yoichi M. A. Yamada, “Production of Bio Hydrofined Diesel, Jet Fuel, and Carbon Monoxide from Fatty Acids Using a Silicon Nanowire Array-Supported Rhodium Nanoparticle Catalyst under Microwave Conditions”, ACS Catalysis, 10.1021/acscatal.9b04784

発表者

理化学研究所

環境資源科学研究センター グリーンナノ触媒研究チーム

チームリーダー 山田 陽一(やまだ よういち)

自然科学研究機構 分子科学研究所

教授 魚住 泰広(うおずみ やすひろ)

中部大学 工学部

講師 樫村 京一郎(かしむら けいいちろう)

東京工業大学 物質理工学院 応用化学系

教授 和田 雄二(わだ ゆうじ)

九州大学 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所

准教授 藤川 茂紀(ふじかわ しげのり)

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

自然科学研究機構 分子科学研究所 研究力強化戦略室 広報担当

中部大学 学園広報部

東京工業大学 広報・社会連携本部 広報・地域連携部門

九州大学広報室