高温で量子スピンアイスとして振る舞う物質を理論設計・解析

2019-02-13 理化学研究所,金沢大学

理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター量子物性理論研究チーム(開拓研究本部古崎物性理論研究室)の小野田繁樹専任研究員、金沢大学ナノマテリアル研究所の石井史之准教授(理工研究域数物科学系 准教授(研究当時))の共同研究チームは、スピネル型構造[1]を持つイリジウム酸化物の薄膜を基板で制御することにより、スピンのN極とS極が分化した単極子(モノポール)[2]が粒子のように振る舞う「U(1)量子スピン液体[3]」という状態が、従来よりも高温で出現しうることを理論的に発見しました。

本研究成果は、電流を流すことなく、単極子流によって磁化を効率良く制御する次世代の低消費電力デバイスの開発につながると期待できます。

スピネル型構造のイリジウム酸化物LiIr2O4(Li:リチウム、Ir:イリジウム、O:酸素)からLiイオンが脱離した「Ir2O4」という物質は、基板となる結晶上にエピタキシャル薄膜[4]として作製できます。

今回、共同研究チームは、Ir2O4の電子状態を第一原理計算[5]によって多角的に理論解析しました。その結果、既報のバンドギャップ[6]などの実験結果をよく再現すること、「量子スピンアイス[7]」として振る舞うことが示されました。さらに、Ir2O4薄膜の面内格子定数[8]を変化させていくと、U(1)量子スピン液体という状態が出現しうることを見いだしました。この状態は、従来の磁性希土類元素[9]を含むパイロクロア型構造[10]の酸化物では、0.1K(約-273.05℃)よりもさらに極低温に冷却することによって現れると期待されていましたが、本研究により、理論的には、Ir2O4ではこの温度スケールをより高温の10K(約-263.15℃)程度まで上げられることが分かりました。

本研究は、米国の科学雑誌『Physical Review Letters』の掲載に先立ち、オンライン版(2月12日付け:日本時間2月13日)に掲載されます。

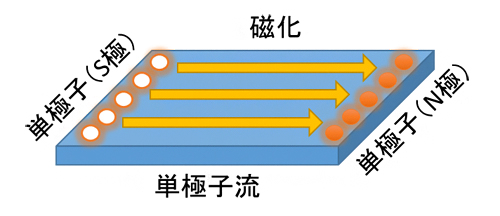

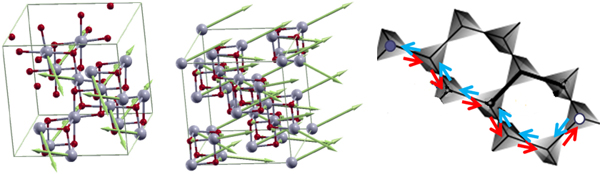

図 単極子が量子スピンアイス物質の左端から右端へ流れることで、磁化が変化する

※研究支援

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費補助金基盤研究C「パイロクロア・カゴメ格子量子スピン液体とそのトポロジカルな性質の理論的研究(研究代表者:小野田繁樹)」、同基盤研究B「パイロクロア型イリジウム酸化物における特異な磁気秩序および輸送特性の研究(研究代表者:松平和之)」、同新学術領域公募研究「第一原理手法によるナノスピン変換物質デザイン(研究代表者:石井史之)」などの支援を受けて行われました。

背景

電流を流さない多くの磁性体では、結晶中のイオンの周りに局在した電子が自転(スピン)することによって、極めて小さな磁石を形成しています。スピンは通常、磁性体を低温にすることで互いに同じ向きにそろった「強磁性」、または交互に反対方向を向いて打ち消し合う「反強磁性」など、一定方向にそろって磁気秩序を示すようになります。ところが、スピン間の相互作用が互いに競合する場合、絶対零度(0K、約-273.15℃)まで冷却しても磁気秩序が生じないことがあります。

特に、「量子スピンアイス」として知られる磁性希土類元素を含むパイロクロア型構造の酸化物では、スピンのN極とS極が分化した単極子(モノポール)が仮想電磁場を感じながら、あたかも独立な粒子のように振る舞う「U(1)量子スピン液体」という状態が実現すると考えられています注1)。

この状態では、単極子を励起することによって、単極子流を流すことが可能です。単極子流は磁化の変化を伴うため、電流やスピン流を流さなくても、磁性体の磁化を容易にかつ効率良く変化させられると考えられています。しかし、磁性希土類パイロクロア型酸化物でこの現象が現れると期待されているのは、0.1K(約-273.05℃)よりもさらに極低温です注2)。そこで、0.1Kよりもできるだけ高温でこの現象が生じる物質の開発が求められていました。

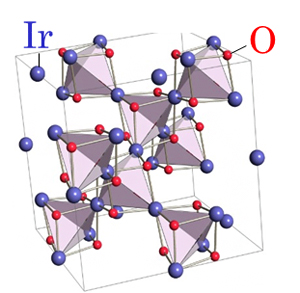

今回、共同研究チームは、U(1)量子スピン液体を実現する量子スピンアイスの新しい候補物質として、スピネル型構造を持つイリジウム酸化物LiIr2O4(Li:リチウム、Ir:イリジウム、O:酸素)からLiイオンが脱離した「Ir2O4」に着目しました(図1)。Ir2O4は、数十ミリ電子ボルト(meV)程度のエネルギーギャップ(電子が存在できないエネルギー帯の幅)を持つモット絶縁体[11]ですが、これまでIr2O4の磁気的性質については研究されていませんでした。

注1) 2015年8月21日プレスリリース「凍ったスピンをさらに冷やして量子効果で液体に融かす」

注2) 2012年8月8日プレスリリース「電子スピンから分化したN極とS極のヒッグス転移を磁性体で観測」

研究手法と成果

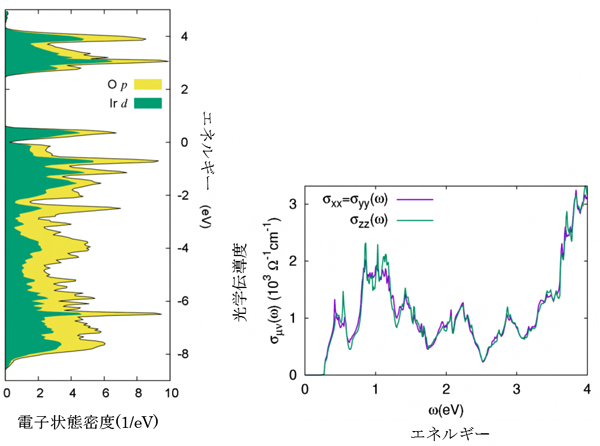

共同研究チームは、Ir2O4に対して、密度汎関数法[12]に局所的なクーロン斥力Uの効果を取り込んだ第一原理計算を行いました。まず、Ir2O4がバルク結晶とした場合の構造において、電子構造、光学伝導度[13]などを計算した結果、これまで実験で観測されていたバンドギャップと、光学伝導度の周波数依存性をよく再現することが分かりました(図2)。

また、低温で実現する可能性がある複数の異なった磁気秩序を示す状態を解析しました。その結果、低エネルギーにおけるIr2O4のスピン自由度が量子スピンアイスの一般的な有効スピン模型で記述されることを示し、その模型の定数を定量的に見積もることに成功しました。特に、「スピンアイス則[7]」の相互作用が、磁性希土類パイロクロア型酸化物と比べて2桁も大きい30meV程度に達することを発見しました。

量子スピンアイス模型は、スピンアイス則相互作用の他に三つの相互作用があります。これら四つの相互作用の強さによって、単極子が粒子のように振る舞うU(1)量子スピン液体が実現する注1)のか、あるいは単極子がボーズ-アインシュタイン凝縮[14]を起こした相(強磁性相または反強磁性相)が実現する注2)のかが決まります。前述のバルク結晶に対する計算では、単極子がボーズ-アインシュタイン凝縮を起こした反強磁性相が実現することが分かりました(図3左)。

次に、Ir2O4は実際には結晶基板上に新たに結晶を成長させたエピタキシャル薄膜として作製されることから、MgO(100)(Mg:マグネシウム)基板上のIr2O4についても、同様の第一原理計算を行いました。その結果、バルク結晶の場合に安定だった反強磁性相よりも強磁性相(図3中)の方が安定になることが分かりました。

MgO基板上のIr2O4は正方晶系の歪みを持ち、その面内格子定数は3.3%も圧縮されています。MgOのMgを部分的に亜鉛(Zn)に置換することで、基板の格子定数を伸ばすことができ、Ir2O4の面内格子定数の圧縮度を緩めることができます。そうすることで、単極子のボーズ-アインシュタイン凝縮を防ぎ、図3右に示すようなスピンの反転により単極子が自由に伝わるU(1)量子スピン液体が実現すると考えられます。しかも、このU(1)量子スピン液体としての振る舞いが現れる温度は最高で、従来の希土類パイロクロア型酸化物よりも高い10K(約-263.15℃)程度にも達することが分かりました。

今後の期待

スピネル化合物Ir2O4薄膜の実験的研究は、当初スピン-軌道相互作用[15]の強いIr化合物の系統的な研究の一環として始まりました。しかし、その当時には実験的研究を継続する動機に欠けていたため、後続研究がありませんでした。今回の発見により、より系統的なIr2O4薄膜の作製と物性測定が重要となると考えられます。特に、磁性希土類パイロクロア型酸化物において観測されている単極子がボーズ-アインシュタイン凝縮を起こした強磁性相や、まだ実験で観測されていないU(1)量子スピン液体相が、Ir2O4薄膜において実現されることが期待できます。

さらに、この高温量子スピンアイス薄膜を用いることで、電流を流すことなく、単極子流によって磁化を制御する次世代デバイスへの応用に道を拓くことも期待できます。

原論文情報

Shigeki Onoda, Fumiyuki Ishii, “First-principles design of the spinel iridate Ir2O4 for high-temperature quantum spin ice”, Physical Review Letters, 10.1103/PhysRevLett.122.067201

発表者

理化学研究所

創発物性科学研究センター 量子物性理論研究チーム

専任研究員 小野田 繁樹(おのだ しげき)

(開拓研究本部 古崎物性理論研究室 専任研究員)

金沢大学 ナノマテリアル研究所(理工研究域数物科学系 准教授(研究当時))

准教授 石井 史之 (いしい ふみゆき)

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

補足説明

-

- スピネル型構造

- 立方晶系に属する結晶構造の一つで、一般式AB2X4となる金属元素の酸化物、硫化物に見られる。

-

- 単極子(モノポール)

- 磁性体における単極子とは、磁化のN極やS極の性質を持つ粒子のことをいう。

-

- U(1)量子スピン液体

- 磁性体において、スピン間の相互作用が互いに競合するために、スピン秩序の形成が妨げられ、絶対零度(約-273.15℃)においても秩序を持って整列しない状態のことを「量子スピン液体」と呼ぶ。このとき、スピンはスピノンと呼ばれる分数スピン量子数を運ぶ粒子に分化して、スピノンが零点運動をする。特に、量子スピンアイスにおいては、単極子がスピノンの役割を果たしており、単極子がU(1)ゲージ場(仮想電磁場)と結合する。このことから、量子スピンアイスにおける量子スピン液体は、「U(1)量子スピン液体」と呼ばれる。

-

- エピタキシャル薄膜

- 基板となる結晶の上に、結晶面をそろえて原子が配置されるように新しい結晶を成長させることによって作製した薄膜。

-

- 第一原理計算

- 物質を構成する原子や分子の電子の振る舞い(電子状態)を経験的な情報を使わずに求める計算。ミクロな世界を支配する量子力学の基礎方程式であるシュレディンガー方程式を解くことにより、電子の振る舞いが明らかになる。

-

- バンドギャップ

- 原子が多数集まった物質では、電子の存在できるエネルギー準位は離散的なエネルギー帯(エネルギーバンド)となる。このエネルギー帯の間の電子が存在できない領域をバンドギャップと呼ぶ。

-

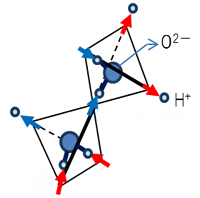

- 量子スピンアイス、スピンアイス則

- 六方晶の氷では、頂点を共有する正四面体を構成要素とするパイロクロア格子構造をとり、酸素イオン(O2-)は各正四面体の中心に位置する。一方、水素イオン(H+)は、隣り合う二つのO2-のいずれかと水素結合を形成するため、パイロクロア格子点(正四面体の頂点)の位置から少し変位する。その変位は、二つがO2-を中心とした正四面体の内向き、残り二つが外向きの2-in,2-outの構造をとる。これを「アイス則」と呼ぶ。H+の配位の仕方は、内向きか外向きにしか向けない電子スピンに読み換えることができる。これが実現されている磁性体Dy2Ti2O7やHo2Ti2O7などを「スピンアイス」、またスピンアイスの場合のアイス則を「スピンアイス則」と呼ぶ。

これらのパイロクロアのスピンアイスにおいては、磁気的希土類イオンに局在した不対f電子が磁気モーメント(スピン)を担う。このスピンは、量子性が極めて弱いため、磁気双極子相互作用によって主に支配され、単極子は零点運動をすることが難しい。一方、Pr,Yb,Tbなどの磁気的希土類元素を含む同族物質(Yb2Ti2O7,Pr2Zr2O7,Tb2Ti2O7など)では、これらのイオンの磁気モーメント(スピン)の量子性が、磁気双極子相互作用と同等かより強くなる。この場合、単極子は運動エネルギーを稼ごうと、スピンの反転を伴いながら結晶中を運動するようになる。これらの系を「量子スピンアイス」と呼ぶ。量子スピンアイスを記述するための有効スピン模型は、2010年に小野田らによって理論的に導出されており、物質によって異なる四つの相互作用定数を持つ。これらの組み合わせによって、量子スピンアイスは、冷却とともにU(1)量子スピン液体になったり、磁気秩序を示したりする。

-

- 面内格子定数

- 結晶では単位格子が周期的に並んでいる。単位格子の大きさを決める長さ(格子定数)のうち、基板に平行な成分を面内格子定数という。薄膜の面内格子定数は、基板によって決まる。

-

- 磁性希土類元素

- 希土類元素は、周期表の第3族のうち第7周期のアクチノイドを除く元素。第3族第4周期のスカンジウム(21Sc)、第5周期のイットリウム(39Y)、第6周期のランタノイド系列の合計17元素の総称である。そのうち磁性を持つ元素には、プラセオジム(Pr)、ネオジウム(Nd)、サマリウム(Sm)、ガドリニウム(Gd)、テルビウム(Tb)、ディスプロシウム(Dy)、ホロミウム(Ho)、エルビウム(Er)、イッテルビウム(Yb)がある。

-

- パイロクロア型構造

- パイクロアとは黄緑石のこと。ニオブの原料となる天然鉱石で理想的な組成式はCa2Nb2O7。実際には、Caの一部がNaで、Nbの一部がTaで、Oの一部がFでそれぞれ置換されたり、Hがつけ加わったりすることもある。この結晶構造をパイロクロア型構造と呼ぶ。基本的な構造を変えないままで、多くの元素での置き換えが自由に行えるため物質設計が容易である。

-

- モット絶縁体

- 各イオンに局在した電子が、ニつの異なるスピン状態のうち一つしか占有していない場合、その電子は不対電子と呼ばれる。開殻電子を有するイオンあたりに整数個の不対電子を持つ場合、電子間クーロン斥力が大きいと電子が動けなくなり、絶縁体となる。このような絶縁体をモット絶縁体と呼ぶ。

-

- 密度汎関数法

- 量子力学の原理に基づいて、基底状態の分子や固体の電子状態を決定するための計算法の一つ。密度汎関数法では、電子密度から多体電子系の物理量が決定される。現在、計算化学や計算物理の分野で最も用いられている電子状態計算法である。

-

- 光学伝導度

- 各振動数の電場に対して物質が示す応答関数(電場と電流の比例係数)。

-

- ボーズ-アインシュタイン凝縮

- 量子力学に従う粒子の存在確率は、時空間において波のように大きく揺らぐ。なかでも、同一粒子に排他原理が働くフェルミ粒子と、これが働かないボーズ粒子は、量子力学的粒子の典型である。特に、ボーズ粒子の場合は、巨視的に多数の粒子がある安定な状態を占有することができる。これをボーズ-アインシュタイン凝縮と呼ぶ。

-

- スピン-軌道相互作用

- 電子の自転運動によって生じる「スピン角運動量」と電子が原子核の周りを周回運動すること(軌道運動)によって生じる「軌道角運動量」との間に働く相対論的相互作用。

図1 スピネル化合物Ir2O4のバルク結晶構造

イリジウム(Ir)原子は、正四面体の頂点を共有して周期的に整列したパイロクロア格子点(青丸)に位置する。各Ir原子を囲む八面体の頂点にO原子が位置する。

図2 Ir2O4バルク結晶の電子状態密度(左)と光学伝導度(右)

左: Ir5d電子(緑色部分)が、ゼロエネルギーの周りで57meVのエネルギーギャップを持ったモット絶縁体が実現している(黄色部分)。理想的なバルク結晶では、反強磁性秩序が実現する。

右: 光学伝導度は、薄膜の面内成分σxx=σyy、面直成分σzzともに、励起エネルギーギャップ250meV程度である。また、光学伝導度の大きさ、エネルギー依存性(周波数依存性)は実験結果と符合しており、電子状態が現実の物質をよく再現していることを示す。

図3 Ir2O4のバルク結晶とMgO基板上薄膜での磁気構造とU(1)量子スピン液体相での単極子

左: Ir2O4のバルク結晶の磁気構造。ボーズ-アインシュタイン凝縮を起こした反強磁性相が安定になる。赤と灰色の球はそれぞれO原子とIr原子、緑の矢印はスピンの向きを示す。

中: MgO基板上のIr2O4薄膜では、ボーズ-アインシュタイン凝縮を起こした強磁性相の方が安定になる。左と中の二つの相の中間に、U(1)量子スピン液体相が存在すると考えられる。

右: U(1)量子スピン液体相での単極子のイメージ。スピンアイス則状態のスピンが、逐次的に赤矢印から青矢印へ反転することによって、それぞれのスピンが反転したディラック・ストリングと、その終端にN極(青丸)とS極(白丸)の単極子が発生する。さらに次のスピンが反転することで、単極子は自由に伝播していく。