2019-07-05 理化学研究所

理化学研究所(理研)仁科加速器科学研究センター高速RIデータチームのワン・へ特別研究員(研究当時)、大津秀暁チームリーダー、核変換データ研究開発室の櫻井博儀室長らの共同研究グループ※は、理研の重イオン加速器施設「RIビームファクトリー(RIBF)[1]」を用いて、長寿命放射性核種[2]パラジウム-107(107Pd、原子番号46)を不安定核ビームとして取り出し、核子あたり50MeV(50MeV/u)のエネルギーで重陽子との原子核反応を観測した結果、重陽子による元素変換確率が増大していることが分かり、それは「不完全融合反応[3]」過程を正しく取り扱うことで説明できることを示しました。

本研究成果は、陽子と中性子がゆるく結合した重陽子をビームとして用いることで、その一部を対象核に融合させる反応の確率(反応断面積)が増大する可能性を示しており、超重元素[4]合成反応や核廃棄物に対する核変換反応への応用が期待できます。

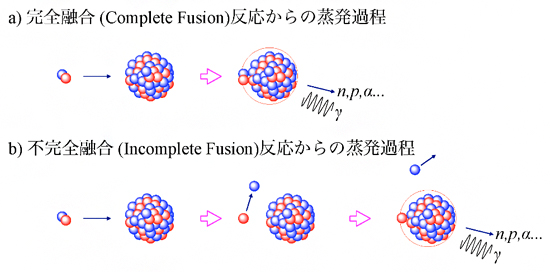

これまで共同研究グループは、107Pdについて「逆運動学法[5]」を用いて、陽子および重陽子との核反応断面積の測定を行ってきました。今回は、107Pdのエネルギーを50MeV/uまで下げた実験データを取得しました。その結果、50MeV/uでは、重陽子がそのまま107Pdに融合される「完全融合反応[3]」過程と、重陽子が反応前に陽子と中性子に分解し、陽子だけが107Pdに融合される「不完全融合反応」過程が競合していることが分かりました。このとき、融合により生じた原子核は、内部エネルギーを主に中性子放出によって解放するため、最終的に銀同位体(原子番号47)となります。

本研究は、英国のオンライン科学雑誌『Communications Physics』(7月5日付け:日本時間7月5日)に掲載されます。

図 重い原子核と重陽子の完全融合反応過程と不完全融合反応の比較

※共同研究グループ

理化学研究所 仁科加速器科学研究センター

核変換データ研究開発室 高速RIデータチーム

特別研究員(研究当時) ワン・ヘ(Wang He)

チームリーダー 大津 秀暁(おおつ ひであき)

核変換データ研究開発室

室長 櫻井 博儀(さくらい ひろよし)

ほか、九州大学、東京大学、日本原子力開発研究機構、東京工業大学、新潟大学、宮崎大学の49名からなる共同研究グループ

※研究支援

本研究は、内閣府 総合科学技術・イノベーション会議が主導する革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)の藤田 玲子プログラム・マネージャーの研究開発プログラムの一環として行われました。

背景

中性子過剰、陽子過剰あるいは、より大きな質量の原子核を生成するための効率的な原子核反応を、反応機構や入射エネルギーの観点から考察することは、核反応研究やそれを用いた元素変換過程を構築する上で重要です。

重陽子は、陽子と中性子がゆるく結合されています(弱束縛の系)。そのため、重陽子を原子核に衝突させる重陽子入射反応では、対象の原子核に重陽子がそのまま反応する「完全融合反応」過程に加えて、反応前に重陽子が陽子と中性子に分解し、どちらかの核子が対象の原子核と反応する「不完全融合反応」過程が考えられます。これらの反応過程がどのように起こるかは、重陽子のエネルギーによって変化すると予想されていました。

共同研究グループは、これまでに長寿命放射性核種のパラジウム-107(107Pd、原子番号46、質量数107、半減期650万年)について「逆運動学法」により、陽子および重陽子を照射した際の核反応の確率(反応断面積)の測定を行ってきました注1)。今回は、107Pdのエネルギーをこれまでよりも下げて実験を行うことにしました。

注1)2017年2月13日プレスリリース「パラジウム-107の核変換」

研究手法と成果

共同研究グループは、理研の重イオン加速器施設「RIビームファクトリー(RIBF)」を用いて、107Pdを不安定核ビームとして取り出し、陽子または重陽子の標的に照射する「逆運動学法」により、原子核反応を行いました。

まず、RIBFの超伝導リングサイクロトロン(SRC)[6]において、光速の約70%(エネルギーで核子当たり345MeV。1MeVは100万電子ボルト)まで加速したウラン-238(238U、原子番号92、質量数238)ビームをベリリウム(Be)標的に照射しました。その後、照射による核分裂反応で生成した107Pdを超伝導RIビーム生成分離装置(BigRIPS)[7]により、核子あたり50MeV(50MeV/u)のエネルギーの2次ビームとして取り出しました。この高速の不安定核ビームを陽子と重陽子の標的(二次標的)と衝突させ、反応生成物をゼロ度スペクトロメータ(ZeroDegree)[8]で捕らえました。

共同研究グループはこれまでに、107Pdのエネルギーが200MeV/uと100MeV/uで測定を行いました。50MeV/uでは、物質によるエネルギー損失がより大きくなるため、このエネルギーに最適化したデバイスを使う必要があります。例えば、重陽子と陽子標的を液体にすると、その個数の一様性を保てません。そのため、一様性をある程度保ち、かつ十分な標的個数を満たすように、107Pdビームが通過する真空ビームラインに、4気圧の高圧ガスセルとして重陽子と陽子標的を配置しました。

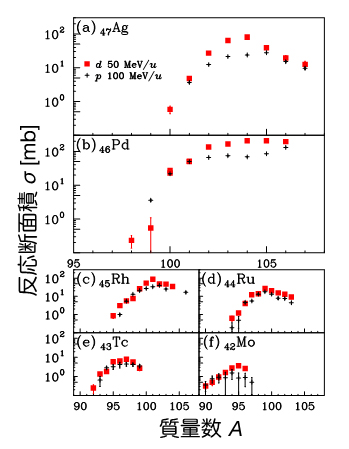

実験の結果、重陽子との核反応において、図1に示すような残留同位体ごとの反応確率(反応断面積)が得られました。結果のうち、反応で陽子が増えるという非常に特殊な条件となる銀(Ag)への反応断面積が増大していること、特に102Ag、103Ag、104Ag、105Agで増大が見られることが、過去に取得した陽子100MeV(107Pdの100MeVのエネルギーと物理学的に同義)での結果との比較により明らかになりました(図1a)。

一方で、陽子を一つ以上ノックアウトする必要のある、Rh,Ru,Tc,Mo同位体への反応断面積は、全エネルギーが同じのd50MeV/uとp100MeVではほとんど同じであることも分かりました。これは以前比較したd100MeV/uとp200MeVでの比較と同様の結果でした。

重陽子入射反応を記述するDEURACS計算[9]では、重陽子の分解過程をはっきりと取り扱うことにより、重陽子が重陽子のまま融合する完全融合反応と、まず陽子と中性子に分解し、そのどちらかが融合する不完全融合反応に分けて考察することが可能です。融合が起こった系は、非常に高い内部エネルギーを持っています。その内部エネルギーは、主に中性子を放出することで解放されるため(蒸発過程)、質量数が異なる同位体ごとの反応断面積として観測されます。

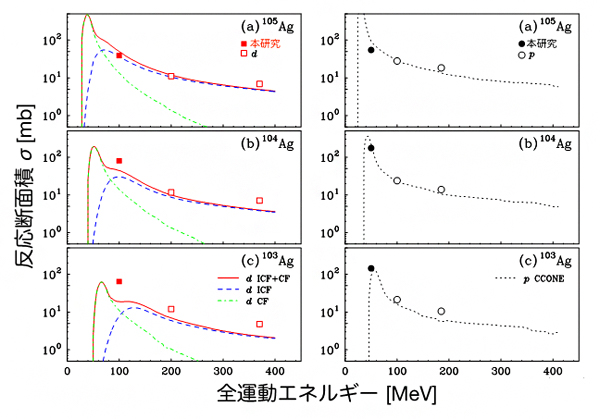

そこで、今回の重陽子入射の測定結果を以前に取得した100MeV/uと200MeV/uのデータおよびDEURACS計算と比較しました(図2左)。すると、107Pdの入射エネルギー50MeV/uは、完全融合反応と不完全融合反応の過程がちょうど入れ替わるエネルギー領域であり、どちらかの過程が支配的になるのではなく、競合していることが明らかになりました。その結果、両者の寄与が効くことにより、重陽子が分解されてできた陽子だけが融合されることで、銀同位体(103Ag、104Ag、105Ag)への遷移が増大していることが分かりました(図2左)。これは、不完全融合反応過程を正しく取り扱うことが重要であることを意味しています。

なお、今回の陽子入射測定結果を、以前に取得した100MeV/uと200MeV/uのデータおよびCCONE計算[10]と比較したところ、50~100MeV/uで測定値を再現していることが分かりました(図2右)。これは、左図の全エネルギー100MeVでの振る舞いが、他の要因で説明できるわけではなく、CFとICFを正しく取り扱うことで説明ができるようになる、ということの傍証となります。

今後の期待

今回は、入射粒子に弱束縛系である重陽子を用いた場合、不完全融合反応を正しく取り扱うことで、107PdからAg同位体への反応断面積の増大につながることを実験的に示しました。

これは弱束縛系の原子核を選び、最適な入射エネルギーで対象となる原子核に照射することにより、その原子核を思惑の方向(陽子過剰、中性子過剰、もしくはより重い方向)へ効率的に変換させる可能性を示しています。例えば、より重い弱束縛核であるベリリウム-9(9Be)を使って、9Beの構成子であるヘリウム-4(4He)を原子核に融合させると、効率的に陽子数を2個増やすことができるのではないかと考えています。したがって、本研究成果は今後、超重元素生成反応や核廃棄物に対する核変換反応としての利用につながると期待できます。

原論文情報

He Wang, Hideaki Otsu, Hiroyoshi Sakurai, et al., “Enhancement of element production by incomplete fusion reaction with weakly bound nucleus deuteron”, Communications Physics, 10.1038/s42005-019-0165-1

発表者

理化学研究所

仁科加速器科学研究センター 核変換データ研究開発室 高速RIデータチーム

特別研究員(研究当時) ワン・ヘ(Wang He)

チームリーダー 大津 秀暁(おおつ ひであき)

仁科加速器科学研究センター 核変換データ研究開発室

室長 櫻井 博儀

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

補足説明

-

- RIビームファクトリー(RIBF)

- RI (Radio Isotope)とは放射性同位元素のことで、放射線を出して他の種類の原子核に変化する。RIBFは、理研が所有するRIビーム発生施設と独創的な基幹実験設備群で構成される重イオン加速器施設。RIビーム発生施設は、2基の線形加速器、5基のサイクロトロンと超伝導RIビーム分離生成装置(BigRIPS)で構成される。RIBFではこれまで生成不可能だったRIも生成でき、これまで世界最多となる約4,000個のRIを生成できる。

-

- 長寿命放射性核種

- アルファ線(α線)やベータ線(β線)などの放射線を放出して崩壊する原子核を放射性核種という。天然に存在する放射性核種として、カリウム-40(40K、原子番号19、質量数40、半減期12億年)やウラン-238(238U、原子番号92、質量数238、半減期45億年)などが知られている。天然放射性核種は、半減期が地球年齢(約46億年)程度あるので崩壊せずに残っている。天然に存在する放射性核種に比べて半減期が短く、放射能が高い核種を長寿命核分裂生成物と呼ぶ。

-

- 完全融合反応、不完全融合反応

- 重陽子など弱束縛な系をプローブとして使う場合、対象となる原子核に「重陽子として」融合する反応を完全融合反応という。それに対して、重陽子が反応前に分解して、その一部が融合する反応を不完全融合反応という。今回の50MeV/u入射反応の場合は、融合した後、系のエネルギーを放出するために中性子放出を伴う。

-

- 超重元素

- 原子番号104のラザホージウム(Rh)以降の元素を指す。現在までに、原子番号118のオガネソン(Os)までの超重元素が合成されている。

-

- 逆運動学法

- 従来は、測定の対象となるものを標的にし、ビーム照射により原子核反応を調べていた。不安定核を調べる場合には、その対象となる原子核をビームとして供給し、プローブとなる陽子や重陽子を標的にして、運動を逆転させて原子核反応という物理現象を同定することも可能である。これを逆運動学法という。運動学を逆転させると、対象となる原子核が反応後にどの同位体に変化したかを直接測定することもできるようになる。

-

- 超伝導リングサイクロトロン(SRC)

- サイクロトロン(加速器)の心臓部に当たる電磁石に超伝導を導入し、高い磁場を発生できる世界初のリングサイクロトロン。全体を純鉄のシールドで覆い、磁場の漏洩(ろうえい)を防ぐ自己漏洩磁気遮断の機能を持つ。総重量は8,300トン。SRCを使うと非常に重い元素であるウランを光速の70%まで加速できる。また、超伝導方式により、従来の方法に比べて1/100の電力で動かせるため、大幅な省エネも実現している。

-

- 超伝導RIビーム生成分離装置(BigRIPS)

- ウランなどの1次ビームを生成標的に照射することによって生じる大量の不安定核を集め、必要とするRIを分離し、実験グループにRIビームを供給する装置。RIの収集能力を高めるために、超伝導四重極電磁石が採用されており、ドイツの重イオン研究所(GSI)など他の施設に比べて約10倍の収集効率を持つ。

-

- ゼロ度スペクトロメータ(ZeroDegree)

- BigRIPSの下流にある多機能ビームライン型分析装置で、質量数200程度までの反応生成物の粒子の識別、運動量の精密測定などを行うことができる。多くの反応実験では、ビームとして入射する不安定核に比べて軽い標的を利用するため、反応生成物はゼロ度方向に出射しやすい。このような特徴をとらえて、分析装置の名称に「ゼロ度」というキーワードがついている。

-

- DEURACS計算

- 重陽子入射反応を記述する計算コードで、日本原子力開発研究機構の中山梓介氏によって開発された。重陽子が原子核と反応する前に分解する過程を、はっきりと取り扱うことができるようになっている。全平衡状態および複合核形成後の蒸発過程はCCONE計算と共通化されている。

-

- CCONE計算

- 核反応データを評価するためにJAEAで開発された計算コード。主に中性子と陽子入射反応で、直接過程、全平衡状態および複合核形成とそれに伴う蒸発過程を取り扱うことができる。もともとは20MeVまでの中性子入射反応に特化していたが、200MeVを越える高エネルギーへの拡張や、陽子もしくは光子などを取り扱えるように拡張されている。

図1 107Pdの50MeV/uと100MeV/uでの重陽子との反応断面積の結果

共同研究グループが以前、100MeV/uのエネルギーで取得したデータを黒十字、今回、50MeV/uのエネルギーで取得したデータを赤四角で示す。(a)のグラフのように、Ag同位体、特に102-105Agへの反応断面積が増大したことが分かる。(b)のグラフのように、Pd同位体への遷移も102-105Pdで増大しているが、今回は議論していない。これらに対して(c)~(f)のように、陽子が叩き出されるRh以下の同位体ではあまり変化がなかったことが分かる。

図2 103-105Agへの断面積の測定値とDEURACS計算とCCONE計算との比較

左: 重陽子と107Pdの反応によるAg同位体への反応断面積の測定値とDEURACS計算の比較。横軸は重陽子または陽子の全運動エネルギーを示す。緑線が完全融合反応、青線が不完全融合反応で、赤線がその和を示す。赤の■は本研究で得られた測定値、赤の□は、以前の100MeV/uと200MeV/uを用いて得られた測定値。重陽子50MeV/u(107Pdの50MeV/uのエネルギーと物理学的に同義)は、完全融合反応と不完全融合反応の過程がちょうど入れ替わるエネルギー領域であり、どちらかの過程が支配的になるのではなく、両者がともに重要な役割を果たしており、結果としてAg同位体の反応断面積が増大していることが分かる。

右: 陽子と107Pdの反応によるAg同位体への反応断面積の測定値とCCONE計算(黒点線)の比較。50~100MeVでCCONE計算が測定値を再現していることが分かる。

なお、DEURACS計算とCCONE計算は蒸発過程の部分は共通のフレームワークを使用した。