1401漁業及び増養殖

1401漁業及び増養殖 令和元年度常磐・三陸沖カツオ長期来遊動向予測(6月~11月)

2019-06-28 水産庁 令和元年度の常磐・三陸沖におけるカツオ来遊動向予測(6月~11月)を公表いたします。 概要 本予測は、水産庁の「水産資源調査・評価推進委託事業」により、資源の合理的利用や操業の効率化を目的として行っているもので...

1401漁業及び増養殖

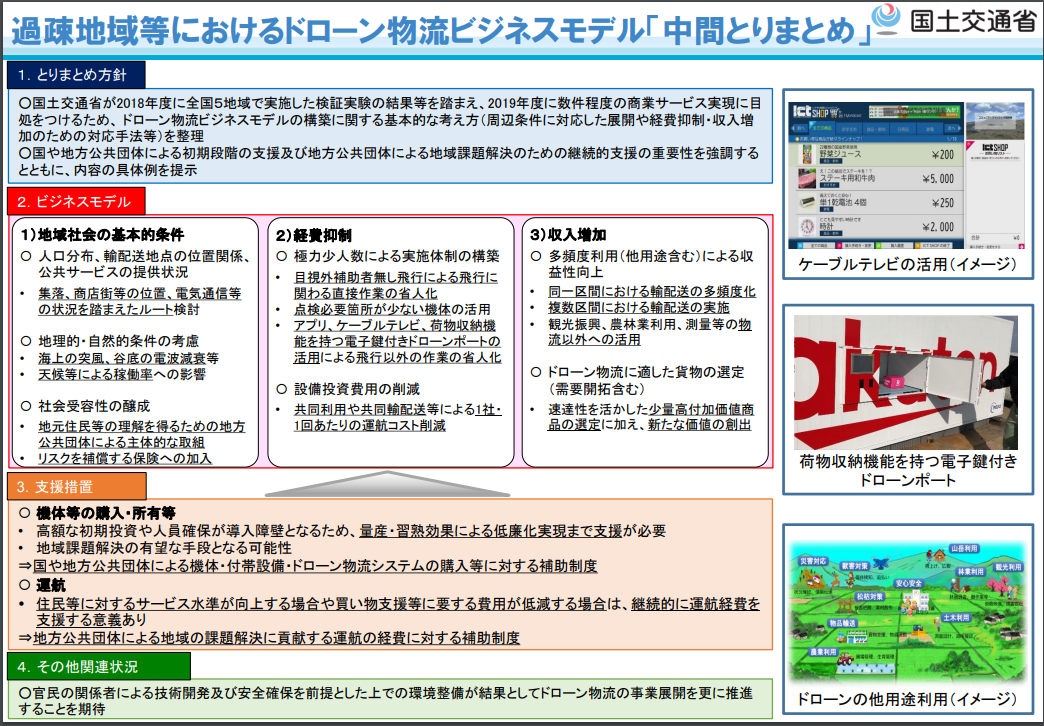

1401漁業及び増養殖  0108交通物流機械及び建設機械

0108交通物流機械及び建設機械  1701物理及び化学

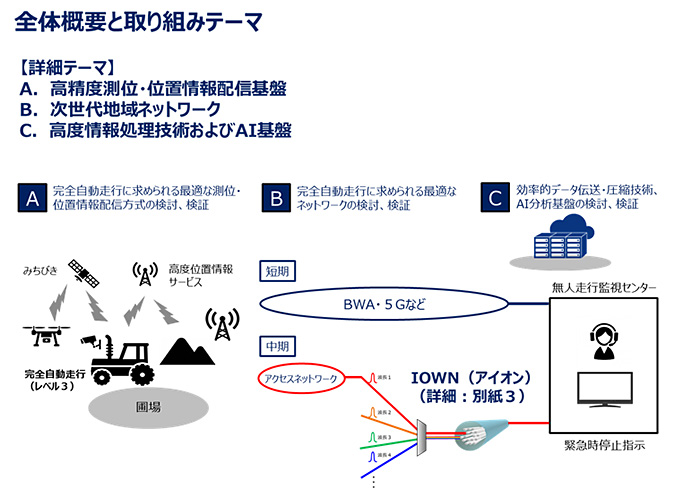

1701物理及び化学  1500経営工学一般

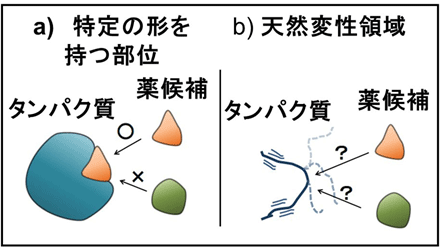

1500経営工学一般  0502有機化学製品

0502有機化学製品  1600情報工学一般

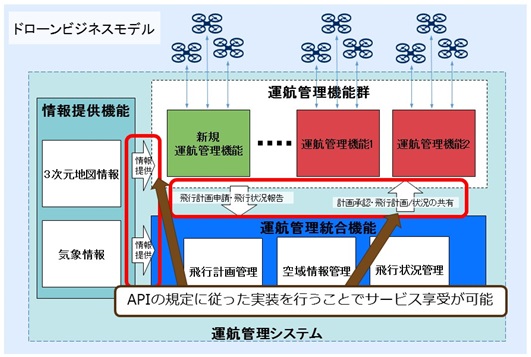

1600情報工学一般  1200農業一般

1200農業一般  0109ロボット

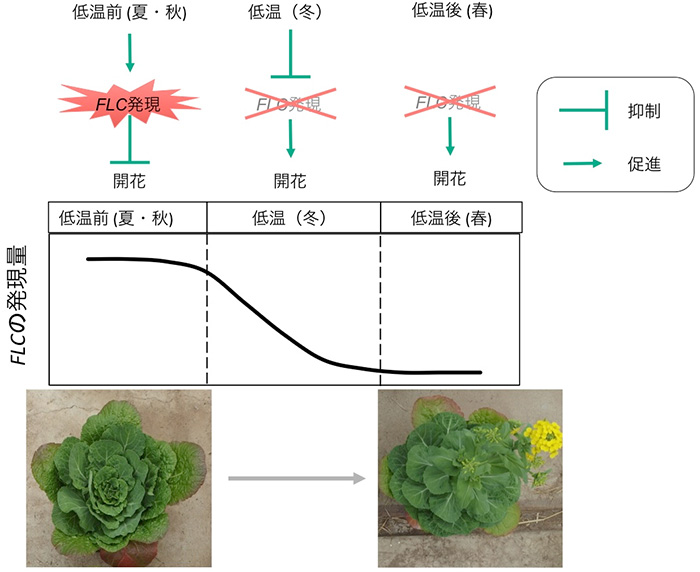

0109ロボット  1202農芸化学

1202農芸化学  0108交通物流機械及び建設機械

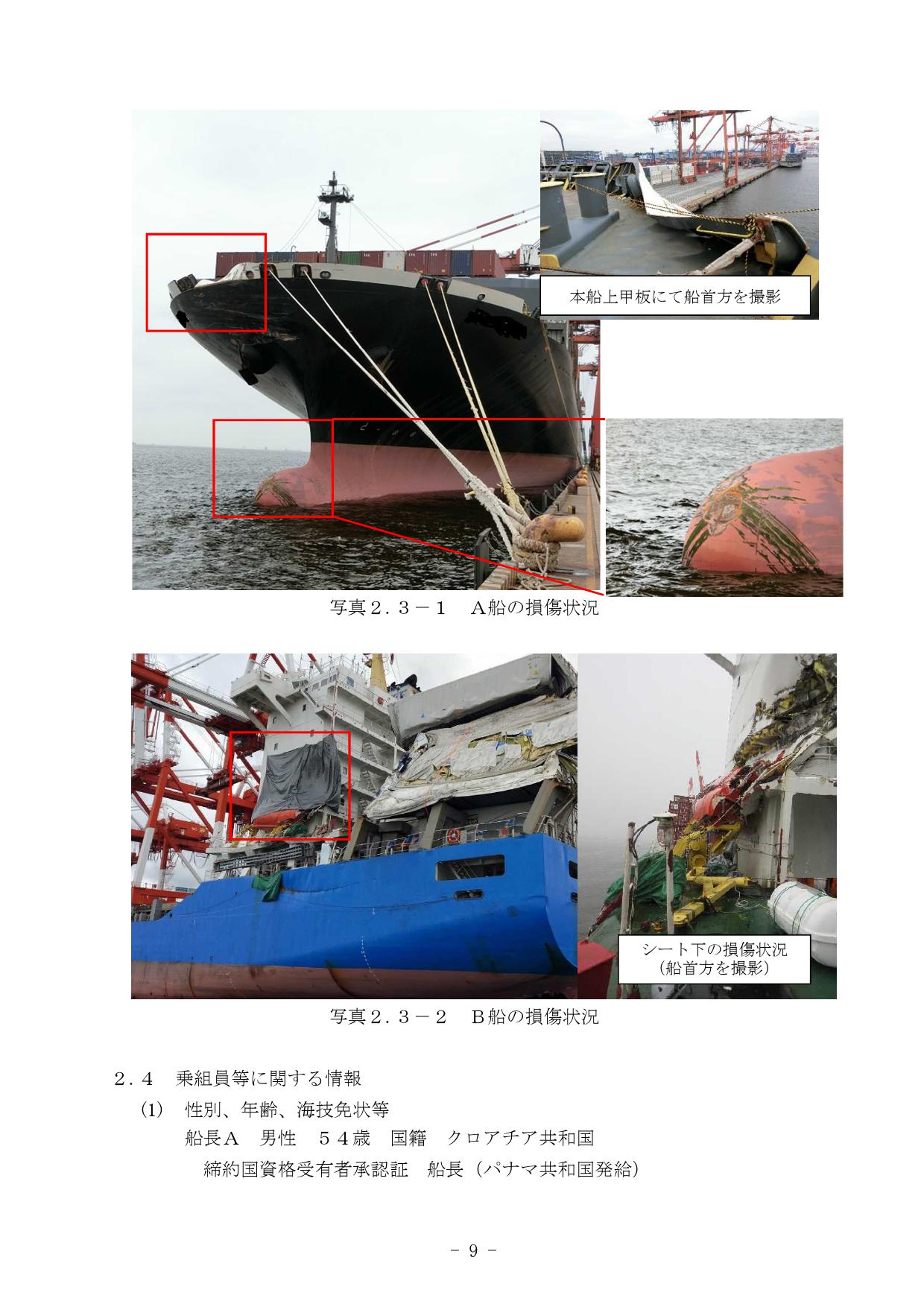

0108交通物流機械及び建設機械  0200船舶・海洋一般

0200船舶・海洋一般  0300航空・宇宙一般

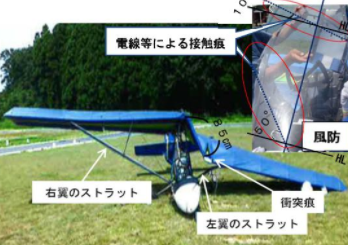

0300航空・宇宙一般