細胞の増殖効果と流体効果

2019-03-29 京都大学

鶴山竜昭 医学研究科特定教授、星野拓馬 首都大学東京博士課程学生、好村滋行 同准教授らの研究グループは、メラノーマなどの皮膚がんの形態形成を説明する数理モデルを考案し、病理学的に観察される皮膚がんの異なるパターンは、がん細胞の増殖率と流体力学的相互作用の強さの違いに起因することを明らかにしました。

皮膚がんの一種であるメラノーマは悪性黒色腫と呼ばれ、メラニンという色素物質を作る色素細胞(メラノサイト)によく似た性質をもつ細胞からなる腫瘍と考えられています。皮膚に形成されるメラノーマは病理学的な観察が比較的容易であり、「縞状パターン」や「斑点パターン」などが知られています。

本研究では、皮膚がんの形態形成を新しいタイプの「相分離現象」と捉えて、その形態形成を計算機シミュレーションによって調べました。その結果、細胞の増殖率と流体効果の強さの組み合わせによって異なるパターンが得られることがわかり、特徴的な長さをもつ縞状パターンや斑点パターンなどを再現することに成功しました。

本研究成果は、2019年3月21日に、国際学術誌「Physical Review E」に掲載されました。

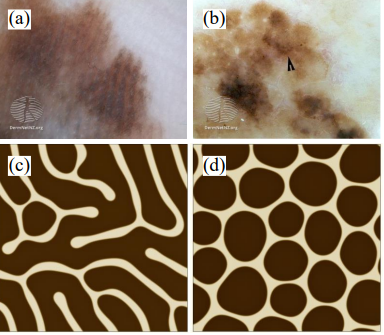

図:実際のメラノーマで観察される(a)縞状パターンと(b)斑点パターン(画像:「DermNet New Zealand」ホームページより)。本研究によって得られた(c)縞状パターンと(d)斑点パターン。

詳しい研究内容について

皮膚がんの形態形成の数理モデルを開発: 細胞の増殖効果と流体効果

首都大学東京・大学院理学研究科の星野 拓馬(ほしの たくま)大学院生と好村 滋行(こうむら し げゆき)准教授、京都大学・大学院医学研究科の鶴山 竜昭(つるやま たつあき)特定教授らの研究 グループは、メラノーマなどの皮膚がんの形態形成を説明する数理モデルを考案し、病理学的に観察 される皮膚がんの異なるパターンは、がん細胞の増殖率と流体力学的相互作用の強さの違いに起因す ることを明らかにしました。

皮膚がんの一種であるメラノーマは悪性黒色腫と呼ばれ、メラニンという色素物質を作る色素細胞 (メラノサイト)によく似た性質をもつ細胞からなる腫瘍と考えられています。皮膚に形成されるメ ラノーマは病理学的な観察が比較的容易であり、「縞状パターン」や「斑点パターン」などが知られて います。本研究では、皮膚がんの形態形成を新しいタイプの「相分離現象」と捉えて、その形態形成 を計算機シミュレーションによって調べました。その結果、細胞の増殖率と流体効果の強さの組み合 わせによって異なるパターンが得られることがわかり、特徴的な長さをもつ縞状パターンや斑点パタ ーンなどを再現することに成功しました。

本研究成果は 2019年3月21日付で、アメリカ物理学会が発行する英文誌 Physical Review E に掲載されました。また、本論文は Editors’ Suggestion に選定され、Physics でも紹介されました。

1.背景

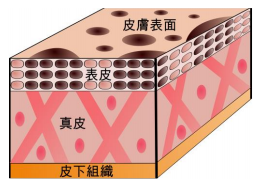

我々の全身を覆う皮膚は、成人で面積が約 1.6m2、重量は体重の約 16%を占めており、人体で最大の臓 器とされています。皮膚の役割は多様であり、水分の喪失や透過の防止、外部からの刺激に対する防御、体 温調節など、生命を維持する上で必要不可欠な機能を担っています。おおまかに言って、皮膚は表面から表 皮、真皮、皮下組織の三層構造をとっており、中でも最表面の厚さ約 0.2mm の表皮は、95%の角化細胞 (ケラチノサイト)と 5%の色素細胞(メラノサイト)などで構成されています(図1)。

図1:皮膚の基本構造。表皮は角化細胞(ケラチノサイト)や色素細胞(メラノサイト)で構成 される。メラノーマはメラノサイトに近い性質をもつ腫瘍であり、皮膚表面にパターンを形成す る。この現象を記述する新しい相分離モデルでは、細胞の増殖効果と流体効果が考慮されてい る。

皮膚組織の悪性腫瘍の一つであるメラノーマは悪性黒色腫と呼ばれ、皮膚のメラニン色素を作るメラノサ イトに近い性質をもつ腫瘍であると考えられています。メラノーマは希少がんの一つではありますが、致死 率が非常に高く、最も予後不良ながんの一つと認識されてきました。一方、メラノーマは皮膚に形成される ため、外表からの病理学的な観察が比較的容易であり、色素斑の形状や色、大きさ、特徴的なパターンをダ ーモスコピーという器材で肉眼観察することや、病理組織所見などに基づいて医師が診断を行っています。 メラノーマの色素班は様々なパターンを示すことが知られていますが、1mm 程度の特徴的な長さを有する 縞状パターンや斑点パターンなどが見られる場合があります(図2(a)および(b))。

近年、生体組織の形態形成や腫瘍のパターン形成を記述し予測する数理モデルの研究が世界的に広がりつ つあります。その一つとして、多種類の細胞からなる生体組織のパターン形成を「相分離現象」とみなす立 場があり、細胞選別などの現象がうまく説明できます。相分離とは、水と油を含む溶液を振って混ぜても、 やがては水同士や油同士が集まり、溶液全体が水の領域と油の領域に分離する現象です。単純な物質の相分 離の原理やそれに付随する様々な物理化学的な現象は、熱統計力学や非平衡熱力学という学問の枠組みでほ ぼ完全に理解されています。

細胞や生体組織に関する近年の新しい知見の一つは、腫瘍などの細胞の塊を非常に長い時間観察すると、 あたかも流れる水滴のような「液体」として振る舞うという性質です。細胞を「液体」と見なすのは直感に 反するかもしれませんが、腫瘍形成のように長時間にわたる現象では細胞の「液体」としての性質が重要に なります。そのため、腫瘍や生体組織の中で細胞が増殖して移動する際には、「液体」としての細胞を媒介 とする動的な相互作用(「流体力学的相互作用」という)が生じて、腫瘍の形態形成に影響を及ぼすことが 考えられます。

2.研究成果

首都大学東京・大学院理学研究科の星野 拓馬(ほしの たくま)大学院生と好村 滋行(こうむら しげゆ き)准教授、京都大学・大学院医学研究科の鶴山 竜昭(つるやま たつあき)特定教授らの研究グループは、 メラノーマなどの皮膚がんの形態形成を記述する数理モデルを開発し、その計算機シミュレーションやモデ ルの数理的な解析を行いました。本研究には国立清華大学(台湾)の Ming-Wei Liu 大学院生と Kuo-An Wu 准教授、および国立中央大学(台湾)の Hsuan-Yi Chen 教授も共同で参加しました。

研究グループは、水と油などの混合溶液の相分離現象を記述する数理モデルを拡張して、がん細胞の増殖 の効果を取り入れた新しい数理モデルを考案しました。がん細胞の増殖は、水と油の溶液では水または油が 自発的に増加することに対応するため、通常の相分離では考慮されない効果です。興味深いことに、がん細 胞の増殖効果により、1mm 程度の特徴的な長さをもった皮膚がんのミクロ構造が自発的に形成されること がわかりました。シミュレーションで得られたがん細胞のミクロ構造は、病理学的に観察される縞状パター ンや斑点パターンなどに対応しています(図2(c)および(d))。

また、この数理モデルでは、表皮と真皮を隔てる基底膜での摩擦効果を考慮することにより、皮膚がんの パターン形成における流体力学相互作用の影響を調べることが可能となりました。摩擦効果が小さい場合に は流体効果が強く働きますが、摩擦効果が大きい場合には細胞組織の運動量が散逸して、流体効果は抑制さ れます。流体力学的相互作用の効果を調べた結果、たとえがん細胞の増殖率が同じであっても、定常状態で 現れるがん細胞のパターンは、流体効果(細胞の摩擦係数と粘性率の相対比)の大小に応じて変化すること もわかりました。

図2:実際のメラノーマで観察される(a)縞状パターンと(b)斑点パターン(両方とも DermNet New Zealand のホームページ https://www.dermnetnz.org/ より転載)。皮膚がんの相分離モデル の計算機シミュレーションによって得られた(c)縞状パターンと(d)斑点パターン。

研究グループは、がん細胞の増殖率と流体効果の組み合わせを系統的に変化させることにより、縞状パタ ーンや斑点パターンの形成条件を明らかにしました。具体的には、縞状パターンは流体効果が小さい場合に 見られ、斑点パターンは流体効果が大きくかつ増殖率が小さい状況で出現することがわかりました。なお、 シミュレーションで得られた斑点パターンは、相対的に組成の大きながん細胞が大きな斑点を形成する点が 通常の相分離と異なり、流体効果が斑点パターンを安定化させています。

さらに、研究グループはがん細胞のパターン形成の時間依存性も調べました。その結果、流体力学的相互 作用が働く場合、定常状態に至る前の中間状態において、がん細胞領域の粗大化が著しく促進されることが わかりました。系全体の速度場を可視化したところ、がん細胞領域に巨視的な渦構造が形成されており、長 距離に及ぶ流体力学的相互作用によって細胞の相分離が加速されていることが明らかになりました。

3.波及効果と今後の展望

本研究では、皮膚がんの形態形成のメカニズムの解明を目的として、がん細胞の増殖と流体効果を考慮し た新しい相分離モデルの計算機シミュレーションを行い、病理学的に観察される縞状パターンや斑点パター ンの再現に成功しました。また、がん細胞の増殖率の違いもパターンの違いに反映されることがわかりまし た。現実の皮膚がんとの対応を考えると、縞状パターンは手のひらや足の裏で見られることが多く、これら の部位では表皮中の固い角層によって流体相互作用が抑制されていると考えられます。一方、斑点パターン は頬などの柔らかい皮膚で見られる傾向があるため、そこでは流体効果が強く働いている可能性があります。

本研究の最大の特徴は、腫瘍や生体組織の形態形成について、その対称性や保存則の要請を正しく満たす ミニマムな数理モデルを考案することで、がん細胞のパターン形成という非常に複雑な現象の本質を、数少 ない物理化学的なパラメタを通じて説明できたことです。ここで提案されている数理モデルは極めて汎用性 が高いため、異なるがん細胞のパターン形成に応用することも可能です。このような現象の本質的な理解が、 将来的に医学や病理学において有用となる可能性があります。 (a) (b) (c) (d) 図2:実際のメラノーマで観察される(a)縞状パターンと(b)斑点パターン(両方とも DermNet New Zealand のホームページ https://www.dermnetnz.org/ より転載)。皮膚がんの相分離モデル の計算機シミュレーションによって得られた(c)縞状パターンと(d)斑点パターン。

これまでのソフトマター(高分子・液晶・コロイド)やアクティブマター(微生物・細胞・生物集団)の 研究では、理学的なアプローチが主流でしたが、今後の学問の新しい展開として医学や医療工学との連携が 考えられます。ソフトマターやアクティブマターの研究で培われてきた現象論的なアプローチは、医師によ る診察や診断と共通する要素があります。本研究が、柔らかい物質の基礎的性質の解明を目的とするソフト マター科学の研究対象を、医学や病理学などに拡げるための第一歩となることが期待されます。

4.その他

本研究は文部科学省と日本学術振興会による科学研究費補助金事業(特別研究員奨励費「皮膚組織におけ る階層的構造形成と機能の動的相関:病理への展開」17J01643 および基盤研究(C)「ソフトマター中 のマイクロマシンの非平衡ダイナミクス」18K03567)の助成を受けました。また、星野 拓馬大学院生 は、首都大学東京の共同研究指導プログラムの経済支援を受けて、国立清華大学(台湾)に滞在しました。

<書誌情報>

掲載誌:Physical Review E, Vol. 99 (2019) 032416

論文タイトル:Pattern formation of skin cancers: Effects of cancer proliferation and hydrodynamic interactions

著者:Takuma Hoshino, Ming-Wei Liu, Kuo-An Wu, Hsuan-Yi Chen, Tatsuaki Tsuruyama, and Shigeyuki Komura

DOI:10.1103/PhysRevE.99.032416

Physics での紹介:https://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevE.99.032416