極限までスピン整列度を高めたRIビームを駆使して測定に成功

2019-01-30 理化学研究所,東京大学大学院理学系研究科

理化学研究所(理研)仁科加速器科学研究センター核分光研究室の市川雄一専任研究員、上野秀樹室長、東京大学大学院理学系研究科の大塚孝治名誉教授らの国際共同研究グループ※は、中性子過剰な銅同位体75Cu(陽子数29、中性子数46)原子核の励起状態の磁気モーメント[1]測定に世界で初めて成功しました。

本研究成果は、エキゾチック核[2]の構造を特徴づける二つの原理、「殻進化[3]」と「変形」の統一的な理解につながり、宇宙における元素合成過程の解明に役立つと期待できます。

銅同位体は、安定な65Cu(中性子数36)から中性子の数を増やしていくと、基底状態の性質が75Cuで突然変化することが知られています。しかし、この変化は、原子核の殻構造[3]が中性子数の増減に伴って変化していく殻進化の効果なのか、原子核全体の形の変形による効果なのか、よく分かっていませんでした。この問題を解く鍵は、75Cuの内部構造を反映する励起状態の磁気モーメントにあります。しかし、75Cuの励起状態の半減期は150ナノ秒(ns、1nsは10億分の1秒)と短いために、これまで測定することは不可能でした。

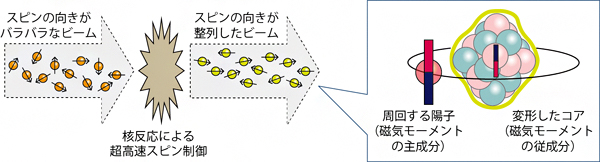

今回、国際共同研究グループは、高効率で短時間の測定を実現するために、独自に開発した超高速スピン制御技術を利用して、理論極限に近いスピン整列度[4](30%)の75Cuビームを生成し、その磁気モーメントを測定しました。そして、測定データを、スーパーコンピュータ「京」[5]による理論解析と比べたところ、75Cuは変形したコアの周りを陽子が周回している構造であることが分かりました。これにより、中性子過剰なCu同位体に対して、変形していながらも殻進化が起こるという新たな描像を提示しました。

本研究は、国際科学雑誌『Nature Physics』オンライン版(2018年1月21日付)に掲載されました。

図 スピン整列した75Cuビームと、75Cuにおいて変形したコアを周回する陽子

※国際共同研究グループ

理化学研究所 仁科加速器科学研究センター

核分光研究室

専任研究員 市川 雄一(いちかわ ゆういち)

室長 上野 秀樹(うえの ひでき)

(開拓研究本部 上野核分光研究室 主任研究員)

訪問研究員 西畑 洸希(にしばた ひろき)

研究員 高峰 愛子(たかみね あいこ)

東京大学

大学院理学系研究科

名誉教授 大塚 孝治(おおつか たかはる)

(理化学研究所 仁科加速器科学研究センター 核分光研究室 客員主管研究員)

原子核科学研究センター

特任研究員 角田 佑介(つのだ ゆうすけ)

大阪大学

大学院理学研究科

准教授 小田原 厚子(おだはら あつこ)

※研究支援

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費補助金基盤研究C「Cu同位体の励起状態核磁気モーメント測定による中性子過剰核の核構造研究(研究代表者:市川雄一)」およびJSPS-CNRS日仏二国間交流事業による支援を受けて行われました。また、文部科学省ポスト「京」重点課題9「宇宙の基本法則と進化の解明」および計算基礎科学連携拠点(JICFuS)のもとで、理化学研究所のスーパーコンピュータ「京」(課題番号:hp160211, hp170230)を利用して得られた成果です。

背景

原子や電子、原子核は、「スピン[6]」と呼ばれる自転的性質、そしてその自転に起因する「磁気モーメント」という棒磁石に似た性質を持ちます。原子核の中で、核子(陽子や中性子)がどのような動きをしているかは、スピンや磁気モーメントに反映されるため、スピンや磁気モーメントを調べることで、原子核の内部構造を詳しく知ることができます。

原子核では、核子数(陽子数や中性子数)に応じた性質が現れ、「殻構造」や「魔法数[3]」が存在します。核子数が魔法数に近いときに、原子核は特に安定します。陽子数が魔法数より1だけ大きい原子核では、その最後の1個の陽子の性質によって、原子核全体の性質が表される「一粒子的構造」となります。一粒子的構造では、原子核全体の磁気モーメントは最後の1個の陽子の運動で生じる磁気モーメントと一致します。また、一粒子的構造をとるとき、原子核の形状は球形となります。

原子核の殻構造は、当初は原子核の種類によらず普遍的なものと考えられていましたが、次第に陽子数や中性子数の増減に依存して変化することが明らかになりました。これは「殻進化」と呼ばれ、エキゾチック核で見られる多様な構造の原動力となりえます。殻進化のほかにエキゾチック核の構造を生み出す特徴として、「変形」があります。魔法数から離れるに従って、原子核を構成する核子全体が集団的な運動モードを示し、変形した形状を示すことが多くなります。すると、もはや殻構造はかき消されてしまいます。この場合、全体的に電荷を持ち変形した核が自転することにより、磁気モーメントが生じます。

個々の核子の性質による殻進化と、核子全体の変形は一見相反する特徴でありながら、実際のエキゾチック核においては、この二つの特徴が競合しながら構造が発現すると考えられます。この競合を明らかにし、殻進化と変形を統一的に理解する上で決め手となるのが、磁気モーメントの測定です。

今回、国際共同研究グループは、中性子数が安定核(65Cu:中性子数36)よりも多い(中性子過剰な)銅(Cu)同位体に注目しました。Cu同位体の陽子数は29であり、魔法数28よりも1だけ多いことから、陽子の一粒子運動的性質が発現します。しかし、中性子数が魔法数40から50まで(69Cuから79Cuまで)変化していくうちに、原子核にある程度変形が生じていると考えられます。この中性子過剰Cu同位体の中で最も重要なのは、中性子数46を持つ「75Cu」です。中性子数が偶数であるCu同位体では、73Cuまで基底状態のスピンは3/2ですが、75Cuで突然5/2へと変化します。

この75Cuにおける基底状態の変化は、これまでは主に殻進化の帰結として説明されてきましたが、変形効果がどの程度影響しているかは分かっていませんでした。75Cuでは、基底状態のスピンが5/2になった代わりに、スピン3/2を持つ状態が準安定な励起状態として発現します。既知の基底状態の磁気モーメントに加えて、この励起状態の磁気モーメントを測定することで、75Cuにおける突然の状態変化が、本当に殻進化によるものなのか、あるいは変形の効果によるものなのかが判別可能になると期待されます。

ところが、75Cuの励起状態の半減期は150ナノ秒(ns、1nsは10億分の1秒)であり、世界各地で行われているレーザーを用いた分光法(10ミリ秒以上の半減期に有効)を適用するには短すぎるため、磁気モーメントを測定することはこれまで不可能でした。レーザー分光法以外の手法で励起状態の磁気モーメントを測定するためには、核スピンの向きのそろったスピン整列状態[4]を作り出す必要があります。しかし、75Cuのように安定核から遠く離れた核にスピン整列状態を作り出す技術はありませんでした。市川専任研究員らは、このような不安定核励起状態の磁気モーメント測定を可能にする超高速スピン制御技術(「分散整合二回散乱法[7]」)を開発し、2012年までにその実証実験に成功していました注1)。

注1)2012年10月22日プレスリリース「多種多様なRIビームのスピンを操作する新手法を開発」

研究手法と成果

分散整合二回散乱法では、二段階目の反応が可能な限り単純なメカニズムになるような反応経路をピックアップし、さらに反応後100 nsの飛行時間で特定の運動量を選び出します。これにより、自在な反応経路の選択性、そして短時間でのスピン操作により、さまざまな放射性同位元素(RI)[8]ビームに対してスピン操作を行い、100ns程度の半減期の励起状態まで磁気モーメントを測定することが可能です。2012年までの開発段階では、8%のスピン整列度が得られていました。今回の75Cu磁気モーメント測定実験では、二段階目の反応(75Cuの生成反応)を究極的に単純化することで、特定の角運動量-スピン間対応[9]の条件を満たせば、さらに大きなスピン整列度を生成できると、国際共同研究グループは考えました。

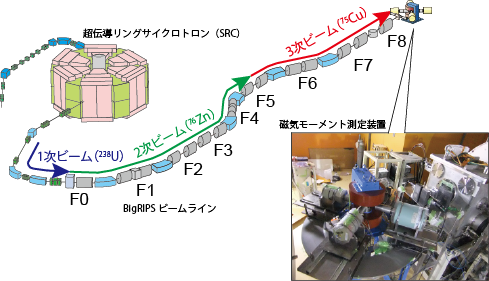

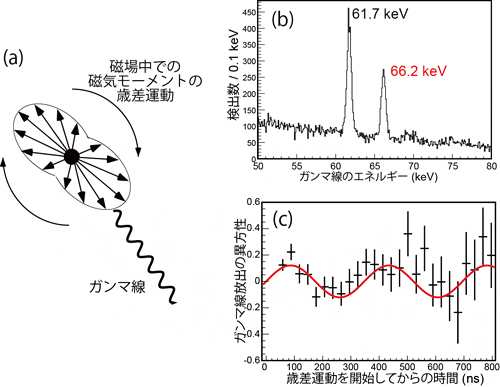

この新たな機構を採用した実験を「RIビームファクトリー(RIBF)[10]」の超伝導RIビーム生成分離装置(BigRIPS)[11]ビームラインで行ったところ、75CuのRIビームに対して30%という非常に高いスピン整列度を実現しました(図1)。これは、最も単純な反応機構を仮定したときに得られる原理的な最大値41%に迫る大きさです。

今回の実験では75Cuビームは毎秒50個、そのうち励起状態にあるものは毎秒1個しか生成することができませんでした。しかし、この極限まで高めたスピン整列度のおかげで、75Cuのように生成量が微弱なエキゾチック核に対しても、その励起状態の磁気モーメントを決定することができました(図2)。測定の効率はスピン整列度の二乗に比例し、今回30%のスピン整列度を実現したことから、従来(8%)よりも10倍以上効率が向上したことになります。

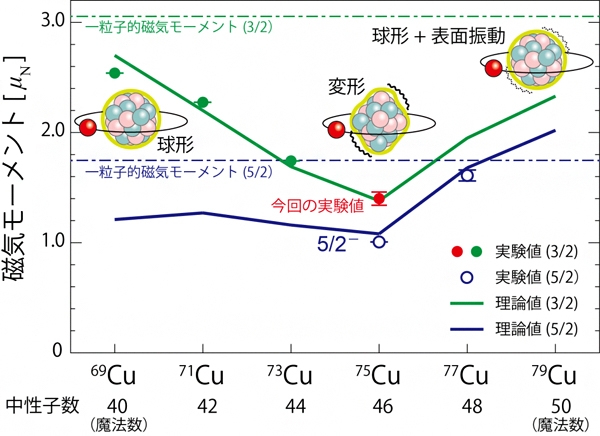

前述のように、Cu同位体は基本的には一粒子運動的性質を持つことが予想されます。しかし、測定された磁気モーメントの値は、純粋な一粒子運動的性質を仮定した値からある程度離れており、確かに原子核の変形が起きていることが分かりました。そこで、この実験値および既知の基底状態の磁気モーメントを、殻進化と原子核変形の双方の効果を含んだ、理論計算の結果と比べました。東京大学で開発されてきたモンテカルロ殻模型[12]の方法に基づき、スーパーコンピュータ「京」を用いた最新鋭のシミュレーションを行った結果、実験データが高精度で再現されていることが確認されました(図3)。

理論計算の解釈によると、中性子の魔法数40と50の間の数を持つCu同位体(69Cuから79Cuまで)をニッケル(Ni)同位体(陽子数28)に一つ陽子を加えた系と見なしたときに、Cu同位体とコアとなるNi同位体が同等の変形を持つことが明らかになりました。つまり、コアとなるNi同位体が、中性子数40から50にかけて球形から変形し、再び球形になるのにつれて、Cu同位体も同等の変形を追随する中で、最後に追加された陽子は一粒子的性質を保っていることになります。特に、75Cuは基底状態、励起状態ともこの描像が成り立っていました。

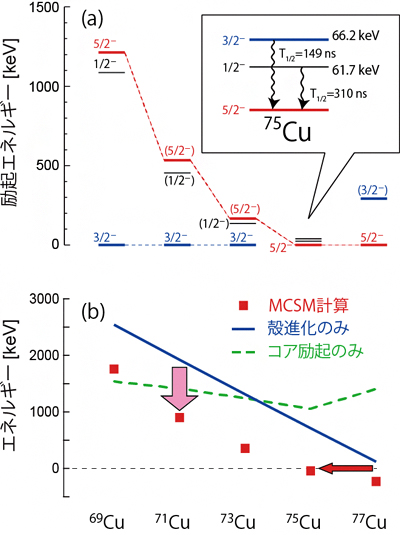

図4ではスピンが5/2の状態と3/2の状態のエネルギーが示されており、上段が実験値、下段がモンテカルロ殻模型の計算による理論値です。理論は実験の特徴をよく再現していることが分かります。さらに、理論計算でコアの変形のみを考慮した場合(図中の「コア励起」)、殻進化のみを考慮した場合(図中の「殻進化」)、というニつの場合を元のモンテカルロ殻模型(MCSM)の計算と比べると、コア励起は傾向が全く異なる一方、核進化は全体的に中性子数を少しずらす(図4bの赤とピンク矢印)だけで、実験と一致するようになります。これは、Cu同位体では変形の効果は小さく、最後の陽子に関する殻進化が起こっていることを意味しています(図3、4)。 このように、強力なスピン整列ビームを用いた励起状態の磁気モーメント測定と最新鋭のモンテカルロ殻模型計算の組み合わせによって、これまで明らかになっていなかった変形効果の存在下での殻進化の検証が実現しました。

今後の期待

本研究では、魔法数近傍の不安定核に対して基底状態のみならず励起状態に対しても磁気モーメントを測定することで、変形の効果を踏まえた上での殻進化の描像を提示しました。エキゾチック核の見せる多様性には、殻進化と変形の両者が競合しながら寄与します。本研究は、その統一的な理解への第一歩となるものです。

今回対象とした75Cuからさらに中性子を増加させると、中性子数50を持つ二重魔法数核78Niのごく近傍まで行き当たります。78Ni近傍核やその他の魔法数に近い核子数を持つエキゾチック核は、宇宙のおける元素合成過程において重要な鍵を握ると予想されています。今回の実験では角運動量-スピン間対応を導入した分散整合二回散乱法を用いることで、そのような魔法数近傍核に対して非常に高いスピン整列度を得ることが実証されたことから、今後、他の魔法数近傍核でも磁気モーメント測定を通じて、詳細な内部構造の検証が可能となります。

宇宙元素合成過程においては、人工的に生成可能な原子核を超えてさらに中性子過剰なエキゾチック核が関わっていると予想されています。そのようなエキゾチック核がどのような構造をとり、どのように元素合成過程が進んでいくのかを解明するためには、精度の高い理論的予言能力が必要となります。今後、殻進化と変形の競合を取り入れたエキゾチック核の究極の構造モデルを確立することで、この宇宙における元素合成過程の解明に役立つと期待できます。

原論文情報

Y. Ichikawa, H. Nishibata, Y. Tsunoda, A. Takamine, K. Imamura, T. Fujita, T. Sato, S. Momiyama, Y. Shimizu, D. S. Ahn, K. Asahi, H. Baba, D. L. Balabanski, F. Boulay, J. M. Daugas, T. Egami, N. Fukuda, C. Funayama, T. Furukawa, G. Georgiev, A. Gladkov, N. Inabe, Y. Ishibashi, T. Kawaguchi, T. Kawamura, Y. Kobayashi, S. Kojima, A. Kusoglu, I. Mukul, M. Niikura, T. Nishizaka, A. Odahara, Y. Ohtomo, T. Otsuka, D. Ralet, G. S. Simpson, T. Sumikama, H. Suzuki, H. Takeda, L. C. Tao, Y. Togano, D. Tominaga, H. Ueno, H. Yamazaki, and X. F. Yang, “Interplay between nuclear shell evolution and shape deformation revealed by the magnetic moment of 75Cu”, Nature Physics, 10.1038/s41567-018-0410-7

発表者

理化学研究所

仁科加速器科学研究センター 核分光研究室

専任研究員 市川 雄一(いちかわ ゆういち)

室長 上野 秀樹(うえの ひでき)

東京大学 大学院理学系研究科

名誉教授 大塚 孝治(おおつか たかはる)

(理化学研究所 仁科加速器科学研究センター 核分光研究室 客員主管研究員)

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

東京大学大学院理学系研究科・理学部 広報室

補足説明

-

- 磁気モーメント

- ミクロな粒子がスピンをもつときに、それに付随する棒磁石としての性質。古典的には電荷をもつ粒子が円周運動をするときに発生する性質である。原子核を構成する陽子、中性子は自分自身の自転に加えて、ある周回軌道を公転する運動をしていると見なせるので、原子核全体としてはこれらの運動すべての総和としての磁気モーメントを持つ。

-

- 不安定核、エキゾチック核

- 天然に存在する安定な原子核は元素ごと(陽子数ごと)に、ある決まった数の中性子が結合している。これより中性子が少なかったり多かったりする場合、有限の時間でベータ崩壊する「不安定核」となる。不安定核の中でも、特に陽子数-中性子数のバランスが安定核のものから大きく変化し、特異な振る舞いを見せるものを「エキゾチック核」と呼ぶ。このような不安定核、エキゾチック核は宇宙における元素合成の現場で生成されるが、理研RIBFなどの加速器施設では人工的に生成することができる。

-

- 殻構造、魔法数、殻進化

- 原子核中の陽子や中性子は、原子の中の電子のように、さまざまなエネルギーの軌道上を運動している。軌道のエネルギーは「殻構造」に従って決まっており、メィヤーとイェンゼンの独立粒子模型はこの殻構造を与える。軌道をエネルギーの低いものから高いものへ順番に配置すると、ギャップが現れる。ギャップの下までびっしりと詰められる粒子数が「魔法数」である。2、8、28、50、82、126が古くから知られているほか、40も準魔法数として知られている。陽子数と中性子数がともに魔法数である原子核は、二重魔法数核と呼ばれる。このようなパターンは原子核によらず普遍的なものとされてきたが、例えば、中性子数を変えていくと、陽子の軌道のエネルギーが大きく変わることがあり、上述の殻構造を変えてしまうことが分かってきた。このような変化を「殻進化」という。殻進化は核力が単純ではないために起こり、特にテンソル力という非中心力が大きな役割を果たす。理研では、新たに16、34の魔法数の発見が報告されているが、これらも殻進化の帰結として予言されていたものである。

-

- スピン整列、スピン整列度

- 通常ミクロな粒子のスピンはそれぞれバラバラな方向を向いているが、ある特殊な磁場環境やレーザーなどを用いた人工的操作によって、それらのスピンの向きをそろえることができる。一方向のみにスピンの向きが偏った状態をスピン偏極、方向は同じだが向きは平行、反平行の両方存在するように偏った状態を「スピン整列」という。最大限に偏らせた状態を100%として、実現している偏りの度合いをスピン偏極度、あるいはスピン整列度という。

-

- スーパーコンピュータ「京」

- 文部科学省が推進する「革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラの構築」プログラムの中核システムとして、理研と富士通が共同で開発を行い、2012年9月に共用を開始した計算速度10ペタフロップス級のスーパーコンピュータ。

-

- スピン

- 原子や電子、原子核などのミクロな粒子があったときに、それらの「方向」を定義する唯一の物理量。古典的には自転に対応する。

-

- 分散整合二回散乱法

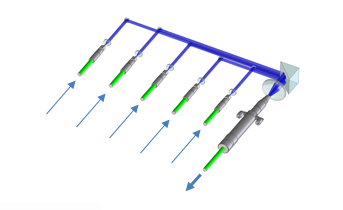

- 理研仁科加速器科学研究センター核分光研究室が中心となって開発してきた、さまざまなRIビームに対してスピン整列状態を作り出せる手法。二段階の反応を用いて、そのうちの二回目の反応として単純な機構の反応(例えば一核子のみを抜き取る反応)を用いることで、高いスピン整列度を実現する。また、二回目の反応で生成した3次ビームをビームライン上で輸送する際に分散整合条件を満たすことによって、統計的収量の大幅な増加を見込める。本手法の実現により、スピン整列状態を付与可能なRIビームの種類が大幅に増加した。

-

- 放射性同位元素(RI)

- 物質を構成する原子核には、構造が不安定なため時間とともに放射線を出しながら原子核が崩壊していくものがある。このような原子核を放射性同位元素(RI)と呼ぶ。放射性同位体、不安定同位体、不安定原子核、希少同位体、ラジオアイソトープとも呼ばれる。同じ元素であっても中性子の数が異なるものを同位体と呼ぶが、同位体は安定なものと不安定なものに分類される。

-

- 角運動量-スピン対応

- 分散整合二回散乱法では、二回目の反応の単純性によって高いスピン整列度を実現した。その単純性に注目して、スピン整列生成に関わる反応機構のみが選択できるようにする。例えば、2次ビームとしてスピンが0の状態(今回は76Znの基底状態)から一つの核子を抜き出して75Cuを生成するが、ここで抜き出す核子の角運動量が3/2、生成する状態のスピンも3/2で等しくなるとき、目的とする状態が複雑なプロセス抜きに直接的に生成され、スピン整列度を最大化できる。実際、今回の実験で実現した30%のスピン整列度は原理的な最大値41%からわずかにしか減少しておらず、反応機構の選択がうまくいったことを意味している。

-

- RIビームファクトリー(RIBF)

- RIビーム発生系施設と独創的な基幹実験設備で構成される世界最先端の重イオン加速器施設。1基の線形加速器、4基のリングサイクロトロンと超伝導RIビーム分離装置(BigRIPS)で構成される。従来、生成不可能であったRIも生成でき、世界最多となる約4,000種のRIを生成する性能を持つ。

-

- 超伝導RIビーム生成分離装置(BigRIPS)

- ウラン(U)やキセノン(Xe)などの1次ビームを生成標的に照射することによって生じる大量の不安定核を集め、必要とするRIを分離し、RIビームを供給する装置。RIの収集能力を高めるために、超電導四重極電磁石が採用されており、ドイツの重イオン研究所(GSI)など他の施設に比べて約10倍の収集効率を持つ。

-

- モンテカルロ殻模型

- 殻構造に基づき、軌道上を運動する陽子や中性子の運動を軌道間の飛び移りまで考慮してシュレーディンガー方程式を解いて記述する方法を殻模型計算という。旧来の殻模型計算では、行列を対角化するため次元が大きくなると実際には解けなくなる。モンテカルロ殻模型では、最適化された基底ベクトルを次々に見つけて、それらで貼られる空間で対角化を行うので、非常に大きな次元に相当する場合でも、解を得ることができる。それでも大型数値計算になるので、スーパーコンピュータ「京」のようなスパコンでの大型シミュレーション計算を必要とする。

図1 分散整合二回散乱法を用いたスピン操作RIビームの生成

一回目の反応で1次ビーム238Uから2次ビーム76Znを生成し、二回目の反応で75Cuビームを生成する。二段階目の反応として、角運動量-スピン間対応が成り立つ反応を選び出すことで、高いスピン整列度を実現した。

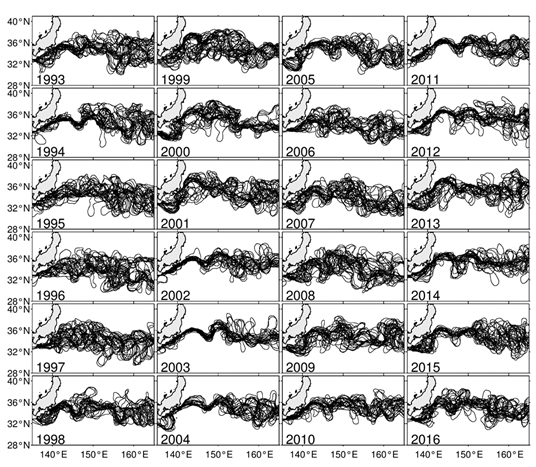

図2 75Cu磁気モーメントの決定

(a)スピン整列した原子核は、ガンマ線を放出する角度に異方性を持つ。磁場中での歳差運動の速さは、磁気モーメントの大きさに比例するので、ガンマ線放出の時間変化を調べると磁気モーメントを決定できる。

(b)スピン3/2を持つCu同位体が放出するのは、66.2keVのエネルギーを持つガンマ線である。今回の実験では2,000個観測した。

(c)ガンマ線放出強度の時間変化。(a)の歳差運動の1回転が、(c)のガンマ線強度変化の2周期に相当する。

図3 中性子過剰なCu同位体の磁気モーメント

魔法数40と50の間で、磁気モーメントは一粒子的構造を仮定した値(スピン3/2は緑の破線、スピン5/2は青の破線)からのずれが大きくなっている。この効果が変形の効果である。モンテカルロ殻模型計算(理論値)は、この変形の効果も含めてよく実験値を再現している。これにより、これらのCu同位体において、原子核の状態が球形であろうと変形していようと、殻進化が起こっていることが確認された。

図4 エネルギーレベルの中性子数による変化

(a)は実験値。(b)は京コンピュータで得られたモンテカルロ殻模型による計算値(赤い四角)でスピン5/2状態のエネルギーをスピン3/2状態から見たもの。青の実線は純粋な殻進化による予言、緑の破線はコアの変形による励起のみを考慮した結果。コア励起は傾向が全く異なるが、核進化は全体的に中性子数を少しずらす(図の赤とピンク矢印)だけで、実験と一致するようになる。これは、Cu同位体では変形の効果は小さく、最後の陽子に関する殻進化が起こっていることを意味している。