2019/01/07 量子科学技術研究開発機構,自然科学研究機構分子科学研究所,理化学研究所,

上智大学,高輝度光科学研究センター

【発表のポイント】

- 励起された原子集団が協調して発光する「超蛍光」を初めて紫外線領域で観測

- X線自由電子レーザーの「コヒーレンス」と独自に開発した装置を組み合わせて、通常起こらないはずの超蛍光を実現

- 新しい短波長コヒーレンス光源として、化学反応の制御への応用を期待

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(量研、理事長:平野俊夫)量子ビーム科学研究部門関西光科学研究所のハリーズ・ジェームズ上席研究員、大学共同利用機関法人自然科学研究機構分子科学研究所(分子研、所長 :川合眞紀)の岩山洋士助教・繁政英治技術課長、国立研究開発法人理化学研究所(理研、理事長:松本紘)の久間晋研究員、上智大学(学長:曄道佳明)の東善郎教授を中心とする研究グループ※は、X線自由電子レーザー1)(XFEL)施設「SACLA」を用いて、世界最短波長の「超蛍光2)」の観測に成功しました。

原子が光を吸収してエネルギーの高い状態になることを原子が励起されると言います。一方、この状態からエネルギーの低い状態に移る変化が脱励起です。超蛍光とは、励起された多数の原子が協調して脱励起するときに出てくる光のことで、その実現にはいくつかの条件が存在しますが、特に重要なのは、励起された原子集団の原子間距離が、超蛍光の波長と同程度でなければいけないことです。そのため、波長が短いほど、高い密度の試料と、多くの原子を励起できる強力な光が必要になるので実現が難しく、可視光領域では古くから知られていたものの、これまで可視光より短い波長での報告はありませんでした。

本研究グループは、今回の実験のために、試料であるヘリウムガスを従来に比べて一桁以上高い密度で供給できる、高密度ガスセルを独自に開発しました。この高密度ガスセルを用いて、SACLAの軟X線ビームラインの波長24.3nmの極めて明るいFEL光を高密度のヘリウム3)ガスに照射しました。その結果、可視光領域(今回は469 nm)に加え、より波長の短い、VUV(真空紫外)領域(164 nm)およびEUV(極端紫外)4)領域(30.4 nm)においても、高強度・かつ高指向性の発光が観測されました。これらの発光の出射角度や強度の時間変化は、この発光が超蛍光である可能性が高いことを示唆するものでした。さらに、日本原子力研究開発機構の大型計算機を利用した高度な数値計算によって、観測された発光が2段階的な超蛍光(469 nm、164nm)と、励起光のコヒーレンス5)性に関連性が高い、いわゆる「ヨーク」超蛍光6)(30.4 nm)に由来することが裏付けられました。

今回の成果は、60年以上の歴史を持つ現象、超蛍光を従来の可視光領域より一桁短い波長領域で実現したもので、量子光学の分野において学術的意義の高い成果であるとともに、将来的には強力なコヒーレント光源として、化学反応制御への応用につながるものと期待できます。

この研究成果は、「Physical Review Letters」誌のオンライン版に平成30年12月28日に掲載されました。

【成果の背景】

光は波の性質を持っています。この波の強弱がそろった光をコヒーレントな光と言います。コヒーレントな光と物質との相互作用はレーザーの発明以来、社会に極めて大きな貢献をしてきました。しかしコヒーレント光源は長らくマイクロ波や可視光領域にしかありませんでした。最近は自由電子レーザー(FEL)、プラズマ、可視光レーザーの高次高調波等の技術の発展に伴って、レーザー光の短波長化が世界中で、急ピッチで進んでいます。長い波長の光(マイクロ波や可視光)と比べ、短い波長の光(EUV(極端紫外)やX線)は応用の面に幾つかのメリットがあります。例えば、X線を使うと物質の中の原子を元素選択的に調べる手法や、さらに特定の環境の原子だけを選択したイメージングや化学反応の制御などの手法が可能になります。また、一個だけの光子の検出がより効率よくできるため、一個一個の光子を扱う量子コンピューターや量子暗号通信においても、短波長のコヒーレント光は大きく期待されています。

現在、上記のように短波長のコヒーレント光を発生する方法がいくつかありますが、それぞれメリット・デメリットがあります。FELは、ピーク強度と波長可変性は優れていますが、コヒーレンスは不完全なところがあります。今回の研究の目的は、現在の光源(FELのように完全にはコヒーレントではない光源)で、基礎的な光・原子の相互作用を実験的および理論的に調べ、短波長領域における物質のコヒーレント制御の実現に向けての第一歩を踏み出すことです。そこで、特徴的なコヒーレント現象「超蛍光」に着目しました。励起光にコヒーレンスがなくても、光の強度と試料の密度が十分高ければ励起された原子状態とより低いエネルギー準位の間で「超蛍光」は起こりますが、さらに基底状態まで戻るときに出る光で超蛍光を実現するためには励起光のコヒーレンスが必要になります。今回対象としたヘリウムイオンは励起光のコヒーレンス度を確認するためには原子状態間のエネルギー差が適切であることに加え、軌道電子数が少なく単純であることから、最適な系になっています。

当研究グループは以前、FELであるSACLAの試験機を用いて世界で初めて自由電子レーザー励起由来の超蛍光の観測に成功しました。当時は波長 53.7 nm のFELパルスで中性ヘリウムを励起させ、可視光である波長502 nm の超蛍光を観測しました。そこで今般、紫外線や極端紫外線領域のさらに短い波長での超蛍光を観測するために、図1のような新しい装置の開発を進めました。

【成果の詳細】

「光」と「物質」との相互作用は基本的に原子レベルで行われます。光の波長、強度、偏光等によって様々な散乱や吸収過程が起こります。光の波長が原子の一つの「遷移」のエネルギーにマッチすると、その原子がエネルギーを吸収し、「励起状態」にあがることが可能となります。原子が励起状態にあると、ある「寿命」で、確率的に光を発としてエネルギーを放出し、基底状態、または中間のエネルギー準位に「脱励起」することがあります。また、励起状態にある原子に、脱励起過程と同じ波長の光を照射すると、協調して脱励起が起ることもあります(これは「誘導放射」といい、一般的なレーザーの原理です)。自由電子レーザーの様な非常に強い光を励起光として使うと、照射している間この励起・脱励起過程が多数回繰り返されますが、パルス光が抜けた後、半分程度の原子が励起状態に残ります。原子の試料が希薄(励起された原子と原子の間の距離が放出しようとしている光の波長より長く、絶対数も少ない状態)である場合、一個一個の原子が個別に発光の過程で脱励起します。これらの原子の発光するタイミングを調べると、その励起状態の「寿命」がわかります。一方、励起された原子と原子の間の距離が、発光の光の波長と同程度になった場合、個別に発光ができなくなります。これは、隣同士の原子がお互いの光の「電場」の影響を受けて、孤立的な振舞ができなくなるからです。N個の原子がある場合、原子が揃って発光する現象では一個の原子の発光寿命(原子の種類によって異なるが大体ナノ秒程度)はN分の1に比例して短くなります。これが「超蛍光」と呼ばれる現象です。また、ピーク強度がNの2乗に比例して増幅されることから、高い強度のコヒーレント光を得ることができます。また、超蛍光の場合、レーザーのような通常の発光とは異なり、励起状態になってから発光まで遅延時間があり、それによって超蛍光であることを確認することができます。

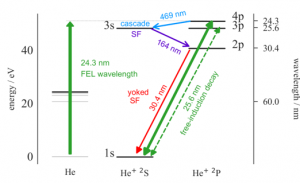

今回の実験では「超蛍光」を短波長領域で実現するためにヘリウムイオンの試料を用意しました。ヘリウム原子から一個の電子を取り除いたヘリウムイオンは一個の電子しかなく、電子状態の構造が最も単純な原子である水素と一緒です。水素原子核の1+に対してヘリウムの原子核は2+なのでヘリウムイオンの励起状態のエネルギーは水素原子の22=4倍高くなり、短波長の現象を実現するために最適な原子系といえます。今回の実験では、ヘリウムイオンの「4p」と言われる状態にFELの波長を合わせて、高い密度の4p励起状態イオンの生成に成功しました。これにより、可視領域(波長469nm)、VUV(真空紫外)領域(波長:164nm)、さらに、EUV領域(波長:30.4 nm)に強い発光が観測されました。

これらの発光現象は極めて高い強度を示すとともに、検出器の位置を変えた測定から、指向性が高いことが確認されました。これらの結果は、それぞれの領域の発光現象が超蛍光であることを強く示唆するものです。また、高速の検出器を用いることにより、その発光の時間依存性を調べることに成功しました。最初の過程による発光(波長:469 nm) では超蛍光に特有な遅延時間を観測し、その結果、この 469 nm の発光は確実に「超蛍光」であることを証明しました。この超蛍光は、最初の過程として、4pから3s状態への遷移が起きたことを示しています。一方、VUV領域(波長:164nm)における発光は、上述の遷移が一度に起きたため、イオンとイオンの間の距離が発光の光の波長と同程度となるのに十分な数のイオンが3s状態となった結果、次に2p状態まで遷移したことにより超蛍光が起きたと考えられます。さらに、EUV領域(波長:30.4 nm)の発光は、2pから1s(基底)状態への遷移に対応します。しかし、今回の実験では、2p状態のイオンの周りに励起されなかったイオンも存在するので、超蛍光に必要な「反転分布」が実現されず、通常の発光は起きても、超蛍光は起こらないはずです。ただし、励起で使う光に充分な「コヒーレンス」があると、励起状態と基底状態が量子力学的に結びつけられ、反転分布がなくても超蛍光がおこる可能性があります。この現象は「ヨーク」超蛍光と名付けられており、今回はまさにこの現象がSACLAを用いて起きたと考えられます。

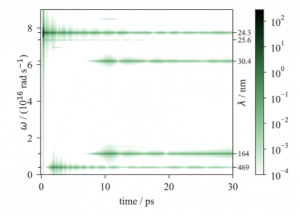

上記の実験条件を考慮した数値計算も行いました。この計算は精度を上げるため、6.5 アト秒の短い時間ステップ、3.0 nm の細かい空間ステップ、16 の原子レベルを用いた大規模な計算で、日本原子力研究開発機構の大型計算機を使用しました。数値計算の結果(図4)では、励起過程の数ピコ秒後、波長 469 nm における強い超蛍光が確認できます。そのさらに数ピコ秒後、波長164 nm における超蛍光も起こることを示しています。この波長164nmの発光と同時に、波長30.4 nm においても強い発光が現れます。同時に発光することは、反転分布を必要としない、所謂「ヨーク」超蛍光として説明できます。このように段階的ではなく、同時に起きる理由は、前述のように励起過程由来のコヒーレンスがあるからです。これらの数値計算と実験データとを比較した結果、これらの発光現象が全て超蛍光であることが裏付けられました。

以上の結果から、本研究により、短波長を含む3段階の原子状態遷移における超蛍光過程(4p→3s→2p→1s)を世界で初めて観測することに成功し、さらには2p-1s の超蛍光は「ヨーク」超蛍光であること、励起光のパルスには時間コヒーレンスがあることも証明できました。

【今後の展望】

本成果は、60年以上の歴史を持つ現象、超蛍光を従来の可視光領域より一桁短い波長領域で実現したもので、量子光学の分野において学術的意義の高い成果であるとともに、将来的には強力なコヒーレント光源として、化学反応制御への応用につながるものと期待できます。

化学反応が起きるときは、分子の電子状態が変化します。一方、量子力学的には電子状態が変化する反応経路は制限されており、途中の状態の影響で反応が進みにくい場合もあります。しかし、強力なコヒーレント光をうまく使うと、化学反応をその経路に沿って円滑に起こすことができます。より波長の短い、コヒーレントなEUV光やX線を使うと可視光では困難であった高いエネルギーを持つ電子状態も経由できるようになり、さらに広範な化学反応制御が可能になると考えられます。

今後は、こうした化学反応制御などの将来的な応用を踏まえつつ、短波長の超蛍光をより容易に使えるようにするための研究開発に取り組んでいきたいと考えています。

※研究グループ

量子科学技術研究開発機構 量子ビーム科学研究部門

上席研究員 HARRIES, James (ハリーズ・ジェームズ)

自然科学研究機構 分子科学研究所

助教 岩山洋士 (いわやま・ひろし)

技術課長 繁政英治(しげまさ・えいじ)

理化学研究所

開拓研究本部 東原子分子物理研究室

研究員 久間晋(くま・すすむ)

放射光科学研究センター

XFEL研究開発部門 ビームライン研究開発グループ ビームライン開発チーム

基礎科学特別研究員 井上 伊知郎(いのうえ・いちろう)

放射光科学研究センター

XFEL研究開発部門 ビームライン研究開発グループ

グループディレクター 矢橋 牧名(やばし・まきな)

高輝度光科学研究センター

XFEL利用研究推進室

研究員 大和田成起(おおわだ・しげき)

主幹研究員 富樫 格(とがし・ただし)

チームリーダー登野 健介(との・けんすけ)

上智大学

博士前期課程2年 飯澤正登実(いいざわ・まさとみ)

特別研究員 鈴木紀裕(すずき・のりひろ)

理工学部物質生命理工学科 教授 東善郎(あずま・よしろう)

※研究支援

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費補助金基盤研究B「短波長自由電子レーザーによる軟X線超蛍光の観測(研究代表者:繁政英治)」、科学研究費補助金基盤研究C「Development of a dense source of highly-charged ions for X-ray quantum optics(研究代表者: HARRIES,James)」、公益財団法人 光科学技術研究振興財団研究助成金「極端紫外・軟X線自由電子レーザーによる短波長超蛍光発生に向けた研究開発(代表:HARRIES, James)」、理化学研究所奨励課題(研究代表者:久間晋)による支援を受けて行われました。

【用語解説】

1) X線自由電子レーザー

電子の加速技術を用いて、X線領域のレーザー光を発生します。現在稼動している光源は5箇所のみで日本ではSPring-8キャンパス内のSACLAだけです。

2) 超蛍光

複数の励起状態にある原子が集団で自発放射する現象。1954年に理論的に予測された後、マイクロ波や可視光で実験的に確認されました。

3) ヘリウム原子、ヘリウムイオン

水素原子の次、周期表2番目の原子。ヘリウム原子は原子核(陽子2、中性子2)とふたつの電子からなる最も簡単な3体量子系物質といえます。一個の電子をはずす(イオン化させる)と、水素原子同様の2体量子系になります。

4) EUV(極端紫外線)

可視光や紫外線より波長が短く、X線よりも波長が長い電磁波。大気やガラスなどを含め、ほとんどの物質によって吸収されるのが特徴のひとつです。

5) コヒーレンス

「波」がそろっていること。光だと電場と磁場の山と谷が空間的、または時間的にそろっていること。量子力学では全ての現象を「波動関数」で説明しますから、その波動関数においてもコヒーレンスが生じるときがあります。今回の研究は励起光の電磁波の時間的コヒーレンスと、原子の基底状態(の「波」)と励起状態(の「波」)の「そろえ」を扱っています。

6) ヨーク超蛍光

2段階超蛍光で、一番上の状態と一番下の状態の間にコヒーレンスがある場合に起こる現象。1段目の遷移と2段目の遷移が互いにヨークされ(結び付けられ)、単純な step-by-step の2段階過程は起こらずに、2段階超蛍光が同時に起こります。

7) 自由誘導減衰

励起された原子を、引いた楽器の絃と例えると、引いたあとにしばらく減衰しながら響く音のことです。

図1 この研究のため新しく開発したガスセル。FEL光を真ん中の1mmの穴に通します。セルの真ん中に、上部のバルブから瞬間的にヘリウムガスが吹き出します。この開発によって、レーザー光を導入するために必要な真空度(1気圧の1000億分の1)を保ちながら、1気圧に近い密度の試料を照射できます。

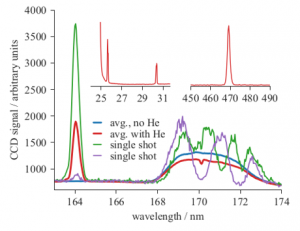

図2 実験で様々な波長の発光が確認できました。波長168 nm~174 nm の間には励起光の複雑な構造が見てとれます。コヒーレンスが部分的なため、複数の「スパイク」的な構造になり、この構造がレーザーのパルス毎に変動します。(波長の24.3 nm の7倍で検出しています。)今回の実験の主な結果は波長469 nm, 164 nm, 30.4 nm, 25.3 nm における強い発光です。

図3 強いFEL光がほぼ全てのHe原子をイオン化させます。共鳴でイオンの4p状態を励起させます。その後、4pから3s,さらに3sから2pへ脱励起し、超蛍光が発生します。基底状態と4p状態の間に作られたコヒーレンスが十分あれば、2pから1sの「ヨーク」超蛍光も可能です。

図4 数値計算の結果。

計算ではFEL光が試料を通過する過程(「伝搬」)を計算し、図では通過後の電場のフーリエ変換を対数スケールでプロットしています。励起過程がt=0 付近で起こります。数ピコ秒後には波長469 nm、さらに数ピコ秒後には波長 164 nm及び30.4 nm における強い、遅延時間を持つ発光が確認できます。波長24.3 nm 及び25.6 nm でみえる励起過程から始まる発光は、「自由誘導減衰7)」の信号です。