スピントロニクスと量子磁性の融合領域の創生に道

2019-09-13 分子科学研究所

分子科学研究所の廣部 大地 助教(研究当時は東北大学金属材料研究所所属)、茨城大学大学院の佐藤 正寛 准教授、高エネルギー加速器研究機構の萩原 雅人 助教、東京大学大学院総合文化研究科の塩見 雄毅 准教授(研究当時は東北大学金属材料研究所 助教)、東京大学物性研究所の益田 隆嗣 准教授、東京大学大学院工学系研究科の齊藤 英治 教授(研究当時は東北大学原子分子材料科学高等研究機構・金属材料研究所 教授)は、スピントロニクス分野のスピン流による熱電効果を活用し、輸送測定でスピンネマティック(スピン液晶)磁性体に特有のマグノン分子の兆候を検出することに初めて成功しました。本研究の成果は、未解明な部分が多いスピンネマティック磁性体の輸送特性を明らかにした初めての実験であるとともに、スピントロニクスの方法論が、応用面ばかりでなく、磁性を中心とする物性の基礎研究においても顕著な力を発揮することを示しています。

この成果は、2019年9月12日(米国東部時間)、Physical Review Letters誌に掲載されました。

背景

電子は、電気的な性質である電荷に加えて、磁気的な性質であるスピン(非常に小さな磁石)を持っています。前世紀までのエレクトロニクスでは、電荷とその流れである電流を用いて、情報の伝送や書き込み、読み出しを実装していました。一方、21世紀初頭頃から急速に発展しているスピントロニクスは、電荷に加えてスピンをも情報の媒体として利用することで、新たなデバイス機能を引き出そうという研究分野であり、スピンの流れであるスピン流が重要な役割を担います。

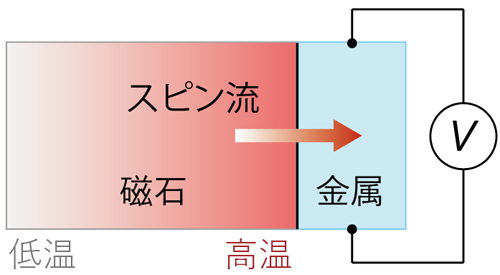

当初は情報処理の視点から有用性が見込まれたスピン流ですが、近年では、エネルギー変換の媒体としても機能することが明らかになっています。たとえば、温度勾配からスピン流を作り出すスピンゼーベック効果(図1)と、スピン流を電流に変換する逆スピンホール効果を組み合わせることで、スピン流を介した熱電効果(熱から電流や電圧を発生させる現象)が可能となりますが、これは従来のエレクトロニクスの範疇では機能性がないものとされた磁性絶縁体(絶縁性の高い磁石)でも、その内部に発生するスピン流を用いることにより、「絶縁体を用いた熱電効果」という新しいデバイス・コンセプトを提供するものです。

図1:スピンゼーベック効果の実験配置の概念図。磁石と金属の接合系に温度勾配をつくることでスピン流を磁石の中で生成し、接合界面を通して金属へ注入する。金属中のスピン流は逆スピンホール効果により電圧へ変換されるので、この電圧を電圧計で測定することでスピン流を検出する。これはスピン流を介して温度勾配を電圧に変換するデバイスともみなすことができる。

このように、スピン流は情報処理からエネルギー変換へも適用されてきましたが、本研究グループはその適用範囲をさらに押し拡げて、スピン流を物性科学(物質の性質を調べる研究分野)のプローブとして用いるという新しいアプローチに取り組んできました。ここ10年ほどのスピンゼーベック効果の基礎研究により、磁性絶縁体中の最も代表的な磁気的粒子であるマグノンがスピン流のキャリアとして働くことが明らかになっていましたが、研究グループでは、スピンゼーベック効果の応用により他の磁気的粒子もスピン流のキャリアとして検出できるという仮説のもと、スピントロニクスの方法論を量子効果の強い磁性体(量子スピン系)へ適用する研究を進めてきました。

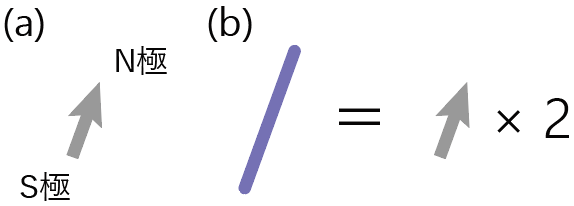

本研究では、磁石版の液晶ともいうべきスピンネマティック(スピン液晶とも呼ぶ)の性質を持つ磁性絶縁体LiCuVO4のスピンゼーベック効果を調べました。スピンネマティック磁性体(図2)は21世紀になってから活発に研究されてきた新しい磁性体で、未解明な要素が多く残されています。先行研究では、低温かつ強磁場でLiCuVO4の磁気的な性質を注意深く調べることで、2個のマグノンが結合した、いわばマグノン分子が出現することが報告されていますが、このマグノン分子の出現は、スピンネマティック磁性体に特有の性質です。しかしながら、スピンネマティック磁性体の特性を実験で検証することは、通常の磁石に比べて非常に難しいことが知られており、特にマグノンとマグノン分子との違いを実験で検出するのは一般的に困難で、これまではNMR(核磁気共鳴法)や中性子散乱といった限られた実験手法でマグノン分子の兆候が見出されているのみです。

図2:(a)スピンと(b)スピンネマティック変数のイメージ図。スピンは電子などの素粒子が持つ磁気的性質で小さな磁石と考えられる。磁石は当然S極とN極の対で構成されるため、スピンはS極からN極へ向かう矢印だと思うことができる。一方、スピンネマティック変数はスピン2つの掛け算で定義され、図で表すと「矢じり」のない棒だと思うことができる。磁石を構成する磁性イオンたちがこの棒状の自由度を持ち、それらが一斉に揃った状態がスピンネマティック秩序をもつ状態である。液晶は棒状の分子から構成されており、それら分子の棒が平行にそろった状態をネマティック状態と呼ぶ。これがスピンネマティックという言葉の由来である。

研究手法・成果

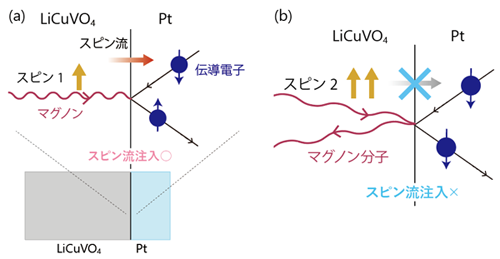

磁性体と金属の接合系におけるスピンゼーベック効果の理論研究から、主として磁性体中のマグノン1個と金属中の電子1個とがスピンをやり取りすることで、磁性体/金属の接合界面でスピン流が注入されることが支持されています(図3(a))。仮に磁性体中でマグノン分子が形成され、マグノン数が減少すれば、マグノンと電子とのスピン交換が発生しにくくなるため、金属への注入スピン流量が減少すると推察されます。これは、マグノン分子を検出するバロメータとしてスピン流を利用できる可能性を示しています。磁石の中のマグノン分子は、マグノンの2倍のスピンを運ぶためスピン流のキャリアとして有利と考えられますが、スピンゼーベック効果では界面で金属中の電子にスピンを受け渡すことができず、反射されてしまうことが理論的に予言されます(図3(b))。

図3:スピンゼーベック効果における磁性体と金属の界面での(a)マグノンによるスピン流の注入と(b)マグノン分子の反射。マグノンは界面で金属中の伝導電子にスピンを受け渡すことができる。その結果、伝導電子のスピン(矢印)は反転する。一方、マグノン分子はマグノンの2倍のスピンを持ち、界面で伝導電子にスピンを受け渡すことができず、反射されてしまう。

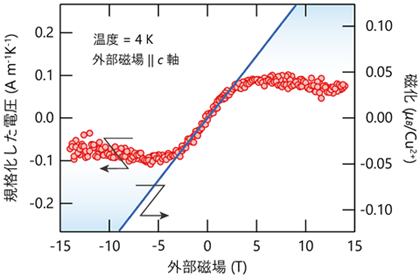

今回研究グループでは、LiCuVO4におけるスピンゼーベック効果の観測をLiCuVO4/Pt(白金)接合構造で試みました。Ptは逆スピンホール効果の大きな典型物質であり、LiCuVO4からPtへの注入スピン流を電圧信号として検出することを可能にします。観測の結果、磁場をゼロから大きくしてゆくと測定電圧も徐々に増大しますが、磁場をさらに大きくすると測定電圧が減少することを見出しました(図4)。これはLiCuVO4からPtへの注入スピン流量が高磁場で減少していることを示しています。先行研究により、マグノン分子は磁場を大きくするとともに安定化することが予言されており、電圧の減少はまさにマグノン分子の出現を示唆していると考えられます。

図4:LiCuVO4/Ptの接合系で観測したスピンゼーベック効果による電圧の外部磁場依存性。磁場をかけはじめると、まずはマグノンが安定化し、かつマグノン1つ当たりのスピンが増える為、スピン流が増加し電圧も増大する。しかし、磁場がある程度大きくなると、マグノン分子が安定化してゆき、逆にマグノンが不安定化する為、スピン流が注入されにくくなり電圧も減少に転じる。

これらの実験結果と理論予想を踏まえ、研究グループでは、マグノン分子の存在を仮定した場合のスピン流を理論的に計算し、測定電圧の磁場依存性を再現することに成功しました。したがって、磁場印加で生じた測定電圧の減少はマグノン分子の形成に由来すると結論づけることができます。本研究は、まさに、マグノン分子が界面で反射されることを捉えたものといえます。マグノン分子の兆候はNMRと中性子散乱の実験で観測されてきましたが、輸送測定による検出は本研究が初めてです。また、スピンネマティック磁性体における磁気的粒子による熱輸送の特性を明らかにしたのも本研究が初めてといえます。

今後の展望

これまでのスピントロニクス研究では、スピン流を流す上で有効と考えられる比較的単純な磁性を持つ強磁性体や反強磁性体が主要な研究対象でした。一方、マグノンやマグノン分子以外にも、多彩な磁気的粒子が現れる物質群が量子スピン系では知られています。絶縁体である量子スピン系では電流が流れないため、輸送測定で磁気的粒子をプローブする際には熱伝導測定を利用するのが一般的でしたが、今回のスピンゼーベック効果による研究は、スピンゼーベック効果が熱伝導測定にはない特性を有していることを示しています。すなわち、熱伝導では、マグノンもマグノン分子もすべて熱を運ぶため、2種の粒子を分離してみることが難しく、一方、スピンゼーベック効果は見事にマグノンのみに選択的にスピン流を界面で運搬させます。本研究は、スピントロニクスで発展してきた考え方や方法が情報処理という応用研究で力を発揮するばかりではなく、量子スピン系をはじめとする多彩な物質群の新しい磁性を解明する上でもユニークな力を発揮することを明らかにしたといえます。逆に、スピン流をプローブとして量子スピン系をはじめとする基礎科学の物質群を研究していくことは、基礎研究のみならずスピントロニクス機能の開拓という応用研究にも新しい考え方や現象をもたらす可能性があります。本研究を通じて、スピントロニクスや量子スピン系を含めた学際分野の研究がますます発展することが期待できます。

発表者

分子科学研究所 助教

廣部 大地(研究当時:東北大学金属材料研究所)

茨城大学大学院理工学研究科 准教授

佐藤 正寛

高エネルギー加速器研究機構 助教

萩原 雅人

東京大学大学院総合文化研究科 准教授

塩見 雄毅(研究当時:東北大学金属材料研究所 助教)

東京大学物性研究所 准教授

益田 隆嗣

東京大学大学院工学系研究科 教授

齊藤 英治(研究当時:東北大学原子分子材料科学高等研究機構・金属材料研究所教授)

補足

本研究は、JSPS科研費(17H04806, 18H04215, 18H04311, 18H05854, 19H02424, 19K22124, 19H05600, 26247058, 17K05513, 15H02117)、JSPS 研究拠点形成事業「新概念スピントロニクス素子創製のための国際研究拠点形成」、文部科学省科学研究費補助金 新学術領域(研究領域提案型)「ナノスピン変換科学」(26103005, 17H05174)、「量子液晶の物性科学」(19H05825)の助成のもとに行われました。

論文情報

タイトル:Magnon Pairs and Spin Nematic Correlation in the Spin Seebeck Effect

著者:Daichi Hirobe, Masahiro Sato, Masato Hagihala, Yuki Shiomi, Takatsugu Masuda, and Eiji Saitoh

雑誌:Physical Review Letters

DOI: 10.1103/PhysRevLett.123.117202

公開日:2019年9月12日(米国東部時間)

本件に関するお問い合わせ先

<研究内容について>

(主著者の情報)

茨城大学大学院理工学研究科 佐藤正寛

分子科学研究所 廣部大地