2022-09-14山形大学,農業・食品産業技術総合研究機構

本件のポイント

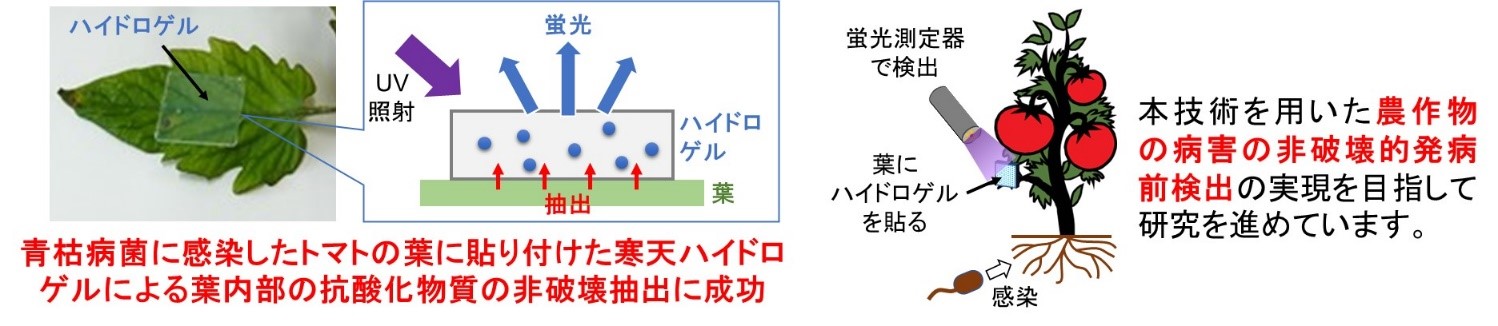

●病原菌(青枯病菌)感染時にトマトの葉の中に生成される抗酸化物質(抗菌物質)を、葉に貼った寒天ハイドロゲルに染み出させ、UV光の照射により非破壊で蛍光検出することに成功しました。

●ヒトの汗成分を検出するために開発した山形大学の独自技術を植物に応用しました。

●従来のELISAやPCR等による病害診断は、発病後に葉や茎、根などを採集し、粉砕するなどの煩雑な前処理が必要です。一方、本手法は、発病前に植物体を採集・粉砕することなく、非破壊的に病原菌の感染を検出できる可能性があります。

●本手法を基盤として、発病前に病原菌の感染を検出する新規病害診断技術の開発・実用化を目指しています。

概要

山形大学学術研究院 長峯邦明 准教授(生物電気化学/大学院有機材料システム研究科担当)と岩佐繁之プロジェクト研究員、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の小原裕三上級研究員らのグループは、青枯病菌に感染したトマトの葉の中に生成される抗酸化物質(抗菌物質)を、葉に貼った寒天ハイドロゲルに染み出させ、UV光を照射することにより蛍光検出することに成功しました。これは、ヒトの汗成分をいつでも検出可能にするために山形大学が独自に開発した技術を植物にも応用したことによる成果です。従来のELISAやPCR等による病害診断は、発病後に葉や茎、根などを採集し、粉砕するなどの煩雑な前処理が必要ですが、本手法は、発病前に植物体を採集・粉砕することなく、非破壊的に病原菌の感染を検出できる可能性があります。本手法を基盤として、現在、生物系特定産業技術研究支援センターの イノベーション創出強化研究推進事業において、発病前に病原菌の感染を検出する新規病害診断技術の開発・実用化を目指しています。また本成果は、2022年8月10日にNature Publishing Groupの電子版科学誌「Scientific Reports」にオンライン版で公表されました。

背景

世界の農業生産額の14.1%が病害による被害で失われているとの報告(Plant Pathology. George N. Agrios, 2012)があり、病害による被害は深刻で、被害の軽減が早急に求められています。農作物の病害対策のためには、目視で確認できるような発病後では有効な防除手法が限られる場合もあり、病原菌の感染を早期に検出する技術が必要とされています。

これまで山形大学学術研究院 長峯邦明 准教授(生物電気化学)と岩佐繁之プロジェクト研究員は、健康管理の目的からヒトの汗成分(グルコースや乳酸などの代謝物、アンモニウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン、塩素イオンなどのイオン種など)をいつでも検出可能にするための独自技術を開発してきました。その方法は、皮膚に寒天ハイドロゲルを貼りつけることで汗の成分を抽出し、その濃度を検出するというものです。これにより、積極的に汗をかかなくても、いつでも汗成分を抽出・検出できる可能性を見出しました。この度、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の小原裕三上級研究員と共にその技術を植物にも応用しました。日本で生産量の多いトマトをモデル植物に、また、全国的に大きな被害を生じている青枯病をモデル病害として、トマトに青枯病菌を感染させ、感染指標物質の検出を試みました。その結果、青枯病菌に感染したトマトの葉の中に生成される抗酸化物質(抗菌物質であるクロロゲン酸)を、葉に貼った寒天ハイドロゲルに染み出させ、UV光を照射することにより蛍光検出することに成功しました。

研究手法・研究成果

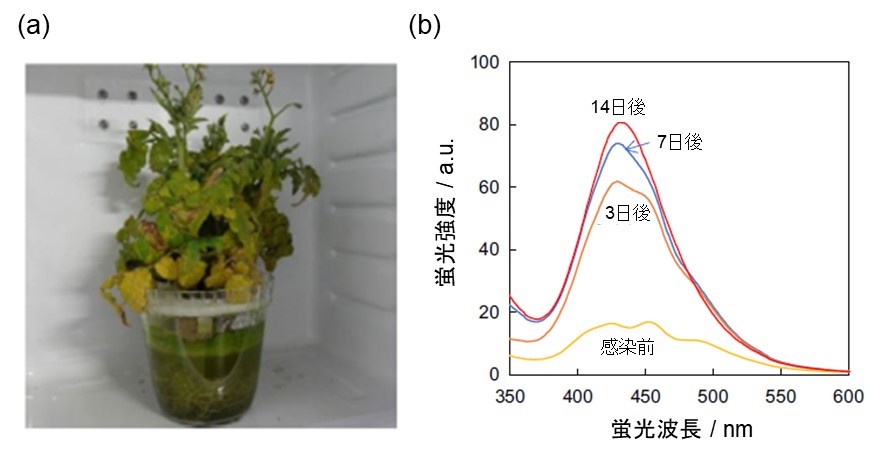

まず予備検討のため、青枯病菌に感染したトマトの葉内部に生成する成分を、葉を破砕し抽出して調べました。トマト「ミニトマト品種:レジナ」(Solanum lycopersicum cv. Regina)は、市販の液肥を用いて水耕栽培しました(図1(a))。3か月間栽培後、青枯病菌(Ralstonia solanacearum)の懸濁液(細菌濃度6.7×108 cfu/mL)を水耕液に対して10%添加し、35°Cの恒温槽内でLEDを照射(約3000 lx、1日12時間照射)しながら14日間栽培しました。本実験では便宜上、根が細菌懸濁液に浸された日数を感染期間とみなしました。感染前と感染後3日目、7日目、14日目に葉を採取・破砕し、メタノールにより生成物を抽出しました。この抽出溶液に310 nmの励起光を照射したときに得られる蛍光を分光蛍光計によって測定しました。図1(b)はトマト葉内成分のメタノール抽出液の蛍光スペクトルです。横軸は検出された蛍光の波長、縦軸は各波長の蛍光の強度を表します。青枯病菌の感染後、波長400-500 nmの蛍光強度が栽培日数と共に増加し続けました。

▲図1 (a) トマト「レジナ」の写真。(b) トマト葉内成分のメタノール抽出液の蛍光スペクトル。

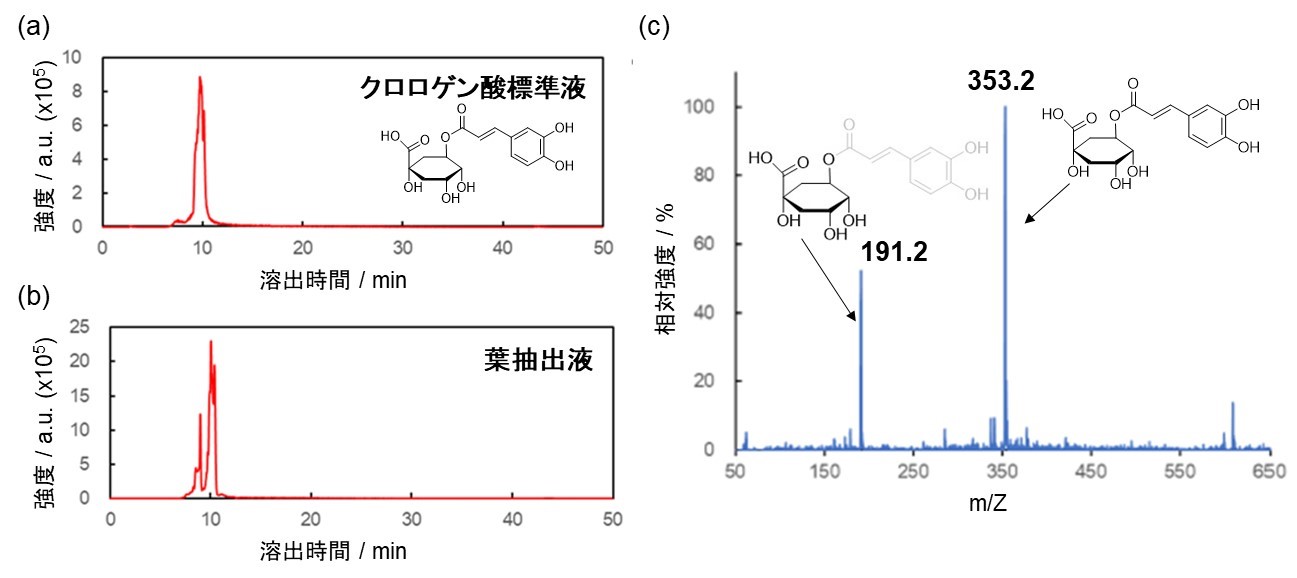

感染14日目の葉のメタノール抽出液を超高速液体クロマトグラム-タンデム質量分析(UPLC-MS / MS)を用いて、ESI(-)モードで測定、MSスペクトルを取得しました。過去の文献を参考にし、サリチル酸、サリチル酸2-O-β-D-グルコシド、クロロゲン酸、スコポレチン、およびフェルラ酸等を、感染後に葉中に生成する候補化合物として、同定・定量を行いました。図2の(a)と (b) は、クロロゲン酸標準溶液(図2(a))と、葉のメタノール抽出液(図2(b))の抽出イオンクロマトグラム(EIC)です。葉のメタノール抽出液では、クロロゲン酸(分子量 354)に対応する疑似分子イオンが検出され、その溶出時間10分は標準溶液中のクロロゲン酸の溶出時間と一致しました。さらに、EICにおける溶出時間10分の溶出成分のMSスペクトルを測定したところ、クロロゲン酸の疑似分子イオンとフラグメント(分子量191。構造は図2(c)の挿入図参照。)が検出されました(図2(c))。以上の結果から、クロロゲン酸は、感染後の葉に含まれる青色蛍光物質の1つとして同定されました。一方、クロロゲン酸以外の候補化合物はEICにおいて検出されませんでした。しかし、図1(b)における感染14日目の葉の抽出物の蛍光スペクトルのピーク波長は、クロロゲン酸由来の波長と近かったものの、正確には一致していなかったことから、クロロゲン酸の他にも蛍光に寄与する物質が共存していると考えられます。現在、引き続き感染葉抽出物の成分分析を続けています。

▲図2 (a)、(b) クロロゲン酸標準溶液(a)と、葉のメタノール抽出液(b)のEIC。(c) EICにおける溶出時間10分の溶出成分のMSスペクトル。

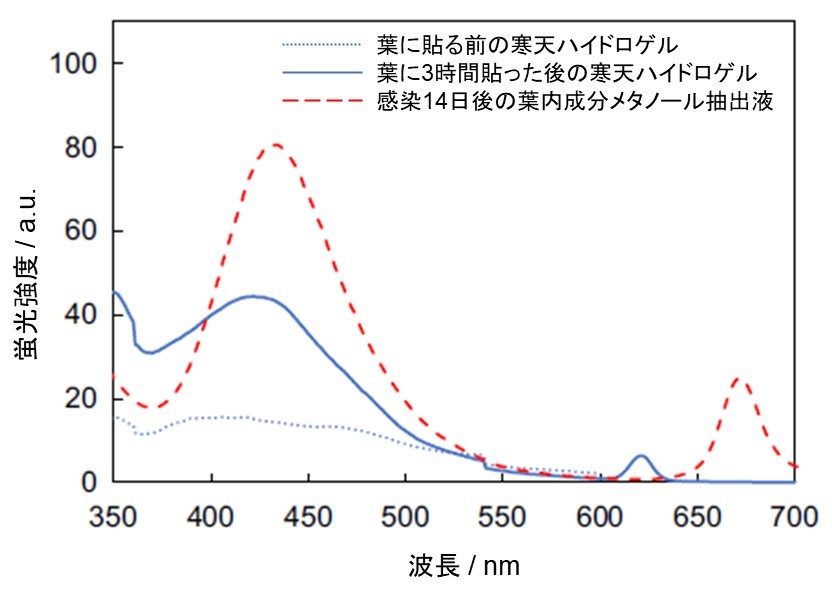

次に、寒天ハイドロゲルによる葉の内部成分の抽出実験を行いました。青枯病菌による感染14日後のトマトの葉表面に寒天ハイドロゲル(寒天濃度4 w/v%。2 cm x 2 cm x 1 mmに成形。)を3時間貼った後、310 nmの励起波長を照射し、蛍光発光を分光蛍光計により測定しました。結果を図3に示します。葉に貼り付ける前(青色点線)と比較し、貼り付けた後(青色実線)の寒天ハイドロゲルは428 nmに最大強度を有する蛍光を示しました。この波長は、感染14日後の葉のメタノール抽出液で得られた蛍光(赤色点線)の波長に近い値でした。つまり、寒天ハイドロゲルにより葉の内部の蛍光物質を抽出可能であることが示されました。 以上の結果から、青枯病菌の感染によりトマトが葉の内部で生成したクロロゲン酸を寒天ハイドロゲルにより非破壊で抽出・検出できることが明らかになりました。実験室レベルでは、見た目の変化がほとんどない感染3日後のトマトでも検出できることがわかりました。

▲図3 青枯病菌による感染14日後のトマトの葉表面に貼る前(青色点線)と3時間貼った後(青色実線)の寒天ハイドロゲルの蛍光スペクトル。赤色点線は青枯病菌による感染14日後のトマト葉内成分のメタノール抽出液の蛍光スペクトル。

今後の展望

本研究では、寒天ハイドロゲルを用いた病原菌の感染を早期に検出する新規病害診断の基盤技術を開発しました。今後もトマトの青枯病を中心に本技術の精度を高める基礎研究をつづけながら、農業生産現場での利用方法の検討や、更には他の病害に対する応用の可能性も検討していきます。将来的には、総合防除体系の中で、本開発技術により予防的に使用する農薬の削減を通じて「みどりの食料システム戦略」に貢献したいと考えています。

支援

本研究は、生物系特定産業技術研究支援センターの「イノベーション創出強化研究推進事業」(JPJ007097)による支援を受けて実施されました。

※用語解説

1.ハイドロゲル:ゼリーやスライムのような、水を含んだ高分子材料。

2.青枯病:植物病原細菌の一種である青枯病菌(Ralstonia solanacearum)の感染により起こる病気で、主に根から侵入した青枯病菌に感染した植物では、導管(水分などが通る組織)のなかで菌が増殖し、水分の吸い上げができなくなることなどによって葉や茎の地上部が萎れてしまい、最終的に枯死します。

掲載論文

題名:Hydrogel-extraction technique for non-invasive detection of blue fluorescent substances in plant leaves

著者名:Shigeyuki Iwasa, Yuso Kobara, Katsumi Maeda, Kuniaki Nagamine

掲載誌:Scientific Reports

掲載日:2022年8月10日

DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-022-17785-w

汗成分センサに関する参考文献

[1] Kuniaki Nagamine et al., Non-invasive sweat-lactate biosensor employing a hydrogel-based touchpad, Scientific reports, 9, 10102 (2019). DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-019-46611-z

[2] Yusuke Ichimura et al., A fully screen-printed potentiometric chloride ion sensor employing a hydrogel-based touchpad for simple and non-invasive daily electrolyte analysis, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 413, 1883-1891 (2021). https://doi.org/10.1007/s00216-021-03156-3

[3] Kuniaki Nagamine, Wet interface engineering for at-rest sweat analysis, Sensors and Materials, 34(8), 3134-3154 (2022). DOI: https://doi.org/10.18494/SAM3899

山形大学では、令和2年度からYU-COE(山形大学先進的研究拠点)(C)支援の下、長峯邦明 准教授(生物電気化学)をリーダーとする研究開発拠点が始動しています。この拠点では、血液診断のような体への負担が大きい行為をしなくても自分の健康状態をいつでも、どこでも、簡単に調べることができる未来のヘルスケアデバイスを、山形大学内外の医工連携で研究開発中です。図4はその1例であり、センサの表面に置いた、ハイドロゲルや、食塩水で濡れたろ紙を触るだけで指先から汗成分を抽出し検出できるという基盤技術です。汗には血液成分の一部が混在し、その濃度が病気の指標になり得ることが示唆されています。病気になったら病院へ行く、という従来型の医療は昨今のコロナ禍で見直されつつありますが、この拠点では人々が自らの健康状態を測り、把握し、必要な医療を求めるという「患者志向型」の未来の医療の実現を目指しています。

![図4 山形大学独自の技術を用いた汗成分センサ(参考文献 [3])の画像](https://www.yamagata-u.ac.jp/jp/files/9816/6251/9062/c20748952fc4da8b62cc3d31cba15784.jpg)

▲図4 山形大学独自の技術を用いた汗成分センサ(参考文献 [3])