2022-11-09 東京大学

中村 栄一(化学専攻 特別教授/東京大学名誉教授)

シャン ルイ(化学専攻 特任准教授)

中室 貴幸(化学専攻 特任准教授)

城戸 淳二(山形大学学術研究院 教授)

発表のポイント

- 量子ドット(QD)を用いたQD-発光素子(QD-LED)は有機ELディスプレイに次ぐ次世代技術である。その基幹材料となる純青色QDの精密合成、LED発光、動的挙動の原子レベルでの決定に成功した。

- 反応温度制御によるトップダウン型ではなく、ボトムアップ型の「自己組織化による精密合成」を開発し、さらにディスプレイ発色の国際規格であるBT.2020色度が理想とする純粋な青色(467 nm)に肉薄する発光(463 nm)を実現した。

- 単分子原子分解能時間分解電子顕微鏡(SMART-EM)によりQDの動的構造を世界で初めて原子レベルで解明した。従来の限界を超えたイメージング手法は今後のQD材料開発のキーテクノロジーになるだろう。

発表概要

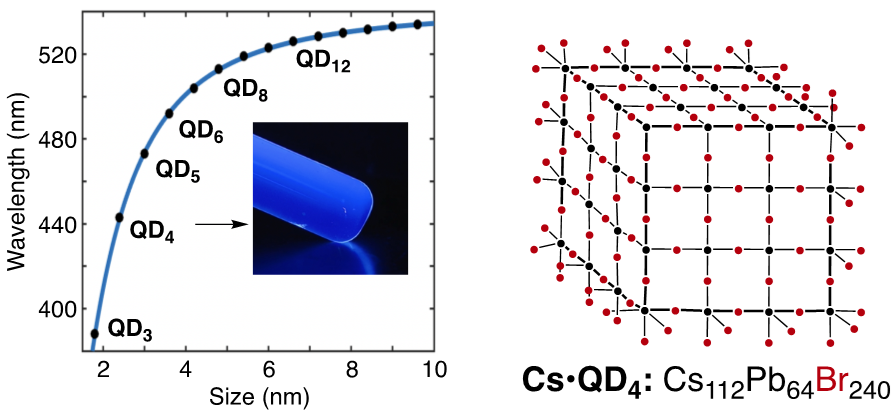

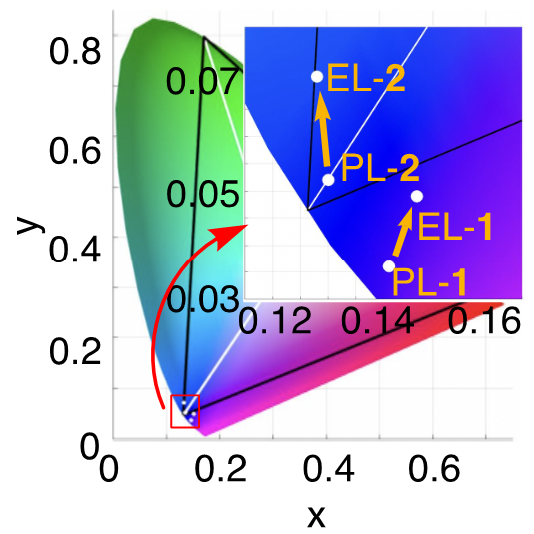

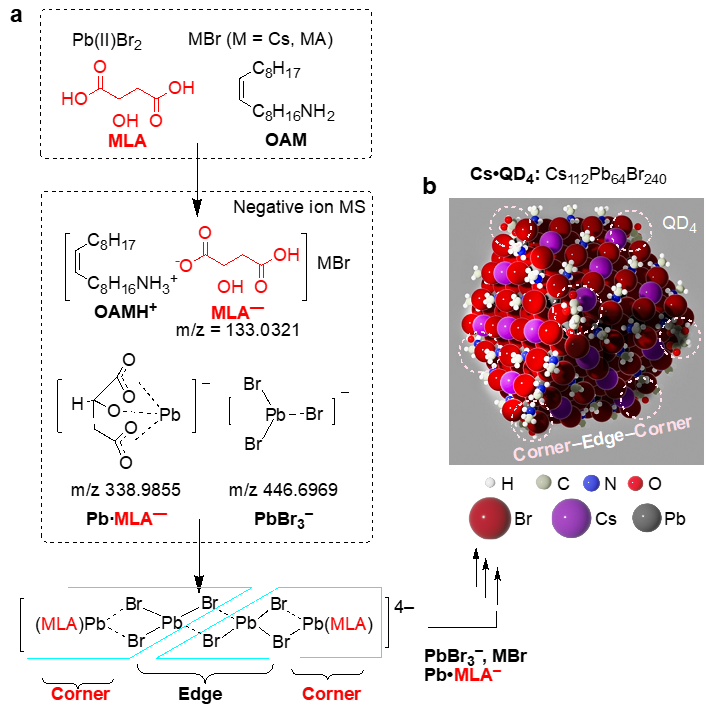

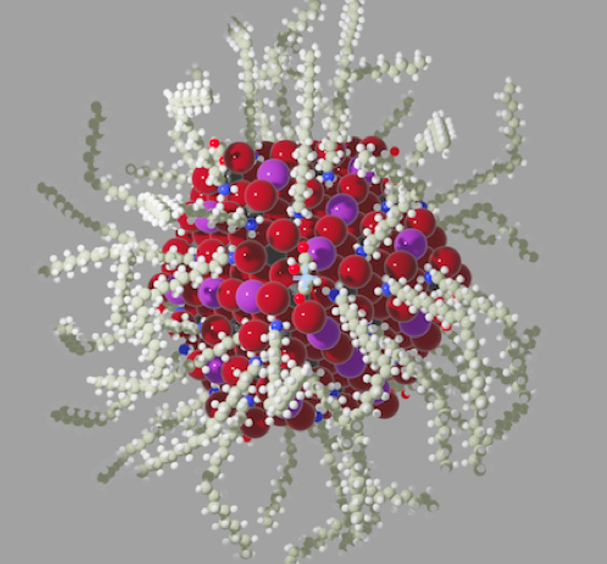

東京大学大学院理学系研究科化学専攻の中村栄一特別教授らの研究グループは、一辺当たり4つ、計64個の鉛原子からなる立方体の純青色ペロブスカイトQD(図1、本論文ではQD4と呼ばれている(注1))を高精度かつ無欠陥で合成し、蛍光発光波長463 nm、半値幅15 nm、蛍光量子効率97%という、発色の国際規格であるBT.2020色度(注2)が理想とする純粋な青色((0.131, 0.046);図2の黒三角形頂点)に肉薄する発光((0.135, 0.052);図2のPL-2)を実現した。テレビジョン向けQD-LED(注3)の赤や緑のQDでは急速に改善が進んでいるが、そのサイズが数nm以下となる青色QDは構造的に純粋、均一に合成することが困難である。合成反応系の温度つまり物理量を制御するという従来のトップダウン的合成法の問題点が露呈している。本研究では基本発想を転換し、原子と分子から組み上げる「自己組織化による精密合成」の概念に基づくボトムアップ手法を案出し(図3)、発光波長463nm、半値幅15nm、蛍光量子収率97%を達成した。さらに山形大学城戸淳二教授、千葉貴之助教と共同でQD-LEDデバイスを作成し、発光波長464 nm/半値幅15 nmというBT.2020 が定める467 nmの単色光源に極めて近いLED発光を達成した(図2)。QDの構造決定には単分子原子分解能時間分解電子顕微鏡法(SMART-EM)(注4)を活用し、QDの動的構造を世界で初めて原子レベルで解明した。その結果はこの青色QDは図4に示したように、「ナノ粒子」と呼ぶよりは、巨大分子と見做すに相応しいきっちりした構造を持っていることを示している。従来の限界を超えたイメージング手法は今後のQD材料開発のキーテクノロジーになるだろう。

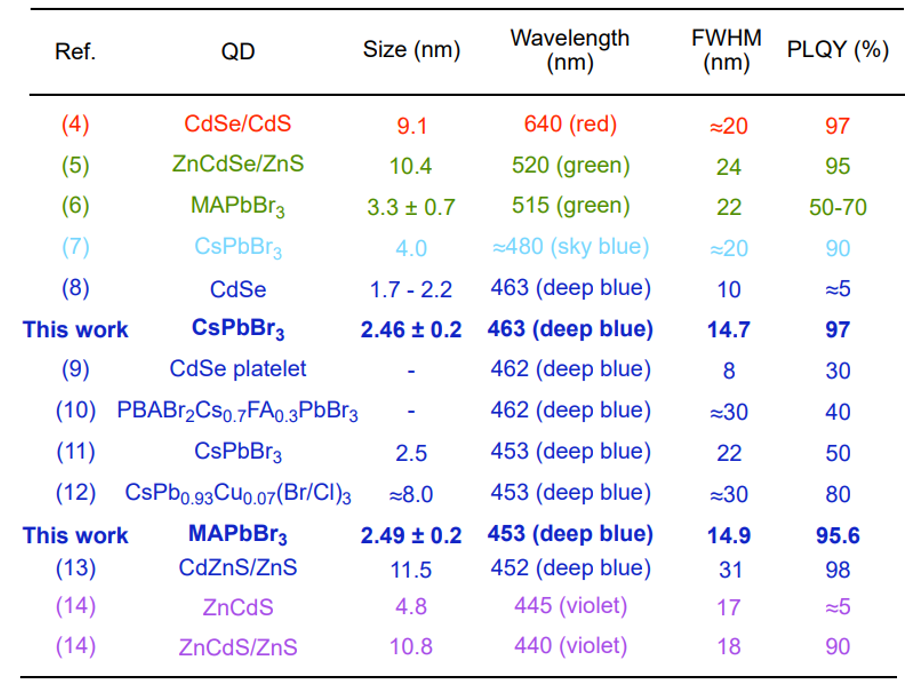

なお、ごく最近報告された類似の論文は青色QDの例が掲載されているが色の純度と発光効率は明記されていない(Q. Akkerman et al, Science, 377 (6613), 1406-1412, 2022)。掲載生データの測定によると波長半値幅は29 nm、蛍光量子収率は約60%である。

図1:QDのサイズと発光波長との関係、本研究で合成したペロブスカイトQD溶液に紫外線照射した時の蛍光写真、および構造模式図。鉛と臭素のみを示しCsは省いてある。

図2:発光スペクトルを色度座標に変換したCIE色度図。黒の実線がBT. 2020色域規格。1はMAPbMr3にMLAとOAMHが配位したQD、2はCsPbMr3にMLAとOAMHが配位したQDを示す。PLは蛍光発光の場合、ELはLEDデバイスとしての発光の場合を表す。

図3:リンゴ酸アニオン(MLA–)をテンプレートにしたQD4合成とQDの構造の模式図。煩雑さを避けるためにオレイルアンモニウム(OAMH+)の長鎖はメチル基で代用。MLAは点線の丸で囲まれた箇所に配位。

図4:オレイルアンモニウム(OAMH+)の長鎖を明示したQD4の分子模型。

研究の背景

現在市販されているスマートフォンやテレビジョンの上位機種には、有機EL(OLED)ディスプレイが採用されている。液晶ディスプレイと異なり、OLEDは自分自身が発光する素子であるため動画視認性に優れる一方で、OLEDでは発光波長の幅が広いために色純度が低い点に問題がある。特に青色は発光効率も低いという課題がある。有機発光材料を高輝度の量子ドット(QD)に進化させたQD-LEDは、高い色純度と高い発光効率を同時に実現できる次世代ディスプレイ技術して期待されている。

QDとは、数nmから数十nmの結晶構造をした材料であり、材料や結晶サイズを変えることで容易に発光波長の制御ができる。そのためには完璧なサイズ制御を実現する必要がある。QD材料としてカドミウム(Cd)系材料が先行して商品化されてきたが、ペロブスカイトQDはCd系より色純度が高いことから、特に超高精細テレビジョン(UHDTV)向けに注目されている。赤と緑のペロブスカイトQD-LEDは急速に性能が向上しているものの、青色に関しては良い成果が出ていない。青色ペロブスカイトQD材料は合成が難しい上、安定性が悪いために現行のQD研究での最重要の開発ターゲットとなっている。

発表内容

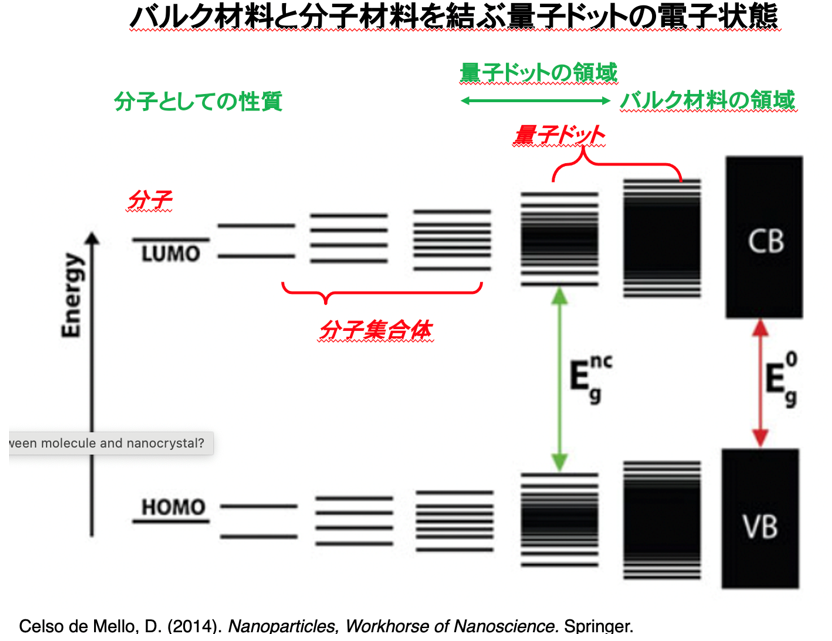

結晶性無機半導体固体の大きさをどんどんと小さくして、ナノメートル単位の厚さの2次元ナノ薄膜にしたり(量子井戸)、3次元ナノ粒子にしたりすると発光波長の狭い青い色の発光が起きる。前者の材料の安定的製造を実現し、青色発光ダイオードとして我が国で完成された技術は2014年ノーベル物理学賞の対象となった。後者は量子ドット(QD)と呼ばれ、次世代ディスプレイ製造のための基幹材料と目されている。半導体ナノ粒子のサイズをバルクと分子の間のサイズ、すなわち数nmスケールまで小さくしていくと、結晶構造は同じままでありながら電子状態が変化して、離散的な電子状態、すなわち電子を持つ状態と持たない状態の二つの状態を持ち、特徴的な発光を示す(図1,5)。これをQDと呼ぶ。QDの製造の材料としては古くは、高温で合成するカドミウムとセレン、インジウムとヒ素などの組み合わせや、最近では室温で合成できる鉛ペロブスカイトを用いたQDが開発されている。高輝度で純粋な青色を発色させるためには、ナノ粒子を完全に同じサイズと構造を持たせて造り上げる必要がある。理想的な青色の基準はBT.2020色域規格である467 nmにできる限り近く、発光波長幅15 nm、蛍光量子収率100%である。

図5:分子からバルクへと至る途中に生じる量子ドットの電子状態(Quantum Confinement)。

これまでのQD調製法はサブミクロンサイズのコロイド微粒子の標準法を基盤にして、高温からの急速冷却、すなわち物理的条件を変化させるトップダウン的アプローチで合成されてきた。この手法では、サイズおよび構造を揃えることが困難であり、発光輝度および色の純粋さの両法を満たす性能の実現はできなかった(たとえば量子収率が50%以下)。本研究は、調製法の基本発想を転換し、原子と分子から組み上げる「自己組織化による精密合成」の概念に基づくボトムアップ手法によって発光波長463 nm、半値幅15 nm、蛍光量子収率97%を達成した。

山形大学城戸淳二教授、千葉貴之助教と共同で、このQDを用いてQD-LED素子を作製し電流を注入したところ、BT. 2020の色度座標に極めて近い純青発光(464 nm)が観察された。「自己組織化による精密合成」の概念は本学の藤田誠教授が世界に先鞭を付けた分子構築戦略であり、本研究成果はその概念をQD調製へと拡大したものである。

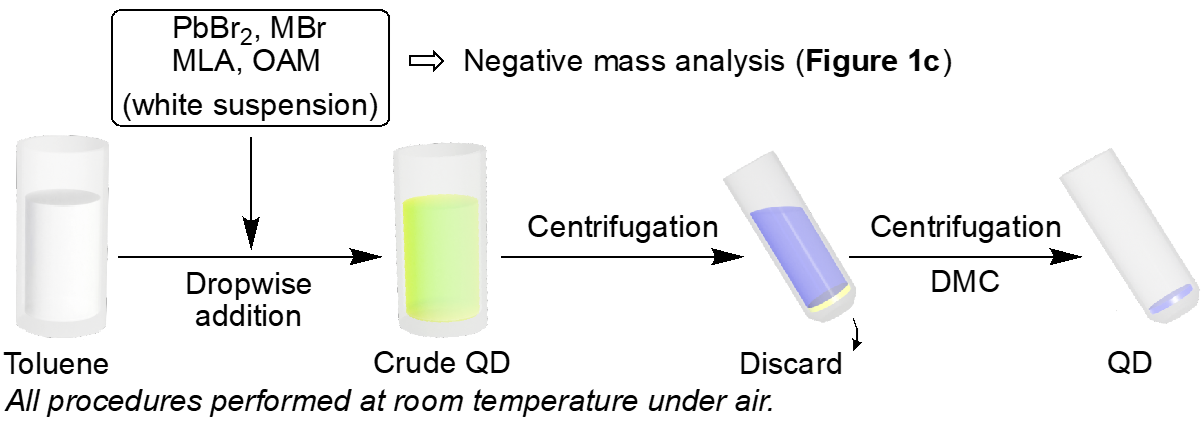

具体的には、臭化鉛(PbBr2)、セシウムブロミド(CsBr)またはメチルアンモニウムブロミド(CH3NH3Br)、リンゴ酸(MLA)、オレイルアンモニウム(OAMH+)を極性溶媒であるジメチルホルムアミド中で室温攪拌することで均一溶液を調製、これを室温の無水トルエンの中に注入するという簡便な操作でQDをほぼ無色の粉末として得ることができる(図3,6)。この粉末の溶液に紫外線を照射したり、発光デバイス構造の中に組み込んで電圧を掛けることで青色発光をさせる。

図6:青色ペロブスカイトQD合成の模式図。

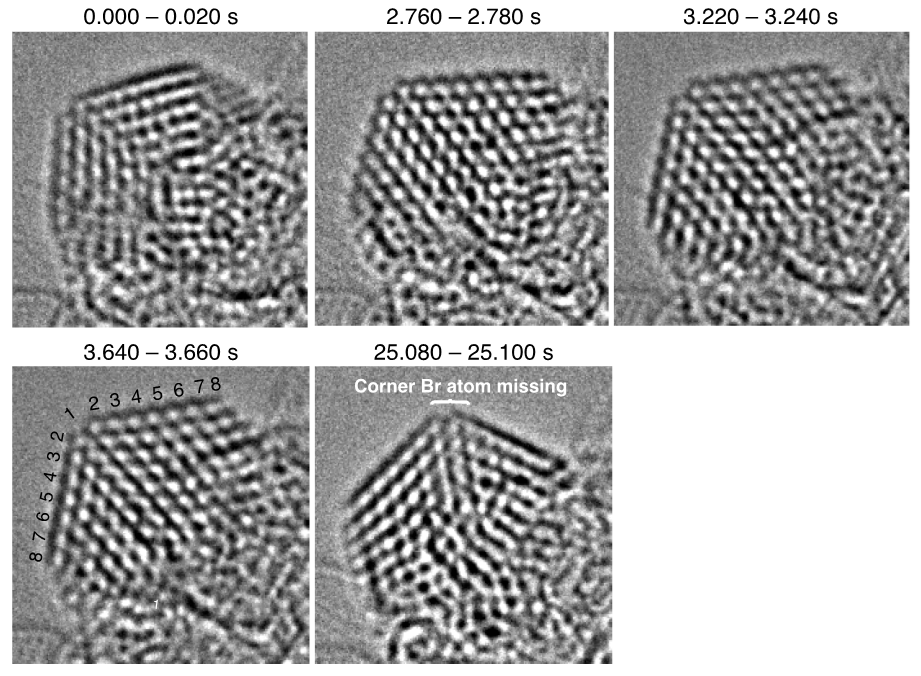

さらに本研究では、QDの構造決定に関してもブレークスルーを実現した。すなわち単分子原子分解能時間分解電子顕微鏡(SMART-EM)という独自分析手法を駆使し、ナノ結晶の構造や表面の配位子の位置を、世界で初めて原子レベルの精度で決定した。我々はすばやく構造変化するQDを1フレーム20ミリ秒の映像を撮影した。図7にその映像のうちの5つのフレームを示した。ここでは立方体の3つの角と5つの辺が多数の臭素原子の列として記録されており、エネルギー分散型X線分光法で決定した元素組成のデータなどとあわせた考察から、このQDが64個(4x4x4)のPb原子で構成される一辺約2.5 nmの立方体であることを決定した。商品化されているCd系QDが球形で広いサイズ分布を取るのに対し、自己組織化アプローチで合成したペロブスカイトQDは立方体であるために95%の純度で同一サイズを形成することが特徴的である。

図7:一辺約2.5 nmの立方体 QDの顕微鏡像。原子レベルの精度でイメージングが可能であり、1つのQDがCs58Pb64Br232MLA8OAMH54の分子組成からなることを解明した。

図8には文献に報告されているQDの発光特性と今回のQDの比較を載せた。今回のQDが既知のどのQDよりも高い発光特性を持っていることが分かる。

図8:従来報告されているQDと、本研究で合成したQDの蛍光発光特性比較。

本研究成果は、科学研究費補助金(課題番号:JP19H05459, JP20K15123)などの支援によって実施された。

発表雑誌

- 雑誌名

Journal of the American Chemical Society論文タイトル

Precision synthesis and atomistic analysis of deep blue cubic quantum dots made via self-organization著者

Olivier J. G. L. Chevalier, Takayuki Nakamuro*, Wataru Sato, Satoru Miyashita, Takayuki Chiba, Junji Kido, Rui Shang*, Eiichi Nakamura*DOI番号

10.1021/jacs.2c08227

用語解説

注1 ペロブスカイト量子ドット(QD)

ペロブスカイト構造を有するAPbX3 [A = Cs, MA(メチルアンモニウム)、 FA(ホルムアミジニウム)、X = Cl, Br, I] の化学式で示されるナノ結晶材料。CdSe系材料に代わる量子ドットと考えられており、粒径とハロゲン化物の組成に依存し、CsPbX3量子ドットの発光波長は可視スペクトル領域全体(450~700 nm)にわたって調節可能。

注2 BT.2020

ハイビジョン(HDTV)の次、4K・8K放送に対応する超高精細度テレビジョン(UHDTV)のための映像フォーマット。色再現範囲が大幅に拡大し、R(0.708, 0.292)、G(0.170, 0.797)、B(0.131, 0.046)などの色度座標が定められた。

注3 QD-LED

QDを用いた発光ダイオード。QD自体が発光するQD-LEDは、色域が広い自発光のディスプレイに応用できる。さらに溶液プロセスが可能なために製造コストを削減でき、次世代ディスプレイとして期待が高まっている。ディスプレイメーカーによる試作発表は続いているものの、表示性能や信頼性がまだ確立されていないため、大規模な商業化には至っていない。

注4 単分子原子分解能時間分解電子顕微鏡(SMART-EM)

原子一つ一つを区別して観察可能な性能を有する原子分解能電子顕微鏡を用いて、分子一つ一つの構造や形状の時間変化を原子分解能で追跡する分析手法。中村教授らのグループにより独自に開発された手法で、カーボンナノチューブを担体とすることで有機分子を長時間安定に観察することが可能である。これまでに、カーボンナノチューブに内包した炭化水素分子が回転、並進運動する様子や、金属原子が化学反応を触媒する様子の動画撮影、また分子がカーボンナノチューブ表面で結晶になる様子をとらえることに成功している(2007、2008、2010、2011、2012年東京大学理学部プレスリリース参照)。