2021-12-22 理化学研究所,大阪大学,東京医科歯科大学

理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター分子標的化学研究チームの丹羽節副チームリーダー(研究当時、現東京医科歯科大学生体材料工学研究所生命有機化学分野准教授)、細谷孝充チームリーダー(同教授)、大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻の植竹裕太助教、櫻井英博教授らの共同研究グループは、有機化合物の骨格に相当する炭素ー炭素結合[1]を構築する手法として、反応系に塩基[2]を添加しない新しい形式の「鈴木・宮浦クロスカップリング反応[3]」の開発に成功しました。

本研究成果は、有機化合物を化学合成する基本的な手法の一つとして、医薬品や機能性材料の開発への応用が期待できます。

鈴木・宮浦クロスカップリング反応は、パラジウム[4]触媒[5]を用いて有機ホウ素化合物[6]と有機ハロゲン化物[7]を連結し、炭素-炭素結合を形成する手法です。本反応の進行には、触媒として用いるパラジウム錯体[8]に加え、有機ホウ素化合物の反応性を高める塩基の添加が一般的ですが、同時に塩基は有機ホウ素化合物の分解も引き起こすため、効率の低下を招くことが課題でした。

今回、共同研究グループは、ルイス酸[9]としての性質を持つ亜鉛[10]錯体の添加により、塩基なしでもクロスカップリング反応が高効率に進行することを発見しました。この反応の詳細を大型放射光施設「SPring-8」[11]を用いたX線吸収分光法[12]などで調べたところ、亜鉛錯体がパラジウム触媒と有機ハロゲン化物に作用して、高い反応性を示すカチオン性[13]パラジウム錯体が安定的に発生し、これが有機ホウ素化合物と速やかに反応することが明らかになりました。

本研究は、科学雑誌『Nature Catalysis』オンライン版(12月17日付)に掲載され、同誌12月号の表紙を飾りました。

背景

有機化合物の骨格に相当する炭素ー炭素結合の形成は、化学合成の基本的な過程の一つです。これまでにさまざまな手法が開発されましたが、なかでも、有機ホウ素化合物と有機ハロゲン化物をパラジウム触媒で反応させ、炭素ー炭素結合を介して連結する「鈴木・宮浦クロスカップリング反応」は、その高い信頼性から優れた手法の一つと見なされています(図1)。この反応は医薬品や機能性分子の開発に活用されており、その有用性が高く評価され、2010年のノーベル化学賞の受賞対象となりました。

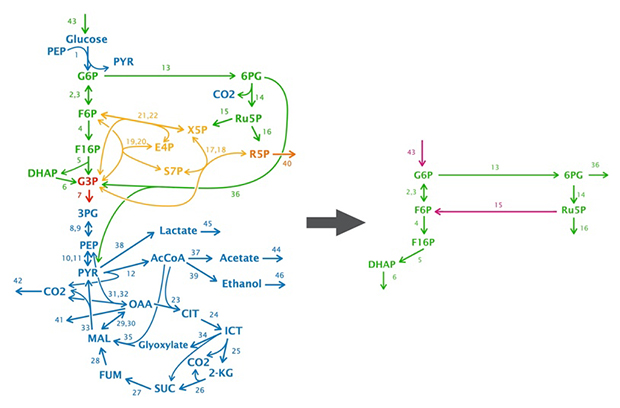

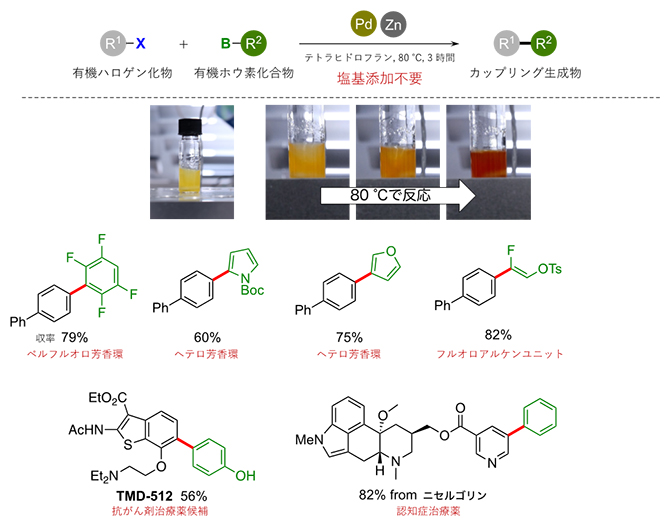

図1 鈴木・宮浦クロスカップリング反応の概要図

パラジウム触媒を用いて、有機ハロゲン化物と有機ホウ素化合物を連結する方法を鈴木・宮浦クロスカップリング反応と呼ぶ。一般的には有機ホウ素化合物の反応性を向上させるために塩基を添加するが、塩基は有機ホウ素化合物のホウ素の脱離を併発することが問題となっている(上式)。今回、塩基の代わりにルイス酸としての性質を持つ亜鉛錯体を加えても同様の反応が進行することを明らかにした(下式)。

有機ホウ素化合物は空気中で安定に取り扱える便利な試薬ですが、反応性が低く、そのままでは有機ハロゲン化物との反応が進行しないため、クロスカップリング反応に利用できません。そこで、鈴木・宮浦クロスカップリング反応では、有機ホウ素化合物の反応性を高めるための試薬として、塩基を添加することが一般的です。しかし、塩基の添加は原料である有機ホウ素化合物の分解も同時に引き起こすことが知られています。とりわけ、医薬品や機能性分子によく見られる化学構造を含む有機ホウ素化合物は分解の速度が速く、望みの生成物が得られないことがあります。この塩基の使用に伴う問題は古くから知られており、さまざまな解決策が模索されてきましたが、その多くが使用する分子の特別な設計に基づくもので、一般的な有機ホウ素化合物と有機ハロゲン化物のカップリングに適用できるものはごく限られています。

そこで共同研究チームは、塩基の添加を必要とせず、かつ多様な基質に適用可能な新しい形式の鈴木・宮浦クロスカップリング反応の開発を目指しました。

研究手法と成果

共同研究グループは、塩基の使用を回避する手段として、有機ホウ素化合物の反応性ではなく、パラジウム錯体の反応性に着目しました。有機ハロゲン化物とパラジウム触媒が反応して生じる有機パラジウム錯体[14]は比較的反応性が低く、有機ホウ素化合物と反応するには塩基の添加が必要です(図2上式)。

これに対し、この錯体からハロゲン原子が脱離した化学構造を持つカチオン性パラジウム錯体は反応性が高く、塩基を添加せずとも有機ホウ素化合物と速やかに反応することが知られています(図2中式)。一方でこの錯体は熱的には不安定であり、室温下でもすぐに分解するため、塩基を用いない鈴木・宮浦クロスカップリング反応は、カチオン性錯体を中間体(反応中間体)[15]として生じるように設計された特別な場合に限られていました。

これに対し共同研究グループは、ルイス酸としての性質を持つ亜鉛錯体を塩基の代わりに用いることで、特別な設計をしなくても高効率でカップリング生成物が得られることを発見しました。この理由として、亜鉛錯体はハロゲン原子と親和性が高いため、有機パラジウム錯体からハロゲン原子を引き抜くことで、カチオン性錯体のような中間体が生じたものと想定されました。しかもこの中間体は、従来のカチオン性錯体とは異なり熱的に安定で、室温で数日保存ができるほどでした(図2下式)。

さらに、調製した中間体に有機ホウ素化合物を作用させたところ、わずか数分でクロスカップリング生成物を与えることが分かりました。すなわち、このカチオン性錯体と思われる中間体は、有機ホウ素化合物との高い反応性と熱安定性を併せ持つことになります。この性質の由来を理解するには、この中間体の化学構造を明らかにする必要があります。しかしこの中間体の精製は困難であり、構造決定の強力な手法であるX線結晶構造解析[16]などの適用が困難でした。

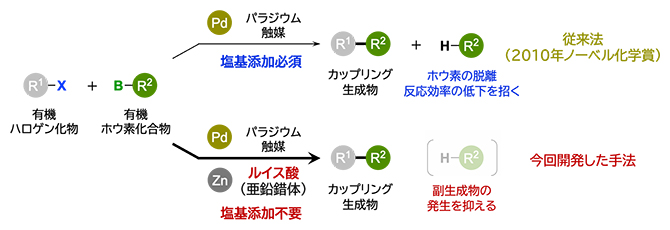

図2 鈴木・宮浦クロスカップリング反応のメカニズム

鈴木・宮浦クロスカップリング反応は、まず有機ハロゲン化物とパラジウム触媒(Pd)が反応し、中間体として有機パラジウム錯体を生じることから始まる(上式)。この錯体は有機ホウ素化合物(B-R2)と反応するが、この際に塩基の添加が必須である。一方、有機パラジウム錯体からハロゲン原子を脱離させたカチオン性錯体は、塩基を添加することなく有機ホウ素化合物と反応するが、熱的に不安定で室温で速やかに分解することが知られている(中式)。これに対し、亜鉛錯体(Zn)を用いて生じた中間体は、有機ホウ素化合物と速やかに反応でき、かつ熱的に高い安定性を持つことが分かった(下式)。

そこで、大型放射光施設「SPring-8」のBL14B2ビームラインを用いて、この中間体を含む溶液をX線吸収分光法(X-ray absorption spectroscopy:XAS)により分析しました(図3A)。本手法は、元素が吸収するエネルギーのX線を照射し、その吸光度の変化を解析することで、着目している元素の近くにどのような元素が、どれくらいの距離に存在しているかといった周辺構造情報が得られます。この中間体を構成すると思われるパラジウムや亜鉛などのXAS計測を行った結果、この中間体がパラジウム原子と亜鉛原子を一つずつ含むカチオン性の二核錯体であることが分かりました(図3B, C)。このモデル構造に基づき、スーパーコンピュータシステム「HOKUSAI」[17]を用いた計算化学的手法などを組み合わせてその電子状態を精査したところ、パラジウム原子が、やや離れた臭素原子や、パラジウムが持つ配位子の一部との間に相互作用が働いており、この複数の相互作用の存在が、中間体の熱的な安定性の由来であることが示唆されました。

さらに解析を進めた結果、中間体であるカチオン性パラジウム・亜鉛二核錯体は、熱的に不安定なカチオン性パラジウム錯体を徐々に発生させる前駆体[18]として機能することが示唆されました(図3C)。このカチオン性パラジウム錯体は生成後速やかに有機ホウ素化合物と反応するため、懸念された熱分解を最低限に抑えられたものと理解できます。以上の理由から、今回添加した亜鉛錯体が、反応性の高いカチオン性錯体の発生とその安定化の両方に寄与しているものと結論づけました。

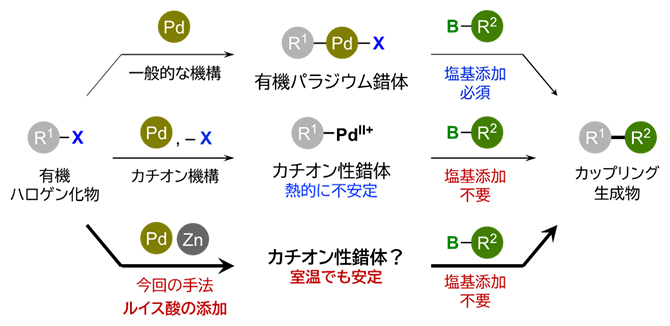

図3 亜鉛錯体の添加で生じる中間体のX線吸収分光法(XAS)解析

A)XASの測定をする際に試料溶液を固定する様子。ベージュ色の縦置きのセルの中に反応溶液が含まれており、円形の窓からX線を透過させる。なお溶液セルは、有機溶剤耐性の高いPEEKとテフロンで構成されている。

B)得られたスペクトル(実験値)と、想定している化学構造をもとにシミュレーションした計算値の一致具合から想定構造の妥当性を評価する。グラフの横軸は、測定元素からどれだけ離れた位置に他の元素が存在しているかを示している。

C)中間体の化学構造から想定される本反応のメカニズムの一部。パラジウムと亜鉛の両方の原子を含むカチオン性パラジウム・亜鉛二核錯体がまず中間体として発生し、ここから徐々に亜鉛部位が脱離することで高反応性のカチオン性パラジウム錯体が生じ、有機ホウ素化合物と反応すると考えられる。

今回見いだした亜鉛錯体を用いる鈴木・宮浦クロスカップリング反応は、塩基の添加を必要としません。このため、塩基性条件に弱い有機ホウ素化合物を用いても反応が円滑に進行します。本手法は医薬品候補化合物や、市販の医薬品の化学改変にも活用でき、高い実用性を持つ新手法であることが示されました(図4)。

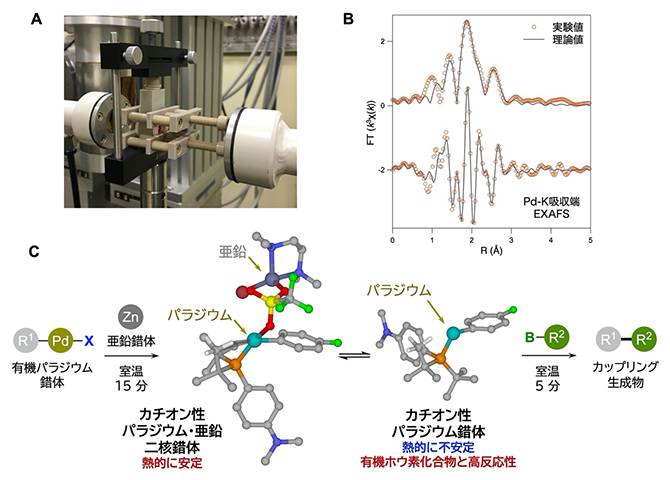

図4 亜鉛錯体を用いた鈴木・宮浦クロスカップリング反応の実施例

塩基を用いないため、塩基性条件で分解してしまう有機ホウ素化合物に用いることができる。適用できる基質の範囲は広く、生物活性分子の合成や化学改変にも応用できる。図に示した化合物では、構造式の赤線部分が本法で構築した炭素-炭素結合となる。また用いた試薬は安定性が高く、一般的な有機化学実験設備があれば実施可能で、反応条件としては穏和な80℃以下の温度で進められる。

今後の期待

今回共同研究グループは、カチオン性パラジウム錯体の反応性に着目し、塩基添加を必要としない鈴木・宮浦クロスカップリング反応の開発に成功しました。本反応は適用可能な化合物の幅が広く、今後、医薬品や機能性材料などの高付加価値化合物の合成に活用されることが期待できます。

鈴木・宮浦クロスカップリング反応に限らず、遷移金属触媒を用いたクロスカップリング反応において、カチオン性金属錯体の活用はまだ限定的です。今回、ルイス酸としての性質を持つ亜鉛錯体を用いて、カチオン性パラジウム錯体を安定に扱う手法を見出しました。今後、亜鉛に限らずさまざまなルイス酸を用いることで、カチオン性遷移金属錯体の特性を利用した新たな触媒反応の開発が期待できます。

補足説明

1.炭素ー炭素結合

二つの炭素原子同士で形成される共有結合。結合に関与する電子の数により、単結合、二重結合、三重結合のいずれかが形成される。鈴木・宮浦クロスカップリング反応では単結合が形成される。

2.塩基

一般に水素イオン(プロトン、H+)を受け取る、もしくは電子対を与える化学種を指す。特に前者はブレンステッド塩基、後者はルイス塩基と呼ばれる。塩基の反対の役割を持つものを酸と呼ぶ。

3.鈴木・宮浦クロスカップリング反応

異なった有機化合物の炭素と炭素同士を、金属触媒などを用いて結合させる反応を、クロスカップリング反応と呼ぶ。なかでも、有機ホウ素化合物を用いるものは鈴木・宮浦クロスカップリング反応と呼ばれる。本反応の開発者である北海道大学の鈴木章名誉教授はこの業績を評価され、2010年にノーベル化学賞が授与されている。

4.パラジウム、遷移金属

周期表の第3族から第11族までに属する元素を遷移金属と呼ぶ。パラジウムは第10族に属する原子番号46の元素で、触媒としてよく用いられる遷移金属の一つ。工業的に自動車の排気ガスの浄化に利用されるほか、鈴木・宮浦クロスカップリング反応をはじめとするさまざまな化学反応の触媒としても機能する。

5.触媒

化学反応の反応速度を速める物質で、触媒そのものは反応の前後で性質が変化しない。

6.有機ホウ素化合物

ホウ素は周期表の第13族に属する元素であり、自然界ではホウ砂などの安定な無機化合物として存在している。有機ホウ素化合物はホウ素を含む有機化合物の総称であり、鈴木・宮浦クロスカップリング反応のほか、多様な化学変換に利用される。

7.有機ハロゲン化物

周期表の第17族に属するハロゲン元素を持つ有機化合物の総称。

8.錯体

金属イオンとの配位結合で形成された分子。錯体では、中心金属の酸化数(価数)は配位している化合物の性質で決まる。

9.ルイス酸

水素イオン(プロトン、H+)を与える、もしくは電子対を受け取る化学種を酸と呼ぶ。特に前者はブレンステッド酸、後者はルイス酸と呼ばれる。本研究で用いた亜鉛錯体は、ハロゲン原子が持つ電子対を受け取りやすい性質を持つ。

10.亜鉛

周期表の第12族に属する原子番号30の金属元素。工業的には防食を目的としてめっきに使われるほか、人体における必須微量元素としても知られる。

11.大型放射光施設「SPring-8」

理化学研究所が所有する、兵庫県の播磨科学公園都市にある放射光を生み出す共同利用実験施設。SPring-8の名前はSuper Photon ring-8 GeV(GeV:ギガエレクトロンボルト)に由来する。放射光とは、荷電粒子が磁場の中で曲がる際に放射される光の一種。SPring-8では、周回する電子群のサイズが小さいことや高い安定性のため、世界最高品質の放射光が得られる。

12.X線吸収分光法

物質の電子状態や局所構造に関する情報を得るための吸収分光法の一つ。X線を物質に入射し、X線エネルギーに対する吸光度の変化を計測したものをX線吸収スペクトルと呼び、着目している元素の電子状態や化学状態(価数、対称性など)、周辺構造(隣接する元素までの距離や個数)などの情報が得られる。多くの場合、物質の三体(固体、液体、気体)を問わず測定できるため、溶液中での分子構造決定に有用である。単色化したX線のエネルギーを連続的に変化させて測定する必要があるため、SPring-8などの放射光施設で実施されることが多い。

13.カチオン性

正電荷を帯びた状態のこと。カチオン性パラジウム錯体の場合、錯体全体として正電荷を帯びていることを示す。

14.有機パラジウム錯体

パラジウムを中心元素とする錯体の中で、パラジウムー炭素結合を持つもの。一般に金属-炭素結合を持つ錯体は有機金属錯体と呼ばれる。

15.中間体(反応中間体)

化学反応の過程で一時的に生じ、反応の完了後に消失する化合物を指す。多くの化学反応は多数の反応(素反応)の連続で進行する多段階反応であり、各素反応の生成物は続く反応により消失していく。この素反応の生成物が中間体に相当する。

16.X線結晶構造解析

単結晶に含まれる分子の化学構造を決定するための手法の一つ。単結晶にX線を照射すると、結晶構造に応じて特定の方向に回折され、その強度から電子密度の三次元分布が得られる。この回折パターンを解析することで、結晶状態の分子の立体構造が得られる。対象となる試料の単結晶の作成が必要だが、化学構造の決定に極めて有用な手法の一つである。

17.HOKUSAI

理化学研究所が所有する、埼玉県和光市にあるスーパーコンピュータシステム。HOKUSAIは、浮世絵師である葛飾北斎の名に由来する。

18.前駆体

ある分子が生成する前段階の物質。主に化学的に不安定な中間体などを発生させる際に、安定な分子を前駆体として利用する。

共同研究グループ

理化学研究所

生命機能科学研究センター 分子標的化学研究チーム

副チームリーダー(研究当時) 丹羽 節(にわ たかし)

(現 客員研究員、東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 生命有機化学分野 准教授)

研究員(研究当時) 磯田紀之(いそだもとゆき)

(現 国際医療福祉大学 助教)

研究補助員 瀧本 正(たきもと ただし)

研究補助員(研究当時) 中岡 光妃(なかおか みき)

チームリーダー 細谷 孝充(ほそや たかみつ)

(東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 生命有機化学分野 教授)

創発物性科学研究センター 物質評価支援チーム

チームリーダー 橋爪 大輔(はしづめ だいすけ)

大阪大学 大学院工学研究科 応用化学専攻

助教 植竹 裕太(うえたけ ゆうた)

教授 櫻井 英博(さくらい ひでひろ)

研究支援

本研究は、理化学研究所運営費交付金(生命機能科学研究、Pioneering Project(Chemical Probe))で実施し、日本学術振興会(JSPS)科学研究費補助金基盤研究(C)「有機ホウ素化合物の非塩基性条件での金属交換を鍵とする有機合成化学(研究代表者:丹羽節)」、同若手研究「合金ナノクラスター触媒による高歪みπ共役化合物の効率合成(研究代表者:植竹裕太)」、同若手研究「ホウ素-亜鉛交換を鍵とするモノフルオロアルケン類の収束的合成法の開発(研究代表者:磯田紀之)」、日本医療研究開発機構(AMED)創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業「ヒット化合物の迅速プローブ化技術の高度化による創薬・生命科学研究支援(研究代表者:細谷孝充)」、ひょうご科学技術協会「ルイス酸を用いた鈴木・宮浦クロスカップリング反応の革新(研究代表者:丹羽節)」、三菱ガス化学研究企画賞(有機合成化学協会研究企画賞)「均一系金属触媒反応における分子間相互作用の実験的観測(研究代表者:植竹裕太)」、理研ー阪大共同研究プログラム「理論化学計算と放射光実験の融合による遷移金属触媒反応メカニズムの精密解析(研究代表者:丹羽節・植竹裕太)」による支援を受けて行われました。

原論文情報

Takashi Niwa*, Yuta Uetake*, Motoyuki Isoda, Tadashi Takimoto, Miki Nakaoka, Daisuke Hashizume, Hidehiro Sakurai, and Takamitsu Hosoya., “Lewis acid-mediated Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction”, Nature Catalysis, 10.1038/s41929-021-00719-6

発表者

理化学研究所

生命機能科学研究センター 分子標的化学研究チーム

副チームリーダー(研究当時) 丹羽 節(にわ たかし)

(現 客員研究員、東京医科歯科大学生体材料工学研究所 生命有機化学分野 准教授)

チームリーダー 細谷 孝充(ほそや たかみつ)

(東京医科歯科大学生体材料工学研究所 生命有機化学分野 教授)

大阪大学 大学院工学研究科 応用化学専攻

助教 植竹 裕太(うえたけ ゆうた)

教授 櫻井 英博(さくらい ひでひろ)

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

国立大学法人 大阪大学工学研究科 総務課 評価・広報係

国立大学法人東京医科歯科大学 総務部総務秘書課広報係