2023-06-22 理化学研究所

理化学研究所(理研)仁科加速器科学研究センター RHIC物理研究室の秋葉 康之 室長、後藤 雄二 先任研究員、ラルフ・サイデル 専任研究員らが参画する国際共同研究グループは、米国ブルックヘブン国立研究所(BNL)の衝突型加速器「RHIC」[1]を使って、陽子内部のクォーク[2]およびグルーオン[2]の散乱で直接生成する光(直接光子)により、グルーオンのスピンの向きを正確に測定し、グルーオン・スピンと陽子スピンの向きが同じであることを明らかにしました。

本研究成果は、今後の量子科学の発展に大きく寄与するものと期待できます。

陽子や電子、素粒子は、地球の自転に似たスピンと呼ばれる固有の性質を持っており、スピンには上向きあるいは下向きのどちらかの向きがあります。陽子はクォークとグルーオンという素粒子から構成されており、陽子スピンを説明するには、グルーオンの向きを調べる必要があります。

今回、国際共同研究グループはRHICを用いて、スピンの向きをそろえた陽子(偏極陽子)同士を衝突させ、グルーオンの散乱から生成される直接光子数の非対称度[3]の測定に成功しました。得られた実験データは、グルーオン・スピンの向きが陽子スピンの向きと同じであることを決定的に支持していることが明らかになりました。

本研究は、米国の科学雑誌『Physical Review Letters』オンライン版(6月21日付:日本時間6月22日)に掲載されました。

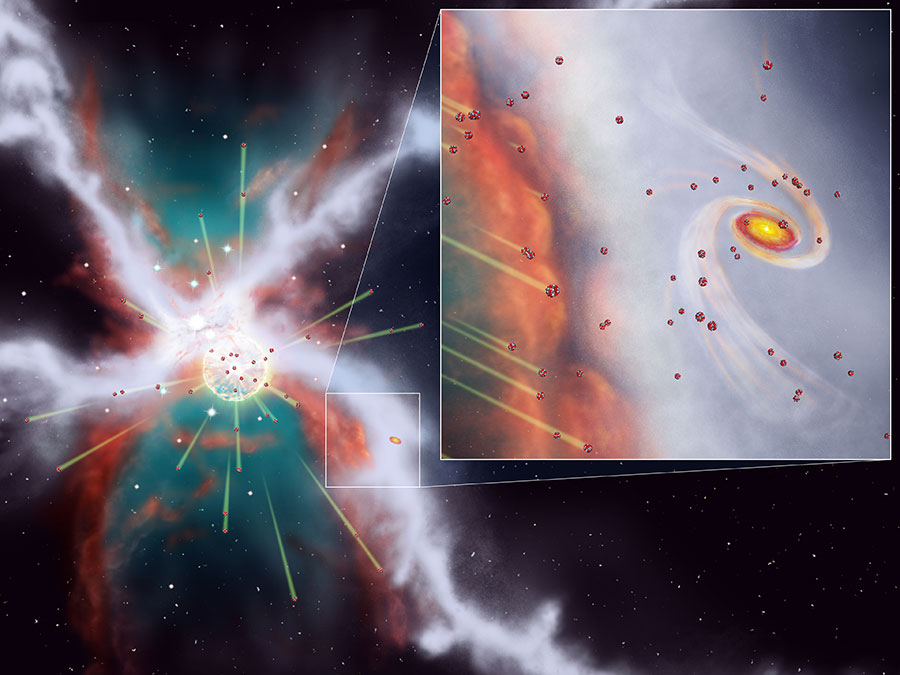

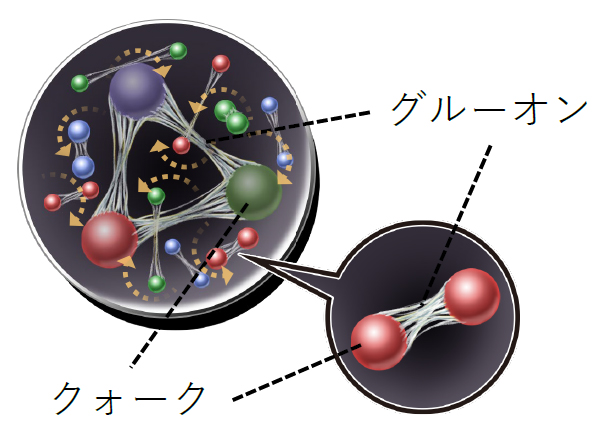

クォークとグルーオンにより構成される陽子の内部構造の概要図

背景

陽子や電子、素粒子は「スピン」という地球の自転に似た固有の角運動量(スピン角運動量[4])を持っており、スピンには上向きあるいは下向きのどちらかの向きがあります。スピンは素粒子間の反応や素粒子の崩壊を支配しているだけでなく、例えば陽子スピンは核磁気共鳴画像法(MRI)など物質の性質分析にも使われており、量子科学の基礎研究から応用まで広く用いられるプローブとなっています。

陽子の内部は、クォークとグルーオンという素粒子から構成されます。50年以上前までは、陽子スピンの向きは陽子内のクォークのスピンの向きの合計で決まると考えられていました。しかし、1980年代にクォーク・スピンの向きを調べたところ、それらを合計しても陽子スピンの向きの30%程度しかないことが分かり、以降「陽子スピンの謎」として原子核物理学の大問題と捉えられるようになりました。本来、陽子スピンの向き自体(1/2で表される)はその起源として、クォーク・スピンとグルーオン・スピンの向き(スピン角運動量)およびクォークとグルーオンの軌道角運動量[4]を足し合わせることにより説明されるはずです(図1)。そのため陽子スピンの謎を解明するには、陽子内のグルーオン・スピンの向きを調べる必要がありますがその測定は容易ではありません。

図1 陽子のスピンの起源

陽子スピンの向き(陽子のスピン角運動量)には、陽子の構成要素であるクォークとグルーオンのスピンの向き(スピン角運動量)および軌道角運動量がそれぞれ寄与していることから、それら四つの和で与えられる。

陽子を単に加速すると、陽子が加速器中を何周も飛び回っている間に、陽子スピンの向きはバラバラになります。理研と米国ブルックヘブン国立研究所(BNL)の研究グループは、衝突型加速器「RHIC」においてスピンの向きをそろえた陽子(偏極陽子という)ビームを実現するために、磁場中で陽子スピンの向きを回転させることで、陽子の向きを保持する特別な電磁石(その際ビームが蛇行するので”シベリア蛇”と呼ばれる)を開発しました。これにより、2001年に偏極陽子ビームを加速し、偏極陽子同士を衝突させることに初めて成功し、陽子スピンの向きに対するグルーオン・スピンの向きをはじめとする陽子の内部構造を理解するためのPHENIX実験[5]を開始しました。2014年には偏極陽子の衝突実験による中性パイ中間子[6]やジェット[7]の生成反応を用いて、グルーオン・スピンの向きの測定に成功しましたが注1)、この生成反応にはさまざまなクォーク同士、グルーオン同士、クォークとグルーオンの衝突が含まれるため、正しい結果を得るためには理論計算による比較解析が必要でした。

一方、理論計算による比較解析を必要とせずにクォークおよびグルーオンの散乱から直接生成する光(直接光子)を測定することで、グルーオン・スピンの向きを調べる方法があり、PHENIX実験開始当初から実験データを蓄積してきました。直接光子の生成は、グルーオン・スピンの向きが陽子スピンと同じ向きか反対向きかに対しても単独で答えを与えてくれる「黄金の反応過程」です。本研究では、この直接光子の測定からグルーオン・スピンの向きを高精度で調べました。

注1)2016年1月8日プレスリリース「陽子内部のグルーオンの向きを精密測定」

研究手法と成果

国際共同研究グループはRHICを用いて偏極陽子同士を衝突させ、グルーオンの散乱からの直接光子の生成数の非対称度を測定しました。高エネルギーの陽子同士を衝突させると、中性パイ中間子などの粒子が多く発生し、中性パイ中間子は発生後すぐに2個の光子に崩壊します。この崩壊光子の量は直接光子の量の何倍もあり、直接光子の測定を妨げる雑音になることから、直接光子の信号を崩壊光子の雑音と分離する必要があります。

そのためにはまず、光子の中で中性パイ中間子の崩壊が起源と分かるものを取り除きます。次に、崩壊光子の近くには他の粒子が発生していることが多いのに対して、直接光子の周囲には他の粒子があまり発生せず孤立しているという違いを利用して、周辺に他の粒子が存在する光子を取り除きます。こうして、測定した光子の中で直接光子の占める割合を高め、さらに残された崩壊光子の影響を補正しました。

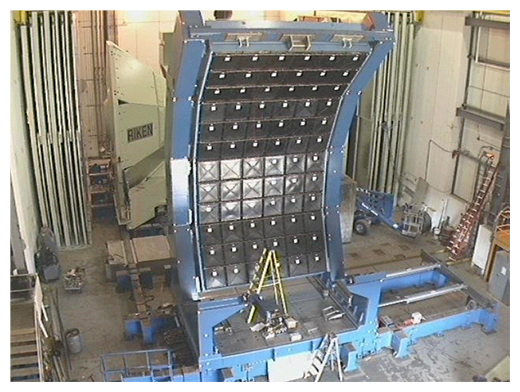

この実験の成否の鍵を握ったのは、膨大な雑音の中から、黄金の反応過程であるグルーオンの散乱から生成する直接光子を正確に識別する電磁カロリメータという検出器の性能でした。今回は衝突実験用に作製された多くの検出器の中で、最も細分化されたPHENIX実験用電磁カロリメータを使用しました。図2の写真は、衝突点の両側にあるPHENIX実験用電磁カロリメータのうちの一つです。6×12のモジュールで構成され、一つのモジュールはさらに12×12に細分化されています。この電磁カロリメータの細分化が足りないと、二つの光子が近すぎる場合二つの光子が一つのクラスターに統合されてしまい、二つの光子を分離できません。1万個以上に細分化された検出器の一つの”眼”が見込む角度は約0.6度と非常に狭いことから、この検出器だけが崩壊光子の雑音を十分に除去できます。

図2 PHENIX実験用の電磁カロリメータ

電磁カロリメータは光子を測定するための検出器である。今回、衝突実験用に作られた検出器の中で最も細分化された電磁カロリメータを使用した。6×12のモジュールで構成され、一つのモジュールはさらに12×12に細分化されている。

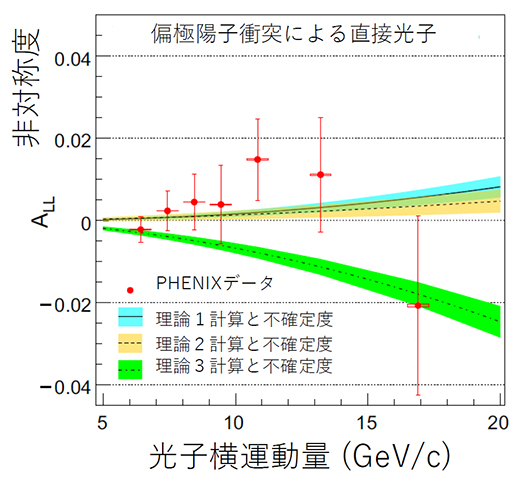

測定の結果、生成された直接光子の大部分は正の非対称度(グルーオン・スピンの向きと陽子スピンの向きが同じ)を持つことが分かりました(図3の赤丸)。図3に三つの理論計算の予想を青・黄・緑の帯で示しています。そのうち緑の理論計算だけが生成された直接光子が負の非対称度(グルーオンのスピンの向きが陽子のスピンの向きと反対)を持つ理論ですが、この理論が正しい確率は0.3%以下と非常に低いことが分かりました。従って、実験データはグルーオン・スピンの向きが陽子スピンと同じ向きであることを決定的に支持する結果となりました。

図3 測定された直接光子の生成数の非対称度と理論計算の比較

今回のPHENIX実験における直接光子の生成数の非対称度を赤丸で示す。赤丸に付けた縦方向のバーは統計的誤差を表す。帯の付いた三つの線(青、黄、緑)は理論計算による予想であり、帯の幅はその不確定度を表す。赤丸の大部分は正の非対称度を持つことから、グルーオン・スピンの向きが陽子スピンの向きと同じであることが支持された。

今後の期待

陽子内部のグルーオン・スピンの向きは、米国原子核物理領域の次期大型計画の下、BNLに建設される電子・イオン衝突型加速器(Electron-Ion Collider:EIC)により、さらに精密測定できるようになります。このEIC加速器では、陽子内部のクォークおよびグルーオンの軌道角運動量の測定も行われ、陽子のスピンの起源に対して決定的な結果を得ると予想されています。

陽子スピンは量子科学の基礎研究から応用まで広く用いられるプローブであり、その起源であるグルーオン・スピンの研究成果は量子科学の発展に大きく寄与するものと期待できます。

補足説明

1.衝突型加速器「RHIC」

米国ブルックヘブン国立研究所(BNL)にある加速器で、二つの独立した超電導加速リングを持ち、陽子から金・ウランなどの原子核までのさまざまな粒子ビームを加速し、衝突させることができる。全周は約3,800mあり、2000年からさまざまな粒子の組み合わせの衝突実験を行っている。陽子の場合は、そのスピンを偏極したまま(向きをそろえたまま)加速・衝突させることのできる世界唯一の加速器である。RHICはRelativistic Heavy Ion Colliderの略で、「リック」と読む。

2.クォーク、グルーオン

どちらも物質を構成する最も基本的な構成要素である素粒子。クォークにはアップ(u)、ダウン(d)、ストレンジ(s)、チャーム(c)、ボトム(b)、トップ(t)の6種類がある。グルーオンは、クォークを結びつける”のり”の役割をする。

3.非対称度

ここでは、衝突する偏極陽子のスピンの向きが同じ場合と反対向きの場合における、直接光子の生成数の違いを示す尺度のこと。直接光子の生成数の非対称度の測定と理論計算によって、陽子のスピンの向きに対するグルーオンのスピンの向きの寄与を精度よく求めることができる。

4.スピン角運動量、軌道角運動量

角運動量には粒子の回転運動に由来する軌道角運動量に加え、量子力学上の概念で粒子が持つ固有の角運動量であるスピン角運動量(スピンの向き)がある。粒子のスピン角運動量を単にスピンとも呼ぶ。全角運動量は軌道角運動量とスピン角運動量の和である。

5.PHENIX実験

衝突型加速器「RHIC」を用いた高エネルギーの重イオンおよび偏極陽子衝突実験の一つ。重イオン衝突で生み出される超高温・高密度物質であるクォーク・グルーオン・プラズマ(QGP)や、偏極陽子衝突反応による陽子の内部構造について研究されている。PHENIX実験は、世界14カ国から78研究機関、約500名の大型国際研究グループによるもので、日本からは理研、東京工業大学、京都大学、立教大学、日本原子力研究開発機構、東京大学、筑波大学、広島大学、高エネルギー加速器研究機構、長崎総合科学大学、奈良女子大学の11機関が参加している。「PHENIX」は、the Pioneering High Energy Nuclear Interaction eXperimentの略称。

6.パイ中間子

原子核内で陽子と中性子を強く結びつける力を仲介する粒子。質量は電子の約270倍で、電荷は荷電(正・負)、中性の3種がある。

7.ジェット

クォークやグルーオンが破砕することで生成するたくさんの粒子の集まり。

国際共同研究グループ

理化学研究所 仁科加速器科学研究センター RHIC物理研究室

室長 秋葉 康之(アキバ・ヤスユキ)

先任研究員 後藤 雄二(ゴトウ・ユウジ)

客員主管研究員 延與 秀人(エンヨ・ヒデト)

専任研究員 中川 格(ナカガワ・イタル)

専任研究員 ラルフ・サイデル(Ralf SEIDL)

特別嘱託研究員 渡邊 康(ワタナベ・ヤスシ)

専任研究員 四日市 悟(ヨッカイチ・サトシ)

RBRCフェロー(研究当時)岡田 謙介(オカダ・ケンスケ)

本研究は、世界14カ国から78研究機関、約500名の大型国際研究グループによるPHENIX実験の一環として行われました。

原論文情報

U.A. Acharya et al. [PHENIX Collaboration], “Measurement of Direct-Photon Cross Section and Double-Helicity Asymmetry at √s = 510 GeV in p→ + p→ Collisions”, Physical Review Letters, 10.1103/PhysRevLett.130.251901

発表者

理化学研究所

仁科加速器科学研究センター RHIC物理研究室

室長 秋葉 康之(アキバ・ヤスユキ)

先任研究員 後藤 雄二(ゴトウ・ユウジ)

専任研究員 ラルフ・サイデル(Ralf SEIDL)

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当