2019-03-12 産業経済研究所副所長 森川 正之

労働生産性の分子に当たるGDPは、両国物価の相対水準つまり購買力平価(PPP)を用いてドル換算されるので、近年の円安傾向が原因でもない。むしろ日本の物価上昇率が低かったため、90年代以降PPPは一貫して円高方向に動いてきており、ドル換算した日本のGDP水準を高める方向に働いている。

ただし労働生産性の国際比較の数字には様々な計測誤差がある。PPPは同一の財・サービスの各国価格に基づき算出されるが、その精度には限界がある。特に経済の中で大きなシェアを占めるサービスについては、一見同じようでも質が異なることが多く、価格比較はかなり困難だ。

最近の研究によれば、日本のサービスの質が米国よりも高いことを補正すると日本の生産性は1割ほど高くなる。しかし日本の労働生産性が米国に比べて大幅に低いという結論が覆るわけではない。

日本は労働時間が長いので時間当たり生産性が低いという見方も根強い。だが従業者当たり、労働時間当たりどちらの生産性指標でみても、国際的な位置はほぼ違わない。

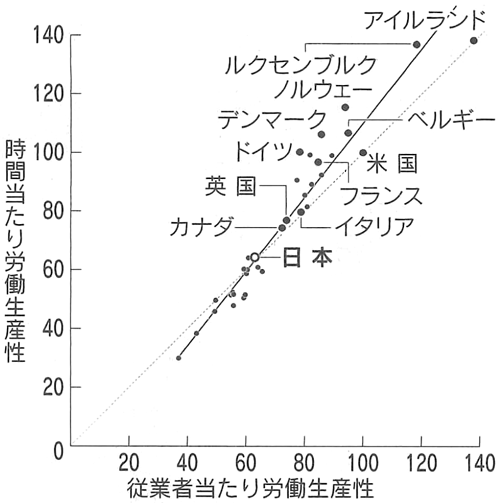

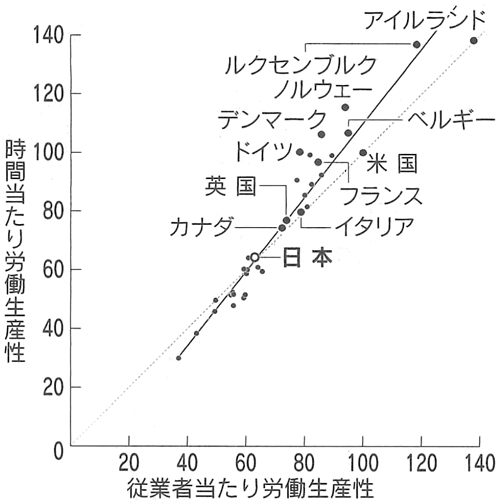

図は米国の生産性を100として横軸に従業者1人当たり、縦軸に1時間当たりの生産性をプロットしたものだ。実線は近似線、破線は45度線であり、日本はこれらの線上に位置する。時間当たり生産性を計算する際の分母はパートを含む全労働者の数字であること、統計がカバーする労働者の範囲や労働時間のとらえ方が国により違うことなどに注意が必要だが、平均的にみる限り日本は国際標準から外れた異常値ではない。

デンマーク、ドイツ、ノルウェーといった45度線の左上に位置する国は、時間当たり生産性が相対的に高い。所得水準が高い国ほど余暇の価値が高いので、労働時間が短くなる。この点で米国は所得水準の割に労働時間が長い例外的な国とも言える。

無駄な会議や稟議(りんぎ)の削減、業務の段取りの改善、意思決定権限の委譲、意義の乏しい社内ルールの見直しなど、生産に直接結び付かない労働投入を減らすことは企業現場の生産性を高めるうえで有効だ。この点、仕事の進め方を不断に改善することは大事だ。その本質は個々の職場のマネジメントの問題だが、過剰な規制や行政指導など政策も影響する。

同一労働同一賃金も働き方改革の柱の一つだ。非正規労働者の処遇改善が重要な課題なのは間違いないが、賃金は生産性を反映するので、生産性を度外視して賃金を引き上げるのは無理だ。筆者の分析によれば、パート労働者の賃金水準は生産性とほぼ完全に一致している。平均的にみる限りパート労働者の賃金は生産性に見合わない低水準に抑制されているわけではない。非正規労働者の生産性・賃金を引き上げるには、スキルアップのための教育訓練や自己啓発を促すような人事・労務管理などの対応が本筋だ。

一般に生産性向上の二大エンジンは技術革新と労働力の質向上であり、今後もこれらが生産性向上の柱となるのは間違いない。しかし日本の研究開発集約度は米国よりも高いし、学力やスキルの国際比較調査からみて日本の人的資本の質はトップレベルだ。つまりこれらで日米生産性ギャップを説明するのは難しい。

各国の所得水準の差を要因分解した研究の多くは、資源配分の効率性の違いが国全体の生産性に強く影響することを示している。この観点からは、日本では「優良企業のシェア拡大、非効率企業の撤退」という新陳代謝のダイナミズムが弱いことが比較的重要な要因かもしれない。グローバル競争の障壁、労働者・企業の地理的移動のコスト、政府規制、既存中小企業の保護などがこの点に関係する。

それではどうすべきなのか。最近の拙著「生産性 誤解と真実」で整理している通り、過去の研究を通じて何が生産性を高めるのか、逆に何が生産性の足を引っ張るのか、わかってきたことも多い。

例えば企業の教育訓練投資は生産性への寄与が大きい。IT(情報技術)革命の経験に照らすと、AI(人工知能)など新しい汎用技術を利用するサービス産業で、教育訓練などの補完的な無形資産投資を充実することが今後の生産性向上にとって重要だ。

マイナス要因の例としては過度な土地利用規制が人や企業の最適配置を阻害し、国全体の生産性を押し下げることがわかっている。都市集積の利益を生かすことが大事だ。

日米生産性格差を解消する決定的な方策はないが、エビデンスを活用して生産性向上の余地を現実化し、生産性の押し下げ要因を除去する努力を重ねていく必要がある。

2019年3月5日 日本経済新聞「経済教室」に掲載