2019-03-06 日本原子力研究開発機構

小暮 敏博(東京大学大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻 教授)

奥村 大河(東京大学大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻 特任研究員)

山口 紀子(農業・食品産業技術総合研究機構 農業環境変動研究センター ユニット長)

土肥 輝美(日本原子力研究開発機構 福島環境安全センター 放射線計測技術グループ 技術副主幹)

飯島 和毅(日本原子力研究開発機構 福島環境安全センター 放射線計測技術グループ リーダー)

発表のポイント:

- 福島原発事故で原子炉から飛散した放射性微粒子が純水および海水中で溶解することを明らかにし、その溶解速度(=放射能の減少速度)を見積もることに成功した。

- 海水中での溶解速度は、純水中に比べ一桁大きく、半径1μm程度の放射性微粒子は10年程度で完全に溶解する可能性が示された。またこの溶解による環境等への影響はないと考えられる。

- 放射性微粒子の溶解速度や溶解に伴う構造の変化を明らかにした今回の成果は、放射線影響評価や汚染問題の解決に貢献することが期待される。

発表概要

福島原発事故により放射性セシウムが大気中に放出され、周辺環境が汚染された。最近の研究により、原子炉から放出された放射性セシウムの一部は、数ミクロン(μm)以下の微粒子に封じこめられた状態で飛散したことがわかってきた。このような微粒子はセシウムボールとも呼ばれ、一粒子あたりの放射性セシウムの濃度は、汚染土壌粒子等に比べかなり高いため、粒子近傍への局所的な放射線影響が懸念される。

今回、東京大学、農業・食品産業技術総合研究機構(以下農研機構)、日本原子力研究開発機構の研究グループは、この放射性微粒子を構成する珪酸塩ガラス(注1)が緩やかではあるが液中で溶解しうる物質であることに着目し、環境中で採取された微粒子試料を用いて、その純水および海水中での溶解速度とその温度依存性を決定した。その結果、海水中での溶解速度は純水中に比べ一桁以上大きく、福島県沿岸域の海水温で半径1μm程度の放射性微粒子は10年程度で完全に溶解する可能性が示された。溶解途中の放射性微粒子を電子顕微鏡で詳細に調べると、放射性微粒子は明らかに溶解前に比べて小さくなっており、ガラスの溶解にともなって放射性セシウムが溶液に溶け出すことが確認された。以上の結果より、河川、海洋、土壌などさまざまな環境中に残留している放射性微粒子が水と接触することで、そこでの温度や溶液の組成、水素イオン濃度等に依存した速さで溶解が進行し、液中に放射性セシウムを放出しながら微粒子自身は数年~数十年のうちに消滅する可能性が示された。本研究の成果は、福島原発事故により放出された放射性セシウムによる放射線影響や、環境汚染の今後の変遷を明らかにする上で重要な科学的知見となるものである。

なお、現在では事故から約8年が経過しており、海洋では放射性微粒子の溶解が進行していると予想されるが、現在の海水中の放射性セシウム濃度は検出下限値(約1 Bq/L)未満であり、溶解による環境等への影響はないと考えられる。

発表内容

2011年3月に起きた福島原発事故により放射性セシウムを中心とした放射性物質が環境中に放出された。この放射性セシウムの多くはガス状で、降雨等によって地上に降下し、現在は土壌に含まれる粘土鉱物等に吸着・固定されていると考えられている[1]。しかしこれとは別に、放射性セシウムの一部は原子炉から直接飛散した微粒子に含まれていることが最近の研究でわかってきた[2]。原発から放出された全放射性物質に占める放射性微粒子の割合は低いが、その小さいサイズのため大気中を浮遊しやすく、一粒子あたりに含まれる放射能が数ベクレル(Bq)と放射性セシウムを吸着している土壌粒子と比較してかなり高い。そのため、放射性微粒子の近傍への放射線影響が局所的に高まることが懸念され、その性質や環境中での動態を調べることは喫緊の課題であった。これまで、東京大学、農研機構、日本原子力研究開発機構の研究グループは、この微粒子の正体は窓ガラスのような珪酸塩ガラスであり、そこに鉄や亜鉛などとともに放射性セシウムが溶け込んでいることを明らかにしている[3,4]。そしてこのような珪酸塩ガラスは、緩やかであるが液中で溶解が進むことが知られており、放射性微粒子の数μm以下という大きさを考えると、放射性微粒子も長期的に見れば溶液中で消失する可能性がある。そこで本研究グループは、環境中から採取した放射性微粒子を使って、さまざまな温度条件下で、純水中及び海水中における溶解速度を算出した。また電子顕微鏡技術によって、その溶解プロセスを明らかにした。

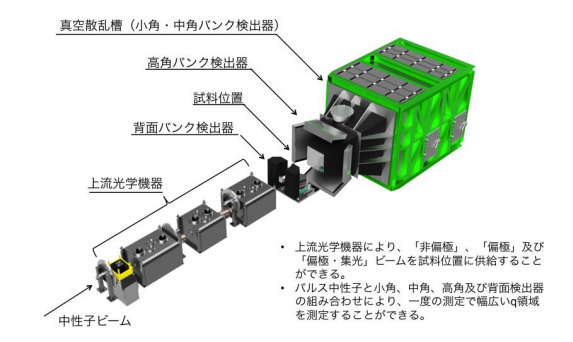

実験で用いた放射性微粒子は、原発事故時に野外にあった農業資材の不織布に付着していたものである。今回の実験では、この放射性微粒子の付着した不織布片を溶液(純水と人工海水)に浸漬し、ある温度で一定の時間経過した後、溶液中の137Cs(注2)濃度をゲルマニウム半導体検出器で測定することで、溶液中に放出された137Csの量を算出した。またこれ以外に、IPオートラジオグラフィー(注3)と電子顕微鏡を用いてこの不織布から放射性微粒子単体を採取し、同様な溶解実験を行った。微粒子の137Cs濃度がほぼ半減したところで、再びこの微粒子を溶液中から回収し、どのような構造や組成の変化が起きたかを電子顕微鏡により詳細に観察・分析した。

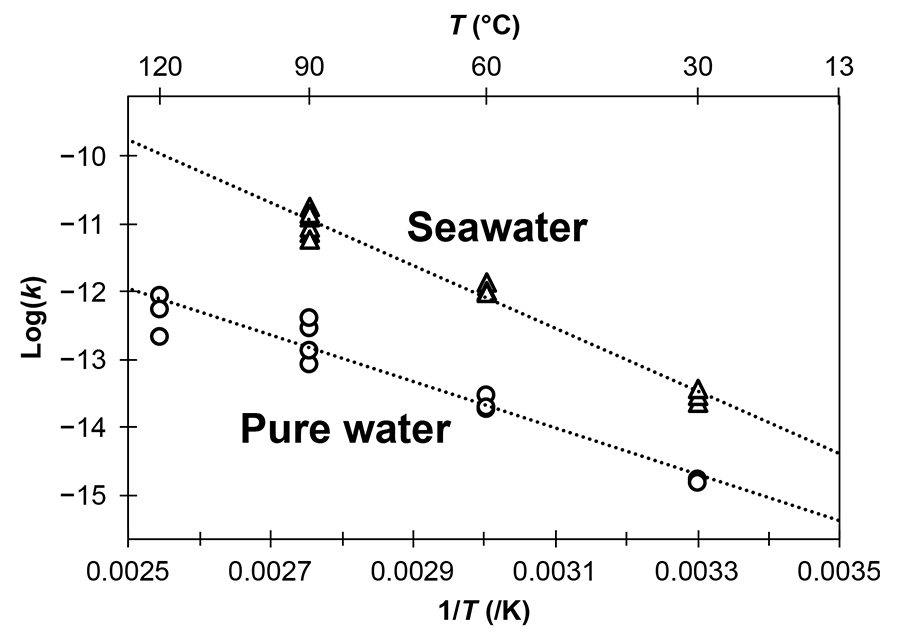

測定によって算出された137Csの溶出速度が放射性微粒子を構成する珪酸塩ガラスの溶解速度に等しいと仮定すると、溶解速度の活性化エネルギー(注4)は純水と海水でそれぞれ65 と88 kJ/molとなり、溶液の温度が13°C(福島市の年間平均気温)のときの微粒子の半径の減少速度は純水中と海水中でそれぞれ0.014 と 0.140 μm /年と見積もられた(図1)。これまでに環境中から採取した放射性微粒子の一般的な大きさである半径1 μmの場合、純水では70年、海水では10年程度で微粒子が完全に溶解する計算になる。

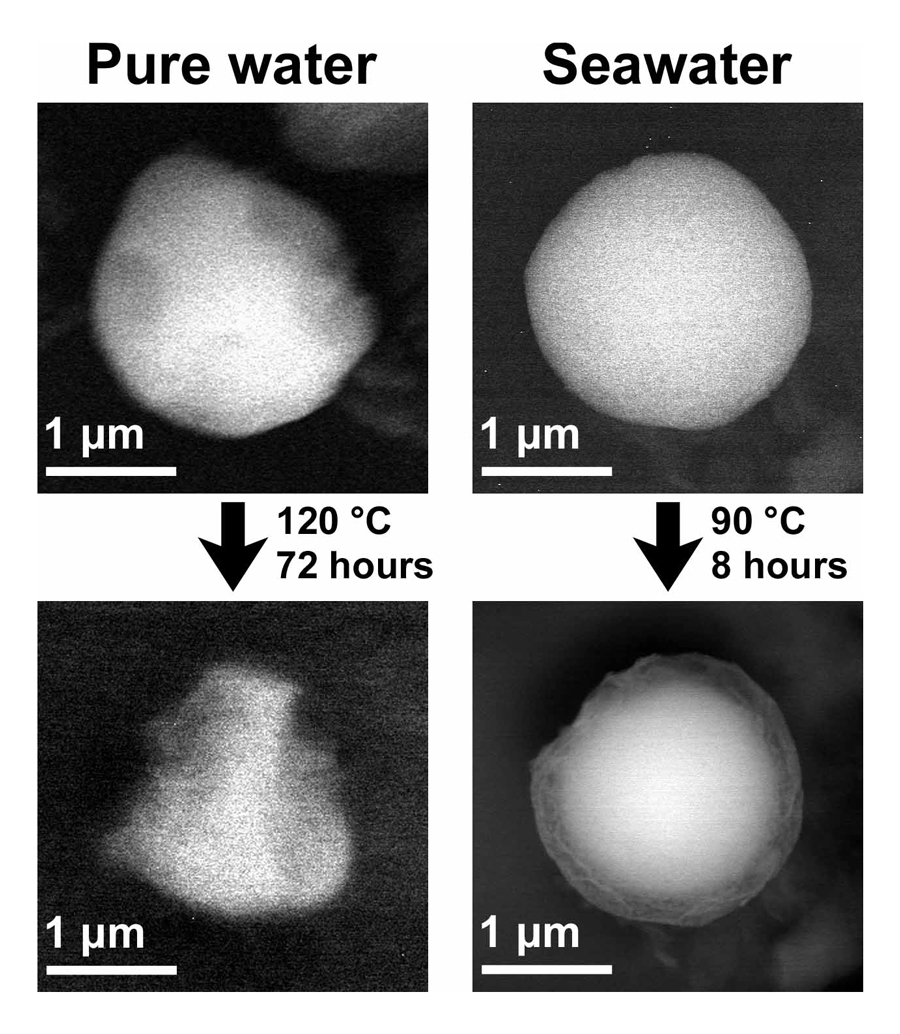

また、溶解前後の微粒子を比較した結果、純水中では、溶解により微粒子の体積が明らかに減少するとともに、球形に近い形態から不規則に窪みが形成された形態に変化したことが明らかになった。この微粒子を薄膜化して電子顕微鏡で観察すると、その表面にはガラスに含まれてスズや鉄が酸化物として表面に形成されていた。一方海水中での溶解では、もとの微粒子の表面が殻のように残ってそこにスズや鉄の酸化物が形成され、その内部に微粒子の未溶解の部分が残っていた(図2)。

このような放射性微粒子の溶解速度や溶解に伴う構造の変化を明らかにした今回の成果は、福島原発事故による放射線影響評価や汚染問題の解決に貢献することが期待される。

[1] Mukai et al., Environ. Sci. Technol. 48, 13053–13059 (2014).

[2] Adachi et al., Sci. Rep. 3, 2554 (2013).

[3] Yamaguchi et al., Sci. Rep. 6, 20548 (2016).

[4] Kogure et al., Microscopy 65, 451–459 (2016).

図1.放射性微粒子の溶解速度(k)とその温度(T)依存性。横軸は溶液の絶対温度の逆数、縦軸は微粒子の半径の減少速度(m/s)の対数となっている。丸は各温度(左から120℃、90℃、60℃、30℃ )での測定値で、○は純水、△は海水での結果を示す。

図2.溶解実験前後での放射性微粒子の形態変化を示す走査電子顕微鏡写真。上段は溶解前、下段は同じ粒子が一部溶解した後の写真を示し、左は純水、右は海水での結果となっている。尚、右と左では図に示したように溶解における温度と時間が異なっている。

発表雑誌

雑誌名:「Scientific Reports」(3月5日付:オンライン版)

論文タイトル:Dissolution behaviour of radiocaesium-bearing microparticles released from the Fukushima nuclear plant

著者:Taiga Okumura, Noriko Yamaguchi, Terumi Dohi, Kazuki Iijima and Toshihiro Kogure

DOI番号:10.1038/s41598-019-40423-x

用語解説:

注1)珪酸塩ガラス

シリカ(SiO2)を主成分とするガラスで、食器、自動車、窓などに我々が日常目にするガラスは、これに属する。また天然にも火山活動などでマグマの固化することによって形成される。通常のガラスはシリカの主成分以外にさまざまな元素が溶け込んでおり、その種類と量によりガラスの諸性質が大きく変化する。

注2) 137Cs

原子炉内の核分裂反応によって大量に形成され、高エネルギーのガンマ線を放出する放射性核種で、福島原発事故によって放出された量の多さと比較的長い半減期(30.2年)のため、現在の福島県地方の放射性物質による環境汚染の主因となっている。

注3)IPオートラジオグラフィー

放射性物質から放出されるX線、電子線などの照射によって感光する記録媒体を使って放射性物質の分布を調べる手法をオートラジオグラフィーと呼ぶ。従来は記録媒体として銀塩フィルムなどが使われていたが、デジタル化が容易で検出感度や定量性が良いイメージングプレート(IP)を使うときは、IPオートラジオグラフィーと呼ばれる。

注4)活性化エネルギー

ある化学反応において、反応の出発物質の基底状態から遷移状態に励起するのに必要なエネルギーであり、その値は反応速度の温度依存性から求められる。またこれより任意の温度の反応速度を見積もることができる。