1701物理及び化学

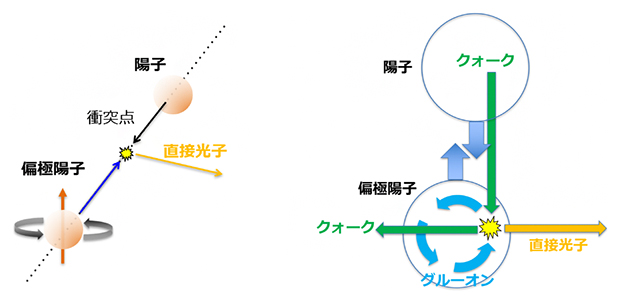

1701物理及び化学 直接光子による陽子内グルーオンの運動の観測に成功~グルーオンの回転運動はあまり大きくなかった~

米国ブルックヘブン国立研究所(BNL)のRHIC衝突型加速器を使い、偏極陽子[3]と陽子の衝突から生じる直接光子の「横スピン非対称度[5]」の精密測定に成功しました。

1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学