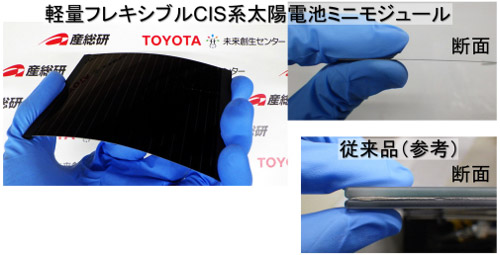

2021-05-31 理化学研究所

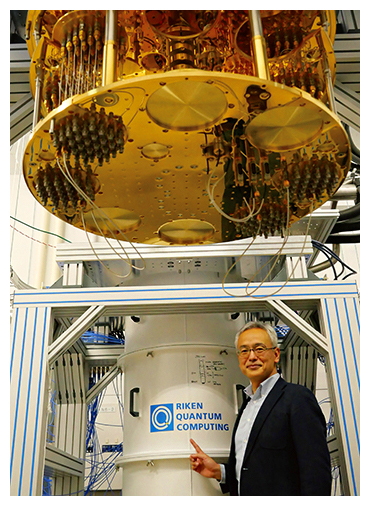

量子コンピュータや量子暗号など、従来とは比較にならない潜在能力を秘めた量子技術の活用により、産業も社会も大きく変革する量子時代が到来したといわれています。その基盤となる研究を戦略的に進める国内8つの拠点の一つとして、2021年4月1日、理研に量子コンピュータ研究センター(RQC)が発足しました。量子コンピュータの情報単位である「量子ビット」を、世界で初めて固体素子で実現した中村泰信センター長のもと14の研究室が集結し、日本の量子研究を牽引して、世界的な研究の進展に貢献しようとしています。

図1 16量子ビットの量子コンピュータ用チップを内蔵した巨大な冷凍機(奥)

量子時代の幕開け

量子コンピュータの実用化が注目されるようになってきたのは最近10年のことだ。

2011年、カナダのD-Wave Systems社が、世界で初めて量子コンピュータ(アニーリング方式)の販売を始めた。2016年には米国IBM社が世界で初めて5量子ビットの量子コンピュータ(ゲート方式)をクラウドサービスとして公開している。実用化に向けた期待をさらに勢いづけることになったのは、2019年秋、スーパーコンピュータで1万年かかると言われる計算を量子コンピュータ(ゲート方式)が約200秒でやりとげ、「量子コンピュータの能力が既存のコンピュータの能力をはるかに超える”量子超越性”を実証した」という米国グーグル社の研究チームの発表だった。

量子コンピュータには大きく分けて、上述の「アニーリング方式」と「ゲート方式」という2種類の計算方式がある。実はどちらの研究にも、日本から発表された論文が基礎的な貢献をしている。量子コンピュータ方式の主流とみなされ、量子超越性を実証したとされるグーグルや、IBMの量子コンピュータに採用されているのがゲート方式である。一方、D-Waveの量子コンピュータにはアニーリング方式が使われており、1998年に東京工業大学の西森秀稔教授(当時)が発表した理論的な論文が基礎になっている。いずれの方式に対しても、超伝導量子ビットを用いた超伝導量子コンピュータの研究開発が行われており、1999年、当時NECにいた中村センター長や蔡兆申チームリーダー(TL、RQC超電導量子シミュレーション研究チーム)らの研究チームが発表した実験の論文が基礎になっている。

ただし、どちらの論文も基礎的な研究論文だった。当時はまだ、量子コンピュータがすぐに実現すると考えていた研究者はほとんどいなかった。「研究領域としての”量子情報科学”は1980年代後半に登場していましたが、21世紀に入るまでは、量子を使ったコンピュータが完成したらどんなことができるか理論的に可能性を考える程度でした。1999年の論文では、私も1か所だけ”量子コンピュータ”に言及しましたが、こんなスピードで基礎的な研究が実用化に近づくとは思ってもいませんでした」。中村センター長は照れ笑いをしながらこう振り返る。

全国8拠点体制

量子コンピュータの実用化が現実味を帯びるなどしてきて最近、欧米や中国など世界的に量子技術研究に力を入れる政府が増えている。日本政府もそういった流れの中で2020年、「量子技術イノベーション戦略」を策定。この戦略に基づいて産官学が結集し、基礎研究から技術の実証、人材育成まで多角的に取り組み、海外の研究者らとも交流して国際的な研究を行う「量子技術イノベーション拠点」を創設することを決めた。

選ばれたのは、量子コンピュータの開発拠点として理研、そのほか、産業技術総合研究所、東京大学-企業連合、大阪大学、情報通信研究機構、量子科学技術研究開発機構、物質・材料研究機構、東京工業大学の八つだ。2018年に一足先に始まっていた文部科学省の大型研究プロジェクト「光・量子飛躍フラッグシップ・プログラム(Q-LEAP)」においてヘッドクォーターの一つを担っていた理研は、8拠点のまとめ役である「中核組織」の役割も担う。

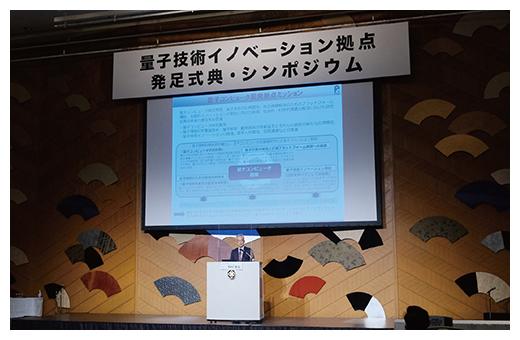

図2 「量子技術イノベーション拠点」の発足式典

2021年2月26日、式典とシンポジウムがオンサイトとオンラインのハイブリッド形式で開かれた。理研をはじめ8拠点の代表がパネリストとして登壇し、今後の方向性や連携のあり方について意見が交換された。

量子の誤りとの戦い

従来のコンピュータは0と1の2進法の世界だ。量子コンピュータに対して古典コンピュータとも呼ばれる従来のコンピュータは、例えば電流の有無で0と1を区別し、1ビットは0か1かのどちらかを表す。ところが量子の世界には、「重ね合わせ」や「もつれ」といった不思議な性質がある。この性質を利用すると、1量子ビットで0と1を同時に表したり、AとBという2個の量子ビットがあるときに、Aが0(1)ならBは必ず1(0)になるといった相関を持たせたりすることができる。

こうした量子の性質を利用すると、量子ビットを1個増やすだけで同時に計算できる組み合わせの数が倍になり、その数は量子ビット数とともに指数関数的に増える。量子ビット数が3ならば2の3乗で8、4量子ビットなら2の4乗で16、50量子ビットなら約1,000兆になる。

量子コンピュータを古典コンピュータのように汎用性のあるものにし、かつ大規模な計算を実現できるようにするために、世界中で盛んに研究がおこなわれている。現在使用されている量子コンピュータは、計算の途中で生じるエラー(誤り)をきちんと修復できないため、小規模で限られた演算しかできないからだ。

熱など外部の要因によるノイズや量子ビット同士の干渉といった理由などのため、量子ビットが設定通り動作せず、演算に誤りが生じることがある。計算の途中でこれを検知し訂正することにより、正しい計算を続けられるようにすることが、将来の量子コンピュータにとっての重要な課題である。

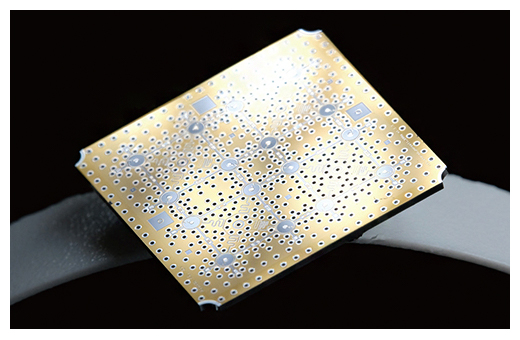

中村センター長は「量子コンピュータの中では、確率的に一定の頻度で誤りが起きます。現在、理研で開発中の量子コンピュータでは超伝導材料で回路(図3)をつくり、マイクロ波を使って量子ビットを制御しています。しかし、使うマイクロ波の強さや周波数など、制御パラメーターが非常に多いため、微妙な調整具合によっても誤りの発生確率が変わってしまうのです」と説明する。そして、「ちょっとした変化で量子ビットの機嫌が悪くなってしまうんです」と、まるでわが子のことを語るように言う。

誤りを訂正しながら計算を進めることのできる大規模な量子コンピュータの実用化にはまだ相当の時間がかかると考えられており、それが実現する前の段階として、「有限の誤り発生確率を前提にして量子コンピュータの可能性と応用を探る」というのが現在の研究者と産業界のスタンスだ。

図3 16量子ビット集積回路のチップ

「量子情報科学」が異分野間の共通言語に

誤りを訂正しながら計算を実行できる量子コンピュータの実現に向け、量子ビットに対する制御の精度をどこまで高められるか。RQCでは、これまで理研で培われてきた研究成果に新たに加わったメンバーの知見も加え、さまざまなアプローチがとられている。樽茶清悟TL(半導体量子情報デバイス研究チーム)は、RQCの母体となった創発物性科学研究センターで、シリコンを使った量子ビットの世界最高レベルの精度の制御に成功している。また、4月に東京大学から理研に着任した古澤明TL(光量子計算研究チーム)らは光を用いた量子コンピュータの実現を目指している。

「従来、超伝導デバイスと半導体(シリコン)回路、光技術などはそれぞれ異なる分野で研究されてきたので、超伝導を研究してきた私が半導体や光の研究者と話をすることは限られていたのですが、いまや量子情報科学が分野をまたがる共通言語になり、より自由にアイデアの交換ができるようになりました。半導体回路で常識となっていることを超伝導デバイスに応用すると思わぬ課題解決策が見つかるなど、異分野交流のメリットは大きいですね。RQCでは、この良さを存分に生かしていきたい」と中村センター長は抱負を語る。

量子コンピュータの応用は、情報通信をはじめ、金融、運輸、創薬、化学など幅広い分野で期待されているが、そもそも何に使えるのかという点についてもまだ研究の余地があるという。「私個人は、最終的には量子コンピュータを使って量子の世界の性質をさらに解明していきたいと考えていますが、発展途上の研究領域だけに、まだ可能性が無限にあります。とても魅力的な研究分野なので、ぜひ若い人たちにも挑戦してほしいと思っています」

中村 泰信(なかむら やすのぶ)

量子コンピュータ研究センター

センター長

1968年大阪府生まれ。東京大学大学院工学系研究科超伝導工学専攻修士課程修了。博士(工学)。1992年に日本電気株式会社(NEC)に入社、主席研究員などとして研究に従事。2002年から理化学研究所客員研究員兼任。2012年東京大学教授、2014年から理研創発物性科学研究センター超伝導量子エレクトロニクス研究チームのチームリーダー(TL)。2021年4月1日から現職。

(取材・構成:大岩ゆり/撮影:相澤正。/制作協力:サイテック・コミュニケーションズ)