1504数理・情報

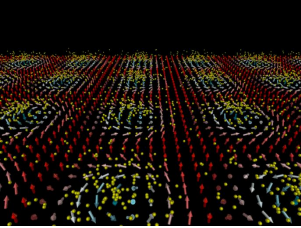

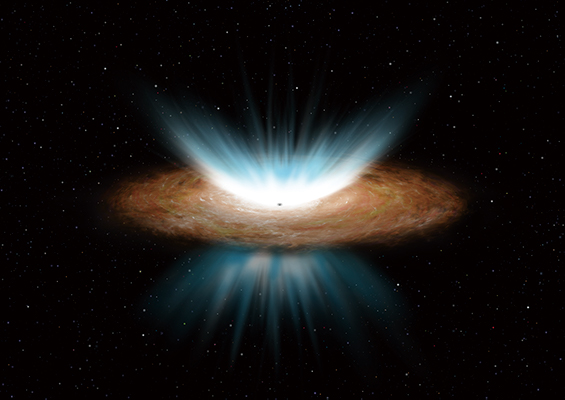

1504数理・情報 宇宙を飛び交うニュートリノの動きを明らかに~世界初の6次元シミュレーションに成功~

2020-12-03 京都大学田中賢 基礎物理学研究所特定研究員、吉川 耕司 筑波大学講師、吉田直紀 東京大学主任研究者・教授、斎藤俊 ミズーリ州立ミズーリ工科大学助教授の研究グループは、筑波大学と東京大学が新たに開発したブラソフ方程式の高...

1504数理・情報

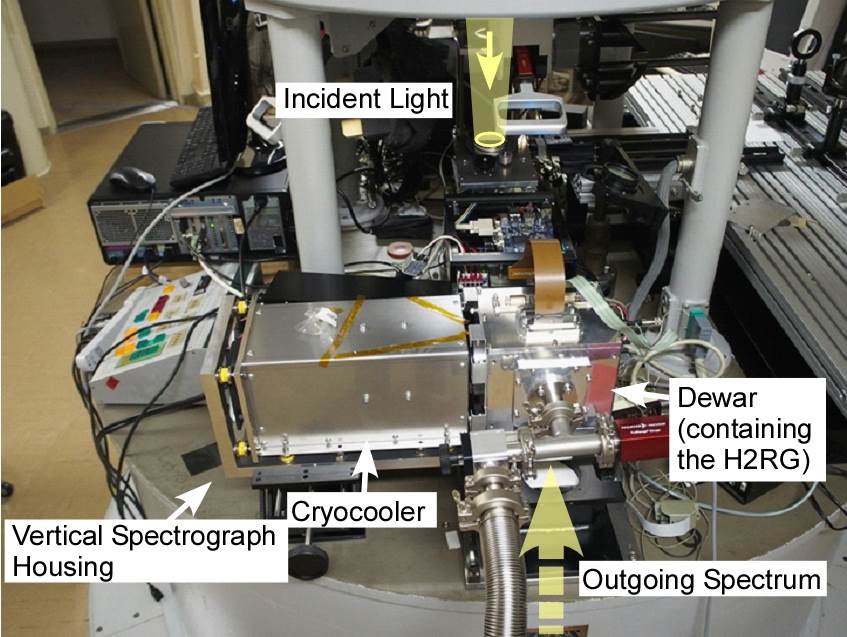

1504数理・情報  0110情報・精密機器

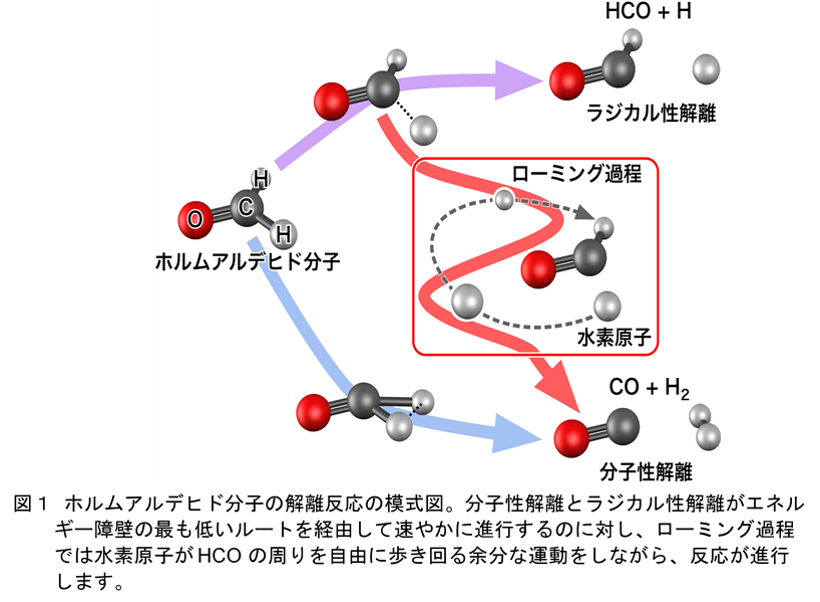

0110情報・精密機器  1701物理及び化学

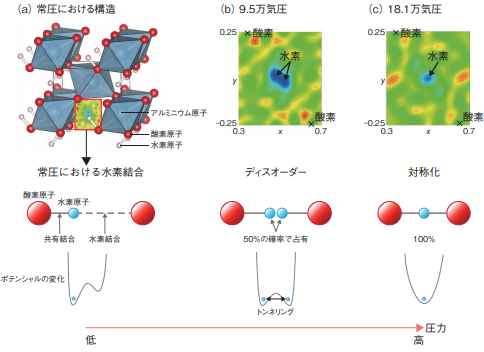

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

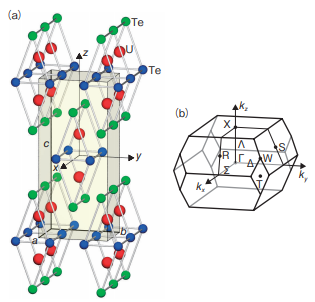

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

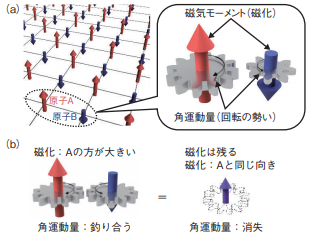

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学