1702地球物理及び地球化学

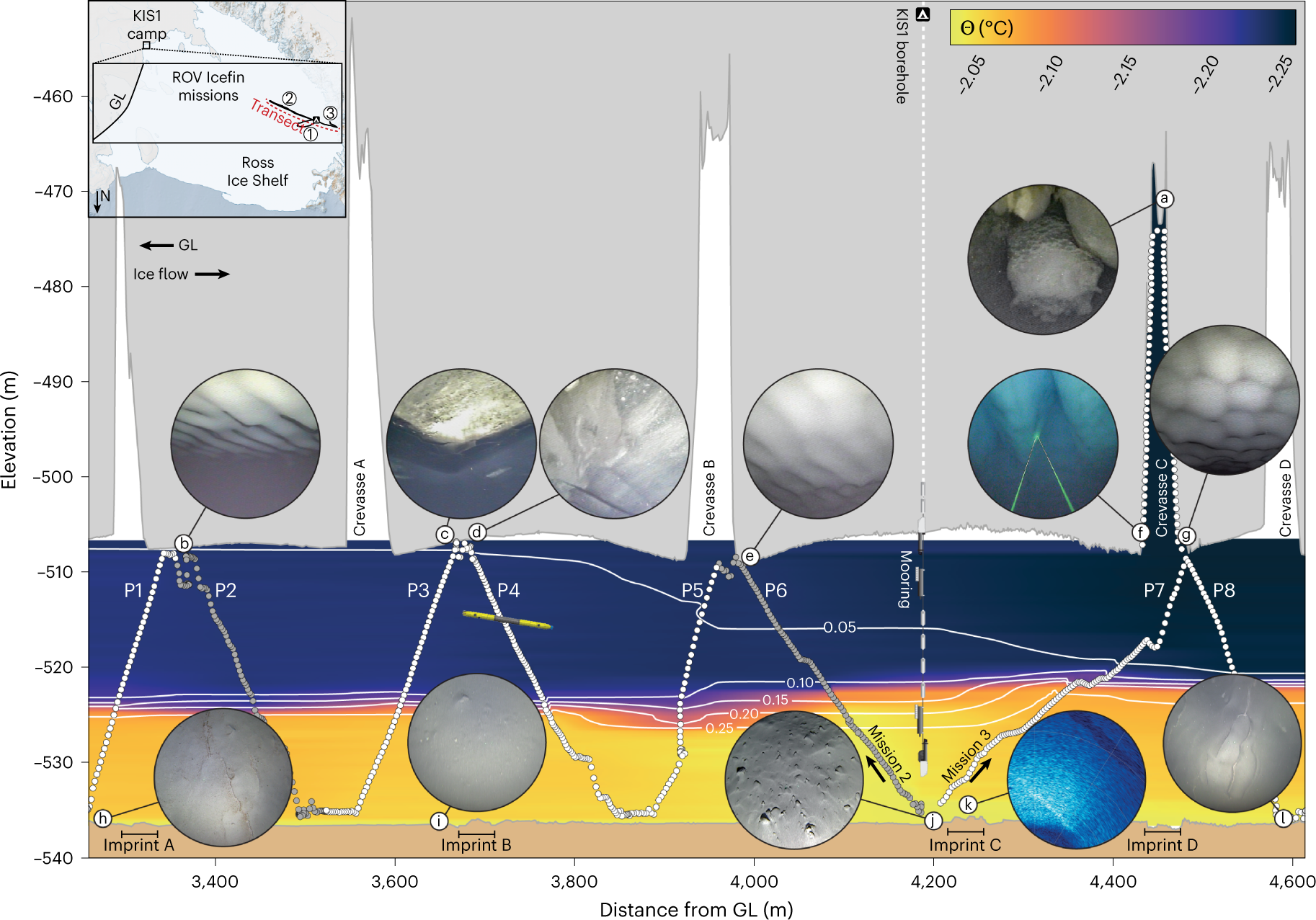

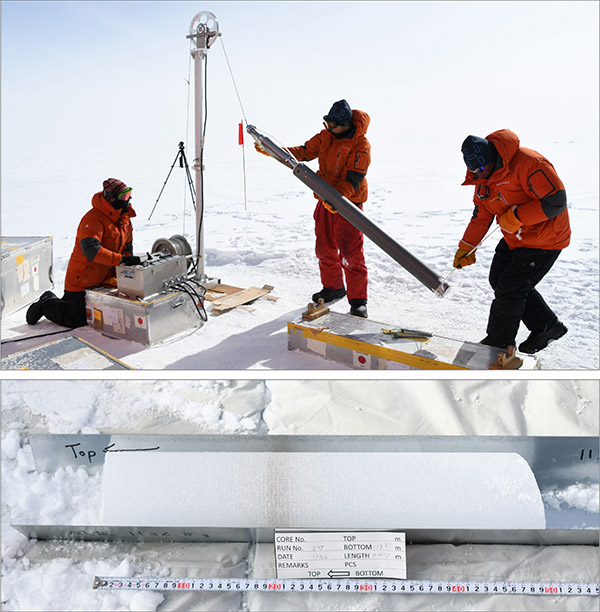

1702地球物理及び地球化学 南極大陸の氷河期から初めて層状湖沼の堆積物を採取(Researchers Extract First Layered Lake-Sediment Sample from Subglacial Antarctica)

南極氷床とその生態系の過去のダイナミクスを理解する上で、このサンプルの重要性を説くスクリップス海洋学部の卒業生と同僚たちScripps Oceanography alumnus and colleagues describe the sam...