2024-11-25 森林総合研究所,立命館大学,京都大学, 国立環境研究所

ポイント

- 植林とBECCSの大規模導入による気候変動緩和策の実施は、気候変動の進行を抑制することで地球規模では生物多様性の減少を軽減できますが、緩和策を大規模に実施した地域ほど、生物の生息環境が改変されるため、その軽減効果が小さくなることが分かりました。

- 土地利用改変を伴わない緩和策を着実に実施するなど、特定の地域に影響が偏らないような緩和策を考える必要があります。

概要

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所、立命館大学、京都大学、国立研究開発法人国立環境研究所の研究グループは、植林やBECCS(バイオマスエネルギーの利用と利用時に発生する二酸化炭素の回収・貯留を組み合わせた技術)の大規模導入による気候変動の抑制が地球規模の生物多様性に与える影響について、シミュレーションモデルによる評価を行いました。

気候変動による気温上昇を産業革命前の1.5℃ないし2℃以内に抑えるために、植林やBECCSなどの土地利用ベースの気候変動緩和策が注目されています。しかし、これらの緩和策は、大規模な土地利用改変によって生物多様性に影響を与える可能性があります。そこで、2℃目標*2を達成するために植林やBECCSを導入した場合に生物多様性が受ける影響を、シミュレーションモデルにより評価しました。その結果、土地利用改変の影響を考慮しても、気候変動の抑制は生物多様性の減少傾向を軽減する可能性が示されました。ただし、土地利用改変の割合や炭素隔離量が大きい地域ほど、生物多様性の減少傾向が強まる傾向がありました。これらの結果は、緩和策としての土地利用改変が生物多様性に及ぼす影響は、実施規模が大きい地域ほど大きくなるため、実施にあたっては影響が特定の地域に偏らないような配慮が必要であることを示しています。

本研究成果は、2024年5月16日にCommunications Earth and Environment誌で公開されました。

背景

気候変動による世界の平均気温の上昇を産業革命前の1.5℃ないし2℃以内に抑えるためには、今世紀後半には温室効果ガスの排出量を正味ゼロにする必要があります。しかし、その目標の達成には、人為起源の排出量の削減に加えて、何らかの対策により大気中の温室効果ガスを除去する必要があります。そこで、森林の二酸化炭素吸収能力や、BECCS(バイオマスエネルギーの利用と利用時に発生する二酸化炭素の回収・貯留を組み合わせた技術)を利用した緩和策が注目されています。しかし、これらの緩和策を実施するためには、植林地やバイオ燃料の原料となる作物の栽培地を大規模に拡大するなど、土地利用を大幅に改変する必要があります。その結果、生物の生息環境が現状から大きく変化することで、生物の種構成や多様性に大きな影響を与える事が危惧されています。そこで、植林やBECCSといった土地利用の改変を伴う気候変動緩和策が生物多様性に与える影響を地球規模のシミュレーションで評価しました。

内容

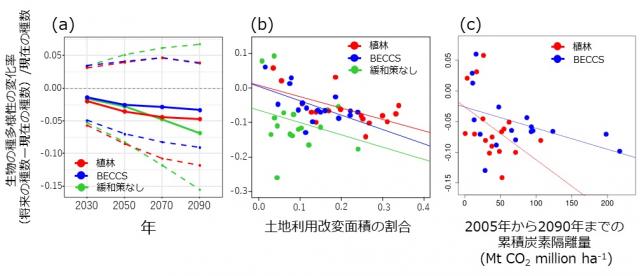

気候変動緩和策として植林やBECCSを大規模に導入した場合、将来の生物種の多様性がどのように変化するのかを評価するため、緩和策を実施した場合としなかった場合に想定される将来の社会経済や土地利用、気候の状況を組み合わせた3種類のシナリオ(1. 緩和策の導入なし、2. 植林を主体とした緩和策を導入、3. BECCSを主体とした緩和策を導入)を準備しました。それぞれのシナリオで想定される土地利用と気候条件の変化が8,428種の生物(維管束植物、鳥類、哺乳類、両生類、爬虫類の5分類群)の分布可能域に与える影響を種ごとに解析し、結果を統合することで、生物多様性の変化を推定しました。その結果、緩和策を導入せずに気候変動が進行した場合に比べて、植林やBECCSを大規模に導入して気候変動を抑制した場合の方が、地球全体の陸域の生物種の減少が抑えられるほか(図1a)、生物種の種構成も現在とほぼ同じに保全される傾向がありました。また、BECCSの方が植林よりも土地利用の改変面積割合が小さいため、生物種の減少がより抑えられる傾向にありました(図1a)。一方で、土地利用改変や炭素隔離量(大気中の二酸化炭素が森林やBECCSによって回収・隔離された量)が大きい地域ほど、生物の種多様性が低下することが示されました(図1b, c)。

図1 緩和策を行った場合と行わなかった場合の(a)生物の種多様性の変化率、及び(b、c)緩和策の導入規模と生物種数の変化率との関係(2090年)

(a) 生物の種多様性の変化率は、地球の陸域を緯度・経度0.5度の格子状に分割した各格子における、シミュレーションで予測された「(将来の種数-現在の種数)/現在の種数」で計算されます。数値がゼロより小さくなるほど、現在より将来で生物多様性が低下することを示しています。図中の実線は全格子の変化率の中央値で、点線は全格子の値の上位25%、下位25%の値を示します。現在(2000年前後)に対し、2090年の生物の種多様性は、緩和策なしよりも植林またはBECCSを導入した方が低下率を低く抑えられます。

(b, c) 世界を17地域に分け、(b)土地利用改変面積の割合(土地利用が完全に変わった場合を1とする)、及び(c)炭素隔離量と生物の種多様性の変化率の関係を調べました。図中の点は、各地域における生物の種多様性の変化率の中央値で、直線はシナリオごとの回帰直線を示します。いずれの場合でも、土地利用改変面積の割合が大きい地域ほど、また炭素隔離量が大きい地域ほど、生物の種多様性が低下する傾向がありました。(b)の緩和策なしにおける土地利用改変は、将来の社会経済の変化予測に伴い生じるものです。また、(c)の横軸は緩和策によって生じる累積炭素隔離量のため、緩和策なしの場合は表示していません。

Hirata et al. (2024) を改定

今後の展開

地球規模でみると、植林やBECCSの導入による気候変動の抑制は、生物多様性の減少を軽減する効果があることが示されました。しかし、緩和策による土地利用の改変面積割合が高い地域では生物多様性の減少が大きくなることから、緩和策の実施が特定の地域に偏らないことが必要であると考えられます。気候変動緩和策が生物多様性に与える影響の地域差を減らすためには、ライフスタイル変革や省エネ技術導入などの、大規模な土地利用改変を伴わない緩和策についても着実に実施し、少しでも土地利用改変を伴う緩和策に頼らずにすむようにすることや、既存の森林の適切な利用や管理、地域の生態系の特性に合った自然再生などを通じて樹木による二酸化炭素吸収を促進することなどを考えていく必要があります。

論文

論文名:The choice of land-based climate change mitigation measures influences future global biodiversity loss

著者名:Akiko Hirata, Haruka Ohashi, Tomoko Hasegawa, Shinichiro Fujimori, Kiyoshi Takahashi, Kazuaki Tsuchiya, Tetsuya Matsui

掲載誌:Communications Earth and Environment

DOI:doi.org/10.1038/s43247-024-01433-4

研究費:(独)環境再生保全機構の環境研究総合推進費(JPMEERF20202002, JPMEERF20241001, and JPMEERF15S11400)、文部科学省科学研究費補助金(JP22H03817)、旭硝子財団

共同研究機関

立命館大学、京都大学、国立環境研究所

用語解説

*1 BECCS(Bioenergy with Carbon Capture and Storage):化石燃料代替としてバイオマスエネルギー(BE)を利用することでカーボンニュートラルを実現するとともに、バイオマスからエネルギーを生産する際に発生した二酸化炭素を回収・貯留する技術(CCS)を組み合わせることで二酸化炭素除去を行う方法。

*2 2℃目標:2015年に採択されたパリ協定では、「世界的な平均気温上昇を産業革命前と比べて2℃より十分低く抑えるとともに、1.5℃に抑える努力を継続する」という将来の気温上昇に関する世界的な目標が定められました。この、「気温上昇を2℃より低く抑える」という目標を「2℃目標」と呼んでいます。

お問い合わせ先

研究担当者:

森林総合研究所 生物多様性・気候変動研究拠点 気候変動研究室 主任研究員 平田 晶子

広報担当者:

森林総合研究所 企画部広報普及科広報係