2024-06-17 九州大学

理学研究院

尾上 哲治 教授

ポイント

- 岩石から放散虫化石を取り出すために使われてきたフッ化水素酸(※1)は毒物であり非常に危険

- 4%の水酸化ナトリウム(※2)溶液を用いて岩石から放散虫化石を抽出することに成功

- 教育現場や資源・地質系業界でも放散虫化石の幅広い利用が可能に

概要

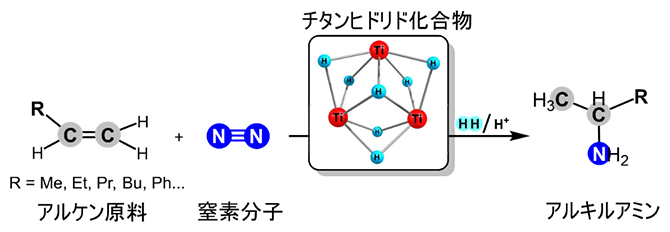

放散虫(※3)と呼ばれる大きさ0.1〜0.5ミリの海洋性動物プランクトンは、化石として残りやすく、地球と生命の歴史の理解に大きく貢献してきました。岩石から放散虫化石を抽出するために、従来はフッ化水素酸が利用されてきました。しかしこの酸は、環境や人体への影響が懸念されるため、法令により管理や使用が厳しく規制されています。九州大学大学院理学研究院の尾上哲治教授の研究グループは、フッ化水素酸に代わる薬品として、低濃度(4%)の水酸化ナトリウム溶液を用いて、チャート(※4)と呼ばれる岩石から放散虫化石を取り出す手法を開発しました。この方法は、従来のフッ化水素酸による方法と比較して、より保存状態の良い放散虫化石を岩石中から取り出すことができます。4%の水酸化ナトリウム溶液は、フッ化水素酸に比べて格段に取り扱いが容易であり、これまでフッ化水素酸を使用できなかった教育機関や、資源探鉱、地質調査業といった産業界においても、放散虫化石を教育と研究に利用することが可能になります。

本研究成果は、2024年6月17日(月)午後6時(日本時間)公開のScientific Reports誌にオンライン掲載されました。

水酸化ナトリウム溶液を用いて、チャートから取り出した2億150万〜2億1000万年前の放散虫化石。スケールは0.1ミリ。

研究者からひとこと

放散虫は、小さいながらも非常に緻密で美しい骨格を持ちます。また、放散虫を大量に含む「チャート」という岩石も日本各地に分布していますので、本手法を利用して、チャート中に閉じ込められた放散虫化石の世界を覗き見てほしいです。

用語解説

(※1) フッ化水素酸

フッ化水素の水溶液であり、化学式HFで表される。珪酸に対して強い腐食性がある。毒物及び劇物取締法において毒物に指定されており、法令により厳しい管理と使用方法が求められる。

(※2) 水酸化ナトリウム

化学式NaOHで表され、カ性ソーダとも呼ばれる。水溶液はアルカリ性を示し、5%を超えるものは毒物及び劇物取締法の劇物に該当する。

(※3) 放散虫

放散虫とは、海生の動物プランクトンであり、原生動物の一群。大きさは、0.1〜0.5ミリ程度。珪酸質な骨格を持つことから化石になりやすく、カンブリア紀から現代までの広い時代範囲でみつかる。さまざまな時代で示準化石として利用されている。

(※4) チャート

二酸化珪素を主成分とする硬く緻密な珪質堆積岩の総称。主に放散虫とよばれる珪酸質の骨格を持つ海洋性動物プランクトンの死骸が、陸域から遠く離れた深海底に降り積もってできた岩石である。

論文情報

掲載誌:Scientific Reports

タイトル:A dilute sodium hydroxide technique for radiolarian extraction from cherts

著者名:Tetsuji Onoue、Sakiko Hori, Yuki Tomimatsu, Manuel Rigo

DOI:10.1038/s41598-024-63755-9

- 本研究の詳細についてはこちら

研究に関するお問合せ先

理学研究院 尾上 哲治 教授