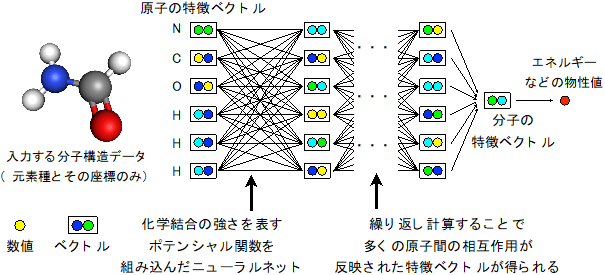

2018/09/19 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構,核融合科学研究所

大型ヘリカル装置では、プラズマを閉じ込める磁場を発生させるために、液体ヘリウムを用いて超伝導ヘリカルコイルをマイナス270℃まで冷却しています。身近な例では、病院にあるMRI装置に超伝導コイルが使われていますが、このコイルも液体ヘリウムで冷やされています。この液体ヘリウムは、マイナス271℃より低い温度になると、超流動ヘリウムという状態になります。超流動ヘリウムは、とても特殊な性質を持った極低温の液体です。今回は、超流動ヘリウムに関する実験研究をご紹介します。

超流動ヘリウムは、非常に変わった性質をたくさん持っています。まず、粘性がありません。どんなに細い管であってもスイスイ流れていきます。また、物凄く熱を伝える能力が高いため、超流動ヘリウムの中では温度差が生じません。この二つの性質は超伝導コイルの冷却には最適で、超流動ヘリウムが超伝導コイルの線材の僅かな隙間にもしみわたり、均一な温度に冷やしてくれるという理想的な冷却が実現します。ただし、ヘリウムを極低温まで冷やすためにコストがかかり、冷却装置にも工夫が必要であるため、多くの場合は、液体ヘリウムなどが用いられます。非常に高い冷却性能が要求される超伝導コイルでは、最後の砦として超流動ヘリウムの出番がやってくるのです。例えば、TORE SUPRA (現WEST)というフランスのプラズマ実験装置では、超流動ヘリウムが採用されました。将来の核融合炉でも、プラズマを閉じ込める磁場を発生させるために、コイルを冷却する手段として、超流動ヘリウムの利用が候補の一つとなるかもしれません。

このように冷却に最適な性質を持つ超流動ヘリウムですが、その性能にも限界があります。この限界に強く関わっているのが、超流動ヘリウムの中で起こる沸騰です。超流動ヘリウムの一部分が強い熱を受けると、その部分が発熱して沸騰が起こり、熱を他の場所へと運ぶ能力が格段に低下してしまうのです。一般の流体であれば、沸騰が起きると、小さな気泡がいくつも現れ、気泡がその周りの液をかき回すことで、熱を運ぶ能力が高くなります。しかし、超流動ヘリウム中では、このような沸騰が起きません。超流動ヘリウム中の沸騰は、発熱部分の表面が気体の膜で覆われたようになります。つまり、発熱部分と液体との間に気体の層があるために、熱を運ぶ能力が非常に低くなるのです。このような沸騰が起こる条件が超流動ヘリウム利用の限界になるため、その条件を調べることは大変重要な研究となります。

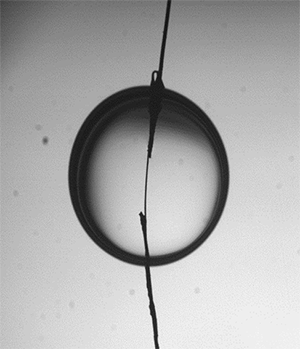

これまでの研究によって、超流動ヘリウム中の沸騰は、発熱部分にかかる圧力と非常に密接な関係があることが分かっています。発熱部分にかかる圧力は、発熱部分が超流動ヘリウムの中に深く沈んでいるほど高くなります(水の中に深く潜ると、体に水圧がかかるのと同じです)が、その発熱部分の深さが少し変わっただけでも、沸騰の様子に変化が現れます。そこで、この圧力の効果を小さくした極限での沸騰を調べるため、核融合科学研究所は、高エネルギー加速器研究機構や筑波大学、ポーランドのヴロツロフ工科大学等と協力し、微小重力の下での実験を行いました。圧力は超流動ヘリウムの重さによって決まるため、重力を小さくすることで、圧力を小さくすることができるのです。また、微小重力状態は、高いところから物を落下させて、それが下に落ちるまでの僅かな時間に実現することができます。我々は、4.7秒間の微小重力状態を実現できる落下塔を用いて、微小なヒータ(熱源)を入れた超流動ヘリウムを落下させるという実験を繰り返しました。落下中にヒータによって引き起こされた沸騰を調べた結果、地上では観測されていなかった、きれいな球形の気泡ができている様子を観測することができました。この球形の気泡は、重力が無いために浮力が働かず、気泡が浮き上がらずにできた場所に留まっているために、形成されたと考えられます。

微小重力状態で形成された気泡の成長や収縮をつぶさに観察することで、気泡の表面を熱が伝わっていく様子等を解析することが可能になります。気泡の表面での熱伝達は、沸騰の性質を決める重要なものです。このような微小重力下での実験とその解析を通じて、重力の効果並びに重力で隠れて見えてこなかった効果が明らかになりつつあります。

以上

図1 落下中に引き起こした沸騰の様子。超流動ヘリウムの中にできた気泡は、サイズが5mm程度で綺麗な球形となっています。中央に見える細い線が直径50ミクロン、長さ約2mmのヒータです。

図2 微小重力下の実験にはブレーメン大学にある落下塔を使用しました。落下塔はブレーメン大学内でも一際目を引く鉛筆型のランドマークタワーで、屋上では結婚式も行えます。