モニタリングサイト1000サンゴ礁調査

2018-04-10 環境省

環境省では、2004年度より重要生態系監視地域モニタリング推進事業(以下「モニタリングサイト1000」という。)サンゴ礁調査を実施していますが、今年、紀伊半島沿岸で過去3番目に低い冬季低水温を記録したことを受け、そのサンゴ群集への影響を把握するため、紀伊半島沿岸の20地点において2018年3月に緊急的に調査を実施しました。

その結果、紀伊半島西側の6地点でサンゴ被度が20ポイント※以上減少し、そのうち白浜・田辺海域の3地点ではサンゴ全体の8割以上が死亡しました。直接的な死亡要因は冬季の低水温ですが、感染症の併発や大潮寒波等の要因が重なったことにより被害が大きくなったものと考えられます。

※ポイントとは、2018年3月時のサンゴ被度(%)と低水温直前のサンゴ被度(%)の差を数値で示したもの。

1.調査内容

(1) 調査地点

モニタリングサイト1000サンゴ礁調査における串本周辺サイトを中心とし、紀伊半島沿岸の20地点において調査を実施しました(添付資料1(図1))。

(2) 調査期間

2018年3月7日から3月23日

(3) 調査方法

調査地点毎におよそ50m四方の調査対象区域を設定し、スポットチェック法(15分間のスノーケリングを行い、サンゴ被度※1、死亡率※2等を目視により観察)により調査を行いました。調査回数は各地点1回となります。また、各地点の白化の程度を添付資料1(表1)の5段階の区分で判断し、記録しました。

※1 サンゴ被度:調査地の海底に占める生きたサンゴ面積の割合。

※2 サンゴ死亡率:本調査の直前まで生きていたと思われるサンゴ全体(死亡したサンゴ、生きているサンゴの合計値)に占める、死亡したサンゴの割合。

(4)調査実施者

株式会社串本海中公園センター(野村恵一氏 平林勲氏)

2.調査結果

- 2018年冬季の低水温等によるサンゴ群集へ影響は、紀伊半島の東西で傾向が大きく異なり、東側の地点では、二木島湾海域(地点①、②)では全く被害が観察されず、串本町東岸海域(地点③、④)でも被害は軽微でした。一方、西側の地点(地点⑤~⑳)では、16地点中8地点でサンゴ被度が10ポイント以上減少するなど、サンゴ群集への被害が認められました。

- 各地点のサンゴ被度、サンゴ死亡率、死亡要因、白化度合等は、添付資料2(表2、図2、図3及び図4)のとおりです。

- 調査結果の概要については、下記のとおりです。

(1) サンゴ被度

- 紀伊半島東側では、3地点(地点①、②、③)でサンゴ被度の減少は認められなかった。また、残りの1地点(地点④)でも3ポイントの減少のみであった。

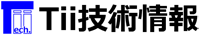

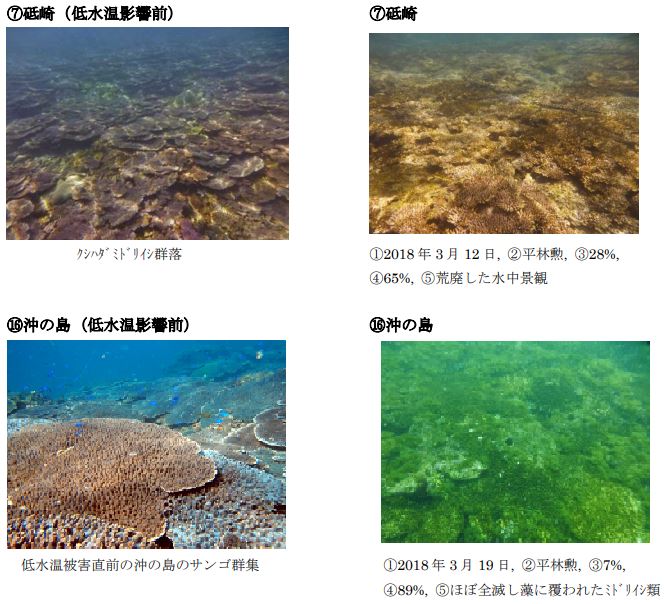

- 紀伊半島西側では、串本町東岸海域の3地点(地点⑦、⑧、⑩)及び白浜・田辺海域の3地点(地点⑮、⑯、⑱)において、サンゴ被度が20ポイント以上減少した。このうち、⑦砥崎、⑮四双島南、⑯沖の島の各地点では、50ポイント程度減少した。

(2) サンゴ死亡率

- 紀伊半島東側では、2地点(地点①、②)でサンゴの死亡は認められず、残りの2地点(地点③、④)でもサンゴ死亡率は5%であった。

- 紀伊半島西側では、串本町東岸海域の2地点(地点⑦、⑧)及び白浜・田辺海域の3地点(地点⑮、⑯、⑱)において、サンゴ死亡率が60%以上であった。このうち、⑮四双島南、⑯沖の島、⑱目津崎の各地点では、サンゴ死亡率が80%以上となり、サンゴ全体の8割以上の死亡が認められた。

(3) 死亡要因

- 紀伊半島西側の白浜海域以北(地点⑮~⑳)では、冬季の低水温が直接的な死亡要因であった。ただし、2017年12月に串本海中公園センターが独自に行った観察では、⑯沖の島において感染症被害が認められている。

- 紀伊半島西側のすさみ海域以南(地点⑤~⑭)では、直接的な死亡要因である低水温に加えて、感染症の併発、大潮寒波(2017年12月に大潮干潮・無風・強い寒波が重なって生じたごく浅所に分布するサンゴの凍死現象)、その他(オニヒトデの食害、河川からの泥水の流入)が認められた。

3.考察

- 串本海中公園センターが錆浦地先の海中展望塔で実施している定置観測(表面水温、毎日9時)結果における2018年冬期(1‐3月)の平均水温の年変化を見ると(添付資料3(図5))、1972~2018年までの過去46年間において冬季平均水温が15.5℃を下回ったのは1977年、1984年、2018年の3回となっており、2018年は過去3番目に低かった。

- 最も低い冬季低水温が記録された1984年は串本海域で低水温によるサンゴ類の大量死亡が記録されている(御前,1984,1985;福田,1985)。ただし、過去2番目に低い冬季低水温が記録された1977年は顕著なサンゴ類の死亡は観察されておらず、串本では14℃台の低水温が1か月以上続くとサンゴ類に白化や死亡が生じ、13℃台の期間が20日以上続くと大量死亡に至ると推察されている(御崎,1984)。

- 2018年の冬季は、14℃前後の低水温は長期間続いているものの、13℃台の日は2回しかなかったが、1984年と同様のサンゴ類の大量死亡が起きたのは、冬季低水温に加え、大潮寒波や感染症の併発等、1984年には見られなかった要因が重なったためであると考えられる。

4.今後の対応等について

- 今後も引き続き、モニタリングサイト1000による調査を通じて、当該海域におけるサンゴ群集の動態について注視していきます。

- 過年度の報告書は、下記webサイトで公表しています。

添付資料

- 連絡先

- 環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性センター

センター長 川越 久史

専門調査官 齋藤 佑介

担当 串田 卓弥

環境省自然環境局自然環境計画課

課長 奥田 直久

保全再生調整官 岡野 隆宏

海洋生物多様性保全専門官 大澤 隆文