2020-06-23 理化学研究所,東京大学宇宙線研究所,名古屋大学,日本原子力研究開発機構

理化学研究所(理研)仁科加速器科学研究センター放射線研究室の後藤雄二先任研究員、キム・ミンホ国際プログラム・アソシエイト(研究当時)、東京大学宇宙線研究所のさこ隆志准教授、名古屋大学宇宙地球環境研究所・素粒子宇宙起源研究所の伊藤好孝教授、日本原子力研究開発機構先端基礎研究センターの谷田聖研究主幹らが参画する国際共同研究グループ※は、米国ブルックヘブン国立研究所(BNL)の偏極陽子衝突型加速器「RHIC(リック)」[1]を使って、反対方向に運動する陽子同士の衝突により、衝突位置の超前方[2]に生成される「中性π中間子[3]」が大きな左右非対称度を持つことを発見しました。

陽子には、地球の自転に似た「スピン」と呼ばれる向きを表す性質があります。スピンの向きは人為的にそろえることができ、これを「偏極」と呼びます。偏極した陽子を何かの粒子に衝突させると、生成されるπ中間子の生成量が偏極陽子の衝突の軸方向に対して、元の陽子のスピンの向きの左側と右側で非対称になることが知られており、その起源として、クォーク[4]やグルーオン[4]の直接散乱に基づく理論「摂動QCD[5]」で説明されてきました。陽子衝突での粒子生成に対する理論・計算の構築は積年の研究課題であり、高エネルギーの宇宙線が大気中で起こす「空気シャワー[6]」の理解のためにも、その発展が望まれています。

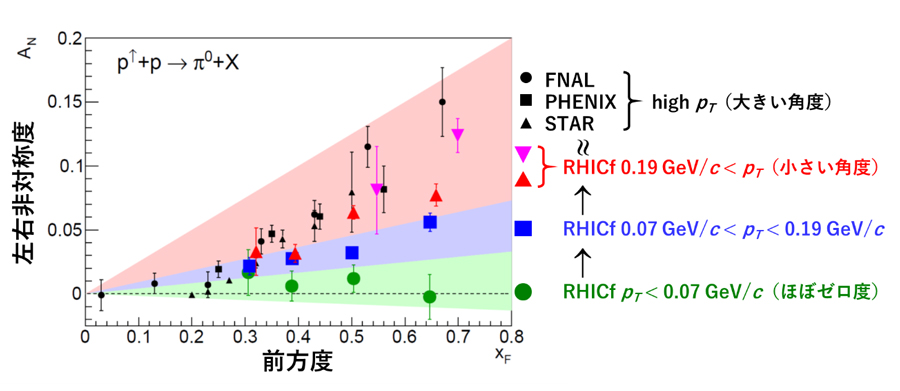

今回、国際共同研究グループは、偏極陽子と陽子の衝突で生成される中性π中間子の左右非対称度が、超前方付近の小さい角度でも存在することを発見し、さらにその非対称度がゼロ度(図の角度=0度)付近で急激に増加し、より大きな角度の値とほぼ同じ大きさに達することを明らかにしました。この結果により、これまでの理論的解釈は大きな見直しを迫られることになりました。

本研究は、科学雑誌『Physical Review Letters』のオンライン版(6月22日付)に掲載されました。

陽子同士の衝突の超前方に生成されるπ中間子が持つ大きな左右非対称度

※国際共同研究グループ

理化学研究所 仁科加速器科学研究センター 放射線研究室

先任研究員 後藤 雄二(ごとう ゆうじ)

国際プログラム・アソシエイト(研究当時) キム・ミンホ(Minho Kim)

東京大学 宇宙線研究所

准教授さこ 隆志(さこ たかし)

名古屋大学 宇宙地球環境研究所・素粒子宇宙起源研究所

教授 伊藤 好孝(いとう よしたか)

日本原子力研究開発機構 先端基礎研究センター

研究主幹谷田 聖 (たにだ きよし)

高麗大学校

教授 ホン・ビョンシク (Byungsik Hong)

本研究は、上記の研究者らで構成するRHICf国際共同研究注1)グループから計25人の研究者が参加して行われました。

注1) RHICf国際共同研究

http://crportal.isee.nagoya-u.ac.jp/RHICf/

研究支援

本研究は、日米科学技術協力事業(高エネルギー物理分野)「RHICにおける超前方粒子生成精密測定; RHIC forward 実験(RHICf)(研究代表者:さこ隆志)」、日本学術振興会(JSPS)科学研究費補助金基盤研究(B)「衝突型加速器による高エネルギー宇宙線衝突での超前方粒子生成の総括的解明(研究代表者:伊藤義孝)」、韓国研究財団(NRF)の支援を受けて行われました。

背景

宇宙に存在する目に見える物質のほとんどの質量は、陽子と中性子(併せて核子と呼ぶ)に担われています。核子間や陽子内部で働く力は、「核力」または「強い相互作用」と呼ばれる非常に強い力です。この核力や強い相互作用を理解するための研究対象として、基本となるのが陽子です。

核力や強い相互作用[5]の理解は、その「強さ」ゆえに重力や電磁気力の理解とは異なる難しさがあります。一つの研究方法として、「陽子を何かの粒子に衝突させたときに生成される粒子の測定」があります。しかし、粒子がどのようなメカニズムで生成されるのかよく分かっておらず、そのことは宇宙線の測定にも影響を与えています。

超高エネルギーの宇宙線の観測は、宇宙の極限環境における天体現象を知るための非常に重要な手段です。宇宙線の観測には、宇宙線と地球の大気との反応で起こる「空気シャワー」と呼ばれる現象を用いますが、宇宙線を構成する陽子と大気の衝突によって生成される粒子の生成メカニズムがはっきりと分かっていないことが、宇宙線測定の支障となっています。

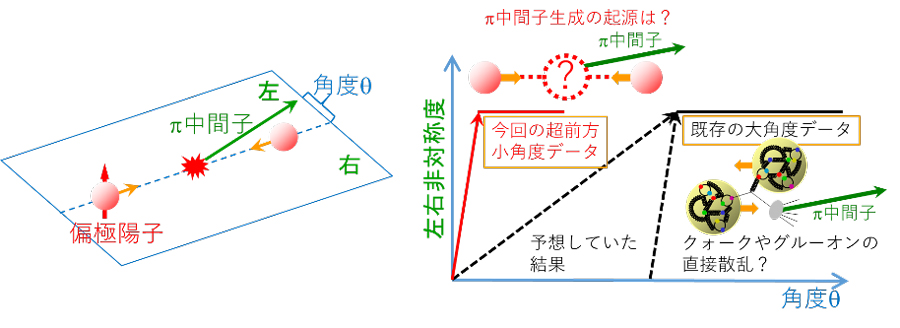

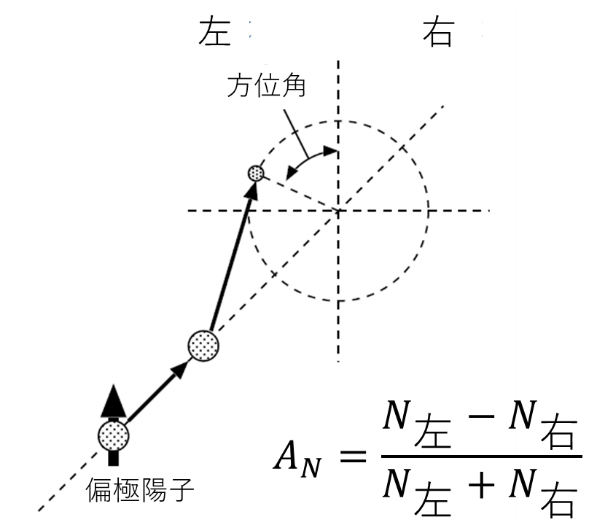

陽子衝突による粒子の生成メカニズムの研究は、生成した粒子のエネルギーや角度分布を測定することから始まりましたが、1960年代に入ると陽子の持つ「スピン」と呼ばれる地球の自転に似た向きを表す性質を用いた研究が行われるようになりました。スピンの向きは人為的にそろえることができ、これを「偏極」と呼びます。偏極した陽子の衝突では、散乱した陽子や生成される粒子の生成量が、偏極陽子の衝突の軸方向に対して元の陽子のスピンの向きの左か右に偏ることがあります。この「左右非対称性の大きさや符号(左右非対称度)」は、散乱や粒子生成のメカニズムと密接に関係しているため、これまでに数多くの研究が行われてきました(図1)。

図1 左右非対称度(AN)の定義

偏極陽子の衝突の軸方向に対して、元の陽子のスピンの向きの左側への生成粒子数N左と右側への生成粒子数N右から、左右非対称度ANが上式のように計算される。

偏極陽子が標的粒子と衝突を起こした際、衝突位置の前方に生成される「π中間子」が大きな左右非対称性を持つことは、1970年代に米国アルゴンヌ国立研究所の加速器を用いた実験で発見されました。このときの偏極陽子のエネルギーは10ギガ電子ボルト(GeV、1GeVは10億電子ボルト)程度でした。1990年頃になると、米国フェルミ加速器研究所(FNAL)で200GeVの偏極陽子ビームが得られるようになり、高いエネルギー(重心系エネルギー[7]で19.4GeV)での実験が行われ、高エネルギーの偏極陽子でも左右非対称性が消えないことが示されました。

これを契機に、陽子を構成する素粒子であるクォークやグルーオンの運動を記述する理論「摂動量子色力学(摂動QCD)」により、左右非対称性を説明しようという研究が大きく発展しました。摂動QCDの理論による計算方法では、高エネルギー過程に対する精密計算を行うことができ、非常に有用です。摂動QCDではこれまで、高エネルギーにおいて前方に生成されたπ中間子の左右非対称性は小さくなると考えられていました。しかし、理論研究が発展した結果、FNALで得られた高エネルギーでも左右非対称性を持つという実験結果を説明することに成功し、「左右非対称な粒子生成は、クォークやグルーオンの直接散乱にその起源がある」という結論に至り、それがこの分野の共通認識となりました。

2000年代になると、偏極陽子衝突型加速器「RHIC(リック)」が米国ブルックヘブン国立研究所(BNL)にて稼働し、反対方向に運動する100GeVの陽子2個を真空中で衝突させ、FNALと比べて10倍以上の重心系エネルギーでの実験が可能になりました。そして、重心系エネルギー200GeVでも、前方に生成されたπ中間子の左右非対称度がFNALの実験結果と同様な大きさを持つことが示されました。

ところがその後、従来の摂動QCDを用いた解釈に見直しを迫る実験データが次々と得られるようになりました。RHICのエネルギーでは、クォーク、グルーオンが散乱し、さまざまな粒子をジェット[8]状に生成する現象が起こります。RHICで前方に生成したジェットの左右非対称度を調べたところ、予想に反してジェット全体やジェットの中に含まれるπ中間子は、左右非対称性を示さない(非対称度が小さい)ことが分かりました。この結果は、左右非対称性を引き起こす反応が、摂動QCDで扱うクォークやグルーオンの直接散乱ではない可能性を示しています。

この謎の答えを求めて、今回国際共同研究グループは、クォークやグルーオンの直接反応の寄与が小さい、これまで測定されていない衝突位置の超前方付近における左右非対称度の測定を行いました。

研究手法と成果

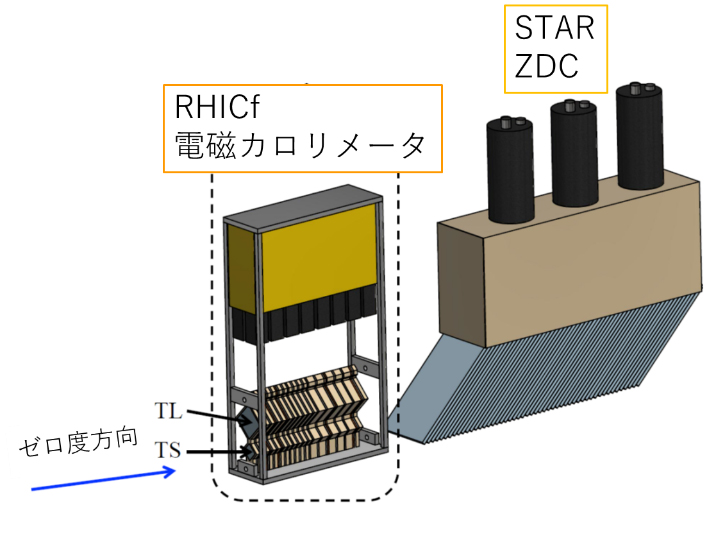

国際共同研究グループは、反対方向に運動する偏極陽子と陽子の衝突により生成される「中性π中間子」の測定に優れた性能を持つ電磁カロリメータ検出器を、RHICで行われている別の実験であるSTAR実験[9]の超前方のゼロ度付近に設置しました(図2)。生成された中性π中間子は、二つのガンマ線に崩壊します。その二つのガンマ線を測定し、中性π中間子の放出方向とエネルギーを精密に測定します。

この電磁カロリメータ検出器は、高エネルギーの宇宙線が大気中で起こす空気シャワーを理解するために製作され、欧州原子核研究機構(CERN)の大型ハドロン衝突型加速器「LHC」と、BNLのRHICによる2種類の陽子衝突型加速器での実験に用いられました。LHCではLHCf実験、RHICではRHICf(fはforwardの意)実験と名づけられています。LHCf実験では、偏極陽子を使用できないため左右非対称度を測定できませんが、偏極陽子を加速できるRHICf実験で、左右非対称度の測定に初めて成功しました。

図2 RHICf実験で用いた電磁カロリメータ検出器

RHICf電磁カロリメータ検出器は、STAR実験の衝突位置から前方に18m離れた場所に設置されているZDC(ゼロ度カロリメータ)検出器の直前に設置された。

RHICf実験の結果、中性π中間子の左右非対称度が、ゼロ度付近の小さい角度でも存在し、さらにその大きさがゼロ度付近で急激に増加し、大きな角度での値とほぼ同じ大きさに達することが分かりました(図3)。

今回の0.1 GeV/c[10]程度の小さい横運動量[10]から5〜10%の左右非対称度を持つという実験結果は、過去のデータ解釈に用いられてきた摂動QCDでは説明することはできません。前述のジェットの左右非対称度が小さいことも考え合わせると、高エネルギー陽子衝突での粒子生成の解釈は、大きな見直しを迫られることになります。

今回の左右非対称性が得られた超前方の小さな角度は、陽子が励起状態を引き起こすエネルギー領域に対応しており、回折[11]や共鳴[11]などの寄与が、今回の謎を解くヒントになっている可能性があります。

図3 RHICf実験で測定された中性π中間子の左右非対称度

縦軸の左右非対称度は、ゼロ度付近で急激に増加し(■▲▼)、大きな角度での値(●■▲)とほぼ同じ大きさに達した。横軸の前方度は、前方への最大運動量に対する中性π中間子の運動量を示す。■▲▼が示すように、0.1 GeV/c程度の小さい横運動量から5〜10%(0.05〜0.1)の左右非対称度を持つことが分かった。

今後の期待

国際共同研究グループでは今後、大きな左右非対称度を持つ中性π中間子の生成の起源を解明すべく研究を進めます。摂動QCDに基づくクォーク、グルーオンの反応と回折や共鳴による反応では、衝突事象全体の様子が異なることが知られています。クォーク、グルーオンの反応では、典型的にはジェット生成が起こるのに対し、回折や共鳴による反応では、陽子は内部構造にかかわらず全体として反応し、衝突した陽子のそれぞれが独立に励起されるような様相を呈します。

これらの違いは、RHICf実験の電磁カロリメータ以外の検出器を用いることで選別でき、またRHICf実験は、RHICのSTAR実験との協力で行われたことから、STAR実験の検出器群のデータを組み合わせることもできます。衝突事象全体の様子から反応の種類を分別した上で、左右非対称度を調べることにより、中性π中間子の生成の起源を解明したいと考えています。

また、超前方の中性子は、中性π中間子とは反対符号の左右非対称度を示すことが知られています。中性子と中性π中間子の起源が同じなのか、違うのかについても、反応の種類を分別することにより明らかにしていく予定です。これらの知見から粒子生成メカニズムの理解を発展させ、宇宙線が大気中で起こす空気シャワーの理解を進めます。

また、今回の発見は、陽子のスピンの向きを効率よく測定する方法(偏極度計)への応用にもつながると期待できます。

論文情報

<タイトル>

Transverse single-spin asymmetry for very forward neutral pion production in polarized p + p collisions at √s = 510 GeV

<著者名>

M. H. Kim et al. [RHICf Collaboration]

<雑誌>

Physical Review Letters

<DOI>

10.1103/PhysRevLett.124.252501

補足説明

[1] 偏極陽子衝突型加速器「RHIC(リック)」

米国ブルックヘブン国立研究所(BNL)にある偏極陽子衝突型加速器(RHICはRelativistic Heavy Ion Colliderの略)で、二つの独立な超電導加速リングを持ち、陽子から金やウランなどの原子核までのさまざまな粒子ビームを加速し、衝突させることができる。全周は約3,800mあり、2000年からさまざまな粒子の組み合わせの衝突実験を行っている。陽子の場合は、そのスピンを偏極したまま(向きをそろえたまま)加速・衝突させることができる世界初かつ唯一の加速器である。

[2] 超前方

衝突位置の前方で、衝突軸からの角度(極角)が小さい領域を超前方と呼ぶ。今回のRHICf実験の場合、極角約0.3度以下の領域を指す。

[3] π中間子

原子核内で陽子と中性子を強く結びつける力を仲介する粒子。質量は電子の約270倍で、電荷は荷電(正・負)、中性の3種がある。

[4] クォーク、グルーオン

どちらも物質を構成する最も基本的な構成要素である素粒子。クォークにはアップ(u)、ダウン(d)、ストレンジ(s)、チャーム(c)、ボトム(b)、トップ(t)の6種類がある。グルーオンは、クォーク、反クォーク間の強い相互作用を媒介する素粒子である。

[5] 強い相互作用、摂動QCD

自然界に存在する四つの力(重力、電磁気力、弱い力、強い力)のうち、原子核内の陽子と中性子を結合している核力などを指すのが「強い相互作用」である。その強い相互作用を場の量子論として記述するのが量子色力学(QCD)である。QCDは漸近的自由性と呼ばれる距離が短くなると相互作用が弱くなる性質により、摂動論による計算が可能となる(「摂動QCD」)。QCDはquantum chromodynamicsの略。

[6] 空気シャワー

宇宙から飛来する高エネルギーの粒子(宇宙線)が、地球大気原子と衝突し粒子生成を繰り返すことで、地上に大量の素粒子が降り注ぐ現象。一番高いエネルギーの宇宙線では、数10平方キロメートルにわたって広がるため、放射線検出器をまばらに配置することで、到来頻度の低い宇宙線を観測できる。

[7] 重心系エネルギー

加速したビーム粒子を静止している標的粒子に衝突させるときの有効な反応エネルギーは、ビーム粒子と標的粒子がなす系の重心に対して静止した座標系(重心系)でのエネルギーである。標的となる粒子も同じように加速して、正面衝突させることができれば、粒子反応に寄与する実効エネルギーを飛躍的に高めることができる。これを実現したのが衝突型加速器である。

[8] ジェット

クォークやグルーオンが破砕することによって生成するたくさんの粒子の集まり。

[9] STAR実験

RHICを用いた高エネルギー重イオンおよび偏極陽子衝突実験の一つで、世界14カ国から68研究機関、約700人が参加する大型国際共同実験である。日本からは筑波大学が参加している。

[10] 横運動量、eV/c

「横運動量」は衝突軸に対して垂直な方向の運動量の成分であり、エネルギーの単位である電子ボルト(eV)を光の速度cで割ったeV/cという単位で表される。衝突軸方向のローレンツ変換に対して不変であり、横運動量は相互作用を理解する上で欠かすことのできない物理量である。

[11] 回折、共鳴

前方の小さな角度や低エネルギーでは、陽子は内部構造にかかわらず全体として反応し回折や共鳴と呼ばれる現象が起こり、それを起源として粒子が生成することが考えられる。「回折」とは、波が障害物に衝突したときに障害物の背後に回り込む現象であり、量子性が顕著となる粒子ビームの場合に対しても起こる。「共鳴」とは、特定の周期に対して特徴的な振る舞いを示す現象で、粒子の励起などを引き起こす。