-平均的な気候変化と擾乱の質的変化、どちらが大事?-

2017-12-20 理化学研究所

要旨

理化学研究所(理研)計算科学研究機構複合系気候科学研究チームの足立幸穂研究員、富田浩文チームリーダーらの研究チーム※は、将来の地域気候をより正確に理解するための新しい評価手法を開発しました。この手法を用いることで、「地球全体の平均的な状態の変化」(以下、「平均的な気候変化」)と「台風や温帯低気圧などの気象擾乱の発生個数・強度および通過経路の変化」(以下、「気象擾乱の質的変化」)のどちらが地域の気候変動に大きな影響をおよぼすかを定量的に評価することが可能となります。これらを理解することにより、的確な適応策を検討することができ、水資源の確保や豪雨災害等に対する防災・減災につながることが期待できます。

現在、地球温暖化により、気温の上昇や降水の変化など、地球規模での気候変動が観測されています。一方で、計算機を使って、気候変動への対策や適応策を事前に検討する研究も進んでいます。このためには、全球規模はもとより地域毎での気候変動がどのような機構によって支配されているのかを理解することが鍵になります。これまでの地域気候予測評価では、「平均的な気候変化」によって生じる地域気候への影響のみを取り扱う手法がよく使われてきました。しかし、この手法では、「気象擾乱の質的変化」を考慮していないため、十分な評価ができませんでした。

今回、研究チームは、これまでの「平均的な気候変化」のみを考慮してきた方法を拡張し、「気象擾乱の質的変化」も同時に考慮する手法を考案しました。現在および将来の領域気候計算に加えて、現在と将来におけるそれぞれの「平均的な気候」と「気象擾乱」を交換する二種類の仮想的な領域気候計算、計四つの計算を比較します。これにより、将来の地域気候変化のうち、①「平均的な気候の変化」の影響、②「気象擾乱の質的変化」の影響を定量的に評価することが可能となります。同時に両者の変化による相互作用の効果も明らかになります。本手法の有用性を示す例として、西日本を中心とする水平方向約1,000km四方の領域を対象にした計算を行いました。その結果、平均的な降水量変化は②で説明され、①だけを考慮するのでは不十分であること、年最大日降水量の変化については、①と②が互いに打ち消しあう効果があることなどが示されました。将来の降水変化への適応策において、集中豪雨の被害軽減の観点から強い降水の変化が、水資源の観点から積算降水量の変化が重要ですが、前者には①が、後者には②が大きく寄与するという結果が示されました。

本研究は国際オンライン科学雑誌『Nature Communications』(12月20日付け:日本時間12月20日)に掲載されます。

本研究は、計算科学振興財団(FOCUS)研究教育拠点(COE)形成推進事業および科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業(CREST)「「ビッグデータ同化」の技術革新の創出によるゲリラ豪雨予測の実証(研究代表者:三好建正)」の支援を受けて行われました。

また、本研究の計算は、HPCI若手人材育成課題「全天候型都市気候モデル構築のための数値シミュレーション(課題番号:hp150166)」、及び、京調整高度化枠「計算方法組み合わせの比較・計算方法評価のための基盤的ライブラリの研究開発(課題番号:ra000006)」として「京」の計算資源を用いて行われました。

※研究チーム

理化学研究所 計算科学研究機構 研究部門 複合系気候科学研究チーム

チームリーダー 富田 浩文(とみた ひろふみ)

上級研究員 梶川 義幸(かじかわ よしゆき)

研究員 西澤 誠也(にしざわ せいや)

研究員 八代 尚(やしろ ひさし)

研究員 足立 幸穂(あだち さちほ)

研究員 山浦 剛(やまうら つよし)

特別研究員 吉田 龍二(よしだ りゅうじ)

テクニカルスタッフⅠ 安藤 和人(あんどう かずと)

背景

現在、地球温暖化により、気温の上昇や降水の変化など、地球規模での気候変化が観測されています。計算機を使って将来の気候状態を知ることにより、気候変動への対策や適応策を事前に検討することが可能となります。このためには、全球規模はもとより地域毎での気候変化がどのようなメカニズムによって支配されているのかを理解することが鍵になります。

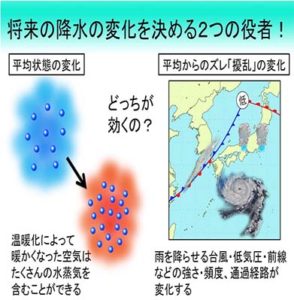

温室効果ガスが増加すると、地球全体の平均的な大気の状態が変化し、気温が上昇し、大気中の水蒸気量が増加します。それと同時に、台風や温帯低気圧といった気象擾乱の発生個数や強度および通過経路にも変化が生じます(図1)。

これまでの研究では、将来の地域気候を評価する際、計算コストが小さいというメリットのため、「地球全体の平均的な状態」の変化によって生じる地域気候への影響のみを取り扱う手法がよく用いられてきました。しかし、この手法では「台風や温帯低気圧などの気象擾乱」の変化を考慮しないため、十分な評価ができませんでした。

研究手法と成果

研究チームは独自に開発した数値モデルSCALE-RM[1]を用いて、四種類のダウンスケーリング計算[2]を行いました。そのうち2種類の計算は、一般的に領域の気候の計算を行う際に使われる手法を用いました。この計算では、現在気候と将来気候の詳細な大気状態を計算し、その差から地域気候の将来変化を見積もることができます。残り二種類のダウンスケーリング計算は、現在気候から「地球全体の平均的な状態」だけが将来に変化した計算、もう一つは、現在気候から「台風や温帯低気圧といった気象擾乱」だけが将来に変化した計算を行いました。

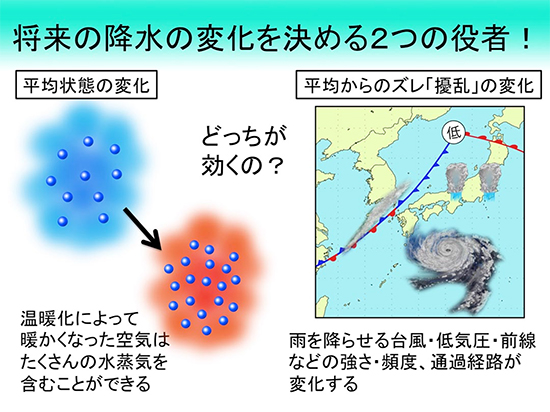

これらの計算結果の比較から、将来の地域気候変化のうち、①「地球全体の平均的な状態」が変化することによる影響、②「台風や温帯低気圧などの気象擾乱」が変化することによる影響、③「地球全体の平均的な状態」と「台風や温帯低気圧などの気象擾乱」の二つの変化の相互作用の影響を定量的に評価することができます(図2)。

次に、開発した手法を用いてデモンストレーション計算を行いました。対象領域は、西日本を中心とする水平方向約1,000km四方で、この領域を約1,000万個の格子(水平2.5km、鉛直60層)に分割しました。1種類のダウンスケーリング計算につき、6月~9月の4ヶ月を25年分、計100カ月分を計算しました。この計算には、スーパーコンピュータ「京」[3]全体のおよそ4割にあたる37,200ノードを使って、13時間ほど要しました。領域モデルSCALE-RMの境界条件には、気象研究所で開発された全球モデルMRI-AGCM3.2S[4]で計算したRCP8.5シナリオ[5]気候下における、現在と将来の気候データを使用しました。

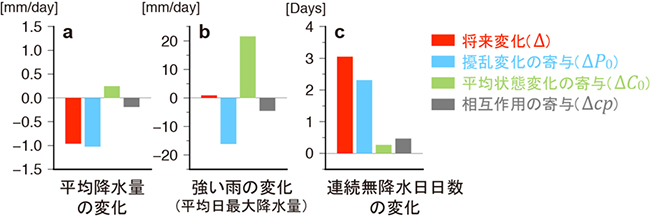

その結果、降水特性に着目すると、平均降水量の将来変化および連続無降水日日数の将来変化の大部分は、「台風や温帯低気圧などの気象擾乱」の変化で説明され、「地球全体の平均的な状態」の変化の影響だけの考慮では不十分な例が示されました(図3a, c)。また、強い雨(平均日最大降水量)の将来変化は両者が同程度に影響しており、評価する指標によって、それぞれの寄与が異なる結果が示されました(図3b)。

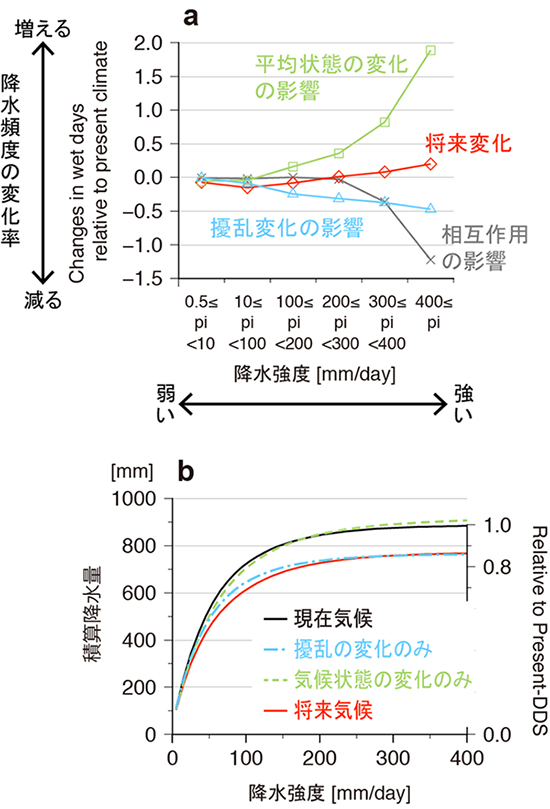

また、将来の降水変化への適応策には、集中豪雨の被害軽減の観点から強い降水の変化の予測が、水資源の観点から積算降水量の評価が重要です。今回の結果では、強い降水の変化には「地球全体の平均的な状態」の変化の影響が強く(図4a)、積算降水量の変化には「台風や温帯低気圧などの気象擾乱」の変化の影響が大きい(図4b)という結果が示されました。

本研究では、地域の気候変化の予測において、「地球全体の平均的な状態」と同等に「台風や温帯低気圧などの気象擾乱」の影響を考慮することが必要なことが明らかになりました。今回のデモンストレーション結果は、後者の影響が大きい場合があることを示していますが、どちらの影響が大きいかは、対象とする領域によると考えられます。

今後の期待

本研究で開発した、「地球全体の平均的な状態」と「台風や温帯低気圧などの気象擾乱」を同時に考慮する手法は、領域気候の予測や評価を行う際、より正確な情報を提供します。また、私たちが住んでいる地域の気候が何によって支配されているのかという疑問に対する答えを提示するものです。本研究での計算結果は一つのデモンストレーションであり、実際の将来気候の予測や評価には、複数のモデルで予測された気候データに適用する必要があります。しかし、本手法は、領域気候予測をより正確に評価する上でのブレークスルーとなります。

本手法の応用範囲は広く、将来の領域気候変化だけでなく、都市化や周辺海域の影響、特徴的な二つの年(多雪年と少雪年など)の違いの理解など、領域気候そのものへの理解にも適用できます。また、将来の地域気候はさまざまな不確定要素のために、一意には決まりません。本手法はさまざまな将来気候予測に適用されることで、将来気候予測に含まれる不確実性の理解にも役立つと期待できます。

原論文情報

- S. A. Adachi, S. Nishizawa, R. Yoshida, T. Yamaura, K. Ando, H. Yashiro, Y. Kajikawa, and H. Tomita, “Contributions of changes in climatology and perturbation and the resulting nonlinearity to regional climate change”, Nature Communications, doi: 10.1038/s41467-017-02360-z

発表者

理化学研究所

計算科学研究機構 研究部門 複合系気候科学研究チーム

研究員 足立 幸穂(あだち さちほ)

チームリーダー 富田 浩文(とみた ひろふみ)

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

産業利用に関するお問い合わせ

理化学研究所 産業連携本部 連携推進部

補足説明

- 1.SCALE-RM

理化学研究所計算科学研究機構が開発した気候気象計算のための数値ライブラリ(SCALE)を用いた領域気候モデル。領域気候モデルとは、ある特定の地域の大気状態をコンピュータでシミュレーションするプログラムのこと。 - 2.ダウンスケーリング計算

一般的に全球の大気状態を計算する大気大循環モデル(AGCM)の水平格子間隔は100km程度であり、対象とする地域特有の気候を表現するには解像度が粗い。地域の気候をモデルで再現するためには、数km程度の格子サイズが必要となるが、計算リソースの制限から、この格子サイズでの全球大気を対象とした長期間のシミュレーションは難しい。そこで、粗いモデル解像度のAGCMで予測した大気状態を、領域気候モデルに境界値として与え、特定の地域の大気状態を高い解像度で計算する手法のことを、ダウンスケーリング計算と呼ぶ。 - 3.スーパーコンピュータ「京」

文部科学省が推進する「革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ(HPCI)の構築」プログラムの中核システムとして、理研と富士通が共同で開発を行い、2012年9月に共用を開始した計算速度10ペタフロップス級のスーパーコンピュータ。 - 4.MRI-AGCM3.2S

気象庁気象研究所(MRI)が開発した気候シミュレーションのための大気大循環モデル(AGCM)のこと。大気大循環モデルは、全球の大気状態をコンピュータでシミュレーションするプログラムである。 - 5.RCP8.5シナリオ

RCPは代表的濃度パスと呼ばれ、将来の気候変動による影響を評価するために開発された温室効果ガスの濃度シナリオのこと。RCPには四つの代表的シナリオがあり、RCP8.5シナリオは、工業化以前と比較して放射強制力が2100年までに8.5W/m2上昇するというシナリオのことで、四つのシナリオの中で今世紀末までの気温上昇量が最も大きいと予測されているシナリオである。RCPとはRepresentative Concentration Pathwaysの略。

図1 将来の降水変化を決める二つの役者

図1 将来の降水変化を決める二つの役者

温室効果ガスが増加すると、地球全体の平均的な大気の状態が変化し、気温が上昇し、暖かい空気は多くの水蒸気を含むようになる。それと同時に、雨を降らせる台風・温帯低気圧・前線といった気象擾乱の発生個数や強度および通過経路が変化する。

図2 開発した手法の概念図

図2 開発した手法の概念図

地域の気候変化は現在気候と将来気候の差(Δ)で表される。現在気候から「地球全体の平均的な状態」のみ変化した場合の地域気候変化はΔC0(緑三角形の高さ)、現在気候から「台風や温帯低気圧といった気象擾乱」のみ変化した場合の地域気候変化はΔP0(青三角形の高さ)で表される。その二つの変化から推測される将来変化は×印であり、実際の将来変化(赤丸)と異なる。この差が相互作用(Δcp)である。

図3 開発した手法によるデモンストレーション計算の結果

図3 開発した手法によるデモンストレーション計算の結果

a)平均降水量の将来変化(赤)は、台風や温帯低気圧などの気象擾乱の変化(青)で説明され、地球全体の平均的な状態の変化の影響(緑)だけの考慮では不十分。

b)強い雨(平均日最大降水量)の将来変化は、気象擾乱の変化と平均状態の変化の両者が同程度に影響している。

c)連続無降水日日数の将来変化は、気象擾乱の変化で説明され、平均状態の変化だけの考慮では不十分。

図4 将来の降水変化への対応策に関する計算結果

図4 将来の降水変化への対応策に関する計算結果

a)集中豪雨の被害軽減の観点から重要な強い降水の変化の予測(赤)には、地球全体の平均状態の変化の影響(緑)が重要なことが分かる。

b)水資源の観点から重要な積算降水量の予測(赤)には、台風や温帯低気圧などの気象擾乱の影響(青)が大きいことが分かる。