2023-06-02 東京大学,九州大学

発表のポイント

◆日本海の対馬前線海域において、台風によって励起された波が減衰することなく1週間以上も海の中を彷徨い続けている事実を発見し、詳しい物理メカニズムを明らかにした。

◆鉛直1次元的な係留系のデータと水平2次元的な海上風速のデータを組み合わせることで3次元的な視点で海洋内部の波の挙動を明らかにした点は斬新である。

◆海洋の生物活動や漁業資源、海上インフラ等に対する台風の影響に関して、既存の概念を更新し、より適切な台風対策への貢献が期待される。

海洋の内部波(イメージ図)

発表概要

東京大学大気海洋研究所と九州大学応用力学研究所の研究チームは、日本海の洋上を通過する台風によって発生する海洋内部を伝搬する波(内部波)に関する全深度での観測を成功させた。これまでの研究では、海洋内部への台風の影響は、主に台風が通過した海域を中心に、台風の通過直後の数日間にのみその影響が現れると考えられてきた。しかしながら、今回の観測から、台風が通過して1週間以上が経過しても内部波のエネルギーは減衰せず、むしろ中・深層において最大値を示すほど活発である事実が明らかになった。この結果を受けて、漁業資源や海洋インフラなどへの内部波の影響に関して、既存の概念を更新し、より長い時間スケールで対策を講じる必要性が示唆される。

今回の観測は、波がどのような経路で、どのようなスピードで海中を伝搬するのかを明らかにするため、対馬暖流(注1)の勢力が顕著に現れる佐渡の沖合に係留観測(注2)ステーションを設定し、1年間を通して波の観測を行なった。観測では、海底から垂直に立ち上げたロープに沿う形で流速計を数多く配置した。それぞれの装置から得られた流速のデータを繋ぎ合わせることで、台風によって励起された波のエネルギーを海面から深層までシームレスに追跡する調査を行った。係留系での観測に加えて、台風の通過によって日本海の各海域に分配された運動エネルギーをマップ化し、それぞれの波の伝搬速度や波長などの知見を組み合わせることで、係留点で観測された波の発生源を特定し、また、対馬前線との関係性における波の増幅機構などについて明らかにした。このような研究のアプローチ、および、得られた成果は極めて斬新と言える。

発表内容

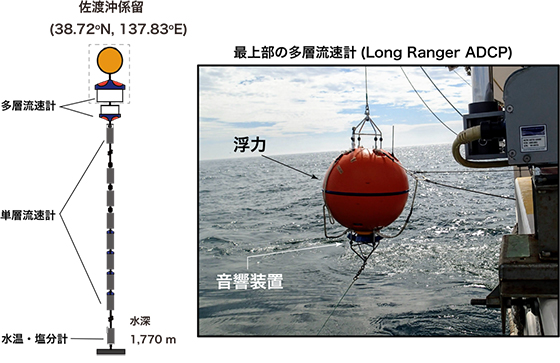

北太平洋南部の海水面温度の上昇によって発生した台風の卵は、洋上を移動する過程で台風に発達し、時に日本を含むアジア諸国に上陸することで大雨や暴風による甚大な被害をもたらしている。陸上での被害とは異なり、海洋内部に及ぼされる台風の影響についてはその実態を正確に把握することは容易ではない。台風によって引き起こされる沿岸域での波浪や高波は人工衛星によるリモートセンシング技術や海に浮かべられた波浪ブイなどによって観測可能であるが、海面下数100-1,000メートルの中・深層における影響については、その実態を明らかにする手段は極端に少ない。同観測チームが行なった2015年の係留観測では、日本海上を移動する爆弾低気圧がもたらした海洋の内部波に関する直接観測に成功し、その実態について明らかにしている(関連のプレスリリース①)。しかしながら、この年の観測は400メートルより浅い深度のみで行われ、中層以深での波の伝搬や挙動の実態を明らかにすることはできなかった。深層に注目した観測では、台風由来のエネルギーが1,000メートル級の深さに到達している可能性も示されてきたが、実際にどのような経路で、そして、どのような物理メカニズムでその深度まで辿り着いたか、詳しい情報は得られていない。今回の観測では、海面から深層までの波の伝搬経路を把握するために、海底から立ち上げた係留系の様々な深度に流速計を配置するという戦略を用いた(写真1)。

写真1:佐渡沖係留系の構成図(左)と最上部に設置された多層流速計(Long Ranger ADCP)(右)

球体部分が浮き具、下面の突起物から音波を発信し、反響音を受信することで各層の流速値を取得する。

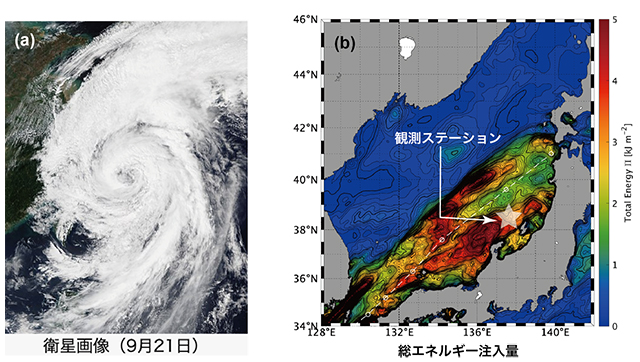

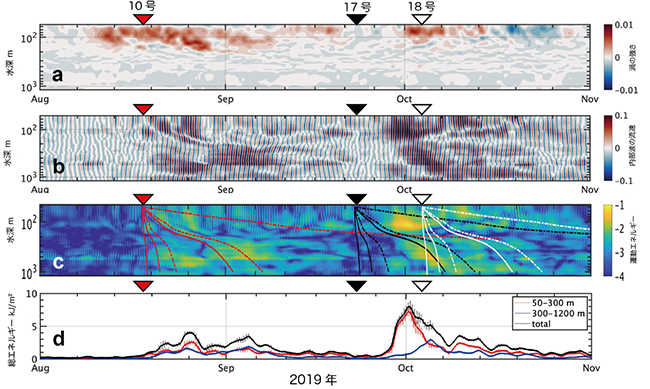

今回の観測は、対馬暖流(関連のプレスリリース②)が激しく蛇行する佐渡の沖合に観測ステーションを設置し(図1bの☆印)、2019年6月から2020年6月までの1年間、係留観測を継続した。観測が行われた7月から10月までに3つの台風(台風10、17、18号)が日本海を通過しており(図1a)、得られた係留系のデータから海洋内部の波の挙動を詳しく解析した(図2)。ここでの解析では、全層に配置された流速計のデータを縦方向に繋ぎ合わせることで、台風に由来するエネルギー塊が表層から中層や深層に到達する様子を捉えることに成功した(図2b,c)。3つの台風の中でも9月22-24日に日本海を横断した台風17号の影響はとりわけ顕著であった(図1a)。

図1:台風17号の(a)衛星画像、(b)日本海上の通過経路と総エネルギー注入量の空間マップ

図2:実際に観測された(a)東西方向の流速値と(b)運動エネルギー、(c)海面から水深1,200メートルまでの積算値

(c)では、それぞれの台風に対して、2種類の波長(600 kmもしくは100 km)と3種類の周波数(慣性周波数f(注3)を基準に1.03倍、1.05倍、1.07倍)を条件として内部波の伝搬経路を推測。波の進行方向や対馬暖流の影響を考慮することでより高精度な予測が可能となる。

予想外であったことは、台風17号が通過した約1週間後に内部波のエネルギーのピークが観測された点である(図2d)。波のピークがなぜ台風の通過から1週間も遅れて発生したのか、その理由を突き止めるべく、本研究グループは以下の2つの解析を行なった。1つ目は、日本海のどの海域にどれだけの風のエネルギーがインプットされたかを知るために、海面でのエネルギー注入量を積算し、日本海の地図上にてマップ化した(図1b)。2つ目は、佐渡沖のステーションで観測された波のピークに関して、時間を遡って追跡する理論スキームを開発し、個々の波の周波数や波長の情報と組み合わせることで、波の伝搬経路や伝搬速度についての情報を引き出すことに成功した(図2c)。

解析の結果、海面付近で発生した波のエネルギーは、佐渡沖の海域において、波長や周波数ごとに伝搬速度が異なるため、それぞれ異なる時間に中・深層に到達していることがわかった(図2c)。詳しく説明すると、台風によって励起される波は主に2つの種類に分類することができる。1つは、台風の直径とほぼ同じ500-700キロメートルの波長を持つ大きな波である。もう1つは、対馬暖流蛇行するスケールと同等な100キロ程度の小さな波である。大きな波長を持つ波は、理論上、約1-2日で深層まで到達できるが、小さい波は4-5日以上の時間が必要となる。それに加えて、観測当時、ステーションが置かれていた海域には、対馬暖流から派生した反時計回りの渦の存在が人工衛星からも確認されている(図2a)。この渦は、内部波が渦の中心に近づくことを嫌がる(阻害する)性質が以前から知られている。以上の事実を総合的に考えると、台風が通過した1週間後に観測された強い波の正体は、対馬暖流の蛇行に関係する100キロ程度の波であり、そして、その波が渦に邪魔されながら中・深層に到達した、という推測が成り立つわけである。

これまでの知見では、高波や波浪と同じように、海洋内部を伝わる内部波も台風の通過後すぐにその影響が現れて、消滅する、と考えられてきた。しかし、今回の観測から、波の波長、周波数、台風の経路、海流や渦の存在など、さまざまな環境要因が重なり合うことで、波の寿命が長期化し、長い間、“亡霊”のように海の中を彷徨う、という事実が明らかとなった。

今回の知見から、大きな振幅の内部波が中・深層の海洋環境に与える影響も一定の時間差で発生することが予想される。例えば、内部波によって海水が激しく振動し、栄養分を多く含んだ海水が鉛直に運ばれることで水中のプランクトンが増殖したり、ひいては、魚類などの高次生物の活性化に繋がったりする可能性がある。海洋内部に設置されている漁業設備や海底ケーブル、洋上風力発電、掘削設備などの海洋インフラに対しても、同様に、大きな振幅の内部波による被害が1-2週間ほど遅れて発生する可能性も考えられる。以上のことから、今後は、台風の経路や海洋フロントの位置などの情報を事前に把握することで、台風由来の内部波がいつ、どの海域に、そして、どの深度に大きな影響をもたらし得るのか、事前予測を行う技術やシステムの開発を進めていきたいと考えている。

〈関連のプレスリリース等〉

① 「日本海の渦内部に爆弾低気圧の痕跡を発見 渦内で生き残る爆弾低気圧のエネルギー」(2019/12/17)

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/articles/z0508_00040.html

② 「日本海、対馬暖流の流路抽出アルゴリズムの開発と動態分析への応用」(2021/6/8)https://www.aori.u-tokyo.ac.jp/research/topics/2021/20210608.html

発表者

東京大学大気海洋研究所

川口 悠介(助教)

矢部 いつか(特任研究員)〈研究当時:同大学大学院新領域創成科学研究科 博士課程〉

九州大学

応用力学研究所

千手 智晴(准教授)

総合理工学府

酒井 秋絵(博士課程)

論文情報

〈雑誌〉Scientific Reports

〈題名〉Amplification of typhoon-generated near-inertial internal waves observed near the Tsushima oceanic front in the Sea of Japan

〈著者〉*川口悠介、矢部いつか、千手智晴、酒井秋絵

〈DOI〉https://doi.org/10.1038/s41598-023-33813-9![]()

〈URL〉https://www.nature.com/articles/s41598-023-33813-9![]()

用語解説

- (注1)対馬暖流

- 日本海の西端に位置する対馬海峡から流入する暖流。黒潮の海水を多く含む。

- (注2)係留観測

- 観測計器を海中に係留することで、時間的な海水の変化を記録する観測手法。

- (注3)慣性周波数f

- 地球の自転の効果が現れる慣性周期に基づく。地球の緯度ごとに異なり、佐渡沖(北緯38.7度)の慣性周期は約19時間。

問合せ先

東京大学大気海洋研究所 海洋物理学部門

助教 川口 悠介(かわぐち ゆうすけ)