1701物理及び化学

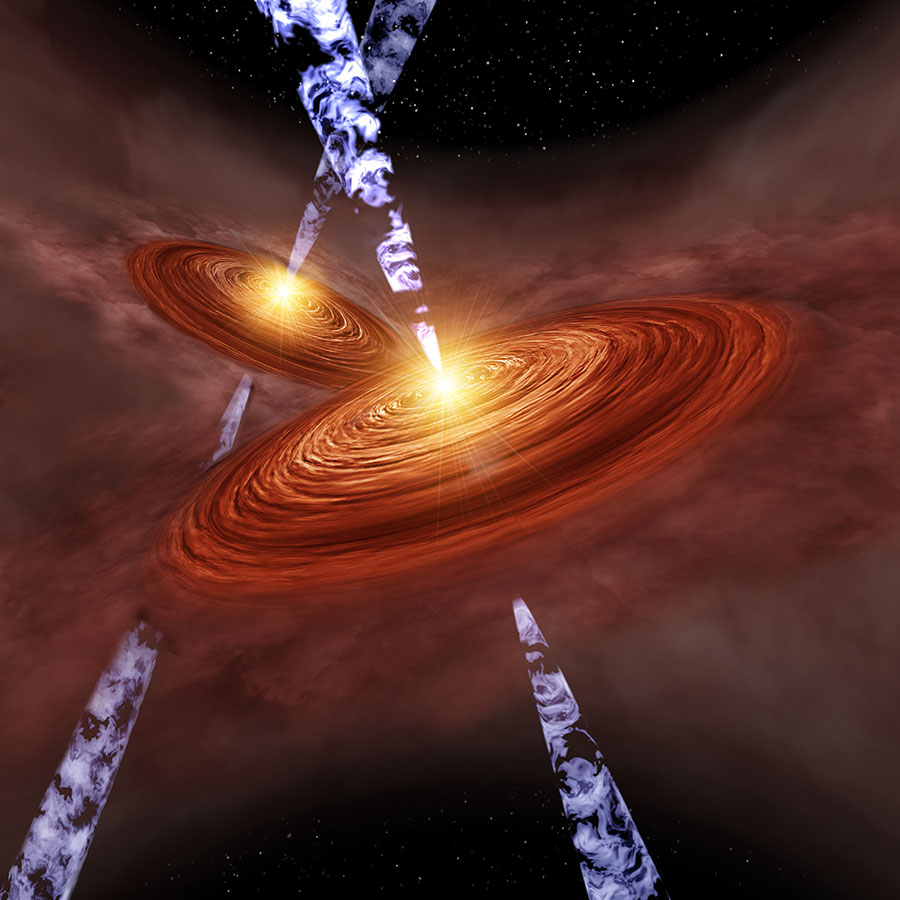

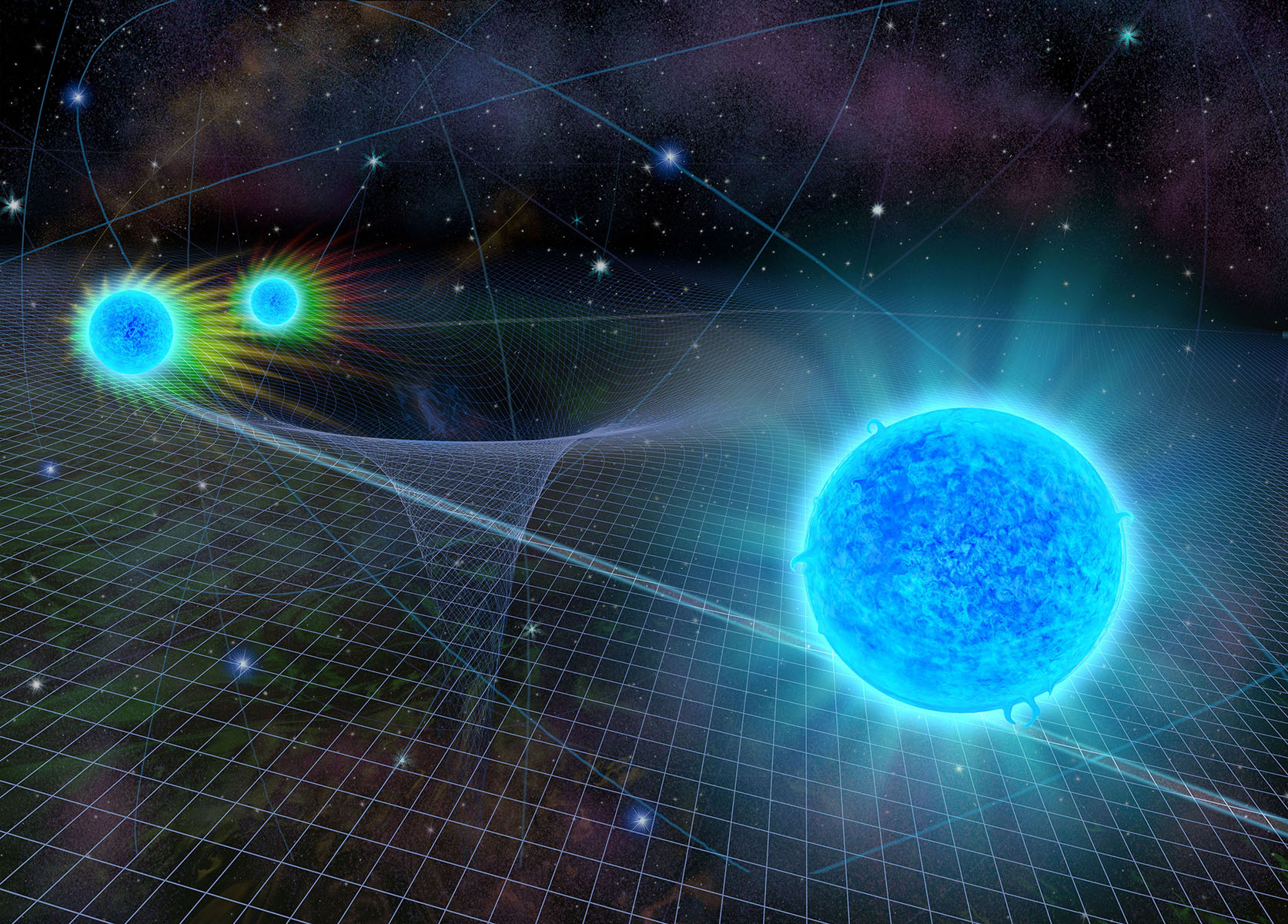

1701物理及び化学 初期宇宙で見つかった宇宙網 ~銀河とブラックホールに恵みをもたらす宇宙の清流~

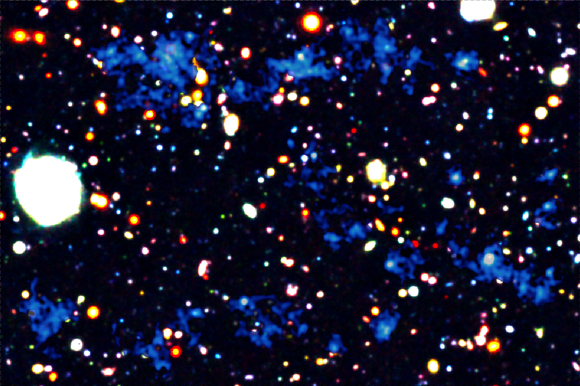

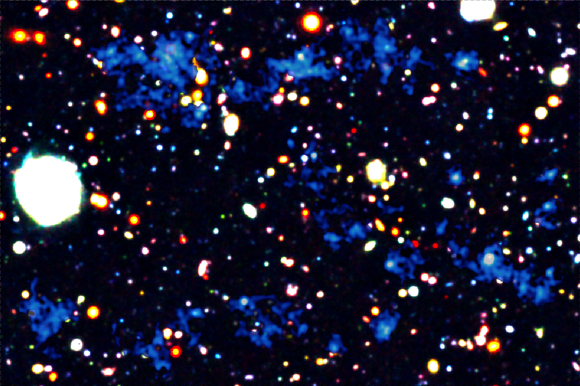

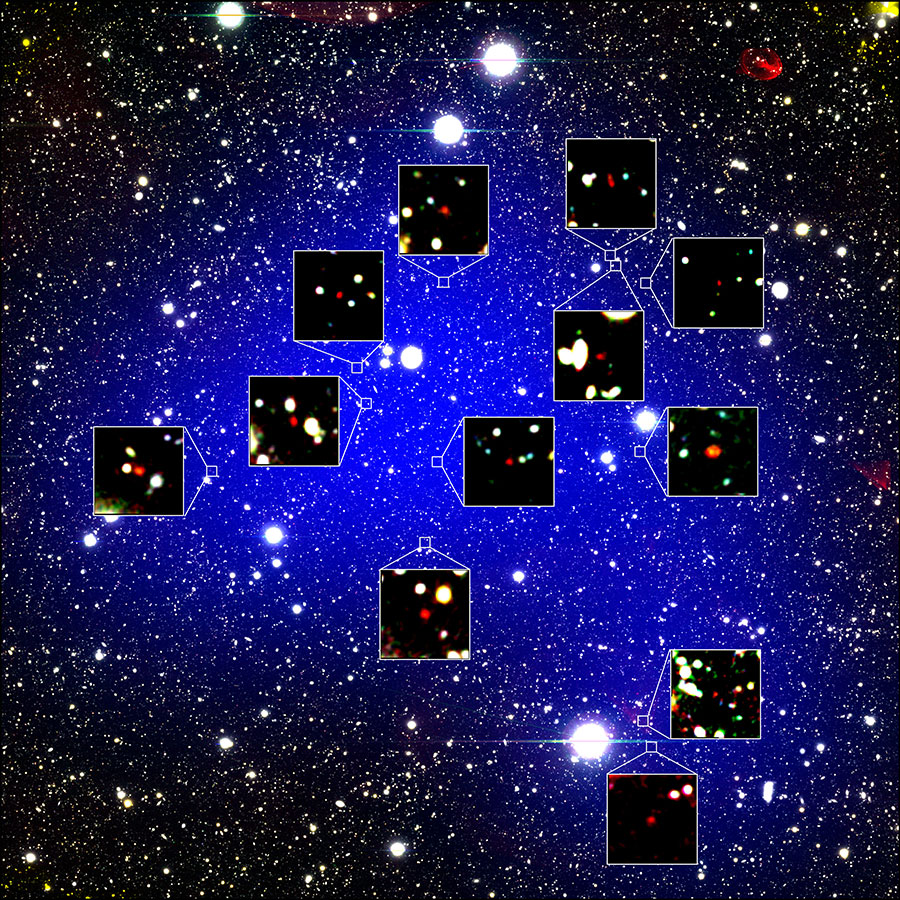

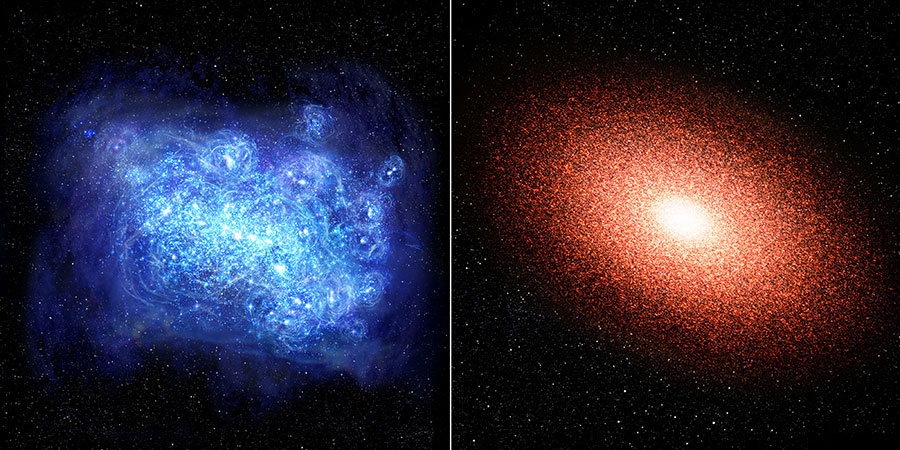

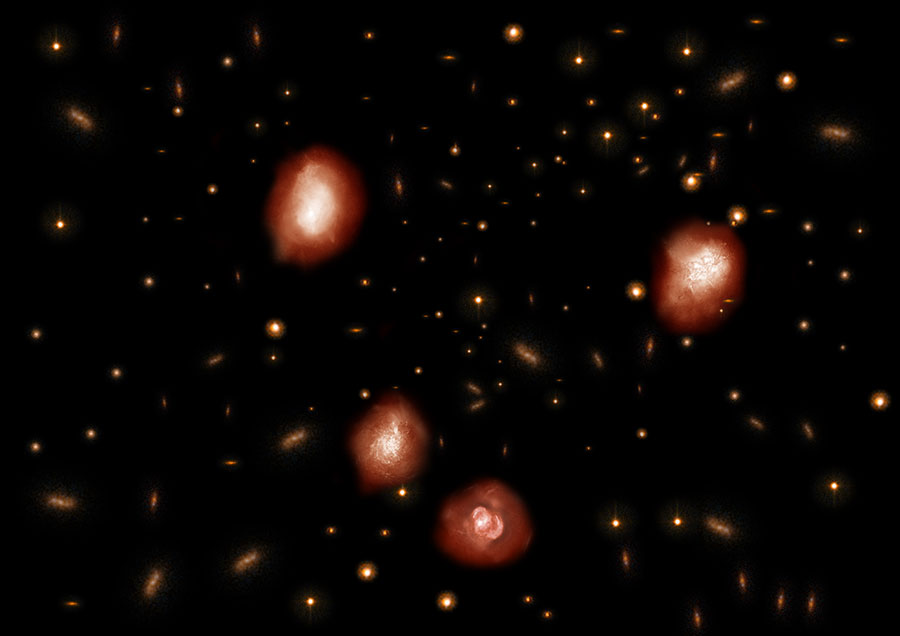

地球から115億光年離れた宇宙において、銀河と銀河をつなぐように帯状に広がった「宇宙網」と呼ばれる水素ガスの大規模構造を初めて発見した。

1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

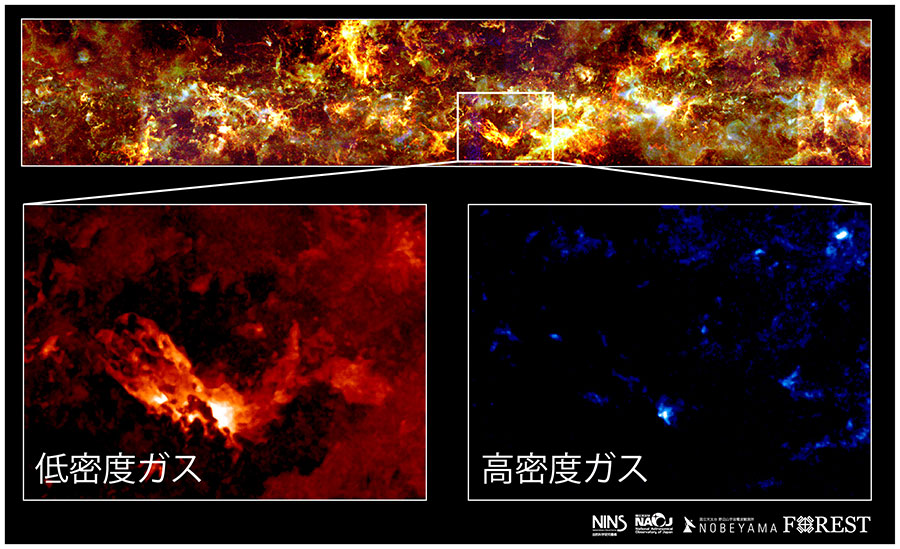

1701物理及び化学  1702地球物理及び地球化学

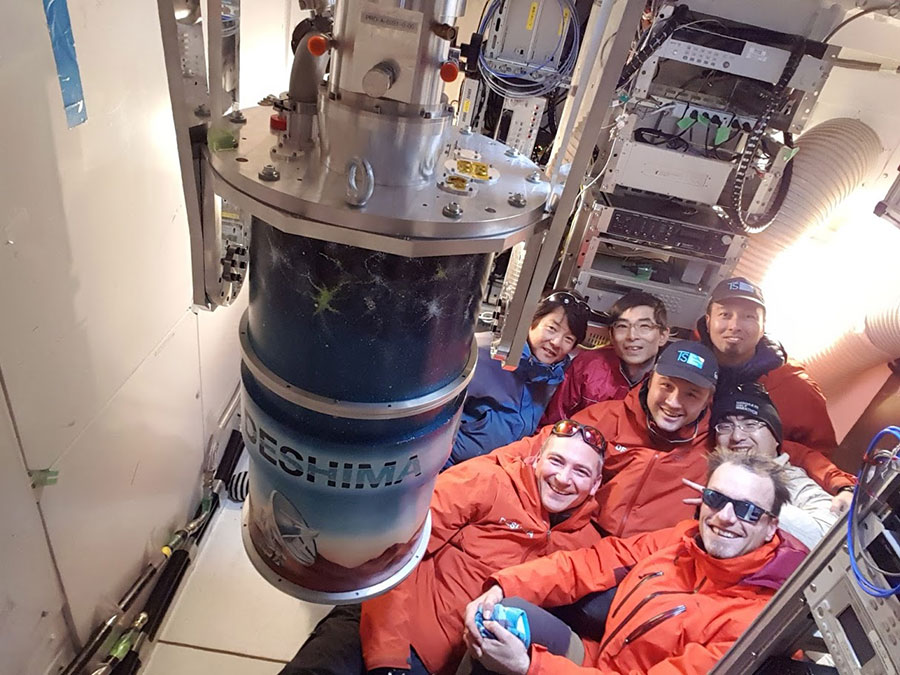

1702地球物理及び地球化学  0403電子応用

0403電子応用  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

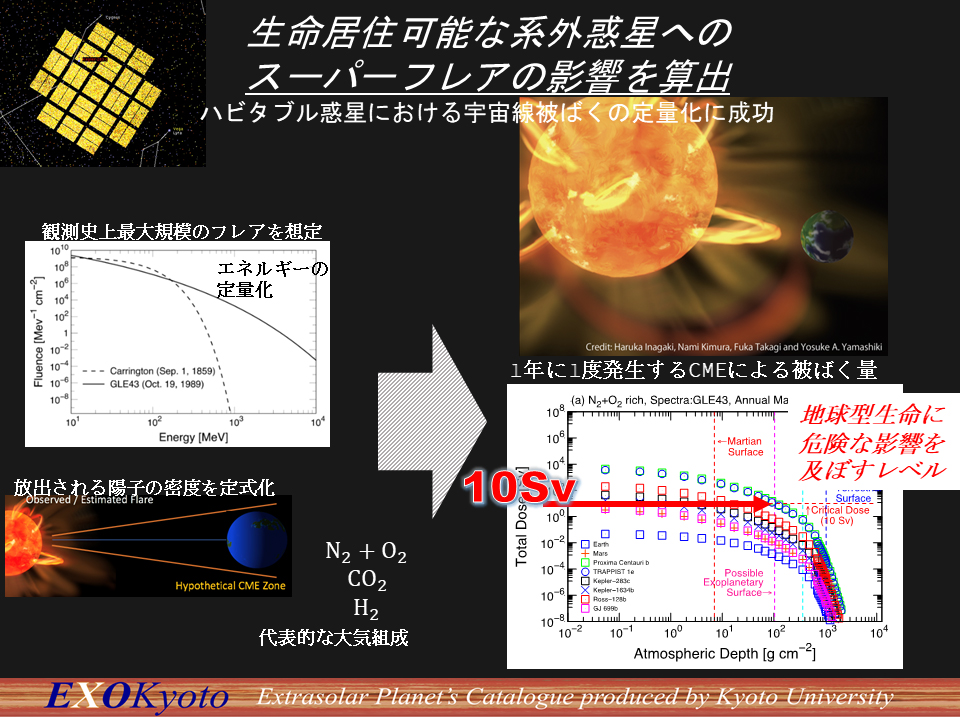

1701物理及び化学  1700応用理学一般

1700応用理学一般