1702地球物理及び地球化学

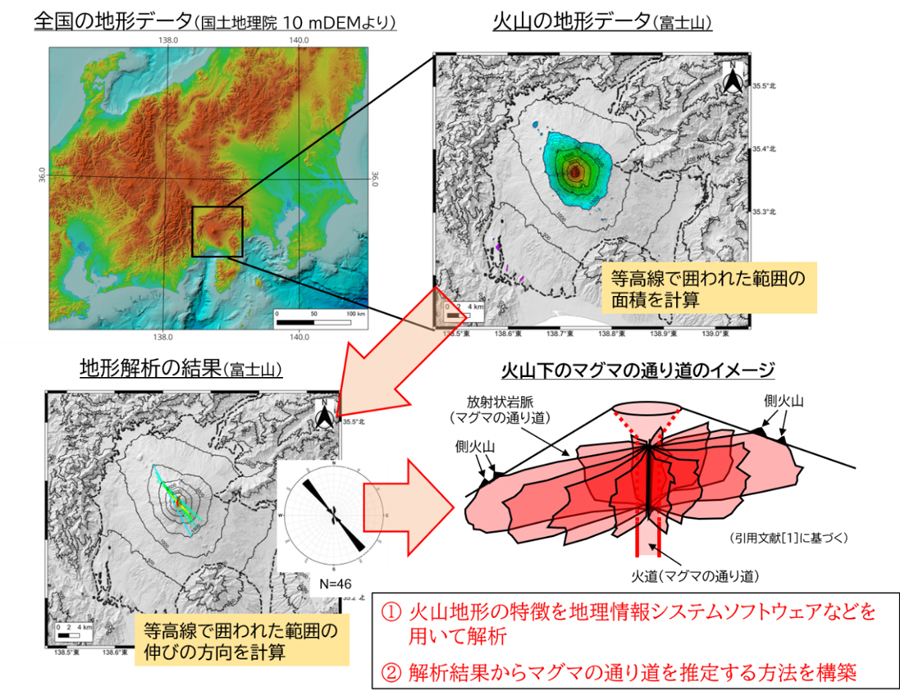

1702地球物理及び地球化学 火山の下のマグマの通り道を机上で推定する手法を発明 ~地形データから、長期間にわたるマグマの移動の痕跡を推定可能に~

2023-10-04 日本原子力研究開発機構【発表のポイント】 火山のどの場所で噴火が起こりやすいかを把握することは、火山の防災・減災対策の検討や地層処分場の選定における安全評価において重要な要素です。しかし、地下のマグマの推定を行うために...

1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学