2023-04-12 理化学研究所,千葉大学,金沢大学,福島大学,北里大学

理化学研究所(理研)生命医科学研究センター 粘膜システム研究チームの宮本 浩邦 客員主管研究員、大野 博司 チームリーダー、マイクロバイオーム研究チームの須田 亙 副チームリーダー、バイオリソース研究センター 植物-微生物共生研究開発チームの市橋 泰範 チームリーダー、光量子工学研究センター 光量子制御技術開発チームの守屋 繁春 専任研究員、和田 智之 チームリーダー、環境資源科学研究センター 代謝システム研究チームの平井 優美 チームリーダー、環境代謝分析研究チームの菊地 淳 チームリーダー、千葉大学大学院 園芸学研究院の児玉 浩明 教授、金沢大学 疾患モデル総合研究センターの西内 巧 准教授、福島大学 食農学類の二瓶 直登 教授、北里大学 医療衛生学部の佐藤 隆司 講師らの共同研究グループは、堆肥-土壌-植物の相互作用モデルを構築することに成功しました。

本研究成果は、持続可能な農業の推進に貢献すると期待できます。

世界的な食糧不足を解消するために、作物の増産と栄養価を高め、かつ窒素系化学肥料や化学農薬を使用しない環境保全型の農業技術が求められています。

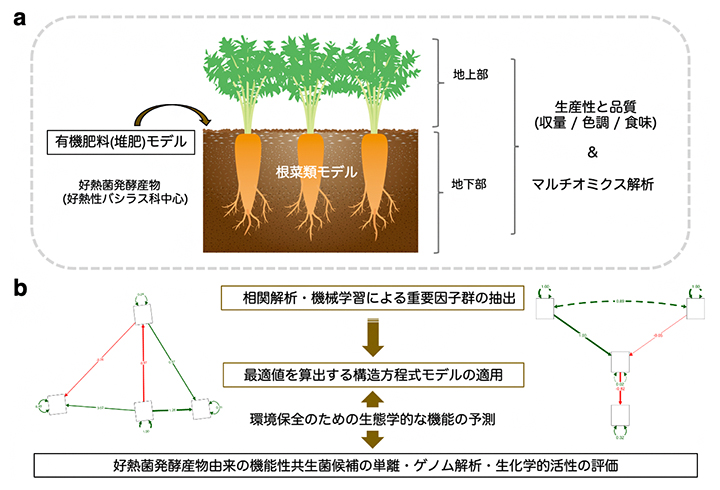

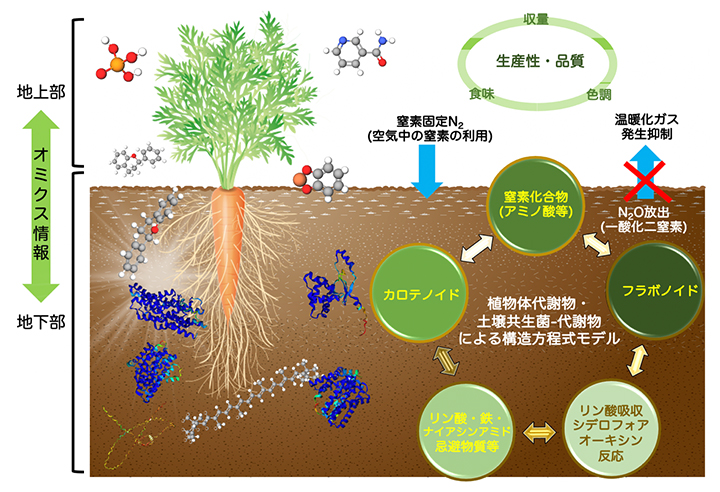

今回、共同研究グループは構造方程式[1]モデルを用いて、「好熱菌[2]」を活用した堆肥が土壌と植物に与える作用機序を予測しました。その予測に基づき、パエニバシラス属(Paenibacillus)[3]という土壌共生菌の候補を単離し、ゲノム解析と生物活性評価を行いました。その結果、これらの土壌細菌の共生系が化学肥料を使用しなくても空気中の窒素ガスを有効利用でき、かつ温室効果ガスである一酸化二窒素(N2O)[4]の土壌からの発生抑制につながる可能性が示されました。

本研究は、科学雑誌『ISME Communications』オンライン版(3月31日付)に掲載されました。

本研究の概要

背景

世界的な食糧不足は喫緊の課題です。一部の地域では栄養失調が依然として主な死因であり、作物の生産量と栄養価を高める革新的な農業技術が求められています。一方、新しい農業技術の導入においては、環境への影響も考慮する必要があります。現代農業では、窒素やリンなどを含む化学肥料が不可欠であり、それが生態系への負担を増大させています。プラネタリー・バウンダリー[5](人類が生存できる安全な活動領域と限界点)においても、生物多様性の低下と、地球上の利用可能な窒素とリンの流入・流出のバランスの悪さが指摘されています。

このような観点から、化学肥料を使わない有機農業の重要性を再考する必要があると考えられます。ある生態系の中で、生物が排出した有機物を有機肥料(堆肥)として活用することで、窒素とリンを効率的に利用すれば、持続可能な農業の達成が期待できます。しかし、堆肥の品質が作物に与える影響については論争が続いています。一般に、堆肥は異なる種類の原料を不確実な条件下で発酵することで作られる場合が多いことから、その品質は不安定であると考えられています。

一方、宮本客員主管研究員、児玉教授らの共同研究グループは、バシラス科(Bacillaceae)[3]菌などの「好熱菌」と閉鎖系のバイオリアクター(生体触媒を用いて生化学反応を行う装置)を活用することで、植物の肥料や動物の飼料として有効な発酵物を安定して生産できることを示しました注1)。この結果は、堆肥中の好熱性バシラス科菌が動物の腸内や環境中の共生細菌の構造と機能を安定的に変化させる可能性があることを示しています。

近年では、好熱菌発酵物を養殖魚の飼料の一部として用いることにより、魚の生産性の向上のみならず、その養殖場の近海での海草繁茂をもたらすことを明らかにしました注2)。また、昆虫の生息環境や腸内細菌叢の変化を確認し注3)、とりわけ堆肥中の好熱菌の一つが、家畜(ウシ)の腸内におけるメタン産生菌を減らす傾向があることを示しました注4)。本研究では、好熱菌発酵物を活用した堆肥を使用し、化学肥料や化学農薬を用いない持続可能な農業の可能性を探りました。

- 注1)宮本 浩邦、宮本 久、田代 幸寛、酒井 謙二、児玉 浩明 日本生物工学会・生物工学技術賞受賞論文「好熱性微生物を活用した未利用バイオマス資源からの高機能性発酵製品の製造と学術的解明」生物工学会誌、第96巻、第2号 p.56-63(2018)

- 注2)2023年1月12日プレスリリース「ブルーカーボンのための海草底泥の共生環境を予測」

- 注3)2022年5月18日プレスリリース「炭素・窒素循環を担う昆虫共生細菌系の因果構造」

- 注4)2022年3月25日プレスリリース「好熱菌を黒毛和種仔牛に投与!」

研究手法と成果

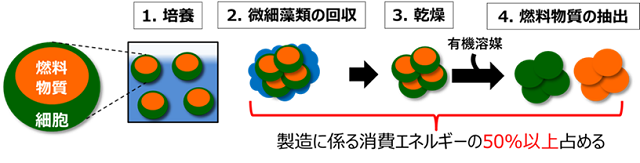

共同研究グループは、好熱菌発酵物を活用した堆肥によって土壌環境や植物の品質がどのように変化するかを評価するために、地上部と地下部の評価が容易な根菜類のモデルとしてニンジンを用いました。ニンジンの植え付け前に、バシラス科を含む好熱菌の発酵物(非食用海産資源を70~80℃の自家発酵熱で熟成させた堆肥)を試験圃場1m2当たり10グラム施肥し、ニンジンの生産性と品質の評価、ならびにニンジンの代謝物および土壌細菌叢、土壌中の代謝物のマルチオミクス解析[6]のデータを集積しました(図1a)。そして、堆肥-土壌-植物の相互作用を示すため、植物体の代謝物、および土壌の代謝物と細菌叢を起点として、構造方程式モデルを利用した農業形質モデリングを実施しました(図1b)。

図1 研究方法

(a)好熱菌発酵物を施肥したニンジンを根菜類モデルとして用いて、生産性と品質を指標として評価した上で、ニンジンの地上部と地下部のマルチオミクス解析(微生物、代謝物の網羅的な分析)のデータ(画像解析含む)を集積した。

(b)(a)のデータから相関解析、機械学習によって重要因子を抽出した上で、ニンジンの代謝物と土壌の共生菌・代謝物の構造方程式モデルを算出した。これらの結果に基づいて、好熱菌発酵物由来の土壌共生菌候補を単離し、ゲノム解析や生化学的活性評価によって、発酵物のニンジンと環境に対する影響を推察した。

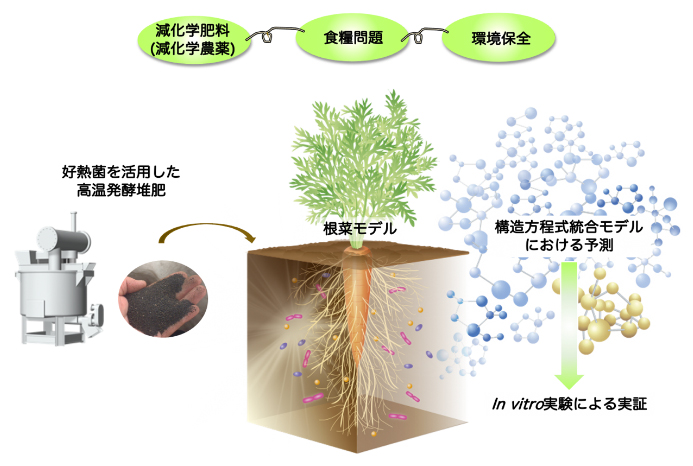

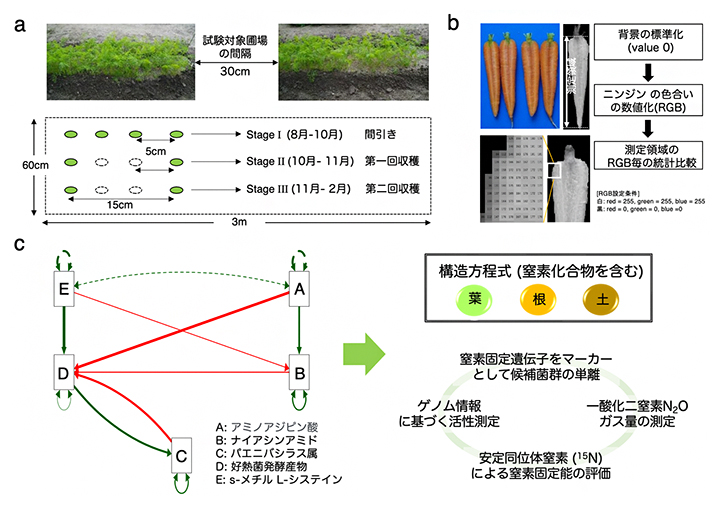

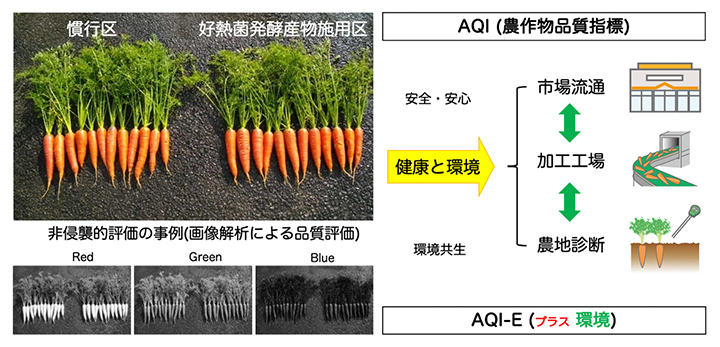

具体的には、図2aに示した栽培条件(11月と2月の2回収穫)で試験を実施し、ニンジンの生産性と品質の指標である収量、色調(図2bのRGBカラーインデックス[7]を用いた画像解析による色の濃さの評価)、食味を調査しました。その結果、どちらの収穫時でも、評価成績は好熱菌発酵物の施肥区の方が非施肥区よりも上回りましたが、11月収穫のニンジンよりも栽培期間の長い2月収穫のニンジンで、化学肥料を主体とした慣行栽培条件に対して、統計的に有意差のある項目が多い傾向が見られました。

さらに、ニンジンや土壌の代謝物、土壌細菌叢を対象としたマルチオミクス解析のデータから、相関解析[8]ならびに機械学習[9]によって重要因子群を抽出し、分類しました。抽出された因子群を用いた共分散構造分析[1]によって、植物成長指数(植物の成長度合いの指標)、植物・土壌代謝物、土壌細菌叢の間の重回帰モデル[1]を統計的に推定し、最適な構造方程式モデルの算出に成功しました(図2c)。その結果、アミノ酸をはじめとした窒素化合物、カロテノイド[10]、フラボノイド[11]、土壌共生菌などの因子群は、媒介分析[12]による計算上、構成因子群全体がグループとして重要である可能性が示されました。また、土壌の重回帰モデルからは、施肥によって窒素循環が効率化する可能性、ならびに窒素固定[13]細菌としてパエニバシラス属(Paenibacillus)が土壌環境の改善に関与する可能性が予測されました(図2c)。

図2 解析概要

(a)ニンジンの圃場試験の条件。

(b)ニンジンの画像解析の条件。

(c)左は最適値を示す土壌の構造方程式。緑線は正の影響、赤線は負の影響を表す。破線は1以下の弱い寄与度、実線は1以上の強い寄与度を示し、線の太さは寄与度の強さの度合いを表す。右の通り、窒素固定遺伝子をマーカーとして候補菌群の単離、ゲノム解析、生化学的活性評価を実施した。

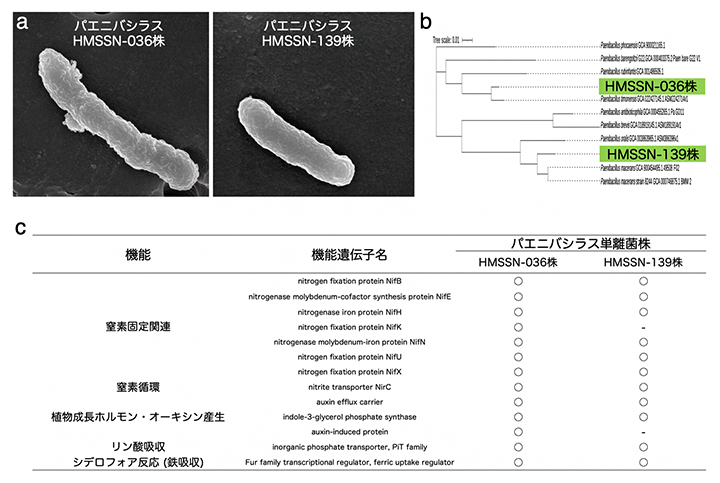

好熱菌発酵物由来のパエニバシラス属(Paenibacillus)菌株を単離し、ゲノム解析を実施した結果、植物体の成長促進に関与する窒素循環関連遺伝子群を複数確認することができました(図3)。さらに、植物におけるオーキシン(植物ホルモンの一種)の産生、鉄の吸収に関与するシデロフォア[14]の産生、リン酸の吸収などそれぞれに関連する遺伝子群も検出されました。そこで、生物活性評価を進め、実際にこれらの遺伝子が機能していることを確認しました。

図3 重要因子として予測された土壌共生菌の特徴

(a)好熱菌発酵物由来の単離菌株の電子顕微鏡写真。

(b)単離菌株の分子系統樹。

(c)単離菌株の機能遺伝子群の例。

特に窒素循環に関しては、安定同位体の窒素-15(15N)を用いた試験によって、堆肥内のパエニバシラス属菌による窒素固定能を確認することができました。さらに、窒素循環の最終工程である脱窒[15]においてもパエニバシラス属菌が、温暖化係数が二酸化炭素(CO2)の約298倍に上る温室効果ガスとして問題視されている一酸化二窒素(N2O)の土壌からの発生抑制に効果がある可能性も確認されました(図4)。

以上の結果は、構造方程式モデルの計算仮説が正しいことを示しており、堆肥・土壌・植物の間の複雑な相互作用を評価した理想的なモデルとして、将来の持続可能な農業技術の構築に不可欠な視点を提供すると考えられます。

なお、本研究成果の一部(オミクスデータを用いた土壌の構造方程式モデルの構築、およびパエニバシラス属菌の関与の解明)は、2022年の日本農芸化学会トピックス賞を受賞しました注5)。

図4 本研究成果

好熱菌発酵物を施肥した根菜類モデル(ニンジン<品種:京くれない;タキイ種苗>)の地上部と地下部から得られたマルチオミクスデータ(代謝物と土壌細菌の網羅的な分析データ)から、最適な構造方程式モデルを算出した。その結果、アミノ酸をはじめとした窒素化合物とカロテノイド、フラボノイド、土壌共生菌の強い関係性が予測された。これらの結果は、生産性と品質の指標とも合致していた。さらに、in vitro(試験管内)試験の結果では、生産性のみならず、化学肥料の削減のための窒素固定、温室効果ガスの一酸化二窒素(N2O)の発生抑制に関与する可能性が示された。

注5)宮本 浩邦、須田 亙、中熊 映乃、富永 直樹、宮本 久、井藤 俊行、佐藤 心郎、守屋 繁春、松浦 真紀子、進藤 智恵、児玉 浩明、平井 優美、茂田 勝美「好熱菌発酵産物由来の耐熱性機能性細菌Paenibacillus sp.の植物生育促進性候補遺伝子群の同定と構造方程式モデリングにおけるオミクス統計評価」日本農芸化学会2022年度大会一般講演

今後の期待

本研究成果は、持続可能な開発目標(SDGs)[16]「15.陸の豊かさを守ろう」ならびにプラネタリー・バウンダリーの「生物地球化学的循環」と「新規化学物質」に貢献し、持続可能な農業を進める上での社会貢献が期待できます。

本研究では、好熱菌発酵物が土壌共生菌と相互作用し、作物の生産性、品質、環境負荷低減に関わる生理的な反応に関与することが示されました。かねてより、好熱菌発酵物を施肥した圃場では、生産性向上のみならず、病原性真菌(カビ)や線虫などによる被害が出にくい傾向がありました。今回、構造方程式で最適値を示した窒素化合物の重要因子群として、ナイアシンアミド[17]やアミノ酸のS-メチルL-システインが検出されましたが、これらの化合物は病害抵抗性に関係することが近年の研究で示されています。つまり、好熱菌発酵物によって圃場の病害抵抗性が高まる可能性があり、ここに環境保全型の有機肥料の質に関するヒントが隠されていると考えられます。前述のように、好熱菌発酵物は海草の繁茂にも効果的である可能性が示されていることから注2)、高温発酵堆肥には、陸生植物と水生植物のカテゴリーを超えた幅広い植物を繁栄させる包括的な役割があるのかもしれません。

また本研究の視点は、さまざまな分野への波及効果が期待されます(図5)。具体的には、作物の画像解析データ(非侵襲的情報)から、直接的には観察できない環境、栄養価、代謝物、微生物などの情報を推察する指標が生み出される可能性があります。本研究では、ニンジンの色調データをRGBカラーインデックスによって分割することで、生産性や品質の違いを識別できる可能性を示しましたが、栄養成分のカロテノイドやフラボノイドなどは色彩に関与することが、また微量のミネラルも反応条件に依存して色調が変化することが知られています。これらの視点が発展し、分析機器の精度向上などによって、作物に対する新たな非侵襲的情報収集の形が生まれるかもしれません。

図5 農作物の品質指標の発展

農作物の品質を指標とした流通の仕組みに関する概念図。本研究成果から、非侵襲的な評価手法を含めた農作物品質指標(AQI: agricultural quality index)のみならず、環境負荷に関する視点(AQI-E)が重要であることが示唆される。

さらに、農業における環境情報が多面的に集積され、それらを利用する学際的な視点が共有されれば、農業経済、環境保全型の農業技術の進展、ならびに健康社会のための技術的視点の融合が可能になるかもしれません(図6)。既に、理研の市橋チームリーダーらの産学連携チームでは、内閣府のムーンショット計画においてデジタル農業の発展に向けた研究開発を進めており注6)、今後、さまざまな研究成果がもたらされると期待できます。

図6 農業情報研究の将来像の概念図

基礎的な植物科学の研究データがさまざまな視点で獲得された後、評価指標の価値を置換する計算手法の活用などによって、農業経済、健康社会、環境保全、基礎研究を含むさまざまな分野で理解される仕組みを示す。

注6)2020年6月9日プレスリリース「農業生態系のデジタル化に成功」

補足説明

1.構造方程式、共分散構造分析、重回帰モデル

構造方程式は、計算によって任意の因子間の因果関係を表現する方法で、複数の構成因子間の関係性を統計的に評価できる。共分散構造分析は、構造方程式モデリングとも呼ばれる。本研究では、最尤(さいゆう)法(実験データから得られた母集団に基づく一般的な確率分布を推定する方法)を採用。重回帰モデルは、目的変数に対する複数の変数の影響の度合いを分析する手法で、例えばy=ax+bの関係(回帰)が二つ以上存在するモデルなどがある。

2.好熱菌

50℃以上で増殖能を有する細菌群の総称。温泉や海底熱鉱床などに生息する。

3.パエニバシラス属(Paenibacillus)、バシラス科(Bacillaceae)

芽胞を形成する熱安定性の細菌の一つ。好熱菌以外には50℃以上では増殖能を有しない耐熱菌が知られている。

4.一酸化二窒素(N2O)

二酸化炭素(CO2)の298倍の温暖化係数を持つ温室効果ガス。土壌から好気条件で発生する。大気中での寿命(一時的な濃度増加の影響が小さくなるまでの時間)は100年ほどといわれ、世界的に問題視されている。

5.プラネタリー・バウンダリー

人類が生存できる安全な活動領域と限界点を定義する概念。地球の限界、惑星限界とも呼ばれる。2022年に新たに試算され、従前からの限界点を超えているとされていた「窒素とリンの生物地球化学的循環」、「生物多様性の損失」のほかに、「新規化学物質」、「淡水変化」の項目もすでに限界点を超越したと警告されている。現代農業は化学肥料や農薬の河川流出、地下水や河川の灌漑、および土地利用変化を含む生態系変調など、プラネタリー・バウンダリーの各項目に深刻な影響を与えている。

6.マルチオミクス解析

オミクスとは、生体中に存在するタンパク質、DNAなどの分子全体を網羅的に研究する学問で、マルチオミクス解析は複数の要素のオミクスの横断的な解析のこと。本研究では、網羅的な土壌細菌叢の解析、代謝物の解析などを含む。

7.RGBカラーインデックス

色の表現法の一つで、赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)の三つの原色を混ぜて幅広い色を表現する。

8.相関解析

2種類のデータの関係性の強さを示す数値(相関係数)を計算し、データ間の関係性を評価する分析。ピアソンの相関係数、あるいはスピアマンの順位相関係数が知られており、0から1の間が正比例、-1から0の間が反比例の関係性とその程度を示す。

9.機械学習

学習により自動で改善するコンピュータアルゴリズム。教師なし機械学習と教師あり機械学習に分類される。

10.カロテノイド

黄、橙、赤色などを示す天然色素。抗酸化活性などの機能を持つ。

11.フラボノイド

植物の二次代謝物であるポリフェノールの一種。アントシアニンやカテキン、イソフラボンなどがよく知られている。

12.媒介分析

三つの因子間(A、B、C)で、直接的な効果(A→B)と間接的な効果(A→C→B)を統計的に解釈する解析方法。

13.窒素固定

空気中に多量に存在する窒素分子を、アンモニアや硝酸塩、二酸化窒素などの窒素化合物に変換する工程。

14.シデロフォア

微生物や植物が作る鉄のキレート剤。植物にとっては鉄を吸収しやすくする機能を持つ。

15.脱窒

土壌中で微生物の作用により、硝酸塩が窒素分子または一酸化二窒素になって空気中へ放出される工程。窒素ガスは温暖化には影響しないが、一酸化二窒素は温暖化係数が二酸化炭素の約300倍であることから問題視されている。

16.持続可能な開発目標(SDGs)

2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された、2016年から2030年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための17のゴールから構成され、地球上の誰ひとりとして取り残さないことを誓っている。SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり、日本としても積極的に取り組んでいる。(外務省のホームページから一部改変して転載)

17.ナイアシンアミド

水溶性のニコチン酸(ビタミンB3)のアミドであり、ニコチン酸アミドあるいはニコチンアミドとも呼ばれる。2018年より医薬部外品の化粧品として、シワ改善予防の効能表示が日本で承認されている。植物においては、成長促進や生体防御に関わる生理活性の可能性が示されている。

共同研究グループ

理化学研究所

生命医科学研究センター

粘膜システム研究チーム

チームリーダー 大野 博司(オオノ・ヒロシ)

客員主管研究員 宮本 浩邦(ミヤモト・ヒロクニ)

(千葉大学大学院 園芸学研究院 連携客員教授、株式会社サーマス、日環科学株式会社)

研究員(研究当時、現専門技術員)加藤 完(カトウ・タモツ)

マイクロバイオーム研究チーム

副チームリーダー 須田 亙(スダ・ワタル)

客員主管研究員 服部 正平(ハットリ・マサヒラ)

(東京大学 名誉教授、早稲田大学 教授(研究当時))

テクニカルスタッフⅠ 進藤 智絵(シンドウ・チエ)

バイオリソース研究センター 植物-微生物共生研究開発チーム

チームリーダー 市橋 泰範(イチハシ・ヤスノリ)

光量子工学研究センター 光量子制御技術開発チーム

チームリーダー 和田 智之(ワダ・サトシ)

専任研究員 守屋 繁春(モリヤ・シゲハル)

環境資源科学研究センター

代謝システム研究チーム

チームリーダー 平井(横田)優美(ヒライ・マサミ)

テクニカルスタッフⅠ 佐藤 心郎(サトウ・ムネオ)

環境代謝分析研究チーム

チームリーダー 菊地 淳(キクチ・ジュン)

研究員 嶋 秀明(シマ・ヒデアキ)

特別研究員(研究当時)黒谷 篤之(クロタニ・アツシ)

(現 農業・食品産業技術総合研究機構 基盤技術研究本部 農業情報研究センター データ研究推進室 研究員)

千葉大学大学院

園芸学研究院

教授 児玉 浩明(コダマ・ヒロアキ)

融合理工学府 基幹工学専攻

修士課程学生 田口 竣也(タグチ・シュンヤ)

金沢大学 疾患モデル総合研究センター 研究基盤支援施設

准教授 西内 巧(ニシウチ・タクミ)

福島大学 食農学類 農業生産学コース

教授 二瓶 直登(ニヘイ・ナオト)

北里大学 医療衛生学部 血液学研究室

講師 佐藤 隆司(サトウ・タカシ)

東京慈恵医科大学 大学附属柏病院 消化器・肝臓内科

研究員 堀内 三吉(ホリウチ・サンキチ)

(日環科学株式会社 技術顧問)

京葉ガスエナジーソリューション株式会社

次長 井藤 俊行(イトウ・トシユキ)

株式会社三六九

代表取締役 宮本 久(ミヤモト・ヒサシ)

株式会社サーマス

最高顧問 松下 映夫(マツシタ・テルオ)

代表取締役社長 森 健一(モリ・ケンイチ)

(日環科学株式会社)

副主任研究員 松浦 真紀子(マツウラ・マキコ)

研究員 石井 千歳(イシイ・チトセ)

研究員 辻 直子(ツジ・ナオコ)

研究員(研究当時)坪井 亜里沙(ツボイ・アリサ)

(日環科学株式会社)

研究員 中熊 映乃(ナカグマ・テルノ)

(日環科学株式会社)

タキイ種苗株式会社 研究農場 遺伝資源管理グループ

チーフ(研究当時)茂田 勝美(シゲタ・カツミ)

(現 嘱託職員)

研究員 冨永 直樹(トミナガ・ナオキ)

研究員(研究当時)青野 昌彦(アオノ・マサヒコ)

(現 課長補佐)

研究支援

本研究の一部の経費は、千葉市産業振興財団産学共同研究促進事業「植物の生体防御機能を活性化する新規農業用微生物資材の開発」(研究責任者:宮本 浩邦)、科学技術振興機構(JST)A-STEP「低コスト型栽培システムにおける微生物発酵資材を用いた低硝酸・低カリウム植物栽培法の確立」(研究責任者:児玉 浩明)、内閣府ムーンショット型農林水産研究開発事業(管理法人:生物系特定産業技術研究支援センター)「土壌微生物叢アトラスに基づいた環境制御による循環型協性農業プラットフォーム構築」(プロジェクトマネージャー:竹山 春子(早稲田大学 理工学術院 教授)、栽培マネジメントグループ責任者:市橋 泰範、環境制御・測定グループ責任者:和田 智之)の助成を受けました。

本研究では、環境保全型有機農場試験のための管理手法を、有限会社都路のたまごの榎本 重男 氏(前会長)から指導いただきました。また、センチュウ被害などの圃場の現場試験の実施と写真提供において、株式会社原田アグロビジネスの原田 徹 会長、ならびに有限会社エコ・ネットの片山 裕司 社長に協力いただきました。

原論文情報

Hirokuni Miyamoto, Katsumi Shigeta, Wataru Suda, Yasunori Ichihashi, Naoto Nihei, Makiko Matsuura, Arisa Tsuboi, Naoki Tominaga, Masahiko Aono, Muneo Sato, Shunya Taguchi, Teruno Nakaguma, Naoko Tsuji, Chitose Ishii, Teruo Matsushita, Chie Shindo, Toshiaki Ito, Tamotsu Kato, Atsushi Kurotani, Hideaki Shima, Shigeharu Moriya, Satoshi Wada, Sankichi Horiuchi, Takashi Satoh, Kenichi Mori, Takumi Nishiuchi, Hisashi Miyamoto, Hiroaki Kodama, Masahira Hattori, Hiroshi Ohno, Jun Kikuchi, Masami Yokota Hirai, “An agroecological structure model of compost-soil-plant interactions for sustainable organic farming”, ISME Communications, 10.1038/s43705-023-00233-9

発表者

理化学研究所

生命医科学研究センター 粘膜システム研究チーム

客員主管研究員 宮本 浩邦(ミヤモト・ヒロクニ)

チームリーダー 大野 博司(オオノ・ヒロシ)

マイクロバイオーム研究チーム

副チームリーダー 須田 亙(スダ・ワタル)

バイオリソース研究センター 植物-微生物共生研究開発チーム

チームリーダー 市橋 泰範(イチハシ・ヤスノリ)

光量子工学研究センター 光量子制御技術開発チーム

チームリーダー 和田 智之(ワダ・サトシ)

専任研究員 守屋 繁春(モリヤ・シゲハル)

環境資源科学研究センター

代謝システム研究チーム

チームリーダー 平井 優美(ヒライ・マサミ)

環境代謝分析研究チーム

チームリーダー 菊地 淳(キクチ・ジュン)

千葉大学大学院 園芸学研究院

教授 児玉 浩明(コダマ・ヒロアキ)

金沢大学 疾患モデル総合研究センター 研究基盤支援施設

准教授 西内 巧(ニシウチ・タクミ)

福島大学 食農学類 農業生産学コース

教授 二瓶 直登(ニヘイ・ナオト)

北里大学 医療衛生学部 血液学研究室

講師 佐藤 隆司(サトウ・タカシ)

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

千葉大学 広報室

金沢大学 医薬保健系事務部総務課総務係

福島大学 総務課広報係

学校法人北里研究所 総務部広報課