2023-02-22 埼玉大学

ポイント

① 中間圏・下部熱圏領域(高度70-115 km)の超高層大気密度が、1994-2022の28年間で約15%低下したことを明らかにした。これは温室効果ガスの増加を考慮した最先端大気シミュレーションの予測と一致。

② 天体を観測する上で、地球大気は天体からの放射を遮る邪魔者であり、通常は大気の影響を受けた観測データは使わない。今回は逆転の発想で、大気の影響を受けた天体観測データにあえて着目し、超高層大気の密度を測定。アーカイブデータを用い過去に遡って長期変動を導出した。

③ 本研究で開拓した手法は今後のX線天文衛星にも適用でき、将来にわたって超高層大気をモニターできる。地球温暖化の理解の深化や人類の宇宙利用など、社会と経済活動への貢献が期待される。アイデアが詰まった費用対効果の高い研究。

1.概要

埼玉大学大学院理工学研究科の勝田哲准教授、田代信教授、寺田幸功准教授、佐藤浩介准教授、京都大学大学院理学研究科/理化学研究所開拓研究本部の榎戸輝揚准教授、宮崎大学工学部の森浩二教授、理化学研究所仁科加速器科学研究センターの望月優子室長、日本大学松戸歯学部の中島基樹専任講師らの国際研究グループは、X線天文衛星を用いて、中間圏・下部熱圏(高度70-115 km)領域の大気密度の長期変動の測定に成功し、大気が収縮していることを明らかにしました。地球温暖化に伴い、高度20 km以上の上空大気は寒冷化し、その結果収縮すると考えられています。この大気収縮は理論的には半世紀以上前に示されていましたが、それを実証する数十年スケールの観測データは乏しく、特に収縮が最も激しいと予測される中間圏・下部熱圏領域においてはほとんど皆無でした。本研究では、日米5機のX線天文衛星が1994年から2022年にかけて取得した観測データの中から、地球大気の影響を受けたタイミングに着目し、大気密度の長期変動を調査しました。その結果、高度70-115 kmの大気は1年に約0.5%のペースで希薄化していることが明らかになりました。これは独自アプローチによる、過去になく高い信頼度の結果です。この密度低下ペースは、温室効果ガスの増加を考慮した最先端の大気シミュレーションの予測と整合していました。本研究で開拓した手法は、将来にわたって超高層大気をモニターする貴重な手段になります。それにより、地球温暖化の理解の深化や、人工衛星のライフタイムの推定精度向上など、社会と経済活動に貢献することが期待されます。

この観測成果は、米国の地球物理学専門誌『Journal of Geophysical Research: Space Physics』に2023年2月21日付(米国東部標準時)で掲載されました。

2.研究の背景

二酸化炭素に代表される温室効果ガスの増加は、地表付近では温暖化を引き起こしますが、密度の薄い上空20 km以上では、赤外線放射で熱エネルギーを宇宙空間へ放出する割合が大きくなり寒冷化を生じます。気体は冷えると体積が小さくなるため(※1)、寒冷化した上層大気は収縮し、落下します。大気は高度が上がるにつれて急激に薄くなるため(※2)、非常に薄い密度の大気が上から落下してくると、ある固定高度における密度は低下します。このような上層大気の変動は理論的には半世紀以上前から予想されており、古くは真鍋淑郎氏(2021年ノーベル物理学賞を受賞)らの大気シミュレーションにも見ることができます(文献1)。高度60 km以上の超高層大気(※3)の変動調査は、1989年に米国の研究者らが行ったシミュレーションが先駆的で、二酸化炭素の濃度が2倍になると、熱圏(※1)の温度は50度低下し、密度は40-50%減少するという結果が得られました(文献2)。それ以降、より現実的な物理パラメータを用いた大気シミュレーションの研究が盛んに行われてきました。

観測的には、人工衛星によるその場観測、各種電磁波のリモート観測により、過去30年にわたって超高層大気の気候変動の証拠が直接的、間接的に積み上げられてきました(文献3)。高度300 km以上の超高層大気の密度変動は、人工衛星の軌道変化から比較的よく推定されています。観測ごとにある程度バラツキはありますが概ね数%/10年の希薄化が観測され、これはシミュレーション結果とも一致しています(文献4)。一方で、中間圏・下部熱圏(※1)の密度測定データは乏しく、長期変動に至っては手付かず状態でした。この層は、温室効果ガスの増加で最も激しく収縮する領域と考えられ、しかも超高層大気の最下層に位置するため、その上にある大気全域の密度変動を左右します。その重要性にも関わらず、この領域を安定して周回する人工衛星が存在しないため、密度の測定が困難だったのです。本研究では、X線天文衛星の天体観測データが、この領域の大気密度測定に転用できることに着目しました。日米のX線天文衛星が1994年から2022年にかけて取得した公開データを用い、大気密度の長期変動の解明に挑みました。

3.研究内容

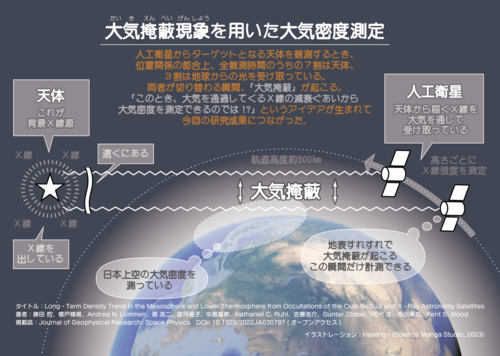

本研究グループは、天体からのX線が地球大気に遮られる掩蔽(えんぺい)現象(※4)を用い、中間圏・下部熱圏領域の大気密度を計測することに成功しました。X線天文衛星は当然ながら天体を観測するための衛星です。しかし、地球低軌道(※5)を周回するポインティング衛星(※6)の場合、天体観測に使える時間は全観測時間の約7割で、残りの約3割は天体が地球に隠されて(=天体が地没して)使い物になりません。X線天文衛星は毎週回、1時間強の天体観測と数十分の地没のサイクルを繰り返しながら観測を行っています。研究チームは、天体観測と地没が切り替わる一瞬(図1)に着目しました。これは地上から太陽を観測する場合で言えば日の出と日の入りの瞬間に対応します。この時、天体からのX線は、地表すれすれに大気中を長い距離走って観測装置に到達するため、通常観測時に比べ大気による吸収・散乱をより激しく受け、強度が減衰します。この減衰率から大気密度を計測できるのです。

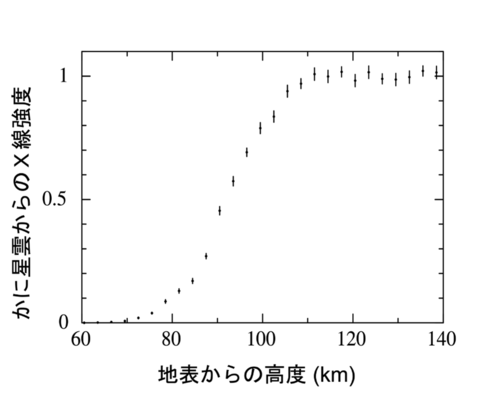

X線天文衛星が1994年から2022年にかけて取得した観測データを解析し、大気密度の長期変動を調査しました。人工衛星の寿命は一般に10年未満なので、28年をカバーするには日米5機のX線天文衛星「あすか」、「RXTE」、「すざく」、「NuSTAR」、「ひとみ」の観測データを組み合わせる必要がありました。観測対象には、かに星雲と呼ばれる西暦1054年に発生した超新星爆発の残骸を選定しました。この天体はX線で極めて明るく、かつ光度が安定しているため、X線天文衛星の観測機器の性能評価天体として長年重宝されてきました。そのため観測データが数十年前から継続的に取得・蓄積されており、長期変動を調査する上で最適な天体でした。図2は、かに星雲の大気掩蔽中の光度変化です。X線強度は、天体の地表高度が高い時には大気減衰を受けておらず、高度100 km付近の中間圏・下部熱圏で一気に吸収されているのがわかります。

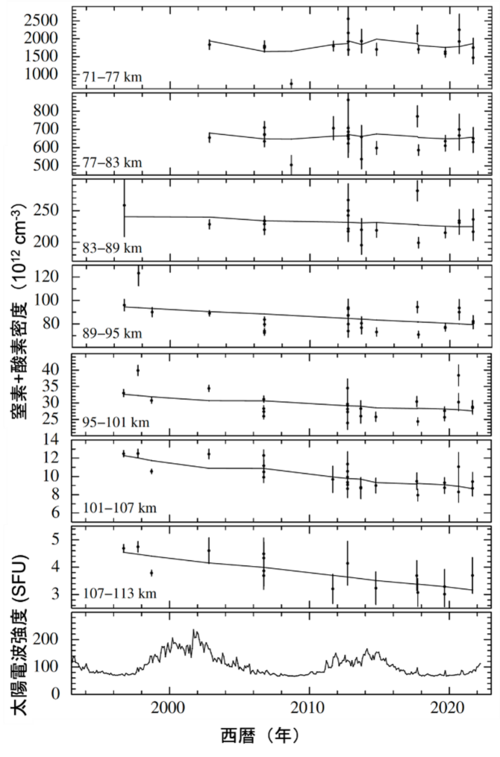

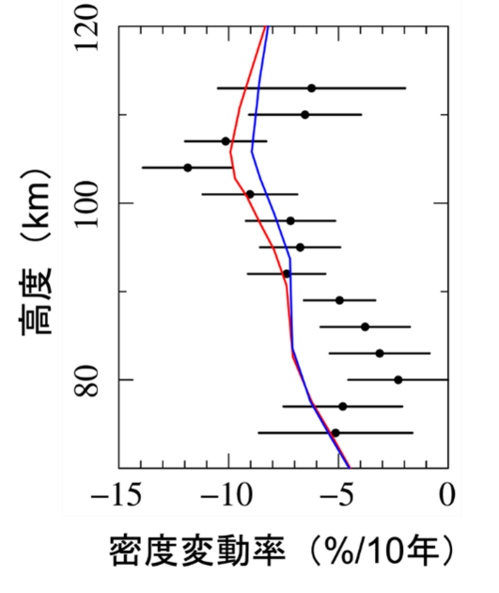

高度6 kmごとに切り出したX線スペクトルを解析することで、各高度における大気密度を定量的に評価しました。この解析を全データに対して行い、28年間の密度推移を高度6 km間隔で導出しました。図3がその結果です。この図から、高度70-115 km 全域で大気密度が時間と共に徐々に低下することが明らかになりました。これは独自手法による、過去になく信頼度の高い結果です。このデータを、時間と太陽電波フラックス両方による変動を考慮した一次関数モデルで再現し、長期変動率を高度ごとに導きました。その結果を図4に示します。これを温室効果ガスの増加を考慮した最先端のシミュレーション結果(文献4)と比較したところ、我々の測定結果と概ね一致することが判明しました。特に高度90 km以上でデータとモデルはよく一致しています。一方でそれ以下の高度ではデータとモデルの乖離が見られます。この原因は今後の観測とシミュレーション両面から追究すべき課題ですが、オゾン層がここ数十年で回復したために収縮のペースが落ちた可能性があります。

4.今後の展開

本研究で開拓した大気密度観測の手法は、今後多くのX線天文衛星で適用可能です。しかも、このデータは通常観測の副産物として必ず取得されます。したがって、将来長きにわたって着実にデータが蓄積されることが見込まれ、超高層大気の密度を長期的にモニターできます。さらに、X線天文衛星に搭載される観測装置は日進月歩で発展しているため、観測データの品質の向上にも期待がかかります。特に、2023年度(予定)に日本が国際協力で打ち上げるX線分光撮像衛星「XRISM」には、分光能力が格段に優れたX線分光器が搭載されます。これにより、大気中の全粒子密度のみならず、酸素と窒素の密度を別々に計測できるようになります。このような新しい観測情報からは予想もしない面白い発見があるかもしれません。X線天文衛星による地球超高層大気の観測を深めることは、地球温暖化に対する理解を深めたり、人工衛星の軌道やライフタイムの推定精度を向上したり、社会と経済活動への貢献に繋がると期待されます。

5.原論文情報/参考文献

【原論文】

タイトル

Long‐Term Density Trend in the Mesosphere and Lower Thermosphere from Occultations of the Crab Nebula with X‐Ray Astronomy Satellites

著 者

勝田 哲、榎戸輝揚、Andrea N. Lommen、森 浩二、望月優子、中島基樹、Nathaniel C. Ruhl、

佐藤浩介、Gunter Stober、田代 信、寺田幸功、Kent S. Wood

掲載誌

Journal of Geophysical Research: Space Physics

DOI

10.1029/2022JA030797 (オープンアクセス)

【参考文献】

文献1:Manabe, S., & Wetherald, R. T. (1967, May). Thermal Equilibrium of the Atmosphere with a Given Distribution of Relative Humidity. Journal of Atmospheric Sciences, 24 (3), 241-259.

文献2:Roble, R. G., & Dickinson, R. E. (1989, December). How will changes in carbon dioxide and methane modify the mean structure of the mesosphere and thermosphere? Geophysical Research Letters, 16 (12), 1441-1444.

文献3:Ogawa, Y., Motoba, T., Buchert, S. C., Häggström, I., & Nozawa, S. (2014, August). Upper atmosphere cooling over the past 33 years. Geophysical Research Letters, 41 (15), 5629-5635

文献4:Solomon, S. C., Liu, H.-L., Marsh, D. R., McInerney, J. M., Qian, L., & Vitt, F. M. (2019, May). Whole Atmosphere Climate Change: Dependence on Solar Activity. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 124 (5), 3799-3809

6.参考図又は写真等

図1: 天体の地球大気掩蔽の様子。人工衛星は反時計回り(東向き)に進み、地球観測から天体観測に遷移する一瞬(30秒程度)、大気掩蔽で天体のX線強度が減衰し、それにより大気密度が測定できる。

図2: かに星雲の地球大気掩蔽を示す一例。「ひとみ」衛星が2016年3月25日に取得したデータ。横軸は望遠鏡の視線を伸ばしていったとき地球に最接近する地点における地表高度。縦軸は検出されたかに星雲からのX線強度で、大気減衰を受けていない時の強度を1とした相対強度。

図3: 窒素と酸素のトータル密度の時系列プロット。各パネルは高度帯域6 kmごとに測定した結果。一番下のパネルは太陽電波(波長10.7 cm)の強度。なお、超高層大気は長期的な変動だけでなく、短期的(日々)・中期的(季節)な変動を示すことが知られている。そこで、春の昼、春の夜、秋の昼、秋の夜に取得されたデータを抽出し、それらを別々に解析することで、最大限に日々・季節の時間変動の影響を取り除いた。この4通りのうち秋の夜のデータを表示している。

図4:超高層大気(高度70-120 km)の密度変動率。マイナスは密度が低下することを意味する。黒丸が本研究の測定結果。データ解析は高度6 km間隔で行ったが、オーバーサンプリングにより3 km間隔の結果を得ている。実線は温室効果ガスの増加を考慮した大気シミュレーションの結果(文献4)。赤、青それぞれ太陽極大期、極少期に対する計算結果。

7.用語解説

※1: 熱力学の法則により、(気体の温度)x(気体の体積) (γー1)が一定になることが知られている。γは気体の比熱比で、空気の場合は1.4である。ボイル・シャルルの法則としても知られる。

※2: 一般に大気は重力(下向き)と圧力(上向き)が釣り合った静水圧平衡と呼ばれる状態にある。この時の大気密度の鉛直分布は、地表からの高度に対して指数関数的に低下する。

※3: 地球大気は、気温の高さ分布により4つの層に分けられ、下から順に、対流圏(0-約10 km)、成層圏(約10-50 km)、中間圏(約50-80 km)、熱圏(約80-1000 km)と呼ばれる。中間圏以上にある大気を超高層大気と呼ぶ。

※4: 背景となる天体を手前の天体が隠す現象。本研究では、背景天体がかに星雲、手前の天体が地球大気に対応する。

※5: 地球を回る低軌道のことで、具体的には地球表面からの高度2000 km以下の軌道を指す。

※6: 天球上のある方向・天体を、長時間指向し続けることでデータを取得する観測衛星。