2020-12-17 理化学研究所,フランス原子力庁サクレー研究所,徳山工業高等専門学校,東京工業大学,東京大学大学院理学系研究科,大阪大学

理化学研究所(理研)仁科加速器科学研究センタースピン・アイソスピン研究室の久保田悠樹基礎科学特別研究員(研究当時)、上坂友洋室長、笹野匡紀専任研究員、フランス原子力庁サクレー研究所のアンナ・コルシ研究員、徳山工業高等専門学校の菊地右馬准教授らの国際共同研究グループは、理研の重イオン[1]加速器施設「RIビームファクトリー(RIBF)[2]」の多粒子測定装置「SAMURAIスペクトロメータ[3]」を用いて、代表的な中性子ハロー原子核[4]であるリチウム-11(11Li、陽子数3、中性子数8)核中で、「ダイニュートロン[5]」と呼ばれるコンパクトな中性子対が核表面に局在化している証拠を得ました。

本研究成果は、中性子星[6]表面に存在していると考えられている低密度の中性子過剰物質での秩序形成や安定化機構の理解につながる発見であり、中性子星の構造解明に貢献すると期待できます。

今回、国際共同研究グループは、RIBFで得られる大強度11Li核ビームに対し、中性子をたたき出すノックアウト反応[7]を用いた実験を行い、11Li核内でハローを形成する二つの中性子の運動量を高精度で測定し、量子力学から得られる関係を用いて二つの中性子の空間的相関、具体的には中性子対間の距離が、11Li核内で位置によってどのように変化するか引き出すことに成功しました。実験結果により、二つの中性子は11Li核内に存在するリチウム-9(9Li、中性子数6)核の表面近くのみで、ダイニュートロンを形成することが明らかになりました。

本研究は、科学雑誌『Physical Review Letters』オンライン版(12月16日付:日本時間12月17日)に掲載されます。

背景

原子核は、陽子と中性子(合わせて核子と呼ぶ)から構成されます。原子核物理学では、「陽子と中性子のどのような組み合わせが原子核を作り得るのか」という基本問題に取り組んでいます。陽子の数が決まっているときに、中性子の数を増やしていくと、やがて原子核はそれ以上の中性子を束縛できなくなります。この存在限界は「中性子ドリップライン」と呼ばれ、その境界付近で起きる物理現象の解明が大きな研究テーマとなっています。

不安定な原子核の研究は、「RIビームファクトリー(RIBF)」のような放射性同位体(RI)[8]ビームを生成できる加速器施設の登場により近年発展してきました。不安定原子核研究の発展の端緒となったのは、1980年代中頃のリチウム-11(11Li、陽子数3、中性子数8)核での「中性子ハロー」の発見でした。原子核のサイズは、その原子核に含まれる陽子と中性子の数に応じて決まった値を取るというのが、従来の原子核物理学の常識でした。しかし11Li核では、その常識に反して4倍以上の核子を含むカルシウム-48(48Ca、陽子数20、中性子数28)核と同程度の大きさを持つことが分かり、原子核物理分野に大きな衝撃を与えました。

その後の研究で、11Li核では、2個の中性子が原子核中心から遠く離れたところまで浸み出して、月にかかる暈(かさ:ハロー)のように広がって存在することで、原子核の半径が大きくなっていることが明らかになりました。ハローを形成する中性子は、通常の原子核密度に比べて1/10以下の低密度領域に存在しているため、ハロー核を調べることで低密度領域での中性子対の構造について新しい情報を引き出すことができます。

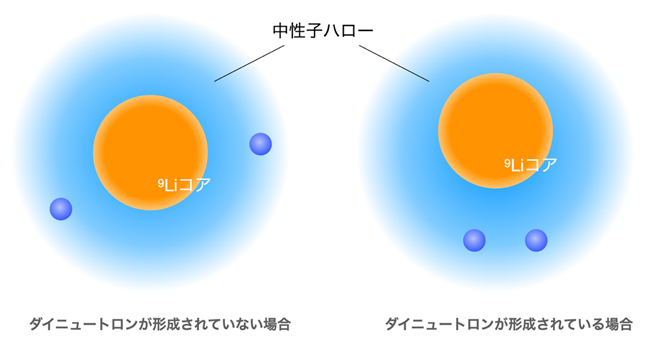

一方、ロシアの著名な理論研究者であるA.B.ミグダルは、11Li核のように二つの中性子が弱く束縛された系では「ダイニュートロン」と彼が名付けた2中性子の仮想的束縛状態が原子核の表面に現れると、1973年に予言していました。彼の予言後、ダイニュートロンの発現を確かめるのに適した原子核を作ることはできませんでしたが、前述したハローの発見により11Li核がダイニュートロンを研究するのに最適な原子核であることが分かりました(図1)。

1990年代以降、電磁相互作用を用いた11Liの分解反応や、原子核標的を用いた中性子ノックアウト反応、11Li核の中性子半径、陽子半径の測定など、非常に多くの研究が行われ、11Li核中でダイニュートロンが発達していることが分かってきましたが、一方でダイニュートロンが11Li核中のどの領域に存在するかは分からないままでした。

図1 11Li核のハロー構造

11Li核では、二つの中性子が中心の9Liコアから遠く離れたところまで浸み出した構造を持っている。左と右の図は各々、ダイニュートロンが形成されていない場合と形成されている場合の二つの中性子の距離を模式的に示している。

研究手法と成果

国際共同研究グループはまず、RIBFの加速器群を用いて、48Caビームを光速の約70%に相当する核子あたり3.45億電子ボルトまで加速し、それをベリリウム製の生成標的に照射することにより、11Li核の二次ビームを生成しました。超伝導RIビーム生成分離装置「BigRIPS[9]」を用いて、11Li核ビームを分離・輸送し、二次標的である水素標的に照射しました。

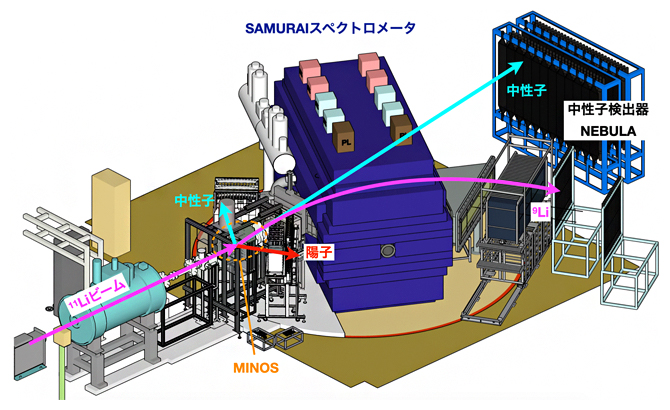

測定装置の概略図を図2に示します。水素標的(陽子)とのノックアウト反応により、11Li核中の中性子をたたき出しました。ノックアウト反応は、11Li核内での中性子の運動に関する状況を少ない不定性で取り出すことのできる優れた方法です。生成されたリチウム-10(10Li、中性子数7)核は、10-21秒程度でリチウム-9(9Li、中性子数6)と中性子に崩壊します。本研究では、反応に関わった全ての粒子である二つの中性子、一つの陽子、9Li核を検出する完全実験[10]を行いました。完全実験は、大口径の多粒子分析装置「SAMURAIスペクトロメータ」、高い検出効率を持つ中性子検出器「NEBULA」、本実験専用に建設された陽子・中性子検出器を組み合わせることにより、初めて実現したものです。

完全実験は、対象の原子核の情報を引き出す高い潜在能力を持つ一方で、全体の検出効率が小さくなるため、高精度のデータを取得するには反応率を上げる必要があります。一般に、不安定核ビームを用いた実験で反応率を上げるのは困難ですが、本研究ではRIBFで得られる世界最高強度の11Li核ビーム(14万粒子/秒)と高機能水素標的システム「MINOS[11]」を用いて、これまでに無い高い反応頻度を実現しました。MINOSは、フランス原子力庁サクレー研究所と理研が共同開発した装置で、エネルギー分解能を損なうことなく厚い(15cm)液体水素標的を散乱実験に使用できる装置です。

図2 本研究に用いた実験セットアップ

11Li核ビームと高機能水素標的システム「MINOS」とのノックアウト反応により生じた反跳陽子、ノックアウト中性子、残留核である10Liの崩壊で生じた中性子と9Liの全ての粒子を検出した。9Liは「SAMURAIスペクトロメータ」を用いて、崩壊中性子は中性子検出器「NEBULA」を用いて、その運動量を決定した。

本研究は、ダイニュートロンを「観た」初めての実験ということができます。原子核はサイズが10-15mの極微の世界のため、もちろん直接「観る」ことはできませんが、量子力学的に空間的位置と関係づけられる運動量を精度よく測ることにより、ダイニュートロンの発達度合いとその空間的位置に関する情報を引き出すことに成功しました。

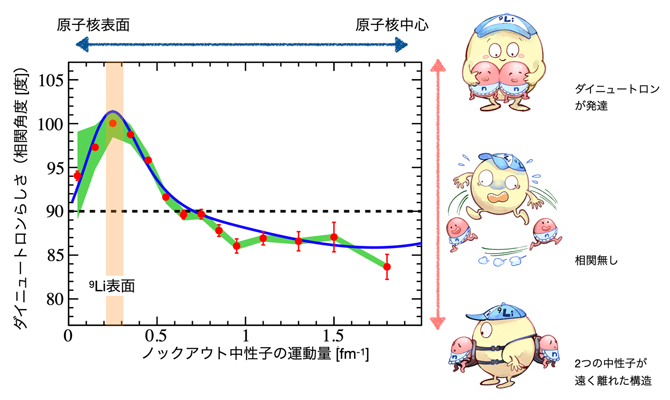

図3に、ハローを形成する二つの中性子の運動量が成す角度(相関角度)が、ノックアウトされた中性子の運動量によってどう変わるかを示しています。横軸は、ノックアウトされた中性子が11Li核中で持っていた運動量であり、中性子が原子核中心からどの程度離れているかの指標となります。縦軸の相関角度は、「ダイニュートロンらしさ」を示す良い指標であり、ダイニュートロンが発達するときには90度より大きな値を持ち、相関が無い場合には90度に近い値を取ります。赤丸で示された実験データ(緑のバンドは実験誤差)の相対角度は、中性子の運動量が0.25フェムトメートル-1(fm-1、1fmは1000兆分の1メートル、10-15m、その逆数で表された運動量の単位)で極大値約100度をとり、0.25fm-1よりも小さい運動量領域でも、また大きい運動領域でも90度、ないしは90度より小さい値を取ることが分かりました。

この結果は、ダイニュートロンは11Li核内に遍在するのではなく、核表面の半径3.6fm近くに局在していることを示しています。また、11Liを9Liと二つの中性子の複合系として扱う理論計算(青線)で、実験データをよく再現できることも明らかになりました。この理論計算に基づくと、ダイニュートロンは標準原子核密度[12]の1/100~1/1000程度の希薄な密度を持った領域で発達することが分かりました。

図3 ダイニュートロンの表面局在を示す実験結果とダイニュートロンの概念図

右に示すように、相関角度は、ダイニュートロンが発達するときには90度より大きな値、相関が無い場合には90度に近い値、二つの中性子が遠く離れている場合は、90度より小さい値となる。左のグラフの赤丸で示された実験データ(緑のバンドは実験誤差)の相対角度は、中性子の運動量が0.25fm-1で極大値約100度をとり、0.25fm-1よりも小さい運動量領域(原子核表面)でも、また約0.7fm-1大きい運動領域(原子核中心に近い)では90度、さらにもっと大きな運動領域(原子核中心により近い)では90度より小さい値を取ることが分かった。青線は3体理論計算によるもので、実験データをよく再現していることが分かる。

今後の期待

今回の、ダイニュートロンが標準原子核密度の0.001~0.01倍の限られた密度領域で発達しているという発見は、中性子星表面に存在していると考えられている低密度中性子過剰物質での秩序形成や安定化機構の理解につながるものであり、中性子星の構造解明に貢献すると期待できます。また、中性子星が衝突する中性子星合体現象は、宇宙における鉄より重い元素(重元素)合成の場だと考えられているため、今回の発見は重元素の起源解明にもつながると考えられます。

二つのハロー中性子を持つ核は、11Li以外にもヘリウム-6(6He、陽子数2、中性子数4)、ベリリウム-14(14Be、陽子数4、中性子数10)、ホウ素-17(17B、陽子数5、中性子数12)、ホウ素-19(19B、中性子数14)、炭素-22(22C、陽子数6、中性子数16)など数種類見つかっています。しかし、そのダイニュートロン構造については、ヘリウム-6のほか、最近RIBFで行われた別の実験からホウ素-19にしか見つかっていません注1)。今後今回の研究で確立した手法をこれらの核に適用することにより、ダイニュートロンの局在現象についてより理解が深まることが期待できます。

注1)K.J. Cook, T. Nakamura et al., Physical Review Letters 124, 212503 (2020). 10.1103/PhysRevLett.124.212503

コンパクトな新奇中性子対の新たな証拠を発見|東京工業大学

補足説明

1.重イオン

原子が電子を失う、または得ることにより電荷を持ったものをイオンといい、このうち、リチウムもしくは炭素より重い元素のイオンを重イオンという。イオン源により原子から電子を剥ぎ取ると、原子核の陽子数に比べて電子の数が少なくなり、全体としてプラスの電荷を持つことにより、加速器で電気的に加速することが可能となる。

2.RIビームファクトリー(RIBF)

水素からウランまでの全元素のRIを世界最大強度でビームとして発生させ、それを多角的に解析・利用することにより、基礎から応用にわたる幅広い研究と産業技術の飛躍的発展に貢献することを目的とする次世代加速器施設。 施設はRIビームを生成するために必要な加速器系、RIビーム分離生成装置(BigRIPS)で構成されるRIビーム発生系施設、および生成されたRIビームの多角的な解析・利用を行う基幹実験装置群で構成される。これまで生成不可能だったRIも含めて約4,000種類のRIを生成できると期待されている。

3.SAMURAIスペクトロメータ

大型超伝導双極電磁石と原子核反応を観測するための多様な検出器群から構成される。RIビームがターゲットと反応して発生した多種粒子の種類や運動量、軌跡を同時に測定することで、原子核の構造や反応を研究する。特に中性子検出器NEBULAにより、反応前方方向に放出される複数の高エネルギー中性子を検出・分析できるという特長を持っている。

4.中性子ハロー原子核

1個ないし2個の中性子が、原子核中心から遠く離れたところまで浸み出して、月にかかる暈(かさ:ハロー)のように広がって存在している原子核。通常の原子核より中性子が多い同位体で見つかっている。11Liは、世界で最初に見つかった中性子ハロー原子核である。

5.ダイニュートロン

ロシアの理論研究者であるA.B.ミグダルが1973年に予言した現象。自由空間では束縛することのない二つの中性子が、他の粒子(本研究の場合9Li)の存在により仮想的な束縛状態を作る現象、またはそのときの二つの中性子(英語でニュートロン)のこと。

6.中性子星

太陽と同程度の質量を持ちながら、その半径が10km程度しかない奇妙な天体であり、その主成分は中性子であると考えられている。中性子以外に、5%程度の陽子やそれ以外のハドロンが混合していると考えられているが、詳細についてはまだ未解明で、多くの実験・理論研究が行われている。2017年には二つの中性子星が衝突し合体する事象が重力波により観測され、大きな波紋を呼んだ。この中性子合体現象が、宇宙における鉄より重い元素の合成の場だと考えられている。

7.ノックアウト反応

高エネルギーで粒子と原子核を衝突させ、原子核から陽子や中性子などをたたき出す反応。反応粒子としては、陽子や電子が用いられることが多いが、今回の実験では陽子を用いた。

8.放射性同位体(RI)

物質を構成する原子核には、構造が不安定なため時間とともに放射線を出しながら原子核が崩壊していくものがある。このような原子核を放射性同位元素(RI)と呼ぶ。放射性同位体、不安定同位体、不安定原子核、希少同位体、ラジオアイソトープとも呼ばれる。同じ元素であっても中性子の数が異なるものを同位体と呼ぶが、同位体は安定なものと不安定なものに分類される。

9.超伝導RIビーム生成分離装置「BigRIPS」

ウランやキセノンなどの1次ビームを生成標的に照射することによって生じる大量の不安定核を集め、必要とするRIを分離し、RIビームを供給する装置。RIの収集能力を高めるために、超電導四重極電磁石が採用されており、ドイツの重イオン研究所(GSI)などほかの施設に比べて約10倍の収集効率を持つ。

10.完全実験

原子核同士の散乱で生成される全ての粒子を検出する実験。本実験の場合では、11Liビームと陽子標的の散乱で生じる、二つの中性子と一つの陽子、残留9Li核の検出を行った。本研究における完全実験の実施においては、SAMURAIスペクトロメータが大口径であることが大きく寄与している。

11.高機能水素標的システム「MINOS」

従来に比べて1桁程度高い実験効率を実現することを目的として、フランス新エネルギー庁サクレー研究所と理研を中心とした日仏共同グループが製作した装置。約15cmの厚い液体水素標的と、それを取り囲む粒子飛跡検出器(タイム・プロジェクション・チェンバー;TPC)を組み合せた構造をしており、厚い標的を用いて高い実験効率を達成しながらも、反応位置をTPCによって決定することによりエネルギー分解能の悪化を防ぐという特徴を持っている。

12.標準原子核密度

安定な原子核は、その種類に依らず一定の密度1.7×1038核子/ミリリットル = 約3億トン/ミリリットルを持っている。これを標準原子核密度、または飽和原子核密度と呼ぶ。

国際共同研究グループ

理化学研究所 仁科加速器科学研究センター

スピン・アイソスピン研究室

基礎科学特別研究員(研究当時) 久保田 悠樹(くぼた ゆうき)

室長 上坂 友洋 (うえさか ともひろ)

専任研究員 笹野 匡紀(ささの まさき)

多粒子測定装置開発チーム

チームリーダー 大津 秀暁(おおつ ひであき)

フランス原子力庁サクレー研究所

研究員 アンナ・コルシ(Anna Corsi)

研究員 アレクサンドル・オバテリ(Alexandre Obertelli)

徳山工業高等専門学校

准教授 菊地 右馬(きくち ゆうま)

東京工業大学 理学院 物理学系

教授 中村 隆司(なかむら たかし)

助教 近藤 洋介(こんどう ようすけ)

東京大学大学院 理学系研究科 附属原子核科学研究センター

助教 大田 晋輔(おおた しんすけ)

特任助教 堂園 昌伯(どうぞの まさのり)

大阪大学 核物理研究センター

准教授 緒方 一介(おがた かずゆき)

本研究は、理化学研究所、東京大学、フランス・サクレー研究所、中国・北京大学、フランス・オルセー研究所、フランス・カーン研究所、東北大学、宮崎大学、韓国・梨花女子大学校、大阪市立大学、東京工業大学、京都大学、九州大学、大阪大学、ドイツ・ミュンヘン工科大学に所属する67名の研究者が参加する国際共同研究グループにより行われました。

研究支援

本研究は、欧州研究評議会(ERC)、日本学術振興会(JSPS)科学研究費補助金基盤研究A「スピン相関で探る不安定核のダイニュートロン」、同新学術領域研究「エキゾチック核子多体系で紐解く物質の階層構造」、同基盤研究C「多重ノックアウト反応で解き明かす原子核の独立粒子描像の崩れと多核子相関の全貌」による支援を受けて行われました。

原論文情報

Y. Kubota, A. Corsi, T. Uesaka, et al., “Surface localization of the dineutron in 11Li”, Physical Review Letters, 10.1103/PhysRevLett.125.242501

発表者

理化学研究所

仁科加速器科学研究センター スピン・アイソスピン研究室

室長 上坂 友洋(うえさか ともひろ)

基礎科学特別研究員(研究当時) 久保田 悠樹(くぼた ゆうき)

専任研究員 笹野 匡紀(ささの まさき))

フランス原子力庁サクレー研究所

研究員 アンナ・コルシ(Anna Corsi)

徳山工業高等専門学校

准教授 菊地 右馬(きくち ゆうま)

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

東京工業大学 総務部 広報課

東京大学大学院理学系研究科・理学部 広報室

大阪大学核物理研究センター 庶務係