2018/08/30 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 国立極地研究所,国立大学法人北見工業大学,国立研究開発法人海洋研究開発機構

台風やハリケーンは、東アジアや北米などで大雨や強風をもたらし、気象災害を引き起こすことがあります。これらの被害を軽減するためには、正確な進路予報が必要です。これまで、進路予報の向上のために台風の中心部分や予報進路上での気象観測強化などが行われてきましたが、台風等の進路から離れた北極域における気象観測の効果については未解明でした。

図1:2016年8月28日13時(日本時間)の台風10号。気象衛星ひまわり8号による観測。(NICTサイエンスクラウドから取得)

国立極地研究所(所長:中村卓司)の佐藤和敏特任研究員(現・北見工業大学特任助教)、猪上淳准教授、海洋研究開発機構(JAMSTEC、理事長:平朝彦)の山崎哲研究員を中心とする国際研究チームは、2016年夏季に北極海の船上や周辺で特別に実施された高層気象観測が、同年8月に日本へ上陸した台風10号(図1)と、同年9月に北大西洋で発達した熱帯低気圧「イアン(Ian)」、「カール(Karl)」の進路予報にどのように影響するのかを調べました。その結果、北極域の観測の強化で台風等の進路予報の精度が向上することが分かりました。これは、北極域での観測を増やすことで、予報で使用する大気の初期データが改善され、台風等の進路に影響する数日後の上空の大気循環の予報精度が上がったためです。本成果は、北極域の気象観測が台風等の進路予報の精度を向上させ、人口の集中する中緯度域での減災に役立つ可能性を示しています。

これらの成果は、2018年8月14日、英国の科学雑誌「Scientific Reports」のオンライン版に掲載されました。

研究の背景

台風やハリケーンに伴う大雨や強風は、日本を含む中緯度域に大きな人的・経済的被害をもたらすことがあります。被害軽減のためには、できるだけ早期に、台風等の進路を正確に予測し、対策を講じることが重要です。予報の精度を向上させるには、予報の起点となる初期時刻の大気の状態を正確に把握することが有効ですが、その解決策の一つに、気象観測の少ない領域での観測の充実があります。これまでの研究でも、台風等の周辺など観測が困難な領域で航空機による気象観測を実施し計算に組み込むと、進路予報の精度が向上すると指摘されています。

一般に、台風等は熱帯域で発生した後、発達しながら中緯度へ徐々に北上します。温帯低気圧化する段階に到達すると、中緯度や高緯度(北極域)の大気循環の影響も受け始めます。北極域はもともと気象観測の観測点が少ないことから、通常実施されていない場所で特別に観測を実施したり、北極海周辺の観測所での観測頻度を増やしたりすると、北半球の中・高緯度の気象予報の精度が向上することが分かっています(文献1、2、3)。しかし、北極域は台風等の発達する地域からは遠く離れているため、台風等の予報精度へ与える影響についてはこれまで注目されてきませんでした。

そこで本研究チームは、北半球を巡る大規模な大気循環を介して伝播するプロセスに着目し、北極域の高層気象観測が通常よりも多く実施された2016年の8~9月において、この観測データが台風等の予測に与える影響を海洋研究開発機構で開発されている大気大循環場の予測システムで調べました。

研究の内容

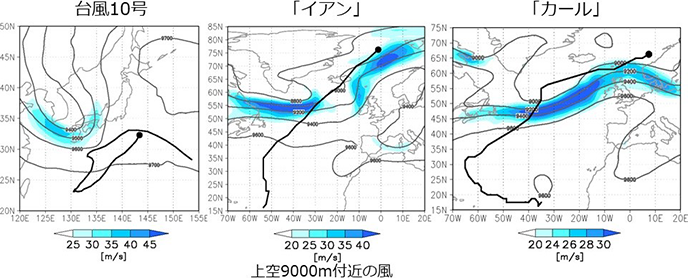

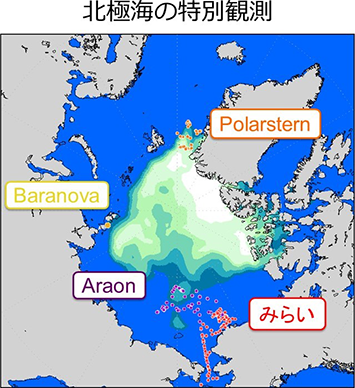

対象とした事例は、2016年に東北地方に上陸した台風10号と、2016年9月にヨーロッパに接近した熱帯低気圧「イアン」、「カール」です(図2)。これらの台風等が発生していた2016年8~9月、北極域では研究船などにおいて特別に、ラジオゾンデ(注1)による高層気象観測が行われていました。ロシアの地上観測点バラノバ(Baranova)で1日1回、韓国の砕氷船「アラオン(Araon)」で1日2回、ドイツの砕氷船「ポーラーシュテルン(Polarstern)」で1日2回、そして日本の研究船「みらい」で1日4回実施されました(図3)。台風10号、「イアン」、「カール」について、それぞれ2016年8月26日、9月18日、28日を予報の起点日とし、これら特別観測のデータが予報に組み込まれた場合に、進路の予報精度が向上するのかを調べました。

図2:台風10号(2016年8月29日)、熱帯低気圧「イアン」(2016年9月18日)、「カール」(2016年9月28日)における上空の風速と300hPa面での高度場。黒線は、台風または熱帯低気圧の発生から予報時刻までの経路。この時刻には台風10号は日本の南に位置し、「イアン」は北極海、「カール」はノルウェー海に到達していた。

図3:特別高層気象観測を実施していた観測点。2016年8月には、観測船「アラオン」で1日2回(図中の紫色の点)、 バラノバで1日1回(黄色の点)、「ポーラーシュテルン」で1日2回実施(橙色の点)。2016年9月には、「みらい」で1日4回実施(赤点)。

まず、海洋研究開発機構で開発されたデータ同化システム(注2)を用い、特別観測データを取り込んだ場合(「特別観測あり」)と取り込まなかった場合(「特別観測なし」)それぞれで、予報に必要な大気の初期値を計算しました。次に、同機構で開発された大気大循環モデル(注3)で、それぞれの場合の初期値を用いて4.5日間のアンサンブル予報(注4)を行いました。

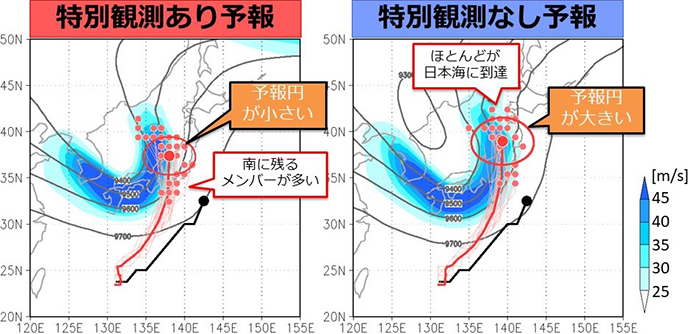

その結果、台風10号の事例においては、「特別観測あり」の場合、「特別観測なし」よりも平均中心位置は約100km改善することが分かりました(図4)。さらに、アンサンブル予報での予測結果のばらつき(予報円)が「特別観測なし」に比べて小さくなり、特別観測のデータが初期値の計算に組み入れられる(同化される)と不確実性が小さくなっていることが示されました。同様な結果は、北大西洋で発達した熱帯低気圧「イアン」「カール」の2事例についても確認されました。

図4:台風10号の進路予報における特別観測ありの場合(左)と特別観測なしの場合(右)それぞれの上空300hPa(9000m付近)の風速(色)と高度場(灰色線)。黒線は実際の低気圧の経路、ピンクの細い線は複数回実施した予報(アンサンブル予報)で得られた低気圧の経路。赤線は、アンサンブル予報の平均した経路。特別観測あり予報では、特別観測無しに比べて黒線に近い予報結果が多く、ばらつきが小さい。

このような予報の差が生じたのは、台風等の位置や移動速度に影響する上空の気圧の谷(トラフ)の位置やトラフ周辺の風の予測が異なっているためです(図4)。「特別観測なし」の予報では、「特別観測あり」の予報に比べてトラフは東側へずれ、風速も強いことから、北上して日本海へ到達する予報結果が増えたと考えられます。

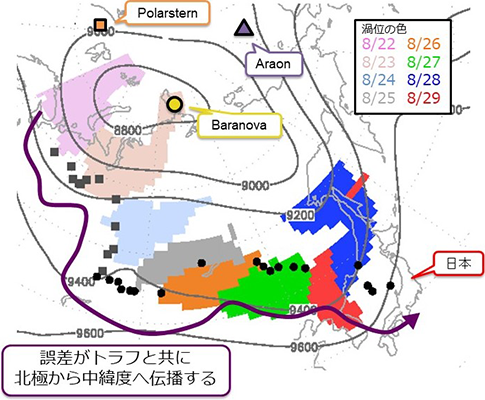

予報の精度は通常、予報期間が長くなれば悪くなります。本研究では、「特別観測あり」予報でも期間が長くなると精度は悪くなりますが、「特別観測なし」はさらに精度が悪くなり、予報の不確実性も大きくなりました。この不確実性は空間的に伝播することが考えられるため、台風等の予報精度に影響していた「特別観測あり」と「特別観測なし」の不確実性の差(特別観測の影響)を時間と共に追跡する解析を行いました(図5)。解析の結果、予報誤差はトラフ共に北極域から中緯度に移動し、時間と共に増幅して日本上空に到達していることが分かりました。また、北大西洋の熱帯低気圧の2事例についても同じメカニズムで説明することができました。これらの結果から、夏季に北極域で実施される高層気象観測は、台風等の進路予報の精度向上に貢献していることが示されました。

図5:上空のトラフの動きと誤差伝播の様子(■、●印)。北極域から日本上空へ移動してくる気圧の谷(トラフ)と、「特別観測あり」と「特別観測なし」予報での予報誤差の差(北極海の観測により大気循環が改善された点)の最大中心の軌跡。トラフの追跡を行うため、保存される物理量で、空気のトレーサーと言われる渦位を用いた。観測の有無が原因となる予報誤差がトラフと共に日本へ移動し、台風の進路予測に影響していた。

今後の展望

本研究やこれまでの知見から、北極海での特別観測の実施や北極域の気象観測点での観測頻度を上げることで、北半球全域の数値予報の精度が向上することが分かってきました。しかし、船舶による観測を毎年実施することは難しいこと、そして陸上であっても厳しい環境である高緯度での気象観測は観測コストが大きいことなどから、持続可能な北極域の観測網を構築するのが大きな課題となっています。

世界気象機関では、様々な時間スケールで気象予測を向上させるため、2013年から10年計画の極域予測プロジェクトを開始しており、2017年から北極海周辺の集中観測を3回計画しています。その2回目の集中観測として、2018年7月から9月までの3カ月間は、既存の観測点や研究船によるラジオゾンデ観測の頻度を増やしています(3カ月間で約3000回を追加)。これらの観測データは、本研究成果で示したメカニズムによって2018年の台風等の進路予報の向上に貢献していることが予想されます。今後は、本研究の解析手法を用いて、どの観測点がより有効であったかを調査するとともに、中緯度の気象予測にも重要な北極域の観測網の持続的発展の必要性を国際的に示していく予定です。

研究サポート

本研究は、文部科学省補助事業北極域研究推進プロジェクト(ArCS: Arctic Challenge for Sustainability)、科学研究費補助金 基盤研究A(18H03745)、日本学術振興会海外特別研究員の助成を受けて実施されました。

注

注1 ラジオゾンデ観測

センサーをバルーンに取り付け、気温や風などの気象要素の鉛直分布を観測する。対流圏上層(高度約10km)を超えて成層圏まで観測が可能。世界の約800カ所で1日2回(場所によっては1回)の頻度で実施され、そのデータはGTS(Global Telecommunication System)を介してリアルタイムに通報され、各国の気象予報センターが利用できる形式となっている。みらい船上では自動放球装置での観測が可能である。

注2 データ同化

数値シミュレーションモデルに観測データを融合させる手法のこと。大気モデル等で数値シミュレーションを行う際に、初期値として実際の観測データをデータ同化により取り入れることでより精度の高い大気状態の再現性(初期値)が得られ、より精度の高い予測が可能になる。JAMSTECは独自のアンサンブルデータ同化システムと予報モデルの両方を有しており、大気大循環モデルAFES(Atmospheric general circulation model for Earth Simulator)と同化コードLETKF(局所変換アンサンブルカルマンフィルター: Local Ensemble Transform Kalman Filter)をJAMSTECのスーパーコンピュータ「地球シミュレータ」上で実行し、全球大気再解析データセット「ALERA2」を構築している。

http://www.jamstec.go.jp/alera/alera2.html

注3 大気大循環モデル

流体力学や熱力学の方程式を基に、大気の温度・湿度や流れの変化を計算するためのプログラム。大気大循環モデルを用いて数日から経年スケールの大気現象をシミュレートし、メカニズムや予測可能性を調査する。

注4 アンサンブル予報

似ているがわずかに異なる初期値を複数個作成し、それぞれの初期値から予報を行う手法。不確実性の情報を加味した天気予報が可能となる。

文献

文献1: 海洋研究開発機構プレスリリース「北極域の観測で猛烈な北極低気圧を予測 -北極海航路上の安全航行に向けた予報精度の向上-」(2015年4月27日)https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20150427/

文献2: 国立極地研究所プレスリリース「観測コストを考慮した北極海上の最適観測頻度を実証-北極海航路の気象・海氷予測の高精度化に貢献-」(2015年11月20日)http://www.nipr.ac.jp/info/notice/20151120.html

文献3:国立極地研究所プレスリリース「北極の気象観測で日本の寒波予測の精度が向上」(2016年12月21日)http://www.nipr.ac.jp/info/notice/20161221.html

発表論文

掲載誌: Scientific Reports

タイトル: Impact on predictability of tropical and mid-latitude cyclones by extra Arctic observations

著者:

佐藤 和敏(国立極地研究所 国際北極環境研究センター 特任研究員、現:北見工業大学 特任助教)

猪上 淳(国立極地研究所 国際北極環境研究センター 准教授/総合研究大学院大学 複合科学研究科 極域科学専攻 併任准教授/海洋研究開発機構 アプリケーションラボ 外来研究員)

山崎 哲(海洋研究開発機構 アプリケーションラボ 研究員)

Joo-Hong Kim (Korea Polar Research Institute、 韓国)

Alexander Makshtas、Vasilli Kustov (Arctic and Antarctic Research Institute、ロシア)

Marion Maturilli、Klaus Dethloff (Alfred Wegener Institute、ドイツ)

URL: https://www.nature.com/articles/s41598-018-30594-4

DOI: 10.1038/s41598-018-30594-4

受理原稿公開日: 2018年8月14日(オンライン公開)

お問い合わせ先

研究内容について

北見工業大学 特任助教 佐藤和敏

国立極地研究所 国際北極環境研究センター 准教授 猪上淳

報道について

国立極地研究所 広報室

北見工業大学 総務課広報担当