1702地球物理及び地球化学

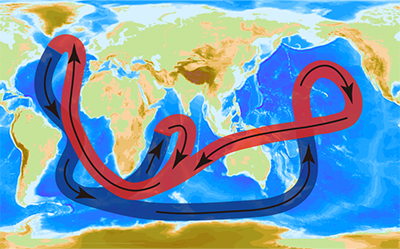

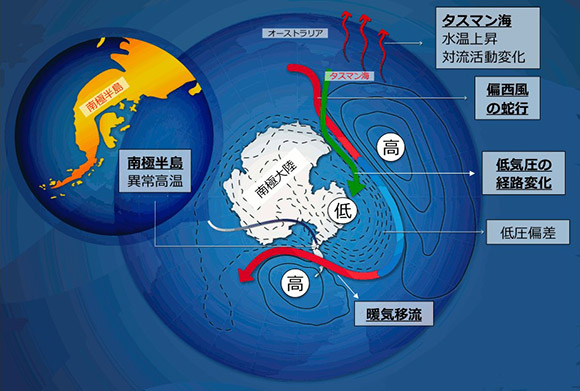

1702地球物理及び地球化学 巨大な海洋渦が暖かい海水を南極大陸方向へ運ぶ東南極トッテン氷河を下から融かす主要な熱源

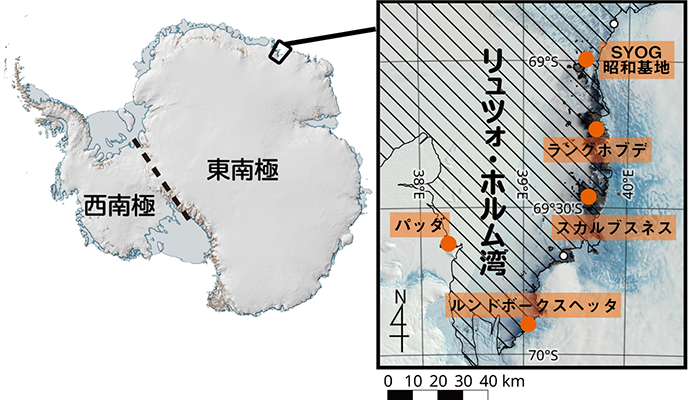

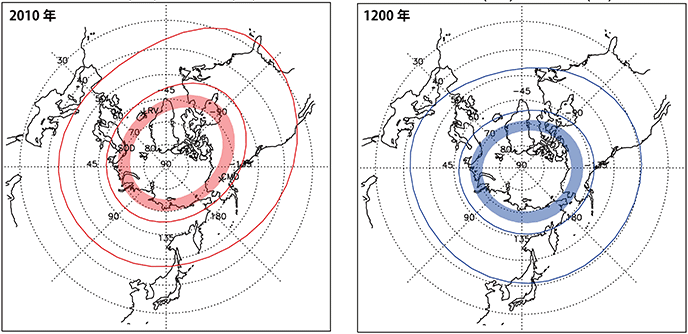

東南極で最大級の規模を有するトッテン氷河の周辺域では、近年、氷床質量の減少が報告され、また、将来の大規模な氷床流出も懸念されています。水産庁漁業調査船「開洋丸」および南極観測船「しらせ」により実施された大規模な海洋観測で取得した現場観測データと衛星観測データを統合的に解析し、トッテン氷河の沖合に定在する巨大な海洋渦が、比較的温度の高い海水を効率的に南極大陸方向へと輸送していることを明らかにしました。