1701物理及び化学

1701物理及び化学 2つの顔を持つ星が暴かれる(Two-Faced Star Exposed)

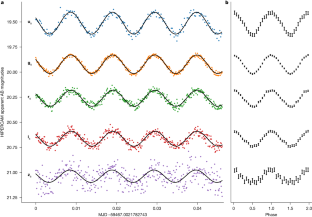

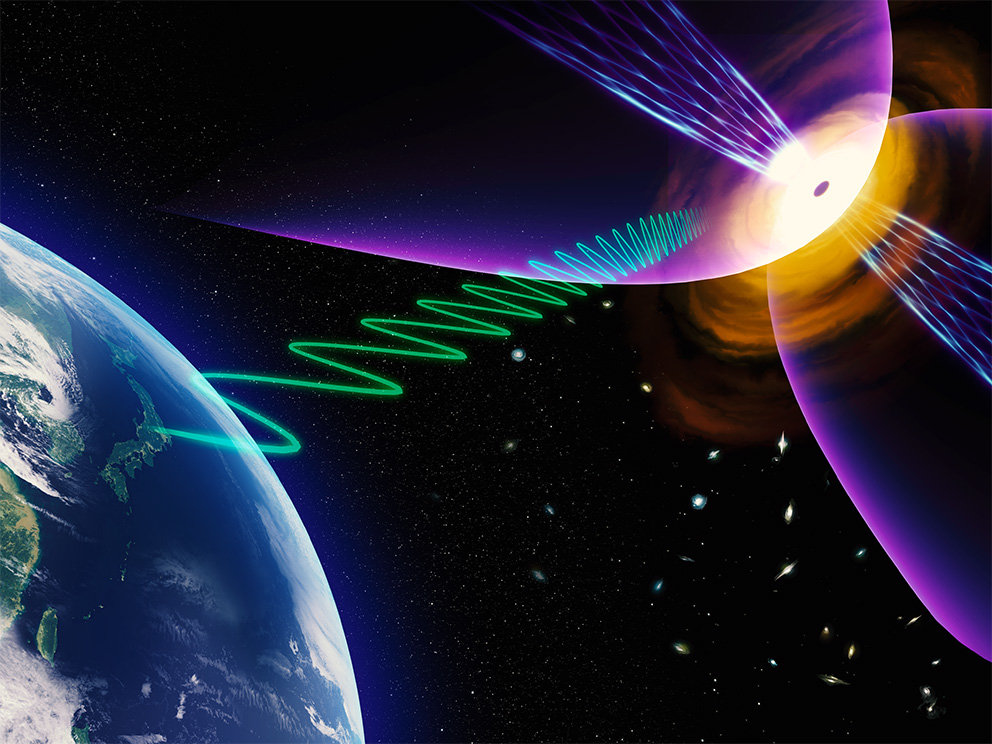

2023-07-19 カリフォルニア工科大学(Caltech)◆天文学者たちは、白色矮星と呼ばれる死んだ星の焼き尽くされたコアについて、初めて少なくとも1つの星が二面性を持っていることを発見しました。この白色矮星の一方の面は水素で構成されて...

1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学