1701物理及び化学

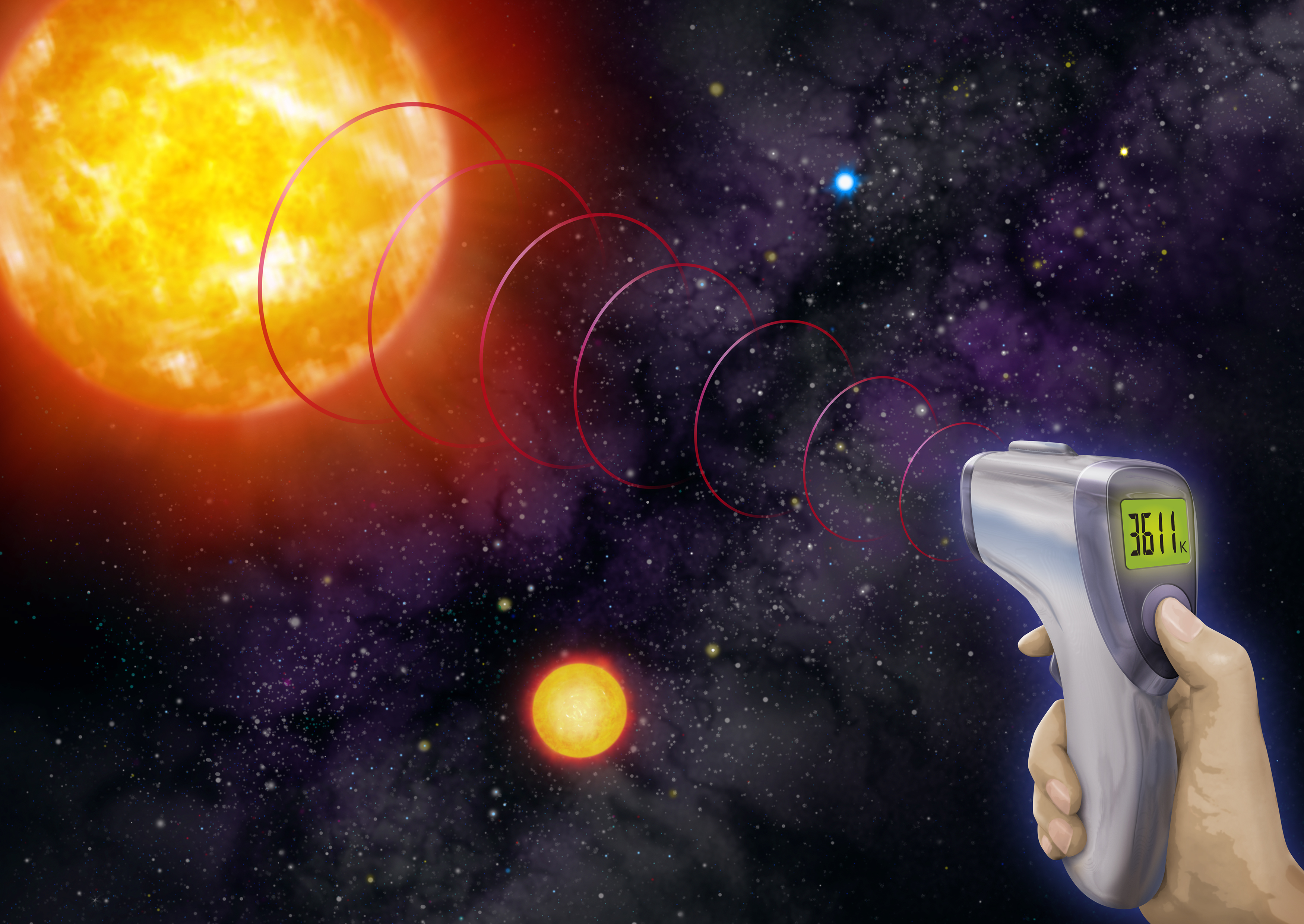

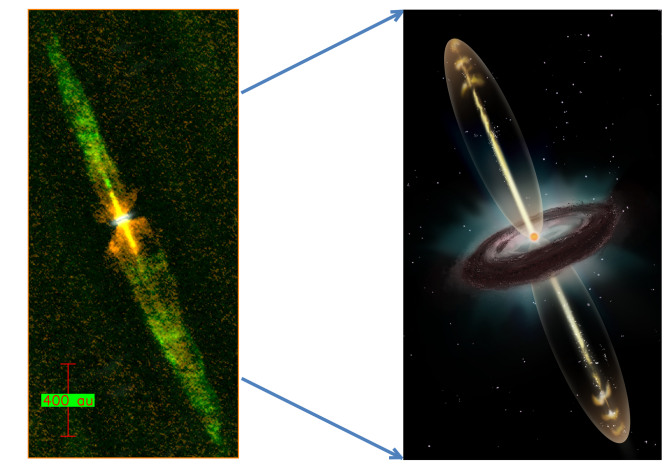

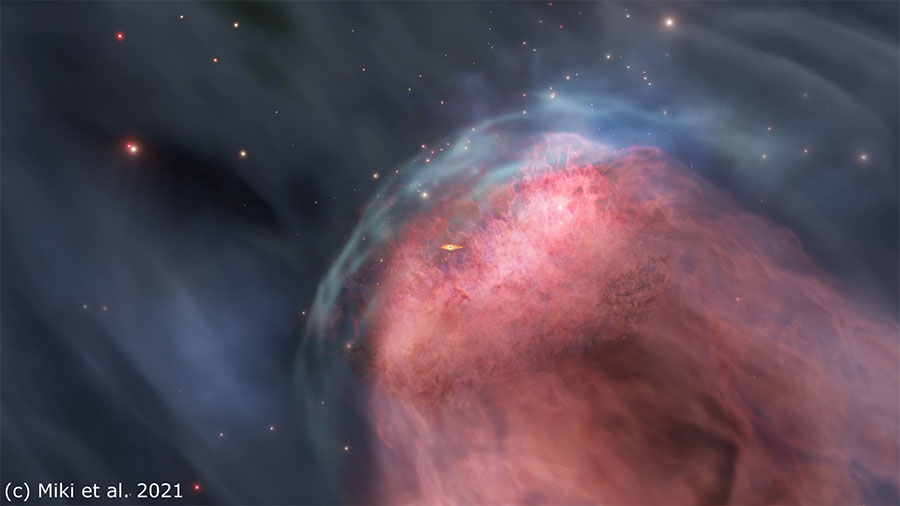

1701物理及び化学 太った星の体温測定~爆発前の超巨大星の表面温度を正確に測定することに成功~

2021-03-01 東京大学谷口 大輔(天文学専攻 博士課程1年生)松永 典之(天文学専攻 助教)河北 秀世(京都産業大学 神山天文台長)発表のポイント ベテルギウスのような赤く超巨大な星(赤色超巨星(注1))の表面温度を鉄原子吸収線だけ...

1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学