1701物理及び化学

1701物理及び化学 アルマ望遠鏡バンド1受信機、ファーストライトを達成

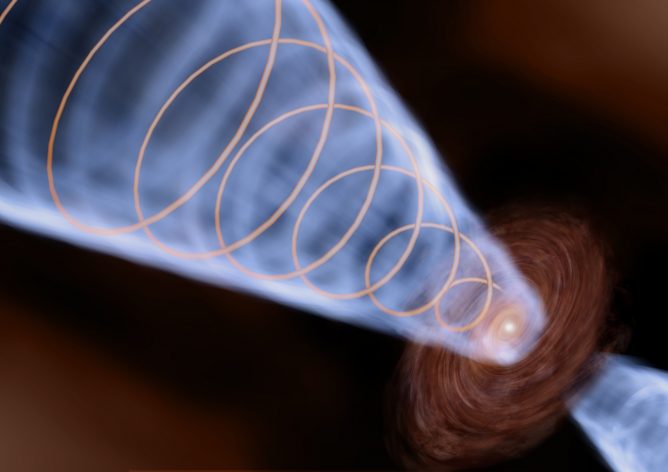

国際協力の下で開発を続けてきたアルマ望遠鏡のバンド1受信機が、チリのアルマ望遠鏡山麓施設でアンテナに搭載された。2021年8月14日に、月からの電波を初めて受信する「ファーストライト」に成功した。アルマ望遠鏡の受信機の中でも最も低い周波数帯の電波を観測できるバンド1受信機を用いることで、冷たい宇宙の観測がより大きく前進することが期待。

1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学