2024-06-26 理化学研究所

理化学研究所(理研)仁科加速器科学研究センター 核変換技術研究開発室の奥野 広樹 室長、加速器基盤研究部低温技術チームの段塚 知志 技師らの共同研究グループは、医療現場で広く使われているMRI(磁気共鳴画像法)装置のヘリウムガスを効率よく回収してリサイクルする実証試験に成功しました。

ヘリウムは、不活性ガスであり高い熱伝導率や-269℃という最も低い沸点を持つなど優れた性質を持ちますが、入手が困難な貴ガスの一つです。近年は世界的な需要の増加に対して供給が不足し、日本は円安の影響もありヘリウム危機[1]に直面しています。一方で、ヘリウムはMRI装置の超伝導磁石を極低温に保つためにも使われていますが、MRI装置の廃棄時にはその多くが大気中に放出され、十分に再利用できていませんでした。

理研のヘリウム液化施設は長年、理研の研究を支えてきた基盤技術であり、ヘリウムの回収施設としては国内最大級の規模と高い品質レベルを誇っています。今回、その余剰能力を活用して廃棄されるMRI装置からヘリウムを効率よく回収した後再び精製・液化し、新規のMRI装置にも利用するリサイクル実証実験に成功しました。

今回の成果は、今後も懸念されるヘリウム危機において、MRI装置メーカーや学術研究における極低温研究者などのヘリウムが不可欠なユーザーに対して安定的な供給を目指すヘリウムバンク実現への大きな一歩となり、「ヘリウムリサイクル社会」実現のための具体的なアプローチの一つとして期待されます。

ヘリウム回収実証試験の工程と様子

背景

ヘリウム(He)は他の気体に比べて優れた性質を持っており幅広い用途に用いられていますが、その特殊性のため代替が困難なまさに貴ガスです。例えば、-269℃という極低温の沸点を持つため、MRI装置などの超伝導磁石の冷却に使われています。また、不活性、高熱伝導率という特性から光ファイバー、半導体などの製造環境を制御するガス(雰囲気ガス)としても使用さています。しかし、このヘリウムガスは産出される天然ガスに0.5~1%含まれているものを抽出および精製しています。また産出国はアメリカ、カタールなどに限られており、日本は100%輸入に頼っています。

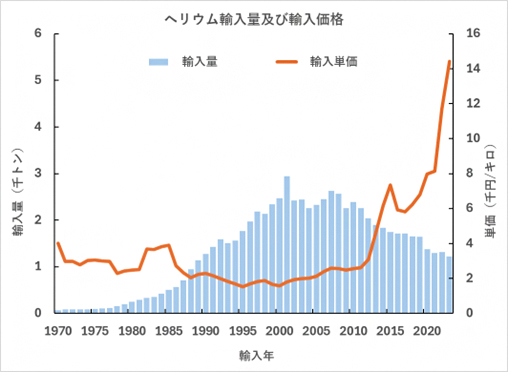

現在、世界的なヘリウムの需要に供給が追い付いていない状況が続き、価格は高騰しています。この供給不足はアメリカが供給を絞り始めた2013年から始まっており、2020年ごろ供給不足のピークを迎えました。このような状況は「ヘリウム危機」とも呼ばれ、2019年には日本の主な学会、大学、研究機関など50組織が連名で緊急声明「ヘリウムリサイクル社会を目指して」を発出する事態となりました。現在は比較的安定して供給されていますが、限られた生産国の液化ヘリウム製造施設の定期修理や事故などの影響を受けやすい状況は変わっていません。輸入に頼っている日本は価格高騰の影響を受けやすく、また昨今の円安の影響もあり販売価格は高騰を続け、輸入量も減少の一途をたどっています(図1)。

図1 日本のヘリウムの輸入量と輸入価格

日本のヘリウムの輸入量および輸入価格の推移。2013年以降、輸入価格が急騰し、2020年には輸入量も大きく減少した。(財務省貿易統計 ホームページより取得データを加工して作成)

このヘリウム危機の下で、昨年まではMRI装置メーカーへの供給も制限されていました。また、特に影響を受けたのは、資金が限られるアカデミアの極低温研究者で、図2に示すように、2020年から供給が急激に減少し回復が遅れているのが分かります。このような状況が続くと、日本の医療環境や研究開発力へ悪い影響が及ぶと懸念されています。

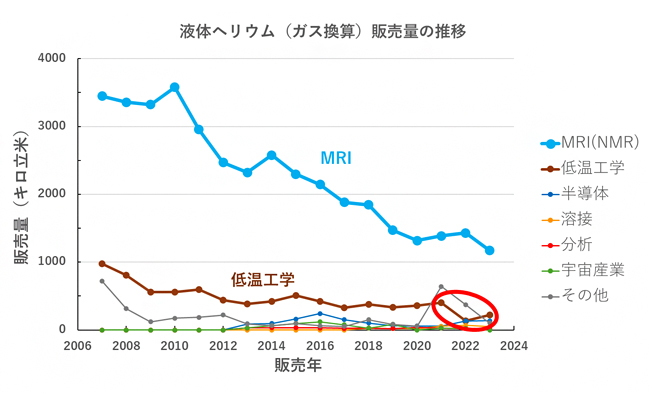

図2 ヘリウム販売量の推移

日本のヘリウム販売量の推移。2020年以降国内の販売量が急激に減少した後、特に低温工学(アカデミア)への販売量の回復は遅れている(赤枠)。(「一般社団法人 日本産業・医療ガス協会(JIMGA)」を一部加工)

研究手法と成果

理研の和光地区では、1960年代より所内の極低温研究者向けの液体ヘリウム供給体制を構築し、現在、使用されたヘリウムガスは所内に張り巡らされた配管を通してヘリウム液化施設で回収・液化され、再び研究者に供給されます。このリサイクルシステムによる年間の供給量は13万リットル、回収率98.5%と、国内のヘリウム液化施設では最大級の規模で、しかも高い品質レベルを誇っています注)。

昨今のヘリウム危機に直面し、理研のヘリウム液化施設を運用する仁科加速器科学研究センターでは、理研の外で使用されたヘリウムに対しても当該液化施設の余剰能力を活用するリサイクル事業を検討してきました。まずMRI装置の更新時に廃棄される超伝導磁石の中に入っている液体ヘリウムに着目しました。廃棄MRI装置は、装置本体と液体ヘリウムが一部再利用される場合もありますが、多くの装置本体は廃棄され、内在する液体ヘリウムも回収されることなく大気へ放出[2]されます。この大気放出される液体ヘリウムは毎年最大55万リットル[3]ほどと見積もられます。

共同研究グループは、このような廃棄MRI装置をそのまま理研和光地区内のヘリウム液化施設に運び入れ、液体ヘリウムを回収し効率よくリサイクルするという計画を立てました。なお、空になったMRI装置はリサイクル業者に渡されます。これまでにもMRI装置内から気化したヘリウムをガスバッグに詰めて回収する例はありましたが、体積の大きさに起因する回収や輸送のコストがボトルネックとなっていました。MRI装置ごとヘリウム液化施設に持ち込んで回収する今回の方法は初めての実証例であり、大幅な低コスト化が可能となります。

本実証試験では、富士フイルムヘルスケアが廃棄予定のMRI装置を輸送・搬入し、理研がヘリウムの回収・液化を担当しました。これまで2回実証実験を行いましたが、合計1,800リットルに相当する液体ヘリウムの回収に成功しました。回収の際には、外部から受け取ったヘリウムの量を正確に計測する必要があります。理研では液体ヘリウムの気化速度を制御して回収し、ガスの流量、純度、温度を同時かつ継続的に計測する装置を開発することにより回収量を正確に計測することができました(下記特許情報参照)。リサイクルされた液体ヘリウムの一部は富士フイルムヘルスケアの工場でMRI装置への補充に用いられ、超伝導磁石は定格まで無事励磁(磁束を発生させること)されました。これにより”理研産”の液体ヘリウムの品質が十分高いことが示されました。

注)2022年10月17日 理研クローズアップ科学道「実験を止めない!理研のヘリウムリサイクル」

今後の期待

今後はMRI装置を使用している全国の病院、MRI関連会社などに広く回収を呼び掛け、より多くの廃棄MRI装置からのヘリウム回収を行っていきます。さらに、回収したヘリウムを必要なときに病院やMRI装置メーカーに戻すヘリウムバンクサービスやヘリウム液化施設を持たない大学へのヘリウムレンタルサービスなどの有効利用を検討していきます。

特許情報

発明の名称

回収ガス量計測装置、ガス回収装置、およびガス回収方法

発明者

段塚知志、奥野広樹

出願日

2024年4月17日

出願番号

特願2024-066577

補足説明

1.ヘリウム危機

図1に示すようにヘリウムの輸入価格が2013年ごろから高騰して、2023年現在、2000年の価格に比べて9倍以上になり、下がる気配は見られない。これに応じて日本の輸入量も減少している。この価格の上昇は2013年ごろにアメリカが国策として、輸出を減らし始めたところに起因している。その後、カタールが産出を増やしてきているが、伸びる需要に追い付かず、危機的な供給不足に陥っている。これを受けて、日本の主な学会、大学、研究機関など50組織が連名で緊急声明「ヘリウムリサイクル社会を目指して」(2019年)を発出した。

日本物理学会ホームページ 声明「ヘリウムリサイクル社会を目指して(外部サイト)」

2.大気へ放出

MRI装置を廃棄する際、基本的には永久電流モードで励磁(磁束を発生させること)されている超伝導磁石に流れている電流を落として消磁(磁化を消すこと)した後、液体ヘリウムを蒸発させ大気へ放出させる。そのほかに、超伝導磁石を強制的にクエンチ(※)させることによって、短期間で消磁して液体ヘリウムを大気放出させることができる。これは実際に、病院で行われる場合もある。しかし、安全上の問題もあり、最近、日本磁気共鳴医学会からは、「危険性が無視できないことから、安易にクエンチすべきではない」と指摘されている(出典:安全性評価委員会監修「MRI安全性の考え方 第3版9章」)。

※MRI装置中の超伝導磁石が、熱的、電磁気的または機械的な要因により常伝導状態に転移する現象。冷媒として使われている液体ヘリウムが急速に蒸発気化し、ガスが多量に放出されることで白い濃霧を引き起こす。

3.大気放出される液体ヘリウムは毎年最大55万リットル

2022年現在、国内のMRI装置保有台数は約7,000台で、その取り替え(更新)のサイクルが、約12年となっている。つまり年間550台ほどのMRI装置が廃棄され、それらのMRI装置の中に1,000リットルの液体ヘリウムが入っていて、リユース分がゼロと仮定すると、年間55万リットルの液体ヘリウムが大気放出されていることになる。これはガスに換算すると390キロ立方メートルとなり、低温工学向け2023年販売量(図2)のおよそ半分に相当する。

共同研究グループ

理化学研究所 仁科加速器科学研究センター

核変換技術研究開発室

室長 奥野 広樹(オクノ・ヒロキ)

加速器基盤研究部 低温技術チーム

技師 段塚 知志(ダンツカ・トモユキ)

富士フイルムヘルスケア株式会社

放射線診断事業部 ビジネス推進グループ

統括マネージャー 豊田 孝一(トヨダ・コウイチ)

砂塚 和泉(スナヅカ・イズミ)

研究支援

本実証試験は、科学技術振興機構(JST)PM育成・活躍推進プログラム「日本のヘリウム循環システムの構築(研究代表者:奥野広樹)」と理研ギャップファンド「ヘリウム循環システム(研究代表者:奥野広樹)」による助成を受けて行われました。

発表者

理化学研究所

仁科加速器科学研究センター

核変換技術研究開発室

室長 奥野 広樹(オクノ・ヒロキ)

加速器基盤研究部 低温技術チーム

技師 段塚 知志(ダンツカ・トモユキ)

機関窓口

理化学研究所 広報室 報道担当