2024-06-24 国立極地研究所,名古屋大学,東京大学

国立極地研究所の片岡龍峰准教授を中心とする、名古屋大学、東京大学との共同研究グループは、2023年12月1日に発生した磁気嵐の規模が大きくなかったにもかかわらず、なぜ北海道から肉眼で見られるほど異常に明るいオーロラが発生したのか、という疑問のもと、この赤いオーロラの発生メカニズムを検証しました。この異常な現象は、太陽風密度が極めて濃かったために、磁気圏が非常に小さくなっていたことと、磁気嵐中に起こった特異なオーロラ爆発の直接的な影響を日本から観察できる絶好のタイミングであったためだと考えられます。また、多くの市民科学者たちによって得られた写真データをもとに、オーロラの発光高度が通常のオーロラとは違い、高度400〜600kmという非常に高い位置であったことも明らかになりました。日本のような中緯度地域からもオーロラが見られる条件の詳細が明らかになったことで、今後の正確な宇宙天気予報への貢献も期待できます。

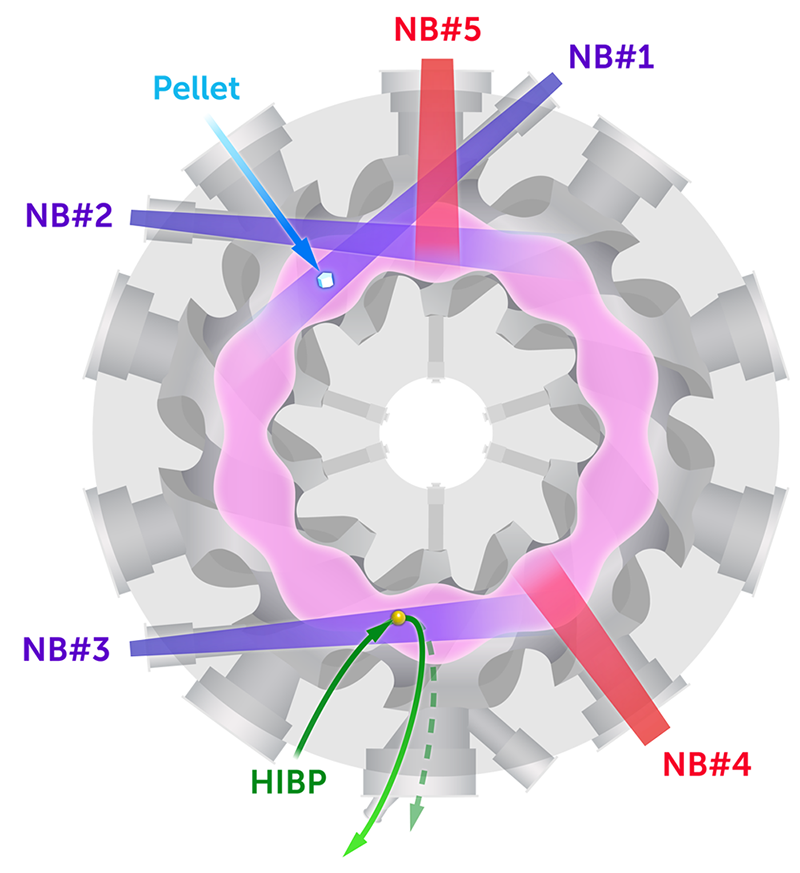

図:北海道の異なる地点から撮影されたオーロラ。

図:北海道の異なる地点から撮影されたオーロラ。

撮影:(a)KAGAYA氏、(b)佐野康男氏、(c)滝本彰洋氏

研究の背景

これまでは、非常に大きな磁気嵐(注1)が発生することに伴って、中緯度地域にあたる日本の北海道や東北地方などで赤いオーロラが目撃されてきました。しかし、2023年12月1日の磁気嵐の規模は決して大きなものではなかったにも関わらず、肉眼でも確認が可能なほどに明るく赤いオーロラが、北海道の北部や東部の広い地域から目撃されました。(実際の様子:https://youtu.be/QO_bSmLzkdY?feature=shared 撮影:KAGAYASTUDIO)

本研究では、通常規模の磁気嵐で、なぜこのように、異常に明るいオーロラが北海道から見られたのかを検証しました。

研究の内容

本研究の第一の特徴は、SNSを介して収集された多地点からの市民科学者によるオーロラ写真によって、オーロラの発光高度が400~600km、磁気緯度は50~53度というように、赤いオーロラの発生位置が特定されたことです。通常の赤いオーロラの発光高度である200km高度よりも非常に高い位置での発光であったことが、北海道の広い地域から観測可能な理由の一つであったことが明らかになりました。また、高精細な写真からは、磁力線に沿った筋状の背の高い構造が明らかになりました。このような、発生位置の特定や構造の特徴は、さらに詳しい分析をする重要な手がかりになりました。

最も異常な特徴である、肉眼でも確認できるほど明るいオーロラが発生したのに、磁気嵐の規模は大きくなかった、という点については、この磁気嵐の原因となった太陽風の密度が極めて濃かったことと関係していたことが明らかになりました。

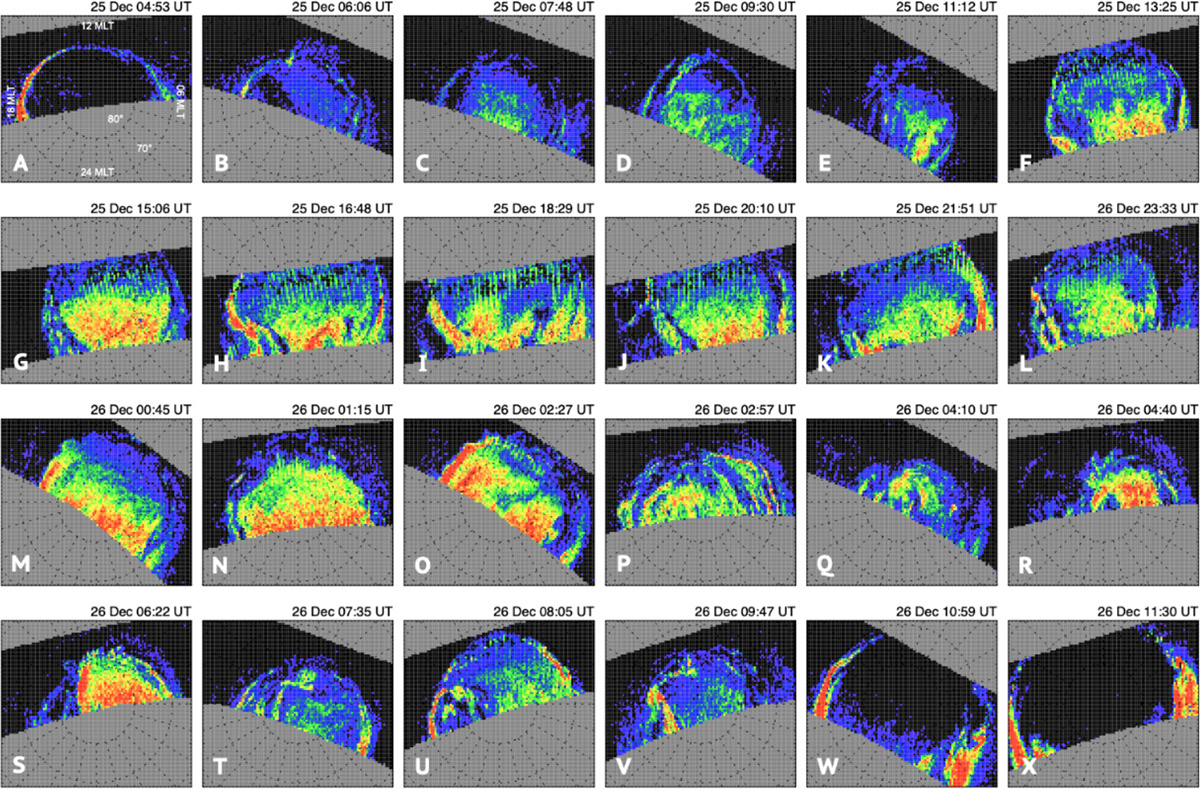

高密度の太陽風によって圧縮された地球の磁気圏は、全体的にサイズが小さくなります。2023年12月1日の場合には、太陽風の密度は50 [/cc]を超え、通常は磁気圏の中に位置する静止衛星の軌道(注2)が、磁気圏の外に飛び出てしまうほどの著しい影響がありました。磁気嵐は、磁気圏にプラズマを溜めこむほど発達しますが、異常に小さくなった磁気圏からはプラズマが漏れやすくなるために、磁気嵐の発達が抑制されてしまった、と考えられます。

オーロラが最も明るく輝くのは、磁気嵐中に発生するサブストーム(注3)のときです。2023年12月1日の場合には、通常のサブストームと比べて、地球に近い位置でサブストームが起こっていたこともわかりました。これも異常に小さくなった磁気圏の影響と考えられます。

この「近い」オーロラ爆発が非常に明るいオーロラを生み出し、発光高度が高く、それが、たまたま北海道から観測しやすい絶好のタイミングで起こる、というように、幾つもの条件が重なったことによって、磁気嵐の規模が大きいものではなくても、北海道から明るいオーロラが見られる、という状況が達成されていました。

今後の展望

本研究では、SNSを介して市民科学者(注4)の助けが得られ、このような異常なオーロラ現象を多地点から詳細に捉えることで、高密度の太陽風と関連した磁気嵐中のサブストームのメカニズムの検証につながりました。今後も、市民科学者の貢献によって予期せぬ発見が期待されます。

なぜ太陽風の密度がこれほど高い状態になったのか、それは事前に予測できるのか、という点は、今後の正確な宇宙天気予報のためにも重要な研究課題です。

また、日本の古い記録では、オーロラは天変地異の一種として認識され、「赤気」と記されています。(参考:https://www.nipr.ac.jp/info2023/20230427.html)これまでは磁気嵐の規模との対応で考えられていたオーロラの状態というのも、磁気嵐中のサブストームという、もう一段複雑で現実的なプロセスも考慮して「赤気」の古記録を読み解く手がかりを得た、とも言える研究成果です。

発表論文

掲載誌: Geophysical Research Letters

タイトル: Magnetic Storm-Time Red Aurora as Seen From Hokkaido, Japan on 1 December 2023 Associated With High-Density Solar Wind

著者:

片岡龍峰(国立極地研究所 宙空圏研究グループ 准教授)

三好由純(名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授)

塩川和夫(名古屋大学宇宙地球環境研究所 教授)

西谷望(名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授)

桂華邦裕(東京大学大学院理学研究科 助教)

天野孝伸(東京大学大学院理学研究科 准教授)

関華奈子(東京大学大学院理学研究科 教授)

DOI:https://doi.org/10.1029/2024GL108778

論文公開日:2024年6月20日

研究サポート

本研究はJSPS科研費(基盤研究A、24H00277)、データ駆動による課題解決型人文学の創生・異分野融合研究 「天変地異の文理融合研究」の助成を受けて実施されました。

注

注1:磁気嵐

太陽で大規模な爆発が発生すると、大量のプラズマが放出される。そのプラズマが地球に到達したときに、地磁気が世界規模で数日間弱くなる現象を磁気嵐と呼ぶ。

注2:静止衛星の軌道

静止軌道。地球赤道上高度約36,000キロメートルの位置にある軌道。地球の自転と共に、ひまわり衛星等が周回する。

注3:サブストーム

太陽風から磁気圏への電磁エネルギー流入が大きくなると、サブストームと呼ばれる爆発的なエネルギー解放現象が発生する。その際、磁気圏ー電離圏間の電流が急激に発達し、オーロラ発光が爆発的に広がる。これをオーロラ爆発という。

注4:市民科学者

多くの非研究者の協力によって行う研究活動は市民参加型研究/シチズンサイエンスといわれる。今回の研究では、写真提供をして下さった方々を「市民科学者」と呼ぶ。

図:北海道の異なる地点から撮影されたオーロラ。

図:北海道の異なる地点から撮影されたオーロラ。

撮影:(a)KAGAYA氏、(b)佐野康男氏、(c)滝本彰洋氏

お問い合わせ先

研究内容について

国立極地研究所 先端研究推進系 宙空圏研究グループ

片岡 龍峰(かたおか りゅうほう)

東海国立大学機構 名古屋大学宇宙地球環境研究所

三好 由純(みよし よしずみ)

東京大学大学院理学研究科 教授

関 華奈子(せき かなこ)

報道担当

国立極地研究所 広報室

東海国立大学機構 名古屋大学広報課

東京大学大学院理学系研究科・理学部 広報室