原子核を作る力の解明に大きな前進

2021-11-08 東北大学大学院理学研究科,高エネルギー加速器研究機構,日本原子力研究開発機構,J-PARCセンター

【発表のポイント】

- ストレンジクォークを含む「奇妙な粒子」(注1)と呼ばれるシグマ粒子と陽子を直接散乱させることで、粒子間にはたらく「拡張された核力」(注1)を解明する手法を確立

- 寿命が非常に短く数cmしか飛行しないシグマ粒子と陽子との散乱現象の精密測定に世界で初めて成功

- 本成果で確立した実験手法を異なる種類の「奇妙な粒子」と陽子との散乱実験に適用しデータを蓄積することで、拡張された核力の解明が大きく進むことが期待される

【概要】

原子核を構成する根源的な力である陽子と中性子との間にはたらく核力は、陽子・中性子の構成要素であるクォークが関わる非常に複雑な力です。特に陽子・中性子が重なり合うような近い距離で大きな反発力が生じる理由は未だに解明されておらず、クォークが重要な役割を果たすとの指摘があります。そのため、ストレンジクォークを含んだハイペロンと、陽子との間にはたらく力を調べることで、核力におけるクォークの役割を明らかに出来ると期待されています。東北大学大学院理学研究科 三輪浩司 准教授らの研究グループは大強度陽子加速器施設J-PARCのハドロン実験施設(注2)で、ハイペロンの一種であるシグマ粒子を大量に生成し、そのシグマ粒子と陽子の散乱の角度分布(注3)を高精度で測定することに世界で初めて成功しました。今後、クォークの構成が異なる様々なハイペロンと陽子との間の散乱データを蓄積することで、拡張された核力の性質が明らかになってくると期待されます。本成果は2021年10月28日(米国時間)にPhysics Review Cでオンライン公開されました。

【研究の背景】

陽子と中性子の間には、平均すると引力的な力(核力)がはたらいて、陽子・中性子を結びつけて原子核を構成します。この核力は、陽子と中性子が比較的離れたときには引力となりますが、陽子と中性子が重なり合うような近い距離では大きな反発力へと変化します。この引力と反発力のバランスのおかげで原子核は安定に存在することができます。この核力における距離の依存性などの相互作用の詳細は、加速器で加速された陽子を、標的となる別の陽子にあて、散乱される様子を調べることで明らかになってきました。しかし、そのような核力の性質がなぜ生じるのかは十分解明されておらず、特になぜ近距離で大きな反発力となるのかについては、全く分かっていません。このような陽子と中性子が重なり合うような近距離では、図1に示すように、粒子内部に存在する構成要素であるクォークが重要な働きをすると考えられます。そこで、異なる種類のクォークを含んだ粒子と、陽子との間にはたらく「拡張された核力」を調べることで、核力におけるクォークの役割を明らかにすることが出来ると考えられています。

そのため、陽子・中性子に含まれるアップクォークおよびダウンクォークの次に軽いストレンジクォークを含んだ、いわゆる奇妙な粒子(ストレンジクォークを含む粒子は奇妙な粒子やハイペロンと総称されます)と陽子との間にはたらく拡張された核力を調べることが重要になります。2つの粒子の間にはたらく力を調べるためには、対象となる2つの粒子を直接衝突させ、どの方向にどれだけ散乱されやすいか(微分断面積と呼びます)を測定することが必要です。しかし、ハイペロンは寿命が非常に短く、数cmを飛行するだけですぐに崩壊してしまうため、これまではわずかな回数の散乱現象しか測定されていませんでした。

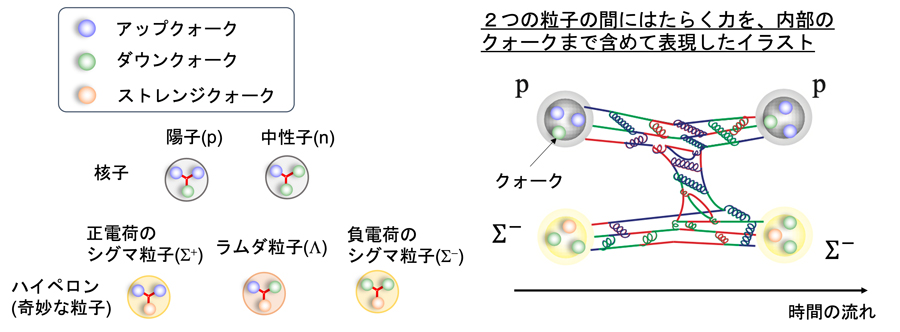

図1:陽子、中性子およびストレンジクォークを含む奇妙な粒子は、3つのクォークから構成されています(左図)。この3つのクォークの構成の違いで、様々な種類の粒子が存在します。これらの粒子の間の相互作用は、内部に含まれるクォークが相互作用に寄与するため、非常に複雑になります(右図)。特に2つの粒子が重なり合うような近距離での相互作用にはクォークの効果が強く現れます。核力および拡張された核力においてクォークが担う役割を理解するために、クォークの種類を変化させて相互作用がどう変化するかを調べることが重要になります。

【研究の内容と成果】

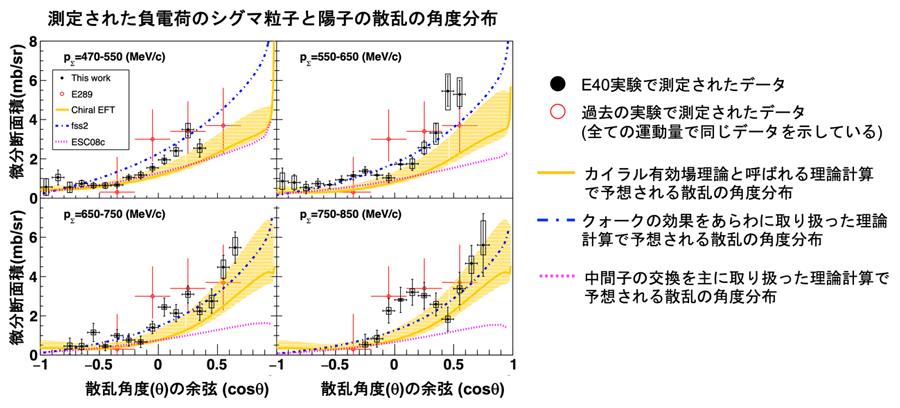

東北大学・高エネルギー加速器研究機構(KEK)・日本原子力研究開発機構(JAEA)・京都大学・大阪大学などからなる国際共同実験E40グループ(実験責任者:東北大学 三輪浩司、15機関、71名)はハイペロンの1つである負電荷を持つシグマ粒子が液体水素標的中を飛行する際に、ごく稀に標的中の陽子と散乱する現象を測定しました。散乱の際に叩き出された陽子を検出し、どの方向にどれだけ散乱されやすいかという微分断面積(散乱の確率の角度依存性)を精度良く測定することに初めて成功しました。図2に今回の実験で測定された微分断面積の結果(黒丸)を過去の測定結果(赤丸)とともに示しています。また、陽子と中性子間にはたらく核力を、ストレンジクォークを含んだハイペロンにも拡張した理論計算の予想とともに示しています。理論計算とデータを比較すると、クォークをあらわに取り扱った理論計算(図2の青の点線)が予想するように、シグマ粒子は前方方向に散乱されやすいことが確認されました。しかし、実験データと理論計算の間にはかなりの差があることが分かりました。今回測定された実験データは、これらの理論計算を改良するための指針となり、拡張された核力の理解が今後飛躍的に進むことが期待されます。

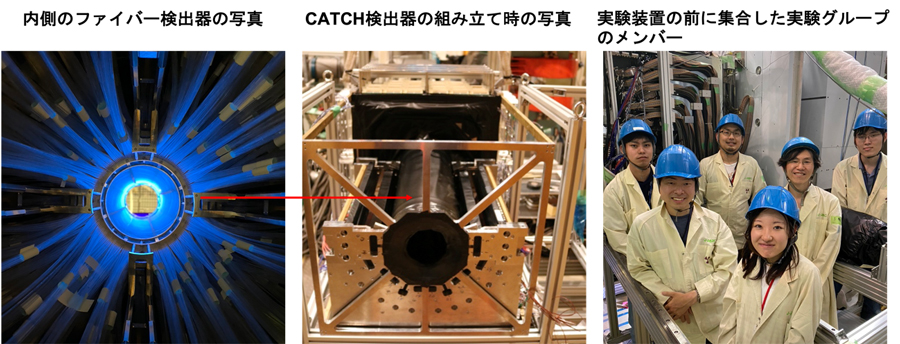

実験では、J-PARCハドロン実験施設で供給される大強度のパイ中間子(注4)のビームを液体水素標的に照射して、従来の実験の約100倍のシグマ粒子を作り出しました。生成されたシグマ粒子のほとんどは、散乱や反応をせずにそのまま崩壊してしまうので、大量のシグマ粒子を生成することが重要なポイントとなります。従来の実験では、散乱現象を特定するために、反応を可視化する検出器を用いていましたが、可視化にかかる時間が長く、その間に通過した複数のビームが映り込んでしまうため、散乱現象を同定するためにはビーム強度を抑える必要がありました。本研究では、生成されたシグマ粒子が液体水素標的内の陽子と散乱して、叩き出された陽子や、散乱後にシグマ粒子が崩壊して放出した粒子をCATCHと呼ばれる実験装置(図3)で検出することで散乱現象を特定できるようにしました。この装置は、粒子の通過時間と通過位置をすぐれた精度で測定することによって、J-PARCの大強度のパイ中間子ビームを用いる実験環境下でも、次々起こる現象を一つ一つ分けて効率的に測定することを初めて可能にしたもので、科学研究費補助金によって東北大学の研究者が開発・製作しました。

今回の結果は、2019年2月から3月のJ-PARCの利用運転時間に行われた実験で得られた成果です。

図2:測定された負電荷のシグマ粒子と陽子の散乱微分断面積。4つの図はシグマ粒子の運動量の大きさを4つの範囲に分けて、微分断面積を測定していることに対応します。データ点についている棒は測定の誤差を示しています。今回測定した結果(黒丸)は、過去に測定したもの(赤線の丸)に比べ非常に高い精度で測定できていることが分かります。過去の測定では、観測した事象数が少なく運動量の範囲で分けることができなかったので、全ての運動量の範囲で、同じ測定データをここでは表示しています。測定データとともに示しているのは、いくつかの理論的な仮定に基づいた微分断面積の予想です。特に、粒子の中のクォークの効果をあらわに取り扱った理論計算(青い線)とデータはある程度一致していることが分かります。このような精度の高いデータを今後もさらに集めることで、粒子間の相互作用の全貌と、相互作用の起源に関する情報を得ることができると考えられます。

図3:主要な検出器であるCATCH検出器の写真(左、中)。検出器の内側には(左)に示すように、放射線に対して発光するシンチレーションファイバーを張り巡らせることで、反応で生じる粒子の軌跡の測定を行なっています。その外側には放射線に対して発光する特殊な結晶を配置して、粒子の運動エネルギーを測定します。これらの情報から、どのような反応が起きたかを同定します。写真(右)は実験装置の前で撮った実験グループのメンバーの写真です。

【今後の展望】

拡張された核力の全貌を解明するには、異なるハイペロンと陽子や、ハイペロンどうしの間にはたらく力を調べることが重要です。これまでもJ-PARCハドロン実験施設では、このようなハイペロンを原子核に入れたハイパー核(超原子核)と呼ばれる原子核の性質を調べてきました。ハイペロンと陽子の散乱実験と、ハイペロンを含む原子核であるハイパー核の研究が拡張された核力を解明するための大きな柱であり、今回の散乱実験の成功は研究の大きな前進になります。

今回は、ハイペロンの一つである負電荷を持つシグマ粒子と陽子の散乱の高精度測定の結果を報告しました。E40実験では、負電荷のシグマ粒子が陽子と反応して、別種のハイペロンであるラムダ粒子と中性子に変化する反応や、正電荷のシグマ粒子と陽子の散乱の測定も行っており、現在データ解析を進めています。クォークに基づいて拡張された核力を理解するには、これらの反応を統一して記述できるような理論の枠組みを構築することが重要です。この拡張された核力は、粒子間のスピンの状態に依存することが分かっているので、今後はハイペロンのスピンを制御した散乱や、シグマ粒子とは別種のハイペロンであるラムダ粒子と陽子の散乱の測定の準備をしています。本結果を含め、今後蓄積されるハイペロンと陽子との高精度の散乱データを再現するように理論を改良することで、「現実に則した拡張核力の理論」が構築できると期待されます。この現実に則した拡張核力の理論は、ハイパー核の多様な性質を解明するための基盤ともなります。

また、中性子星(注5)の内部では、中性子が重力によって高密度状態に閉じ込められており、ラムダ粒子やシグマ粒子などのハイペロンが安定して存在する可能性も指摘されています。これらの現象は、ハイペロンと中性子との間にはたらく力に本質的に依存するので、今回の結果や今後我々が蓄積する散乱データは中性子星の構造を理解する上でも極めて重要です。観測で見つかっている2倍の太陽質量を持つ重い中性子星の中では、ハイペロンが我々の全く知らない力を及ぼしあうことで、重い中性子星を安定に存在させているのではないかと指摘されています。今回、我々が成功を収めたこの実験手法は、こうした中性子星内部の未知の力の解明にもつながると期待されています。

【用語の説明】

(注1) 奇妙な粒子と拡張された核力

素粒子であるクォークは6種類ありますが、安定に存在するのは質量が最も軽い世代をなすアップクォーク(u)とダウンクォーク(d)の2種類です。図1(左)に示すように陽子と中性子は、このアップクォークとダウンクォークが異なるクォーク構成で束縛された状態です。すなわち、陽子は2つのアップクォークと1つのダウンクォーク(uud)、中性子は1つのアップクォークと2つのダウンクォーク(udd)からなります。この3つのクォークの構成の違いによって、数多くの粒子(バリオンと総称されます)が存在します。その典型例が、三番目に軽いストレンジクォーク(s)を含んだ粒子です。「奇妙な」という名前がクォークについているため、ストレンジクォークを含んだ粒子(特にバリオン)を奇妙な粒子やハイペロンと総称します。今回測定した負電荷を持つシグマ粒子(Σ−と表記される)は(dds)からなります。正電荷を持つシグマ粒子(Σ+と表記される)は(uus)であり、ラムダ粒子(Λと表記される)は(uds)からなります。

陽子・中性子(核子と総称される)の間には、パイ中間子を交換することで核力がはたらくと湯川秀樹博士が予言したのが核力研究の始まりでした。現在では、この核力を、ストレンジクォークを含んだ粒子と核子との間にはたらく力にも拡張し、ストレンジクォークを含んだ中間子を交換する描像(拡張された中間子交換模型)や、さらにクォークの間の相互作用も考慮して統一的に相互作用を記述しようとするのが「拡張された核力」の理論です。この拡張された核力の理論は、ハイペロンを原子核の構成要素としたハイパー核や中性子星などの構造を調べるうえで基盤となる重要なものです。

(注2) J-PARCハドロン実験施設

茨城県東海村にある大強度陽子加速器施設J-PARCは、世界最高強度の陽子ビームで生成する多彩な2次粒子を用いて、さまざまな素粒子・原子核物理の研究や物質科学・生命科学の研究が行われています。その中にあるハドロン実験施設では、30ギガ電子ボルトの陽子ビームを金の標的に当ててK中間子やパイ中間子などの「ハドロンビーム」を作り、これを用いて原子核や素粒子の研究が行われています。今回のシグマ粒子は、このパイ中間子のビームをもとに作られる3次粒子のビームと言えます。実験の精度を向上させるためには、出来るだけ大量のシグマ粒子を生成することが重要となります。そのためパルス当たり約107個(5.2秒毎に約2秒間ビームがでる)の世界最大強度のパイ中間子ビームを供給することができるハドロン実験施設は、本研究を行う上で最適な実験施設と言えます。

(注3) 散乱の微分断面積

粒子の間に力がはたらくことで、散乱現象が起きます。この散乱の起きる頻度は、単純に考えると粒子どうしが覆う断面積に対応するので、散乱断面積と呼ばれます。特に、散乱断面積の散乱角度による違いは、散乱の微分断面積と呼ばれます。実際には、散乱は、粒子間にはたらく力によって、散乱の頻度(断面積)や角度依存性(微分断面積)が大きく異なります。実験で微分断面積を測定することによって、粒子間にはたらく力を調べることが可能となります。実際に、核子の間にはたらく核力は、加速器で加速された陽子や中性子(中性子は2次的に生成されていました)を、標的となる陽子に照射し、散乱の微分断面積を詳細に測定することによって調べられてきました。ハイペロンと陽子との間でも同様に散乱実験を行うことが重要だと言われていましたが、ハイペロンがすぐに崩壊してしまうという実験的な困難さから、これまで高精度の断面積測定は実現できませんでした。

(注4) パイ中間子

クォークと、その反粒子である反クォークのペアで構成される粒子を中間子と呼びます。最も軽い中間子がパイ中間子で、本研究でビームとして用いた負電荷のパイ中間子はダウンクォークと反アップクォークで構成されます。

(注5) 中性子星

宇宙には 1057個もの中性子が重力で束縛された半径12km程度のコンパクトな天体が存在し、これを中性子星と呼びます。核力で束縛される原子核は、核子の数は多くても300個程度が限界ですが、中性子星は桁違いに多くの中性子が重力で束縛された巨大な原子核であると言えます。質量の重い恒星が、超新星爆発で終焉を迎えた際に、重力で圧縮された星の芯が中性子星となって残されます。近年の天体観測で太陽の2倍の質量を持つ重い中性子星が複数観測されており、中性子星の中心の密度は、通常の原子核の5倍以上の高密度に達すると言われています。そのような高密度では高いエネルギーを持つ中性子がハイペロンに変化すると予想されますが、ハイペロンに変化することで星の圧力が下がるため、どのようなメカニズムで星の圧力を回復し、2倍の太陽質量を持つ中性子星を支えるかを解明することが大きな課題となっています。高密度ではハイペロンと複数の中性子との間にはたらく力が中性子星を支える圧力を作る上で重要であると指摘されています。私たちは、このハイペロンを含んだ多粒子間にはたらく力をハイパー核の研究を通して解明しようとしています。ハイペロンと核子の2粒子間にはたらく力を散乱実験によって理解しておくことは、この多粒子間にはたらく力をハイパー核研究から解明するための基盤となります。

【国際研究チーム】

本研究は東北大学、高エネルギー加速器研究機構(KEK)、日本原子力研究開発機構(JAEA)、京都大学、大阪大学(理学研究科、核物理研究センター)、理化学研究所(高エネルギー原子核研究室、中間子科学研究室、放射線研究室)、千葉大学、岡山大学、韓国・高麗大学、フランス・OMEGAグループ、ロシア・原子核合同研究所、ジョージア・ジョージア工科大が参加する国際共同研究グループにより行われました。これらの機関は実験遂行に向けた検出器開発や実験の実施に貢献しました。東北大学がCATCH検出器を製作し、KEKおよびJAEAは、液体水素標的及びハイペロンの生成を測定する実験装置の整備・運転を主導しました。データ解析は東北大学、JAEA、京都大学、大阪大学を中心として共同で行われました。

【謝辞】

本研究は以下の科学研究費補助金による助成のもとに進めてまいりました。

若手研究(A)「シグマ陽子散乱断面積測定によるバリオン間力の斥力芯の起源の解明」(JSPS KAKENHI Grants No.23684011)

若手研究(A)「シグマ陽子散乱の位相差導出によるクォークパウリ斥力芯の大きさの決定」(JSPS KAKENHI Grants No.15H05442)

基盤研究(A)「ハイペロン陽子散乱実験によるバリオン間相互作用研究の新展開

」(JSPS KAKENHI Grants No.18H03693)

新学術領域「実験と観測で解き明かす中性子星の核物質」公募研究「J-PARC二次ビーム高強度化のための汎用トリガーモジュールの開発」(JSPS KAKENHI Grants No.15H00838)

基盤研究(A)「ハイパー核ガンマ線分光で解明するΛN相互作用の荷電対称性」(JSPS KAKENHI Grants No.15H02079)

新学術領域「実験と観測で解き明かす中性子星の核物質」提案型研究「中性子過剰核物質中のストレンジネス」(JSPS KAKENHI Grants No.24105003)

新学術領域「量子クラスターで読み解く物質の階層構造」提案型研究「ストレンジ・ハドロンクラスターで探る物質の階層構造」(JSPS KAKENHI Grants No.18H05403)

【論文情報】

雑誌名: Physics Review C

論文タイトル:Measurement of the differential cross sections of the Σ–p elastic scattering in momentum range 470 to 850 MeV/c

著者:K. Miwa et al.(三輪浩司 東北大学大学院理学研究科)

DOI番号:10.1103/PhysRevC.104.045204