ターゲット分子を狙い撃ちにした薬剤開発に期待

2020-10-27 農研機構

ポイント

農研機構は、昆虫の幼若(ようじゃく)ホルモンの働きを抑える昆虫成長制御剤1)の候補となる化合物を、大規模な化合物ライブラリー2)から効率的に探索する方法を開発しました。また、実際にこの方法を用いて、約20万種の化合物の中から、新規昆虫成長制御剤の候補化合物を約70種発見することに成功しました。本成果は、特定の分子(主にタンパク質)を標的にして、新しい薬剤を希望通りに作ることができる可能性を示した研究であり、今後の創農薬研究の加速化に向けた利用が期待できます。

概要

今回農研機構は、幼若ホルモンの働きを抑える化合物を簡単に評価できるシステムを、昆虫の培養細胞とホタルの発光遺伝子を利用して開発しました。さらに東京大学創薬機構(特任教授 岡部隆義及び特任講師 米須清明)と協力し、本システムを使って、大規模な化合物ライブラリーから幼若ホルモンの作用を抑える化合物を発見しました。今後は、発見した化合物の化学構造をもとに、より活性の高い誘導体を合成することにより、農業害虫だけに高い効果を示す化合物の開発を進め、人体や環境への負荷の少ない新しい農薬の開発研究の加速化を目指します。

本成果は本日、英国の科学雑誌「Scientific Reports」にオンラインで発表される予定です。

関連情報

予算:科研費若手B(25850230、粥川琢巳)、科研費挑戦的萌芽(16K15072、粥川琢巳)、科研費若手A(17H05023、粥川琢巳)、AMED創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業」(JP19am0101086) 特許:特開2019-014686

詳細情報

開発の社会的背景

農業現場では、既存の農薬が効かなくなる抵抗性の問題が生じ、今までとは違うタイプの農薬、すなわち新しい作用を持つ農薬の開発が必要不可欠です。新しい作用を持つ農薬を合理的に開発するための有効な手段の1つが、新たなターゲットとなる分子(主にタンパク質)を見つけ、それを標的とした薬剤を開発する「分子標的型創農薬」です。近年、昆虫の遺伝子情報や、様々な生理現象が分子レベル(遺伝子やタンパク質)で明らかにされてきたため、医学分野のみならず農業分野においても、分子標的型創薬が現実的なものになりつつあります。私たちの研究グループは、昆虫の成長を制御するホルモンを標的にして、新たな昆虫成長制御剤候補の開発を目指しています。

研究の経緯

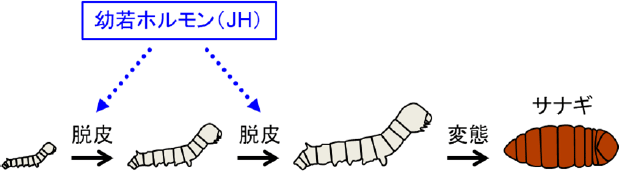

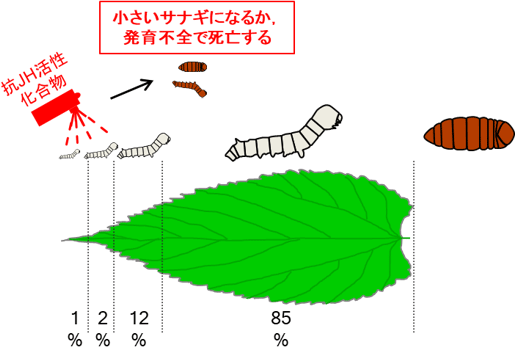

幼若ホルモン(juvenile hormone、JH)は、昆虫の幼虫期間を正常に維持するために必要な昆虫固有のホルモンであり(図1)、また、昆虫の種類によって化学構造の違いがあることから、特定の昆虫のみに効果を示す農薬を開発する上で、良い標的になると考えられています。害虫がもたらす甚大な農業被害のほとんどが幼虫の時期であり、脱皮回数を重ねて成長した幼虫ほど摂食量が多くなります(図2)。例えば、JHの働きを抑える化合物(抗JH活性化合物)を発見することができれば、若い幼虫にその化合物を処理すると、摂食量の多い幼虫期間が短縮され、幼虫が小さいままサナギ、またはサナギになれずに発育不全になります。その結果として、農作物の被害を最小限に抑えることが可能になります(図2)。

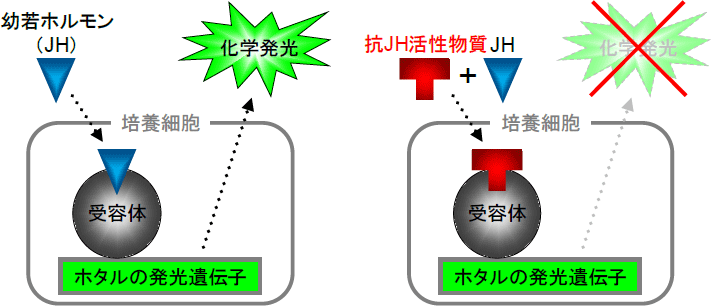

これまで私たちは、世界に先駆けて、細胞内におけるJHの働きを分子レベルで明らかにしてきました。具体的には、細胞内に取り込まれたJHが、受容体3)と呼ばれるタンパク質に受け取られ、このタンパク質が蛹になる際に必要な遺伝子の働きを抑えていることを明らかにしました。本研究では、このJHの受容体タンパク質をターゲットにして、抗JH活性化合物を容易に評価できるシステムを開発し、化合物ライブラリーから抗JH活性化合物を探索しました。

研究の内容・意義

1.今回私たちは、昆虫の培養細胞とホタルの発光遺伝子を利用して、抗JH活性化合物を化学発光により簡単に評価できるシステムを開発しました(図3)。

2.本システムを使って、東京大学創薬機構が保有する化合物ライブラリー(約20万種の化合物)から、抗JH活性化合物を約70種発見することに成功しました。

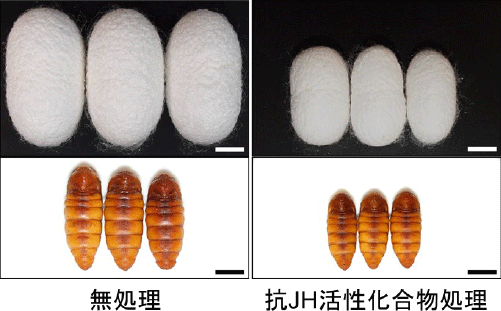

3.発見した抗JH活性化合物の中には、チョウ目昆虫のモデル昆虫であるカイコの幼虫に処理すると、予想通り幼虫期が短縮され、小さい蛹に変態するものがありました(図4)。

4.本成果により、特定の分子をターゲットにして、化合物ライブラリーの中から新たな農薬候補を探索できることを実証しました。

研究の内容・意義

発見した抗JH活性化合物について

本研究で発見した抗JH活性化合物は、モデル昆虫であるカイコ幼虫で活性を確認することができました。今後は、その化学構造をもとに、より活性の高い誘導体を合成し、農業害虫にも高い効果を示す化合物の開発を目指します。

本研究の殺虫剤評価システムについて

近年、分子生物学的実験手法の発展に伴い、昆虫でも多くの生理現象が分子レベルで明らかになってきています。本研究のように、農薬に適したターゲット分子に対する評価システムを構築することができれば、化合物ライブラリーの中から農薬の原石を容易に探索することができ、特定の昆虫のみに効果を示す薬剤開発の加速化が期待できます。

用語の解説

- 1)昆虫成長制御剤

- 昆虫の脱皮や変態をコントロールするホルモンのバランスを攪乱することで、正常な発育を阻害する農薬の1つ。脱皮や変態に関わるホルモンは昆虫に特徴的なものであることから、特定の昆虫にしか効かない理想的な農薬が開発できると考えられています。

- 2)化合物ライブラリー

- 様々な化合物を収集し、保管しているコレクション。一般的にライブラリーは、本をたくさん保管している「図書館」を意味する英語ですが、その他のコレクションやその施設にも使用します。

- 3)受容体

- 細胞膜や細胞内に存在し、化学物質やホルモンなどと結合し、細胞内に反応を起こすタンパク質。化学物質・ホルモンと受容体はカギとカギ穴の関係にあり、化学物質やホルモンなどが受容体に受け取られると、受容体が活性化されて、遺伝子などの働きを制御します。

発表論文

Takumi Kayukawa, Kenjiro Furuta, Keisuke Nagamine, Tetsuro Shinoda, Kiyoaki Yonesu, Takayoshi Okabe (2020). Identification of a juvenile-hormone signaling inhibitor via high-throughput screening of a chemical library. Scientific Reports, DOI: 10.1038/s41598-020-75386-x

参考図

図1. 昆虫の脱皮・変態と幼若ホルモン

幼若ホルモン(JH)が働くと、幼虫はひと回り大きい幼虫に脱皮します。数回脱皮を繰り返し十分成長すると、JHが体内からなくなり、サナギへと変態します。

図2. 抗JH活性化合物の応用例とイモムシが生涯食べる葉っぱの割合の模式図

チョウやガの幼虫(イモムシ)が生涯食べる葉っぱ全体を100%とすると、卵から生まれた若いイモムシは、たった数%しか葉っぱを食べませんが、脱皮を重ねて大きくなったイモムシが90%近くを食べます。若いイモムシに抗JH活性化合物を処理すると、摂食量の多い大型の幼虫に成長できずに、幼虫が小さいままサナギになり、90%近くの葉っぱを食べられずに済みます。

図3. 培養細胞とホタルの発光遺伝子を利用した抗JH活性化合物の探索法

遺伝子組換え技術を使って、ホタルの発光遺伝子を昆虫の培養細胞に導入し、JHを添加すると化学発光が起こるような仕組みを作りました(左図)。ここにJHと化合物を同時に添加します。その化合物によって化学発光が抑えられれば、添加した化合物が抗JH活性を持つと判定できます(右図)。本評価システムと、東京大学創薬機構が所有する最先端の実験機器を使えば、計算上、20万種の化合物ライブラリーを、たった2日で評価することができます。

図4. カイコの幼虫を使った抗JH活性化合物の効果の確認

抗JH活性化合物をカイコの幼虫に処理すると、幼虫の脱皮回数が減って幼虫期間が短くなり、小さいサナギに変態しました。上段:カイコのマユ、下段:マユから取り出したサナギ。左:無処理、右:抗JH活性化合物処理。スケールバー:1cm。