1701物理及び化学

1701物理及び化学 重力レンズ効果を用いた新たな手法による宇宙膨張率の測定

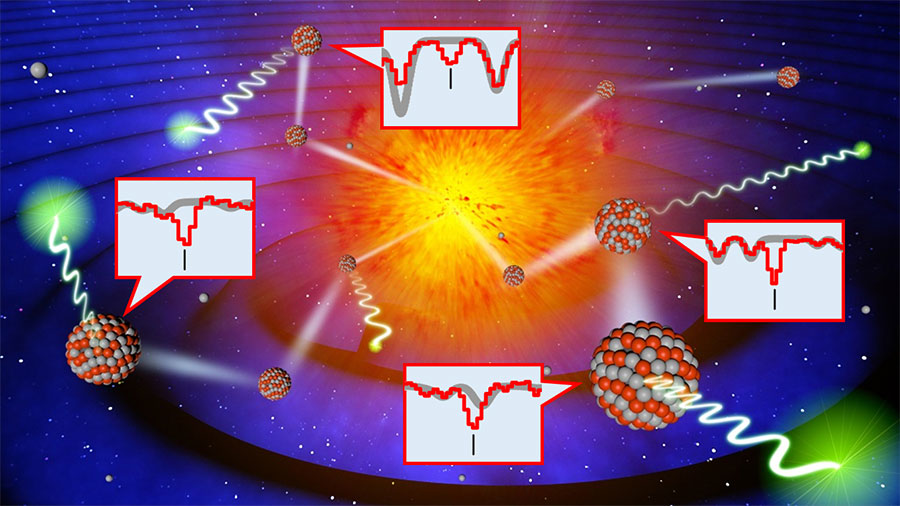

ハッブル宇宙望遠鏡とともにすばる望遠鏡など多くの地上望遠鏡を用いて重力レンズ効果の影響を受けたクェーサーからの光を観測し、宇宙の膨張率の値であるハッブル定数を従来の方法と独立に調べた。

1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学