1701物理及び化学

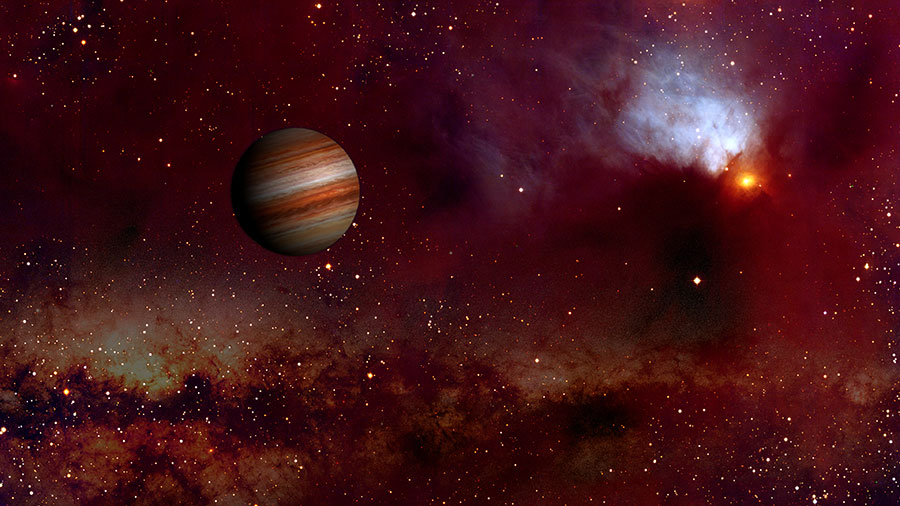

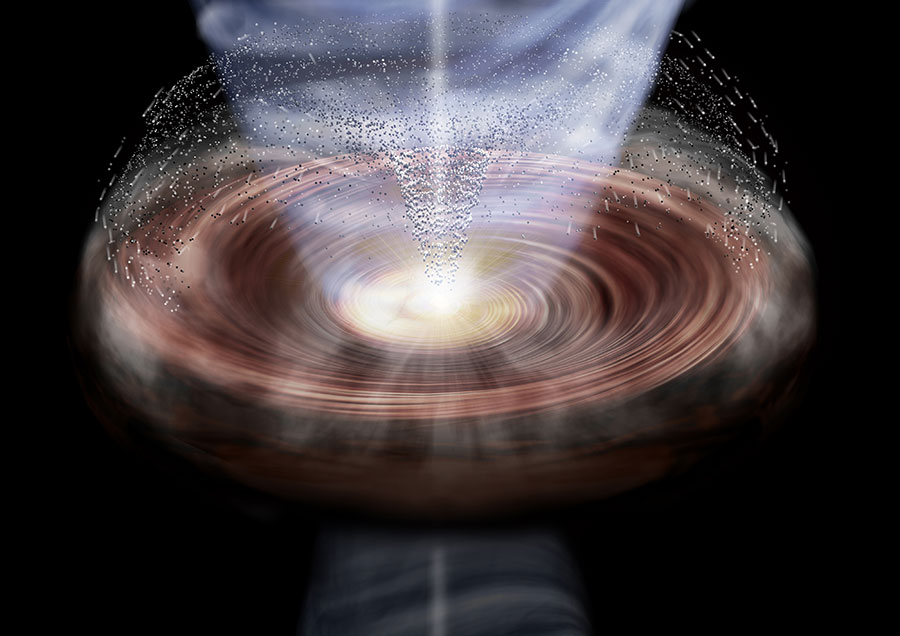

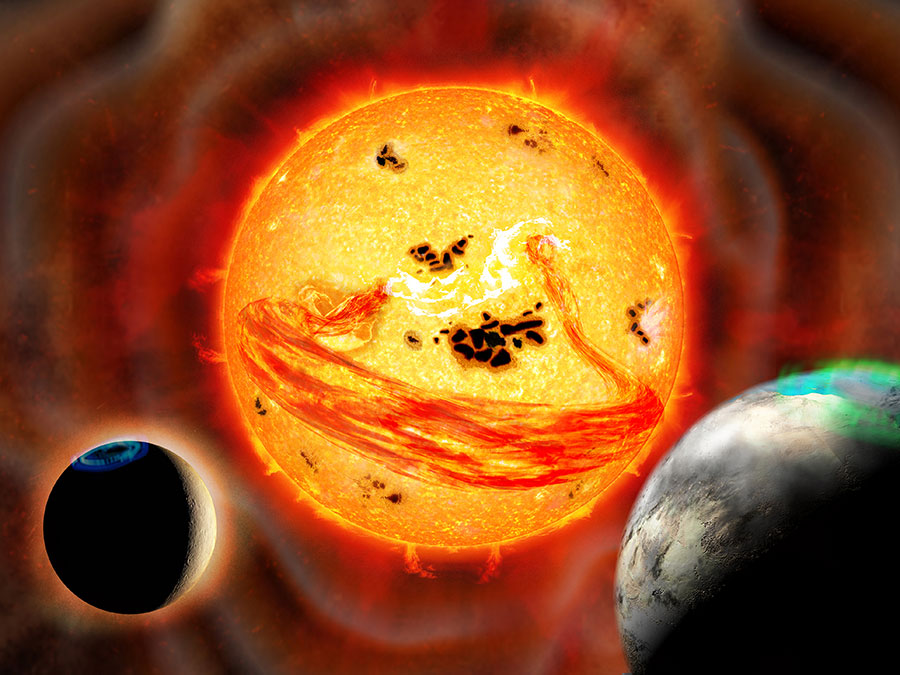

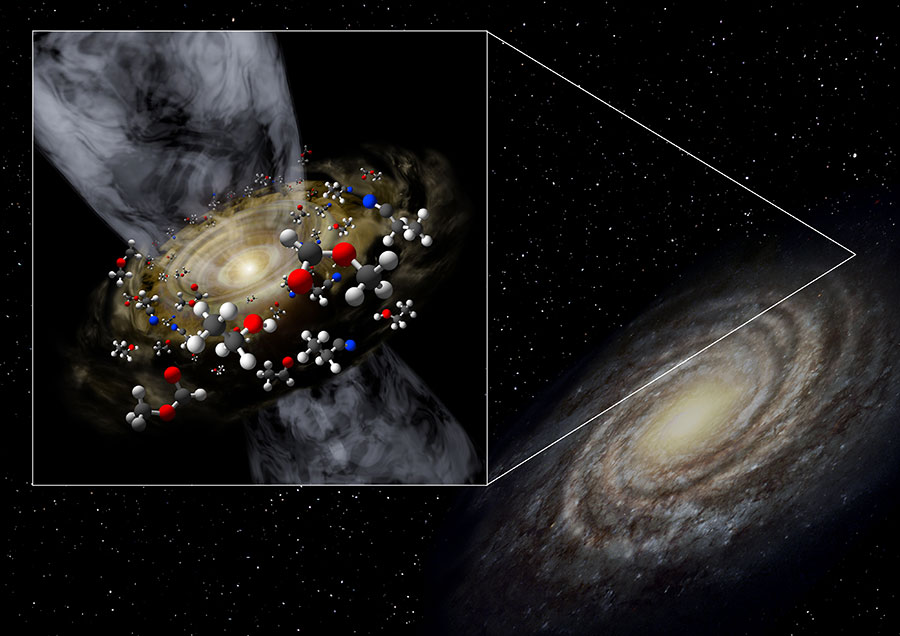

1701物理及び化学 惑星誕生のゆりかごを揺らす飛来天体

すばる望遠などを用いた多波長観測により、若い星系に飛来した天体が原始惑星系円盤を乱す様子が明らかにされました。星系への「侵入者」が原始惑星系円盤に作用する様子を包括的に調べた観測は本研究が初めてです。

1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学