0501セラミックス及び無機化学製品

0501セラミックス及び無機化学製品 白い鉄錆で安全にUVカット~酸化チタンを代替する日焼け止めクリーム素材として期待~

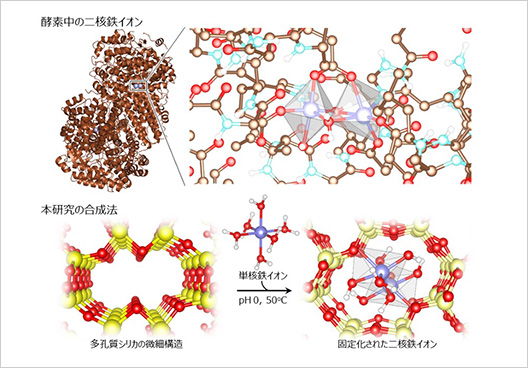

2022-06-21 物質・材料研究機構,北海道大学,広島大学NIMS、北海道大学、および広島大学からなる研究チームは、紫外線を吸収する無色の二核鉄イオンを多孔質シリカで安定化させた酸化鉄系材料を開発しました。概要国立研究開発法人物質・材料...

0501セラミックス及び無機化学製品

0501セラミックス及び無機化学製品  0405電気設備

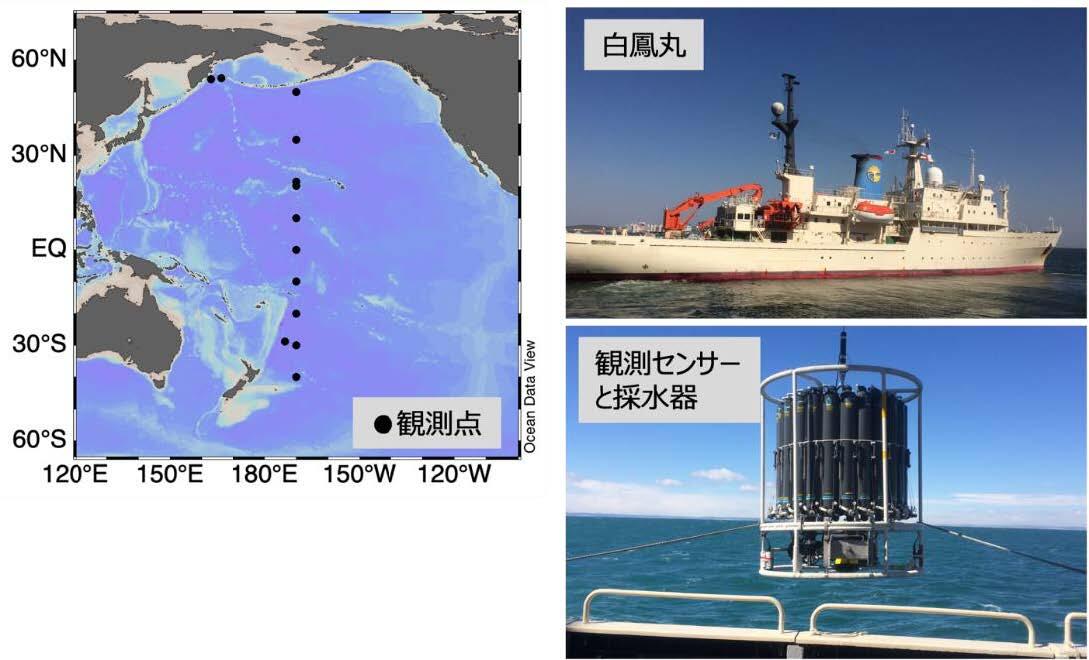

0405電気設備  1902環境測定

1902環境測定  0503燃料及び潤滑油

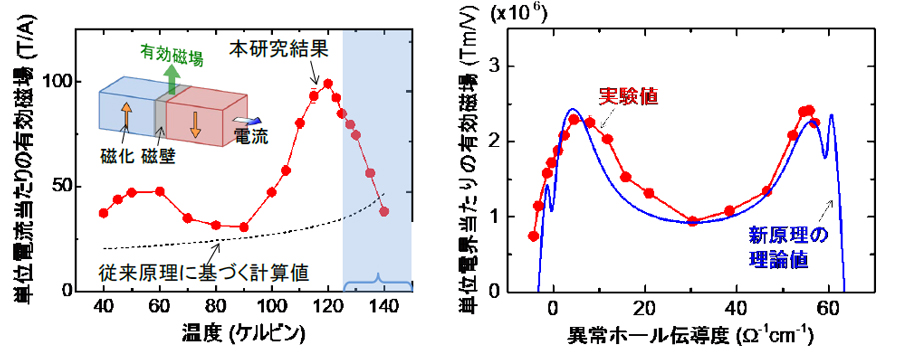

0503燃料及び潤滑油  1701物理及び化学

1701物理及び化学  0109ロボット

0109ロボット  0403電子応用

0403電子応用  0501セラミックス及び無機化学製品

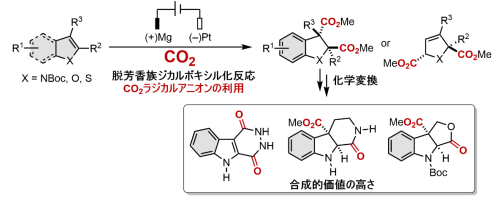

0501セラミックス及び無機化学製品  0502有機化学製品

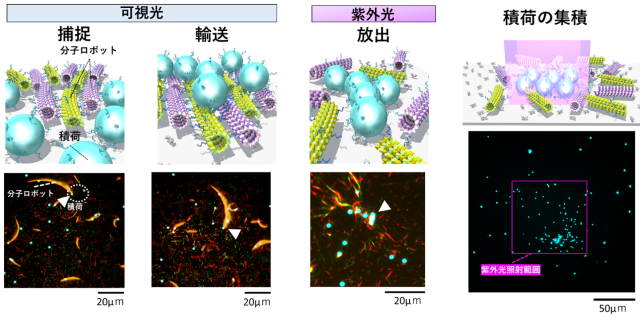

0502有機化学製品  0109ロボット

0109ロボット  1900環境一般

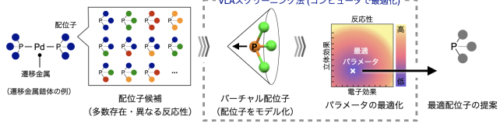

1900環境一般  1600情報工学一般

1600情報工学一般