1701物理及び化学

1701物理及び化学 星屑を再利用して成長を続ける太古の巨大銀河

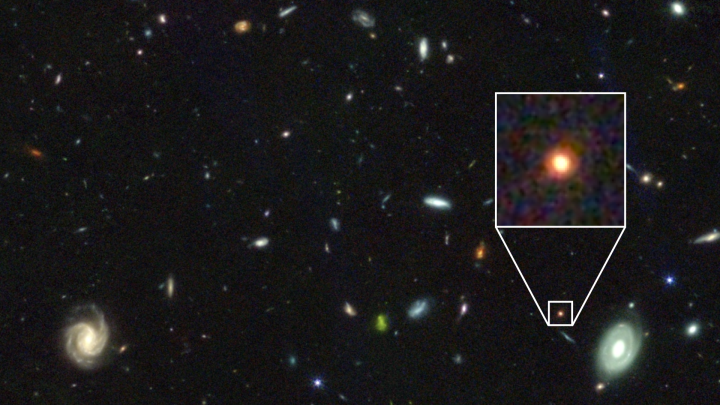

2023-05-31 国立天文台銀河で生まれた星の一部は超新星爆発を起こし、その残骸を膨大なエネルギーとともに銀河の外へ放出しますが、この残骸は再び銀河へと舞い戻り、次世代の星の新たな糧となります。今回すばる望遠鏡とケック望遠鏡が、この星の...

1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学  1701物理及び化学

1701物理及び化学