1702地球物理及び地球化学

1702地球物理及び地球化学 将来のエネルギーと気候への影響をシミュレートする画期的な生成機械学習モデルを発表(NREL Unveils Groundbreaking Generative Machine Learning Model To Simulate Future Energy-Climate Impacts)

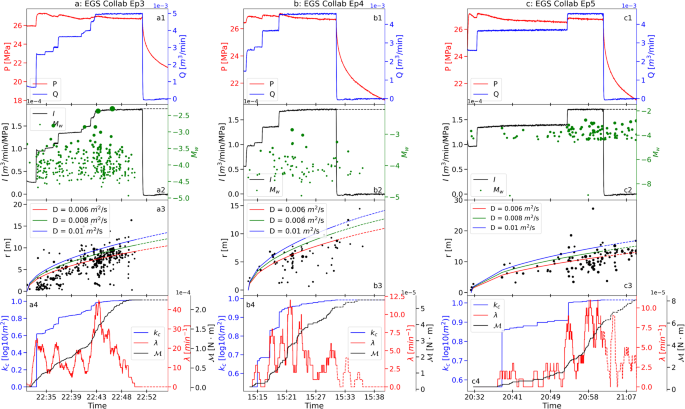

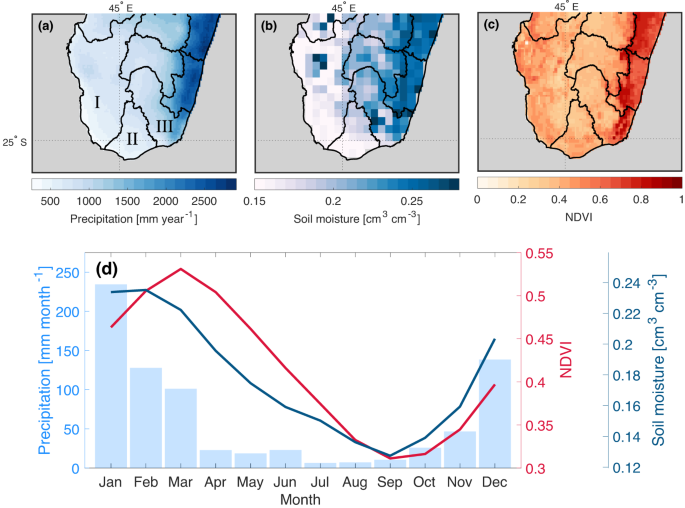

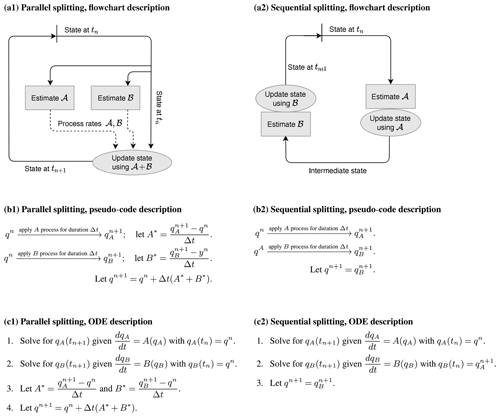

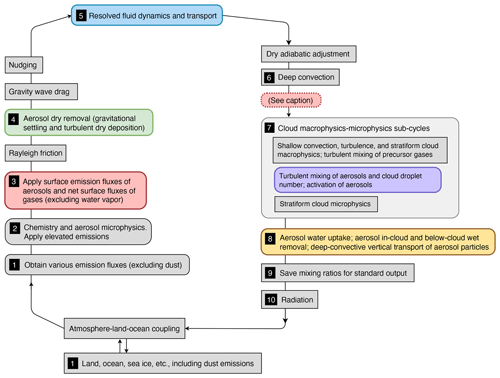

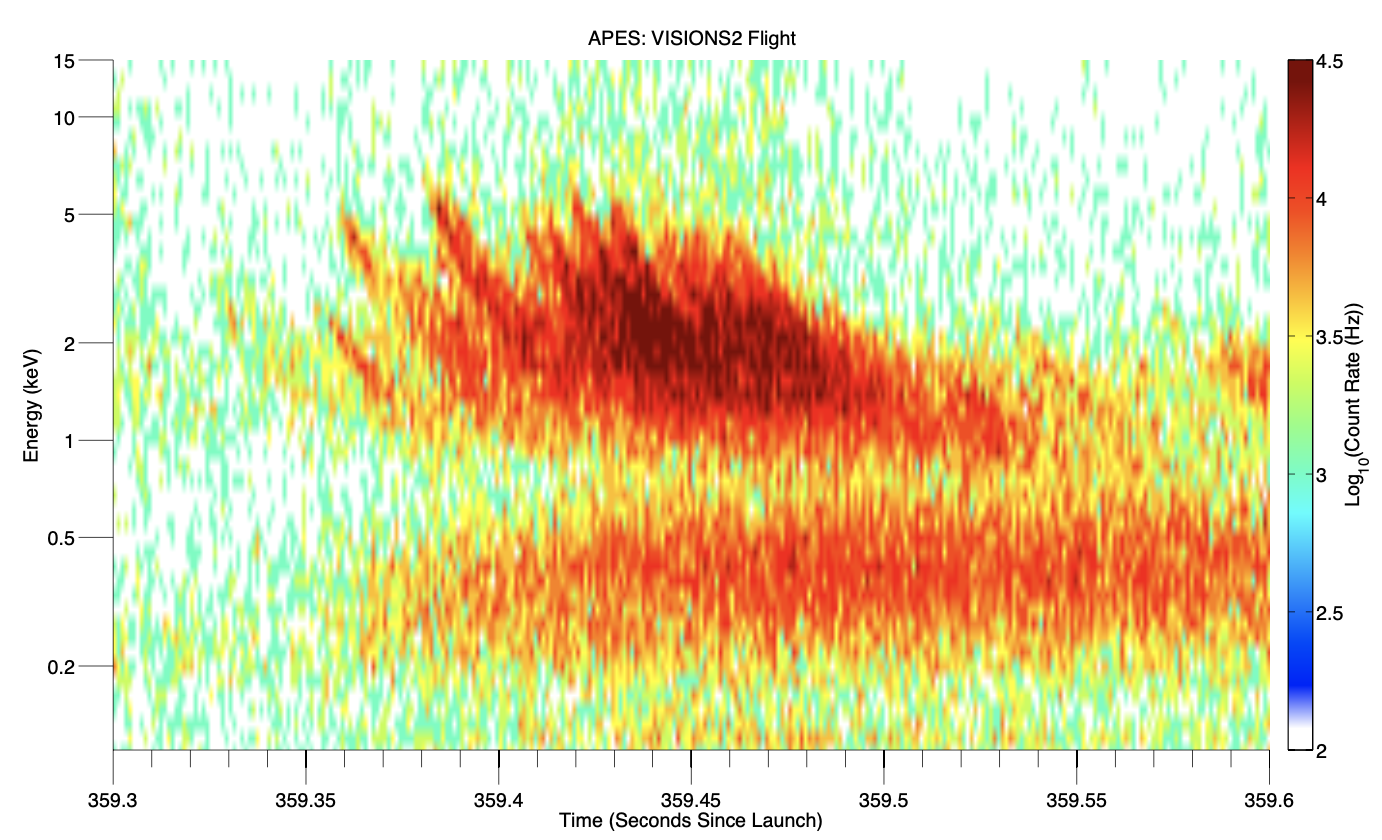

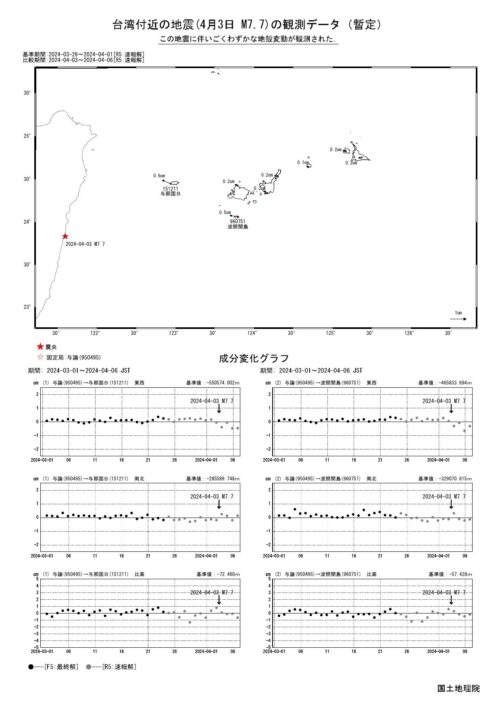

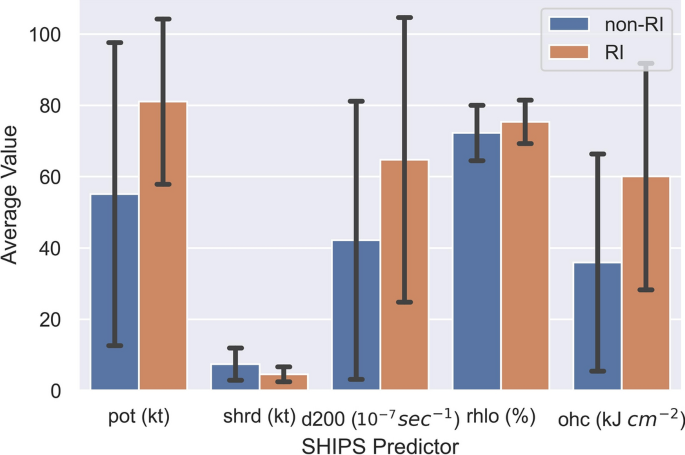

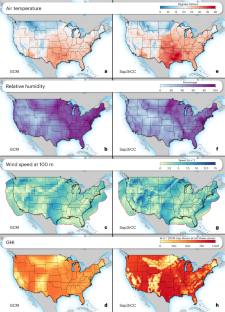

2024-04-10 米国国立再生可能エネルギー研究所(NREL)気候変動による影響を考慮した高解像度の未来気候データが欠如している中、NRELの研究者たちはSup3rCCというオープンソースモデルを開発しました。このモデルは、風力や太陽光...