内湾・沿岸域の海況を高度に再現する技術を初めて活用した赤潮予測アプリの実証を伊万里湾にて開始

~赤潮挙動のデジタルツインを開発し、養殖業における赤潮被害の軽減を目指す~2024-10-07 九州大学国立大学法人九州大学と双日株式会社は、養殖業に甚大な被害をもたらす有害赤潮の挙動を予測することで養殖業の安定運用に資することを目的とした...

1103廃棄物管理

1103廃棄物管理  1404水産水域環境

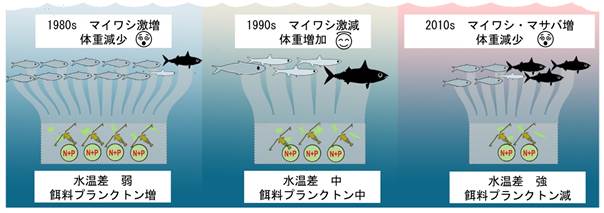

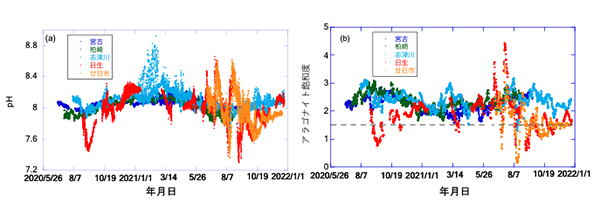

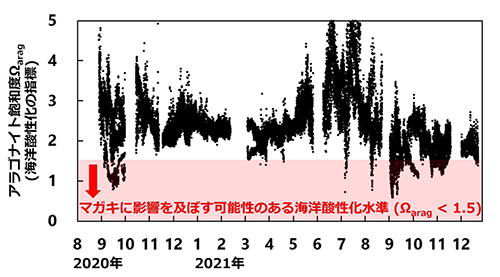

1404水産水域環境  1404水産水域環境

1404水産水域環境  1404水産水域環境

1404水産水域環境  1404水産水域環境

1404水産水域環境  1404水産水域環境

1404水産水域環境  1404水産水域環境

1404水産水域環境  1404水産水域環境

1404水産水域環境  1404水産水域環境

1404水産水域環境  1404水産水域環境

1404水産水域環境  1404水産水域環境

1404水産水域環境